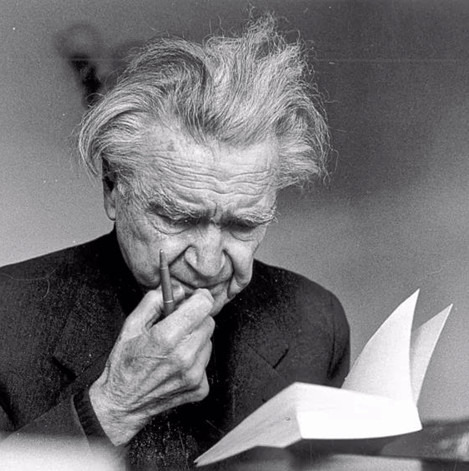

埃米尔·米歇尔·齐奥朗(Emile Michel Cioran,1911-1997),

罗马尼亚文学家和哲学家,二十世纪怀疑论、虚无主义重要思想家。

罗马尼亚文学家和哲学家,二十世纪怀疑论、虚无主义重要思想家。

一

一个诗人的生命不会有什么成就。他的力量,来自于所有他不曾做过的事,来自那些他满腹“不可企及”的时刻。他感觉到了存在的不便?那他表达的能力会因此而增强,他的气息会益发舒张。

一部传记只有呈现了命运的弹性,阐明了它所包含的变量有多少,才算是站得住脚。然而诗人所追随的那条命定的线,什么也无法改变其严重。生命向来就只分在蠢货的头上;人都是为了补偿他们自己不曾拥有的生命,才去发明诗人的传记……

诗歌表达的是我们不可能拥有之物的本质;它最终的意义在于:一切“时刻”都不可能。欢乐不是一种诗意的情感。(不过欢乐还属于抒情世界的一个领域,因为偶然性在这个世界里,会把火焰与愚蠢聚在一起)有谁听过一首不会叫人不舒服甚至恶心的希望之歌吗?既然连可能都染上了一团粗俗的阴影,那要如何才能歌颂现在呢?诗意与希望之间,有种彻底互斥性,所以诗人才是一场热烈解体的受害者。当他通过死亡才充满活力时,谁还敢问他是怎么感觉生命的呢?一旦他屈从与幸福的诱惑,他就归属于喜剧了……可是,如果反过来,有火焰从他的伤口喷射而出,而他却还歌颂着至福——不行当中那快慰的灼热——他就会从那种一切肯定音调都带有的细腻与粗俗中,脱身而出了。就像荷尔德林躲进一个遐想的希腊,以一些更为纯粹的陶醉,以非现实的酣畅来改变爱的面貌……

诗人如果在出逃之际没有带上自己的不幸,他就会是真实世界一个卑劣的叛徒。跟神秘主义的宗师或是圣智之人不同,诗人无法规避自己,也无法从他自己的魔障中心逃出:他的出神体验本身就无药可救,都是灾难将至的前兆。因为没有能力逃开,所以对他来说,一切都可能,除了他自己的生命……

二

我是这样辨识一个真正的诗人的:在跟他的交往当中,在长期生活在他的作品深处之后,我身上的某种东西会发生变化;与其说是我的爱好或是品味,倒不如说是我的血液本身,就仿佛有某种微妙的症状潜入其中,改变了流程、浓度、质量。如果说想梵乐希或是斯特凡·乔治这样的诗人,我们在哪里碰上他们,他们就还是把我们留在哪里,只是让我们对精神的形式要求更多:那他们还只是一些我们并不需要的天才,一些艺术家而已。可是一个雪莱,一个波德莱尔、一个里尔克,却是我们身体最深刻的地方起作用,我们会像吸纳一种恶习一样,把我们吸纳进我们自己。一个身体靠近他们,会强化,然后软化,最后分解。因为诗人是一个破坏性因子、一种病毒、一种伪装起来的疾病,对我们的红血球来说,是最大的危险,而且是种绝妙而模糊的危险。活在诗人的势力范围内,就是感觉血液在变稀,就是梦想一个贫血的天堂,并且会听到血管中,有泪水在流……

三

诗允许一切,你大可在其中倾注泪水、愧疚、狂喜——尤其是哀告,而文章却禁止你热情奔放或是别的真理:要是可以控制、能够推衍、得体适度。但是,何不让我们也去偷窃诗的真理,强夺诗的素材,让我们也跟诗人一样那么勇敢?为什么不在论述当中渗入诗人的无礼、屈辱、鬼脸和叹息呢?为什么不就在通俗的语言当中解体、腐烂、做个僵尸、天使或撒旦,悲怆地背叛那些空灵或阴森的腾飞呢?智慧的勇气和做自己的胆量,不是在哲人学校,而是在诗人课堂才可能学到。他们的“论断”使上古辩士最诡异、最夸张的观点也相形失色。没人敢采纳这些观点:想想可曾有过一个思想家走到了跟波德莱尔一样远的地步?或有哪一个哲学家档案跟李尔王的冲天豪情,或是哈姆雷特的长篇独白变成一个系统吗?也许尼采在他的结局之前曾经做过吧,可惜的是,他还死命要弄他那些预言家的陈词滥调……是不是还可以在圣人这边找找?也就只有亚维拉的圣女大德兰,或是佛利诺的安杰拉有过几句异端邪说吧……可是他们又太常遇到上帝,这个令人慰藉的无意义,使她们坚定了勇气,却也降低了勇气的质量。要一个人不带任何信念,漫步于真理之剑,这不是一个人,甚至一个圣人之所能,可有时候一个诗人却做到了……

我想象一个思想家屏着一股傲气大声宣布:“我希望有一个诗人能成为我思想的命运!”可是,他这个愿望要想成立,他就得长期与诗人交往,子啊其中汲取被诅咒的绝妙,再将他们自己的颓败或是谵妄,将那抽象而完整的形象反馈给诗人——另外,他尤其得在歌唱面前投降,只活在灵感之内赞颂,体验这种不能做一个诗人的遗憾——遗憾自己不曾研习过“泪水的科学”、心灵的洪荒、形式的狂欢、还有瞬间的永生……

多少次,我梦想过一个忧郁而博学的妖魔,精通各种语言,深谙一切诗句与一切灵魂,他游荡于整个世界,穿越已故的波斯、中国、印度和垂死的欧洲,饱食千种蛊毒、万种狂热、无限沉醉;——多少次,我梦想过一个诗人的朋友,因为绝望于自己不能成为他们中的一员,从而认识了他们中的一个。

(宋刚 译,选自宋刚译/萧沆《解体概要》,浙江大学出版社2010年9月版)

参见世说文丛总索引

评论