这年桃花,容颜逼真,开得端艳。

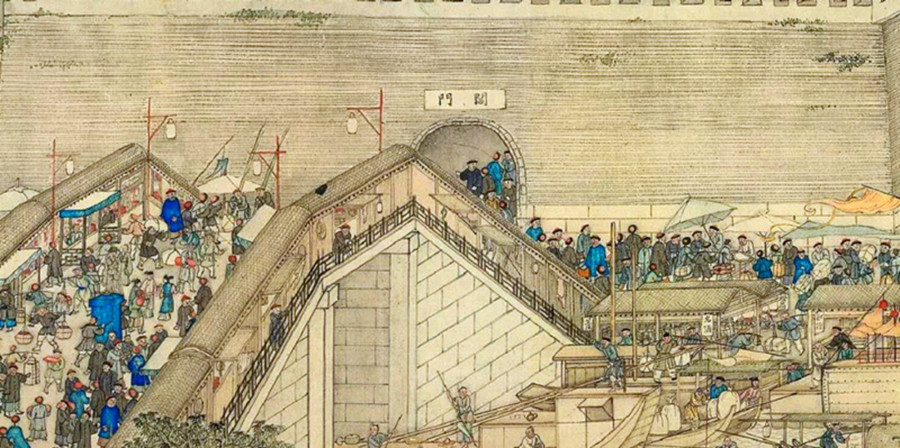

路边、桥上、岸畔、水中画舫,

与桃花的距离恒定。

所有与它们亲近的事都已叫停,

包括仰首驻足的文墨骚客,

只可远观而不能近前。

四月在花瓣里抱成一簇,

五月未获许可,不得通过。

画家的律法简明扼要:

凡桃花者,不凋零,不结果,

自然也不犯桃花劫。

终获郊游的小姐,穿红衫绿裤,

她不骑马,不坐轿,挎个竹编的提篮,

学垂地的柳枝,扭一扭,摇三摇。

早已日过三竿,

却怎么也踏不上眼前的万年桥,

眼睁睁一竹篮栀子花,

被三百年风雨,吹着开,散着落。

那个买折扇的,

已经来过,还是走了?

柜台后三个穿长衫的老板,

也许是伙计?向一个方向伸长脖子,

像一把展开的折扇,

巴巴地等不曾出现的生意。

我说买折扇,最好两面都画着江南;

他们看也不看我一眼,

手指一段巧妙的距离。

抓药的先生一大早出的门,

郎中昨夜开的药方,揣入袖口。

我看他挤在戏台第一排,听得入迷,

如果有机会,或许上台唱几句?

他脑袋摇晃,不曾停止;

夫人的病,他说不打紧,

天黑之前不会再生新的毛病,

郎中既承诺药到病除,便不是要命的大病。

可是日落之际,匆忙返城的人流,

没人见他的行迹。

于是,看不见的一切,

值得推敲和尊重。

比如太阳的照耀,

一定从四个甚至更多方向,

因为,在固定时刻的固定时空,

所有的山、房屋、树木、船帆以及人群,

都失去了影子。如影随形在这里是个谬误。

或者正好反过来,我们眼见的事实骗过我们,

那些直直站立我们面前的正是阴影本身。

金银店铺的抽屉没有金和玉。

侧向我们的房子里没有生命,不能居住。

鱼篓没有鱼。端着的酒杯没有酒。

唱戏的张大嘴巴,却无戏词。

跪在地上竖着耳朵听圣谕的什么也没听到。

马从姑苏台一口气跑到金门不气喘。

精致的小人物挑两只大大的空桶,

却累得弯下了腰,

因为无论过去多少岁月,他不得移动半步。

其实我们冤枉了画家,

鱼就在背篓里,还活着,

背鱼篓的伙计跑在回饭庄的路上,

不用担心错过吃鱼的时刻。

酒是有的,一艘靠岸的船载满陈酿,

我们只需明白那只是一小截距离,

可喝一口酒却要消耗漫长时光。

有把折扇画过我要的江南,

三个出神的伙计同时沉思默想:

折扇终究躺在第几层抽屉?

费思量的是那顶四人抬的花轿,

里面是否坐着迷人的新娘?

至少,山塘街的几千号人想看看她,

食肆茶寮的闲杂人等探出身子,

像遇见多年未见的辰光。

可是轿帘垂着,密不透风,

只有鸣锣的催促赶路,

春光撩人啊,无人让道,

轿子挤一挤,晃一晃,停一停,

不知多少日子才走得出七里长街。

也许此时花轿本是空的,从一开始,

叛逆的新娘便骑了马,选择另一条小路,

早早会了等候的新郎。

什么是永恒?画家给了我们明示:

看看那些望东望西的人就知道,

我们千百年伸头缩脑什么都没改变。

可是一万两千人最终去了何处?

他们甚至无法留下姓名。河把大地分成两岸,

我们看不到水,也寻不见光,

自古及今,一成不变地流淌。

山站在远处,长高或下陷了几寸?

没有关系,它始终用高度回应海面。

四百条船去了北方还是南方?

两千间房屋和五十座桥梁还剩多少?

才两百五十年,它们被推倒过多少次?

普天之下,莫非王土?人,万物之灵?

虎丘塔前仰后合,笑歪身子。

灵岩山麓,峰岩和鸣,

松涛竹韵,辰光匝地。

一盘围棋,眼看局面就要分明,

鹤发童颜的老者举起终局的黑子,

停滞半空,三百余年都未落定。

忽听得身旁的松柏,一枚坚果坠地,

起起落落滚去了汉唐。

写于2012年

整理于2020年1月

参见作者更多作品

参见世说文丛总索引

评论