青岛之三

1968年,父亲办理退休,不去学校。有段时间,为填报抄家物资表和发还物资去过几次。报表一式两份,写了七八页,交上去。大概两年后,学校通知去学校认领。我和父母同去。台上老师拎起一件东西,问是哪位的?没人领,又拎一件,像是在拍卖。真正认领的没几件。领回一个紫檀木印章方匣,印泥盒,几串银饰,拿回来看,还搞错了。当时听说,市里把抄家物资都堆积在天主教堂,四五年后,通过上报表,重新发还,仅剩不多。即便认领,也是当年没烧或烧不了的,没几样能完璧归赵。

父亲爱家庭,爱子女,这种爱,深沉内敛,从不表现在外,不爱在嘴上,从不对我们直接说教。每当哥姐离青去外地工作,母亲舍不得,呜咽抽泣,父亲总是鼓励,不能守父母一辈子。所以,只我留在青岛,陪伴父母终老。父亲的箴言,静坐常思己过,闲谈莫论人非,言犹在耳,我将永记。1977年父亲病重,在淄博医院,我和夫人孩子去淄博看望,父亲抱着孙女,抚摸不够的情景历历在目。他1977年10月14日,临终前几天给我信:“小苗也会跑了,我很想她,那小拳头告别的情景,让我难忘。”可以告慰父亲,40年后,您孙女继承您的秉性,清华大学美术学院毕业,远赴日本,独闯天下,克服困难,取得令人羡慕的成就。

父亲退休后几年,形势宽松多了,开始和老朋友通信。父亲本来就很重乡情乡谊,虽然身处青岛,经常和老师同学同乡互通音信。若是徐培基来信,父亲总说gougaxiang来信了。父亲的潍县话,把“苟家巷”念成 “gou ga xiang”。老师俞剑华先生常有来信,并每隔十年定给父亲寄画,60岁,70岁,80岁,都寄来。

父亲六十九岁,照样画给儿子基信

1972年1月10日俞剑华来信:

德庭棣: 接来信,知仍在张店,并知吾省许多友人消息,甚为欣慰。至於老态龙钟,身患多病,乃生活所必然,无足怪者。

我近来眼白内障严重,看书写字,均极困难,以后能否工作,殊不可知。旧作检出两幅,寄上,青地若有所需,亦可邮寄几幅,以致老年面目,以后,恐不能再作了。

即祝

康强逢吉!

剑华 1972.1.10.

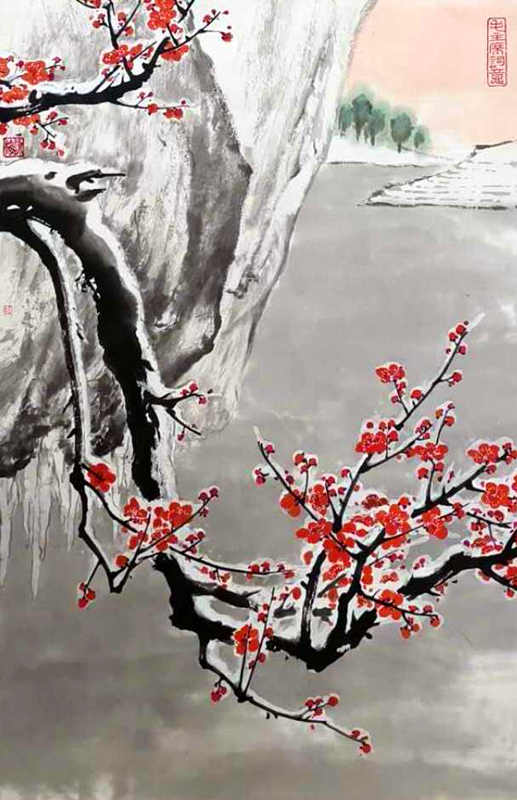

1971年春,于希宁先生来信说,右肩罹患肩周炎,每每作画,疼痛难忍,几乎不能提笔。经过治疗复原后,相隔几十年,开始到无锡梅园探梅、观梅、画梅,多次南下,遍访梅乡,“相思未了有奇缘”,开启了先生艺术生命的新攀登。那段时间,不断给父亲寄来墨梅、红梅、白梅等画作,这里刊出的毛泽东词意“红梅”画作,就是1972年寄来的,红梅娇艳,香雪满枝,虬干如盘龙之势,点点红梅傲霜斗雪,不惧悬崖冰寒料峭,春意盎然之态跃然纸上。应该是于希宁先生画梅的早期作品,红梅百丈冰的悬崖之下,只留下一枚小小的钤印“希宁之玺”。从此之后,梅花成为于先生艺术创作的重要题材,攀登上艺术高峰,被誉为“梅痴”“画梅大师”“中國画梅第一人”。

1972年于希宁先生寄给父亲的咏梅 “毛主席词意”

1966年后那些年,虽然父亲被画界边缘化,而于希宁先生成为山东省美协主席、山东艺术学院院长、教授,境遇的不同,并没有阻挡两位老友的莫逆相交,于先生没有轻待父亲这位落魄的老同学,也不避讳父亲的政治处境,总是以老同学真心相待。父亲到于希宁先生家,谈艺术、拉家常;而于希宁先生,只要公事来青,必定来家探望。

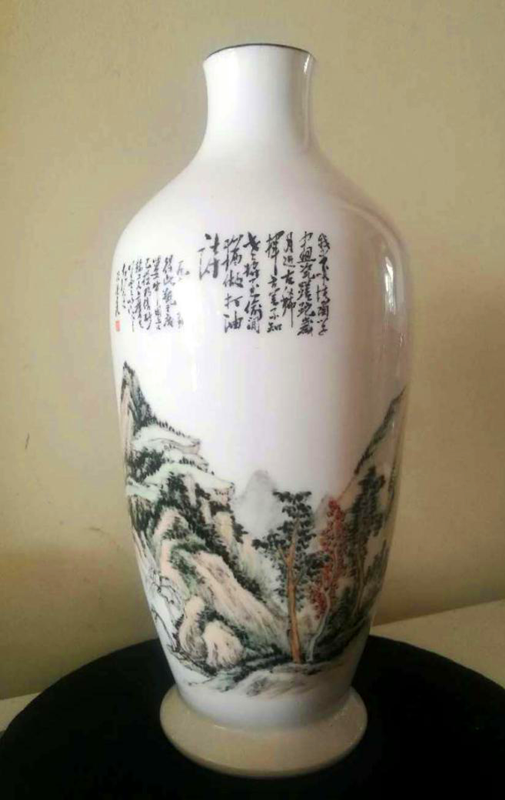

1972年于希宁介绍父亲到博山美术陶瓷厂,指导设计人员的山水画。1974年,青岛市中山路工艺美术服务部,由淄博联合青岛二轻局举办淄博陶瓷艺术展览会,展出淄博多家陶瓷厂的大型陶瓷艺术作品。父亲画的高大型山水画瓶参加展览,很受欢迎。这种高大型瓷瓶还是初开发,后来得到普及,公司、机关大门处都愿放置这种瓷瓶。

看到这只廢瓶,就了解父亲性格,此瓶成为传家宝。

父亲捡到个廢瓷瓶,废物利用,画青绿山水,作打油诗,请李星华老师傅写字。瓷瓶上写道:

我来淄博学画瓷,蹉跎岁月古来稀,

挥毫不知老将至,偷闲犹作打油诗。

一九七三年秋得此瓶于废纸篓中,因上口已损,乃请砂轮工人磨平作画,以作纪念。 孙德庭

1971年2月24日,于希宁来信:

德庭:

从去年二月经过组织上的帮助,进一步弄清历史问题,给你致信后,一直没有再给你信,很对不起你,我想你也会谅解的!

我是去年十月间,得到群众的谅解解放的,这与你帮助我回忆历史问题,是分不开的。心里有说不出的感激……

现已恢复组织生活,回到党的怀抱,说不尽高兴地心情,真是用话难以形容……

希宁 71.2.24.

1977年1月2日于希宁的信

德庭:

您好!

近二个月来,的确特别忙,一则南郊工作,一则上月初,淑清不慎,摔伤了右腿,除忙于治腿外,又引起了高血压和心脏病,请医熬药,的确感到又紧张又忙。近时才开始下床学步。

你的册页,在照料病人期间,曾画了四张。从中选了两张,自视尚属朴实,奉上,乞以教我。

希宁

问大嫂好

77.1.2

青岛之四

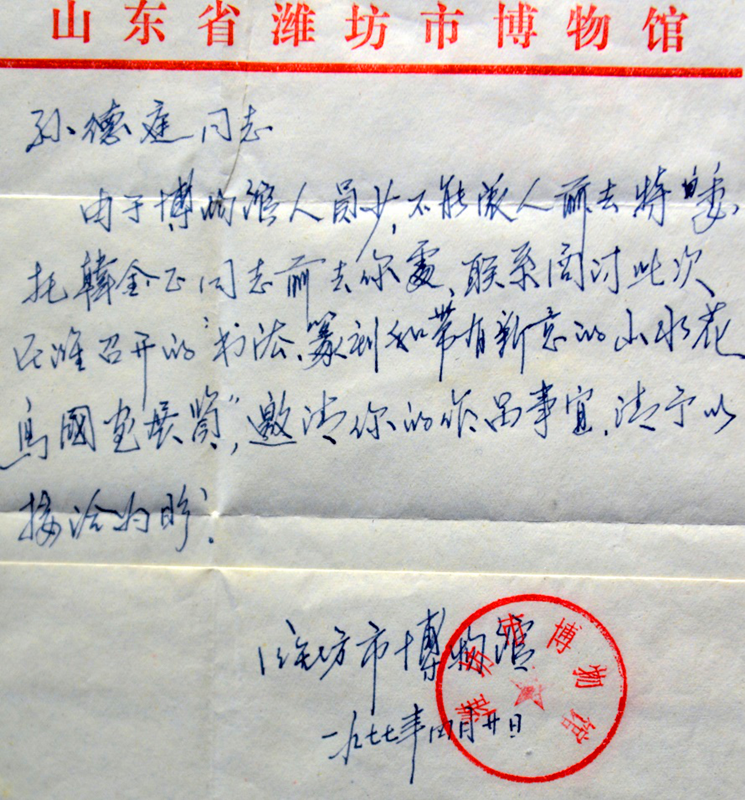

1977年4月22日,韩金正(1925-2004)先生来青,给父亲送请帖。

潍坊市博物馆,派韩金正先生到青岛家,邀请父亲参加潍坊博物馆于8月庆祝建军节的画展。父亲早定居青岛,虽和家乡有来往,但二十年来从未被家乡邀请过,这次破天荒的,乡人并未忘记这位漂泊异乡的零落人,受邀参加“书法、篆刻和带有新意的山水花鸟国画展览”。

父亲画了《黄山雨后》和《溪山云雨》两幅参展。时在1977年5月,展览会是8月1日在潍坊市博物馆开幕,但此时父亲已经得病。

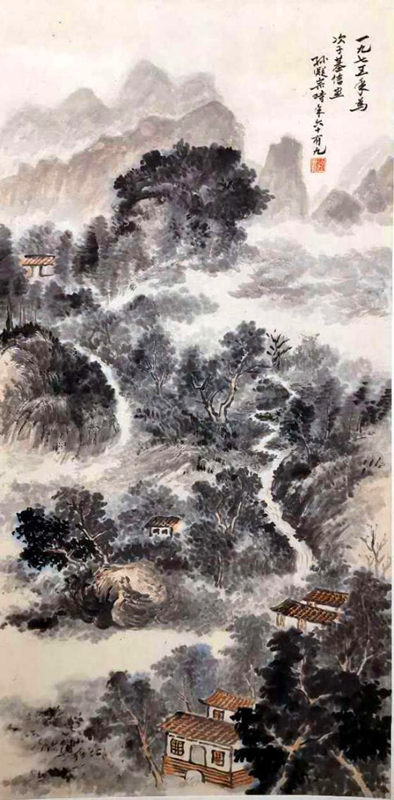

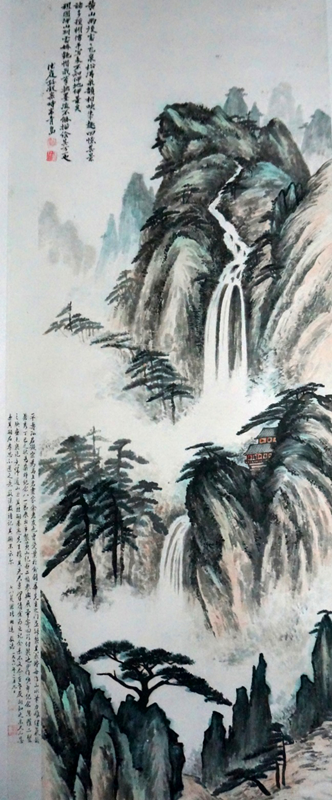

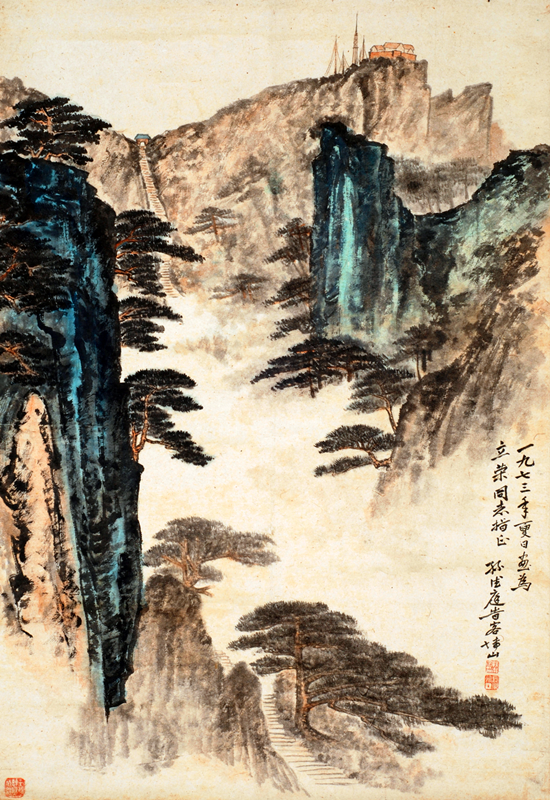

1977年参加潍坊市美展的《黄山雨后》 130×48cm

张朋远的题跋:

平寿孙君凝宗,为岛上名画家,余老友也。曾受业于俞剑华先生之门,并能袭其衣钵。每作山水,笔力雄健,气韵苍秀。丁巳之秋为桑梓纪念八一节展出,手制黄山纪游两幅参与。展毕寄回,欲付装池,用作晚年纪念。忽罹二竖之殃,画未装迄,竟归道山。近其嫡嗣基亮先生捧其先君遗泽,请余为之记。余素不文,忝在老友相知之末,又不忍其嗣君孝思,不匮之意,敬志数语,记其颠末云尔。七八叟 张朋远拜志 于古历正月十七日午

青岛之五

1977年是难忘的一年,是父亲屈辱和希望交织的一年。虽然他的“政治问题”还没有解决,但是,形势喜人,他是抱有希望的。

春天为家乡画展作画,夏天患病住院,深秋即驾鹤西去。

这一年,也是父亲和老友通信较多的一年,心中充满希望,迎接繁花的一年。

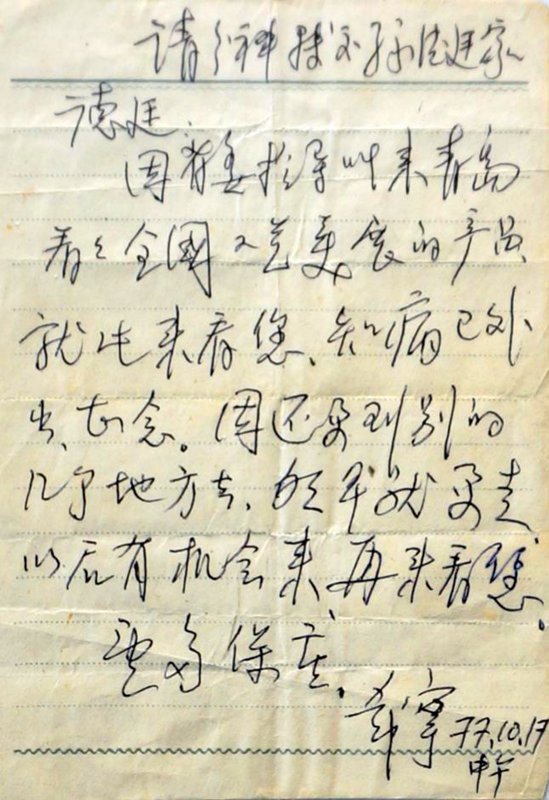

10月17日,于希宁先生来青公务,到龙江路看望父亲,结果扑了空,父亲已去淄博住院。写了张小字条,托邻居转交。

请分神转交孙德庭家

德庭:

因省委领导叫来青岛,看看全国工艺美展的产品,就来此看您,知病已外出,甚念。因还要到别的几个地方去,明早就要走,以后有机会来,再来看您。

望多保重。

希宁 77.10.17.中午

于希宁77.10.17.的字条

父亲在于希宁先生造访未唔之后,二十五天竟歸道西去。

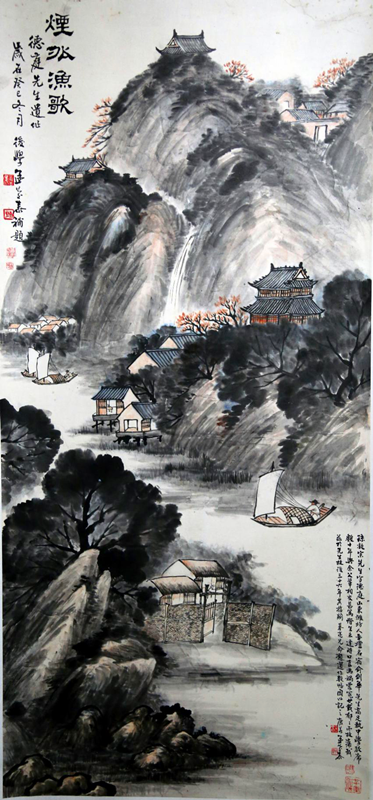

1977年11月17日中午,于希宁公务来青岛,专程到我家看望父亲,他不知道父亲病重住院,家中没人,写个字条,托邻居告诉我。下班见到字条,我立即赶往湛山大路宾馆,回访于希宁先生,他询问了父亲的病情,已去淄博住院,大姐照顾。我请他在父亲1977年8月参加“潍坊市篆刻书法国画展览”,展毕寄回的《溪山云烟》上题字,以资纪念,于先生收下了。

从此之后,再没和于希宁先生联系。

这张字条是于希宁孙德庭友谊的最后证物,于希宁在文艺春天即将来临之际,惦记他的老朋友同窗,希冀将来共享春天。于希宁看望父亲未晤之后25天父亲黯然病逝,一段同乡同学友谊就此结束。俩人1936年毕业,直到1977年,四十年形成的俞剑华-孙德庭、于希宁-孙德庭终生的老师、同学、同窗、同乡友谊,画上了休止符。他们之间的友情,是纯真、朴素的美好之情,也是典型老辈知识分子的传统道德的人生写照。

父亲就这样走了。诚如邱振亮先生所说:“一个画家最佳的创作年龄段,他却是政治上失去自由,在批斗和屈辱中,在精神的摧残和生活的窘困中走完人生。孙德庭先生的遭遇和命运,是生活在那个时代众多知识分子和艺术家的共同遭遇和命运,他的人生悲剧也是时代的悲剧,不堪回首却又无法忘记。”

5.作品

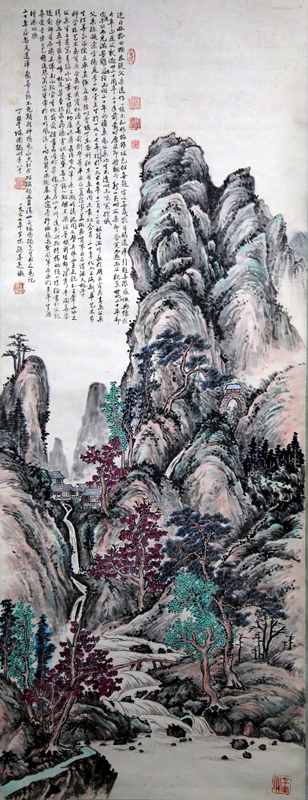

《深谷叠瀑》113×45cm 书法家陈国翰(1918-2008)先生书写

《煙外渔歌》134×62cm 书法家孟庆泰(1948-)先生補题

《泰山雄姿》110×70cm

《高山飞瀑秋韵图》书法家童婴(1929-2019)先生補题

6.结语

聘卿髫年逢不長,努力丹青扬清芬。

少小同师学绘画,老大各因境遇分。

君以勤奋享盛誉,我则疏懒淡桑闻。

敬观佳作题数字,应为谶语勉后人。

父亲是心地善良、忠厚老实、直言不讳、谦恭和悦的人,是自称一生疏懒无成就的人,是诚实而不幸的人。

2020年6月16日 于青岛二松堂