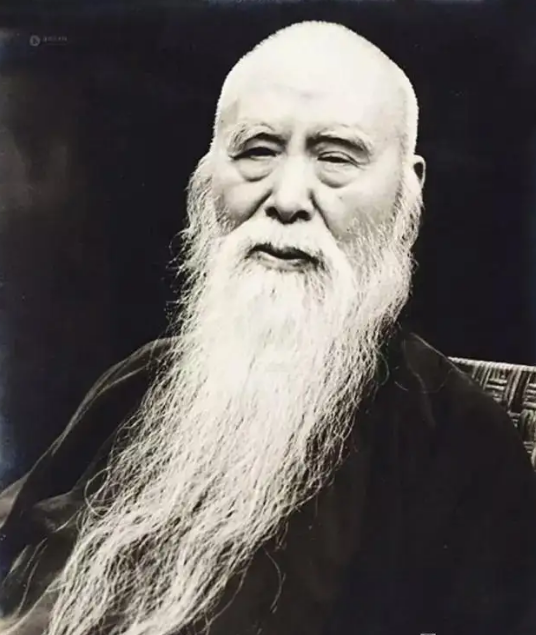

中年时期的李凤久老师(来自网络)

看外貌,李凤久先生颇有艺术家的特质:身量不高但很匀称,举手投足轻盈,有精神,头发偏分,双目炯然,尤其是一对漂亮的卧蚕眉;可是生活中的李老师却从无艺术家似的神采飞扬、风流倜傥,始终是本本分分:本本分分做人,本本分分教书,本本分分地画他的山水画。

1980年秋,我进入青岛九中读初中,李凤久给我们上书法课。他只提了一只斗笔和一小桶清水来,开场几句之后,便介绍汉字的笔法、结构等特点,用斗笔蘸了桶里的水,在黑板上示范。以后每节课教一个主要笔法,我们跟着练习相关的字。课堂上,李老师并不要求死板,有时还讲些有关书法的小故事,但遇到台下过于骚动、喧哗,就不得不停下讲课,他常常是默默地注视半分钟,等同学们平静了再往下讲。有几次,半分钟后下面依然“不太平”,李老师开了口,语调低缓:“你们千万别让我发火,跟你说,我发起火来,那可不得了……”其实,在校六年,校外至今,我真没见到过他发火。

我自幼习字,由小楷入手,进中学时学写颜鲁公的《勤礼碑》,李老师说这是“老颜”,即颜真卿晚年的字,最好写“新颜”,就是颜真卿早期的作品。这样,我又写《多宝塔》。有一次,我写完字,乘兴信笔临了一幅陈章侯的“羲之笼鹅图”,这幅临摹的画似乎比李老师预想的要好,他注视片刻,点点头:“你有书法的底子,适合中国传统的线描——学学工笔吧。”李老师取出一部于非闇的工笔册页,教我勾线、敷彩,告诉我,线要流畅、稳重,着色要两支毛笔,一支蘸顔料,一支蘸水,要交替进行,反复晕染,颜色的过渡才自然。讲毕,取出一页牡丹,让我拿回去临摹。

我见过李老师的素描,国画、人物、花鸟、山水,老师都画,尤以山水见长。我画过几张工笔花卉,想学山水,李老师慨然,又教我山水,学唐伯虎,老师说唐的北宗小斧劈皴容易入手,练好了再画披麻、牛毛、荷叶皴等。老师从一本上世纪七十年代末上海书画出版社的《唐伯虎画集》中选画,教我临摹。

少年人的心总是多动的,不久我又爱上了篆刻,这让李老师颇为感伤:如果苏白还活着,我直接就领你上他家里去了……苏白先生精铁笔,在金石艺术上已臻上乘,是青岛篆刻的一座高峰,不料却于1983年英年早逝。李老师和苏先生稔熟,他钤在画上的印章,苏先生捉刀的有近十方。李老师打开一个小木匣,将印石悉数取出,教我观摩,让我盖下来,带回家详参。

几年过去,我们师生相得,渐渐地无话不谈。李老师曾对我说,他从小喜欢绘画,但大学的专业却是体操。大学毕业,他被分到青岛市立男中(后改为青岛一中)教体育,恰好赫葆真先生也执教该校,赫老在美术、音乐方面极有造诣,是“岛上三老”之一。那时李老师受赫老影响不小。后来李老师因病不再教体育,改教美术,后来又从一中调到九中。我这才知道,老师是“弃武从文”,怪不得身上的那股精气神,与众不同。

毕业后,我仍经常请教李老师。有时回母校,有时到老师家,我结婚、生子,老师都曾赠画为贺。我的婚礼,老师因重感冒未能到场,却为我“救了场”。那是因岳母病重,婚期提前,其时恰值隆冬,天寒地冻,万木萧索,婚礼的摄像者因色彩暗淡,极为不满,举目四顾,忽然看到我屋里墙上挂着一幅李老师送我的“春山图”,图中的山,温润华滋,水,清澈婉转,山坡上一片云蒸霞蔚的绯红,是盛开的桃花。他灵机一动,扛起机器,对着画幅近距离缓缓地拍了起来。晚上播放,效果意外地好,那画面,成了我严冬中的婚礼不多的亮色之一。

结婚以后我们夫妇单住,李老师叮嘱过好几回:“回去看父母,一定不要空手,哪怕十块八块、三块五块,买点东西,是晚辈的心意。”后来的实践证明,这是一条宝贵的、实用的经验。

那几年,李老师住德平路的学校宿舍,我也住在老市区,时常见面。后来,都迁居,我因忙于生计,很长时间没有拜望老师。不久前,看到一则新闻,说一位移居海外的学长,事业有成,回母校,提出要拜望李凤久老师,感谢老师当年在美术方面的栽培。李老师又回校,师生相见甚欢,照片上的李老师,健康而安详,有我非常熟悉的笑容,有依然清澈的双眸、如画的卧蚕眉,只是,头发近乎全白了。

可不是,屈指算一下,李老师已经是八旬开外的老人了……

原载《青岛财经日报·人物周刊》2021.4.26

计纬更多作品

世说文丛总索引