彼得·哈里森 著 张卜天 译

译后记

中文版序言

最初激励我写这本书的问题是为什么现代科学始于17世纪的西欧。当然,各种形式的科学技术活动一直是不同文化和不同时期的典型特征。常有人指出,在17世纪的科学革命之前,中国在技术上比西欧更先进。中世纪的伊斯兰文明也产生了高级而精致的科学文化。但正是在17世纪的欧洲发生的科学革命,才使科学技术获得了前所未有的、不可逆的发展。

关于科学在西方的兴起,历史学家提出了许多解释。在19世纪末和20世纪的某些地方,流行的观点是,科学之所以成功,是因为它逐渐摆脱了宗教。根据这种观点,西方思想的世俗化乃是解释西方科学成功的关键。该理论的依据通常是,科学与宗教本质上不相容,注定彼此冲突。因此,只有完全摆脱了宗教的束缚,科学才能真正繁荣起来。

然而,通过研究科学革命中一些主要人物,我断言,这种理论不可能是正确的。例如,为科学的兴起做出重要贡献的人都怀有传统意义上的宗教虔诚。不仅如此,他们还常常在其宗教观点与科学活动之间建立起直接联系。此外,科学世界观的一些基本特征,比如认为自然受不变的数学定律的支配,在神学思想中有其基础。似乎更有可能的是,现代科学实际上不是通过反对宗教,而是通过基督教所固有的某些宗教预设来实现的。

但是,如果基督教对科学的兴起负有部分责任,为何它的影响力直到16、17世纪才发挥作用呢?这里,重要的是要知道,基督教自身在16世纪经历了思想和实践上的革命,即所谓的新教改革。虽然某些基督教观念可能为科学的兴起打下了基础,但新教思想家赋予这些观念的特殊形式可以促进对自然界进行研究,并且为新的科学事业提供理由和激励。

最重要的是,诠释自然和《圣经》的方法发生了变化。根据一种由来已久的中世纪隐喻,上帝为人类提供了“两本书”:“自然之书”(自然界)和“《圣经》之书”(《圣经》)。因此,自然和《圣经》被认为是由上帝创作的贮藏永恒真理的平行之所。基督教会从一开始就形成了诠释自然“之书”和《圣经》的统一传统。然而,诠释自然和《圣经》的这些传统方法在新教改革期间受到了彻底批判。正如我在书中所论述的那样,新教改革所推动的诠释方法为新科学方法的形成提供了重要催化剂。从本质上讲,新教坚持从字面上解读《圣经》,伴随着从字面上(或科学上)解读世界的新程序。这意味着,自然界中的事物渐渐不再按照它们所象征的永恒真理或者所教导的道德教训来理解,而是按照其内在结构和潜在的人类用途来理解。

对《圣经》中的特定段落作新的字面解读,强化了诠释策略中这种总体变化的影响。例如,在《创世记》的创世记述中,最初的人被命令统治地球,对其进行研究,使之变得多产和有用。对这些段落的传统的寓意诠释和道德诠释倾向于削弱它们的字面力量。但随着16、17世纪出现了对这些段落字面意义的重新强调,《圣经》成为鼓励科学活动的一个重要来源。现在,《圣经》中关于“统治地球”的命令被理解成对研究自然并以各种技术控制自然的一项命令。事实上可以毫不夸张地说,科学研究渐渐被视为一种宗教义务。

于是,回到最初激励本书的那个问题,我的看法是,宗教改革之后基督教的关键要素对于科学的兴起、对于现代西方所特有的科学活动被赋予的巨大价值具有至关重要的意义。

很高兴能为本书的中文版写一篇序言(这也是它的第一个翻译版),很欣慰现在它能够迎来一批重要的新读者。非常感谢我的译者——清华大学科学史系的张卜天教授。从我们在翻译过程中的许多交流中我意识到,这个译本融入了极大的悉心考虑和周到处理。希望这个新的中文版不仅能为更广泛地理解西方历史上的一个重要时代做出贡献,还能促进从另一种文化视角重新审视导致现代科学兴起的因素。

彼得·哈里森

2018年7月23日

精彩文摘

导言

整个可感世界就像神亲手书写的(即由神的力量创造的)一本书,每一个特定的造物都像一个图形,它不是人决定发明的,而是由神的意志设立的,以彰显神的看不见的智慧。然而,如同某个不识字的人看到一本打开的书会注意到图形但却理解不了字母,那些“觉察不到神的事物”的愚蠢的“动物人”(animal man)也许看得见这些可见造物的外表,却无法理解其内部的原因。

——圣维克多的于格(Hugh of St. Victor),《论三日》 (De tribus diebus)

哲学被写在宇宙这部永远呈现在我们眼前的大书上,但只有在学会并且掌握书写它的语言和字符之后,我们才能读懂这本书。这本书是用数学语言写成的,其字符是三角形、圆和其他几何图形,没有它们的帮助,我们连一个字也读不懂。

——伽利略,《试金者》(The Assayer)

......在这种传统中,阐明自然界需要一种诠释性的(interpretive)科学,而不是一种分类的或数学的科学。约翰·雷的清单将一些东西排除在外,所挑战的正是假设自然物有一种含义及其包含的世界观。约翰·雷坚称,“严格的”自然志必须与人文科学截然分开。本书即旨在解释,系统的自然研究起初如何被纳入了人文科学,后来又因为哪些事件而获得了独立性。

从约翰·雷的新方法中明显表现出来的自然科学的转变,在前面引述的伽利略对“自然之书”的看法中已经有所预示。在伽利略看来,物体之间的联系是数学的,如果说自然是可理解的,那么就必须根据数学语言来诠释自然。伽利略的这个著名隐喻大家都很熟悉,这往往会掩盖它与流行的“自然之书”观念的完全背离。

12世纪的圣维克多的于格(Hugh of St. Victor)为这一隐喻的传统理解提供了一个典型例子,这种理解在中世纪几乎是普遍存在的,并且一直持续到17世纪。于格说,经验世界的所有要素都是被赋予了神圣含义的“图形”(figures)。于是,造物(creatures)就是自然记号(natural signs)。 正是这种象形文字的[或神圣刻记的](hieroglyphic) 自然观支撑着中世纪的信念,即存在着两本书——自然之书和《圣经》之书。

此外,对这两本书进行诠释是一套完整的诠释学实践的一部分,其前提是这样一条原则:要想完全理解《圣经》中词的含义,必须先知道词所指称的物的含义。将《圣经》的词与自然物联系起来,乃是中世纪普遍存在的寓意(allegorical)诠释的做法。

寓意(allegory)并不像我们有时认为的那样,是一种赋予文本中的词以多重含义的策略,而是这样一个过程,它使读者可以从单纯的词转向这些词所指称的表现力强得多的自然物。确定一个词的指称仅仅是一个程序的起点,该程序将终止于对造物的各种含义进行思索和推测。因此,否认寓意既是约翰·雷序言的要旨,也是伽利略数学自然语言的假设。

然而,“严格的”自然志之所以能够出现,并不仅仅是因为剥离了不希望有的、无关的象征要素,从而留下一个纯粹的未经掺杂的科学内核。毋宁说,新的世界观(它本身以一种看待文本含义的特殊视角为前提)在词与物之间造成了分裂,只把含义赋予词。只有到那时,一种真正的自然科学,至少是约翰·雷所理解的自然科学,才能逐渐占据由人文科学空出的地盘,按照新的系统化原则对自然物进行整理。

我认为,正是由于对文本的寓意诠释瓦解了,这种新的自然秩序观才成为可能,因为否认寓意的合法性本质上就是否认自然物能够作为记号(signs)。而寓意的消亡在很大程度上则是由于新教改革家的努力,他们在寻求一种明确的宗教权威时,坚称《圣经》之书只能从其字面的、历史的意义上加以诠释。

这种对字面意义的首要性的坚持出乎预料地导致一个可能没有穷尽的指称链被切断,在这个指称链中,词指称物、物又指称其他物。就这样,新教改革家的字面主义心态(literalist mentality)赋予了《圣经》文本以一种确定的含义,同时排除了为自然物指定含义的可能性。字面主义(literalism)意味着:只有词指称,自然物不指称。这样一来,对自然界的研究就从圣经诠释的特殊宗教关切中解放出来,可以把新的秩序原则应用于自然领域。

伽利略和约翰·雷强加于物体和生物的数学范畴和分类学范畴代表着一种努力,要对秩序和意义已被排空的自然界进行重构。一种常见的看法是,现代早期的人开始以不同的方式看世界,他们不再相信《圣经》中的内容。而在本书中我将表明,情况正好相反:当16世纪的人开始以一种不同的方式阅读《圣经》时,他们发现不得不抛弃传统的世界观。

《圣经》——它的内容、所引发的争论、作为权威的命运沉浮,以及最重要的,新教徒阅读它的新方式——在17世纪自然科学的兴起过程中起着核心作用。......

新教对现代科学的发展有一种间接的甚至弥散的(diffuse)影响。但我认为,在科学兴起过程中充当主要催化剂的动因乃是新教的文本诠释方法——奇怪的是,迄今为止,在讨论新教与科学之间关系的文献中,新教改革的这个核心特征很少受到关注。虽然我并不希望被看成是为现代科学的兴起提供了单一的因果关系论题,因为完全有理由是一系列因素在起作用,但我的确认为,这些因素中最重要的乃是由新教改革家发起并且受到其继承者支持的字面主义心态。总之,本书讨论了三个有所交叠的问题:

第一,“新教与科学”论题;

第二,与之相关的现代科学兴起的时间和地点问题;

第三,科学与宗教之间的互动(特别是在现代早期)这个更广泛的问题。

目录

导言

第一章可见的世界与不可见的世界

第一节世上的智慧

第二节三种意义

第三节词与物

第二章可感记号和语词

第一节 物理世界的扬升

第二节 自然的发现

第三节 阅读自然:整体与部分

第四节恢复失去的相似性

第三章两种改革

第一节 亚里士多德和百科全书家

第二节 文本与经验世界

第三节 新世界

第四节 败坏的文本和改革的宗教

第五节 字面意义与物质世界

第四章 重新阅读两本书

第一节 《创世记》与历史

第二节 对字面意义的限定:预表论和调适

第三节 摩西的宇宙论

第四节 终末之事的科学

第五章 自然的目的

第一节 造物的目的

第二节 神的设计和人的使用

第三节 宇宙的中心

第四节 自然世界与道德秩序

第五节 神与自然之书

第六章 重建伊甸园

第一节 内心的天堂

第二节 堕落

第三节 大洪水和语言变乱

第四节 扭转诅咒

第五节 再植园地

第六节 学习自然的语言

结语

参考文献

索引

张卜天译作专区

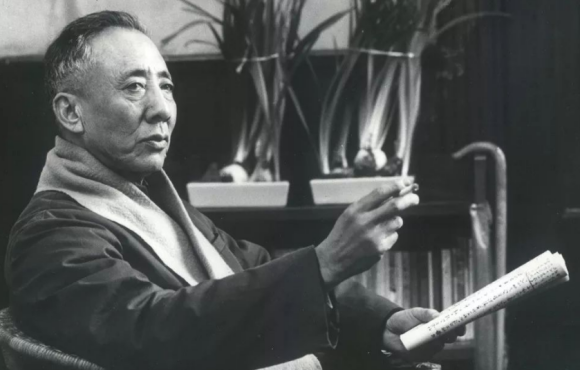

张卜天,16岁考入中科大,修读热科学与能源工程。大一下学期,成功转系近代物理。从中科大毕业后赴美留学,在得克萨斯大学奥斯汀分校继续攻读理论物理,导师是1979年的诺贝尔物理学奖得主史蒂文·温伯格。后弃理从文,师从北大名师吴国盛老师(有趣的是,吴国盛老师同样是弃理从文,少年考入北大,现为清华大学科学史系创系主任)。张卜天现任清华大学人文学院科学史系长聘教授。国际科学史顶级刊物、萨顿创办的ISIS编委。

张卜天热爱哲学和科学史方面的翻译,研究方向为西方中世纪和近代早期科学思想史,研究领域主要集中在近代科学的起源和科学革命,特别关注现代性的起源,科学与哲学、神学的关系和互动,中世纪晚期和文艺复兴时期的哲学、神学思潮对近代科学兴起的影响等等。

张卜天在哲学和科学史著作的引进和翻译方面做出了巨大贡献。所选著作在业界水平之高,视角之独特可谓开创了中国科学史著作引进和翻译的新局面,达到了一个新的认知水平。

难怪陈嘉映老师这样评价他:张卜天还是年轻人,已经译出了四五十本书。他现在是著名学者了,真好。我本来以为辞典里已经把“实至名归”这个成语删除了。张卜天的译著中最大一块是关于科学革命的,我对这个领域有兴趣,但不管啦,凡他的译著我差不多都读。他一般是自己选书来翻译,译文可靠、流畅。我信任他选的书,信任他的译文——如今读着完全放心的译文不那么多。我想说的是,凡他译的书差不多都值得推荐。

张祥龙老师说:卜天的译文,一直是准确、流畅和富于蕴含的,即简洁中隐藏着他的开阔视野和丰富学识。眼下我看到的这个译本(《长青哲学》),保持了他的可贵风格,在表述的生动方面或许还更上了一个台阶。

张卜天独力策划、翻译了12卷本的:“科学源流译丛”(湖南科技出版社)。

《科学史译丛》已出书目

第一辑

(蓝皮书6本)

《文明的滴定:东西方的科学与社会》

《科学与宗教的领地》

《新物理学的诞生》

《从封闭世界到无限宇宙》

《牛顿研究》

《自然科学与社会科学的互动》

第二辑

(红皮书5本)

《西方神秘学指津》

《炼金术的秘密》

《近代物理科学的形而上学基础》

《世界图景的机械化》

《圣经、新教与自然科学的兴起》

更多张卜天译著

评论