20世纪八九十年代,青岛师专中文系年龄相仿的三位教授袁伯诚、李行杰、孙龙骅,都能独立地讲“中国文学史”,也可以三人接力,各讲一段:袁老师先秦两汉南北朝,李老师隋唐宋,孙老师元明清。我们就学的前两年,袁、李两位先生的课都听完,只等第三学年了,然而不幸,孙先生在那一年的运动会上伤了脚。其时他是五十多岁,早年可能好运动,但后来停下,那次运动会的一个什么项目,不知怎的,“老夫聊发少年狂”,认真地参与了一下子,下场时觉得腿有些不适,当时以为是抻着了,休息一两天会复原,没想到却越来越严重,不得已到医院一查,竟是将脚筋崩断了。这一来,伤筋动骨,须卧床百日,我们的“元明清”课,只好请一位年轻老师代课。那位年轻老师讲得挺好,不过总觉得错过孙老师的课是一种遗憾。

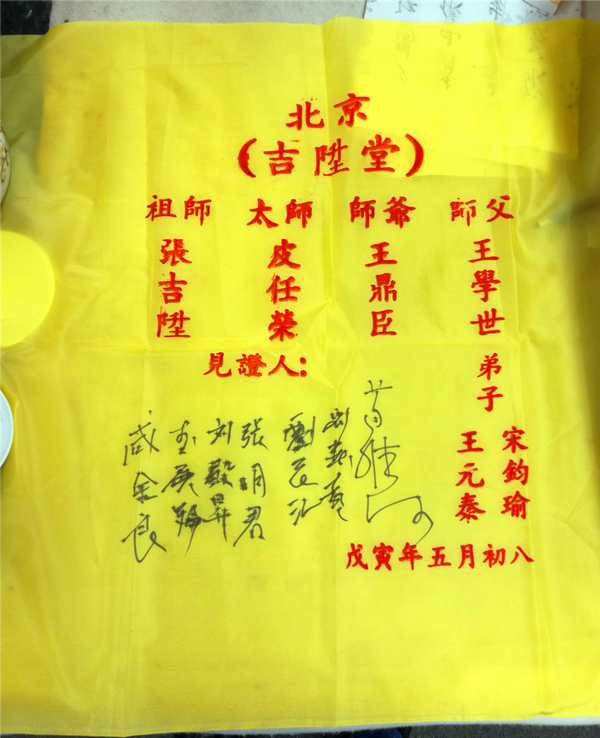

我对孙老师并不陌生。那时他是系副主任,管教学,我有两年被大家推为班长,为课程等事跟孙老师接触过。他的家在京山北麓陡直的石崖下的教授公寓里,很简朴,甚至有些清寒,木书架极其普通。我印象最深的是客厅正墙上的一幅郭预衡先生手书的中堂,风格酷似启功先生。孙老师毕业于北京师范大学,与袁伯诚、李方平老师同校,郭、启都是他们的师辈。同是游学京师,口音上,李老师讲普通话但不很标准,袁老师简直南腔北调,只有孙老师,一口纯正的京腔。有一年班里的元旦晚会,系领导前来祝贺,每人献一个节目,孙老师清唱《空城计》里的“我本是,卧龙岗,散淡的人……”,字正腔圆。我们好奇,上前一问,原来在北京时他曾跟袁世海等前辈学过。错过这样一位老师的课,的确有些遗憾。

大约1992年,孙老师著述的《高凤翰诗笺注》问世,绿色封面,袁伯诚老师题签。有段时间,中文系办公室堆了不少,我去找老师时抽出一本来看,我们班主任见了,说:“喜欢就拿一本!”我面嫩,不好意思,错过了,后来跑书店也再未遇到,这又是一个遗憾。

以后,孙老师的“轶事”间或传来,令同学们对他的了解有所加深。那些年,学院有一位领导的一些作为让教职员敢怒不敢言。某次,在一次什么会议上,该领导发言,说到某处时,孙老师勃然大怒,拂袖而去。印象里,孙老师的个头、面容、气质,有点像照片中的老舍,都是戴眼镜的清癯的文人,平时很和蔼,极少高声大气,可是关键时刻会极硬。后来似乎也没穿什么“小鞋”,直到60岁生日那天,他正在系里研究工作,人事部门忽然通知他,马上去办退休手续。系里质疑,通融,都没用。这当然也难说是报复,因为符合规定,无懈可击。可是当事人心里的不舒服,任谁也能想像得到。孙老师经此一激,心一横——索性自己办所学校。就这样,他联合几位同仁建起了“基础大学”,因为有教学经验,又熟悉教育界的“行情”,办学成绩居然不错,几年下来,竟在东部买了大房,险些跻身“先富起来”的行列。不少老师慨叹:老孙这回可有点塞翁失马的意思哩。我说“险些”,就是最终没有挤入“富人圈”,文人嘛,并不以货币为唯一目标,能力展示了,年岁也大了,孙老师关了学校,又回到了京山北麓的老宅。这样看,孙老师的办学,有赌气的成分。

入夏,孙老师的腿疾尚未痊愈,我就带着“文学史的遗憾”毕了业。没想到,毕业几个月后,这遗憾竟稍得弥补。那时,工人文化宫有一个坚持了好些年的“每周一讲”讲座。秋日的一天,我路过,看到预告写着本周日讲《红楼梦》,主讲者孙龙骅教授。我很高兴,那一天早早来到讲堂,孙老师进来,腿还有点不利索,见到我有些意外,我说了理由,老师低头笑了。“每周一讲”以普及为主,孙老师也并非红学专家,他只是选了前人的一些研究成果梳理一下,很好地融合在一起介绍出来。讲得的确吸引人,那一晚效果极好,听者数十人,对有些内容是闻所未闻,比如,从脂砚斋的批语推断,曹雪芹的本意宝黛婚姻是不成问题的,只是黛玉的身体不争气,才中断了这一良缘云云。下课后,许多人围着孙老师,问这问那,要求再讲,气氛热烈。我没有靠前,带着些许的满足,离开了。

原载《青岛财经日报·人物周刊》2021.5.24 A7版

组稿编辑:周晓方

计纬更多作品

世说文丛总索引