五六十年过去了,照片里的你还好吗?

当年住在鞭子巷(今锦绣?条)11号的小伦子,你还好吗?

天安门前合影的青岛九中初二(6)班的同学,你们还好吗?

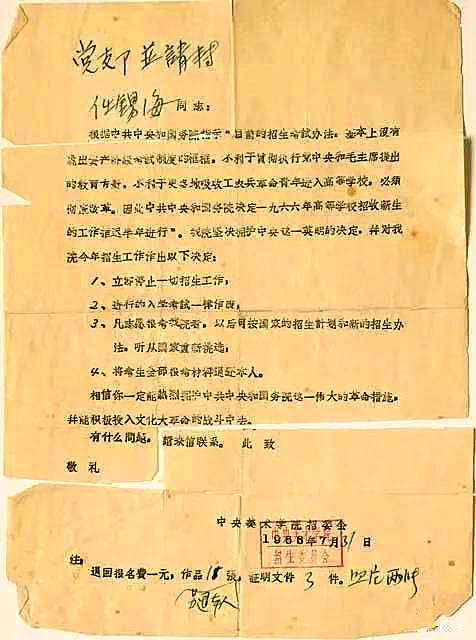

我的收藏夹里保存着一张中央美术学院招生委员会1966年6月发出的“准考证”。

这张油印的128开大小的纸片定格了我人生的一次无奈,也见证了共和国的一次荒诞。

50年后的今天,品读这已经泛黄了的小纸片,我百感交集;回首那段不堪的历史,或许会让我们获得些警示……

1966年初,即将高中毕业的我向中央美院寄出了申请表,并按《招收简章》的要求附上了素描写生、水彩练习及主题创作等11件。

6月8日,我收到了中央美术学院招生委员会寄来的“准考证”。

读着油印的“(66)第油08号”及“北京、6月11日、校尉胡同五号”等不多的几个字,看着那长方形的“中央美术学院招生委员会”的公章,我的眼睛湿润了——多年的努力终于得到了回报!我朝着梦想迈近了一步……

然而,短暂的兴奋和激动之后,我的心情又沉重了下来——因为1965年夏天,正在做午饭的父亲突发脑溢血致半身不遂。住院治疗3个月后,又经过近半年的康复治疗,虽然有所好转,但仍不能自理。

想到父亲需要有人照顾,考虑到家庭生活的艰难,尽管年近70的母亲要我放心地去北京考试,但最终我还是选择了放弃——我决定毕业后找份工作,承担起养家和照顾父母的责任。

不想,班主任张秀忠老师听到这决定后很生气,他用不容置辩的口气说:“不行,要去。考上后可以不去,证明我们合格了……”并在我犹豫时,让同学送来了16.5元——去北京的硬座车票钱。他还让教导处开列了一张在北京高等院校读书的原青岛九中学生的名单,并分别出具了介绍信,要我到北京后找他们,请他们帮助解决借宿困难……

6月8日下午,我带着一条线毯和画具登上了去北京的火车。

由于事情来得突然,加以平日很少出远门,我的嗓子突然发不出声,成了个“哑巴”。值班的列车员发现后,对我特别关照,几次给我送开水——那时候,在火车上喝水是要买水票的,一分钱两张(两杯)。晚上交班前,她又特地嘱咐我盖好毯子,安心睡觉。她的关心让我感到了温暖……

6月9日上午,列车到达北京。一出站我便打听要去的那几所大学的方位。当得知它们都在郊区的“三里河”那里时,我有些打怵了。没顾得上吃午饭,我一路打听着,换乘了两次公交车,终于在下午两点前到达了“三里河”,也找到了钢铁学院。可没想到的是:钢铁学院大门紧闭。透过小窗口,操着京腔的门卫说“不行”。再求他,则回答说:“上级有指示,不准串联。”——从青岛来的我不知道 “串联”是何意,便解释说:“我不是串联的。”他不耐烦地说:“不管是不是,反正外人一律不准进”,随即“乒”地一声把小窗口关上了。

无奈的我去了离钢铁学院最近的另一所大学,但得到的回答同样是“不接待”。不舍气的我又去了另一所学院,结果依然如此……

来北京前,我参加过学校组织的有关学习,也听了些报告,看了些批判邓拓、吴晗、 廖沫沙“三家村”的报刊文章。不久前,还学习了“516通知”,从没想到“文化大革命”在北京竟然是这个样子:大学停课,闭门批判,连人都不让见,我很不理解……

想到结果必然如此,我无心再去别的学校了。

无助的我坐在路边,心情如同眼前被来往的汽车扬起的沙尘一样,一片茫然——我体会到了什么叫“走投无路”。

几近绝望的我突然想起离家前大哥曾给我一张字条,上面写有一位北京朋友家的地址。大哥说,去年出差时在江船上遇到了一位叫田哲生的人,他听大哥说1966年夏天我可能到北京考美院后,他留了这字条。说到北京后可以去他家住,他家离中央美院很近……

因觉得大哥与其只是萍水相逢,既不沾亲又不带故,人家可能只是客气而已,哪能当真。所以便不肯拿这字条。后来,因大哥的坚持,我才接过了它。眼见天色开始暗了下来,我赶紧翻出这字条,照着上面写的地址一路打听着返回了市区,找到了位于崇文区“小三里河”一带的“鞭子巷”11号。

当我迈进这四合院的大门时,天已经全黑了——快七点了。田大哥还没下班。但田大嫂好像知道有这么一回事,听了我的自我介绍后,便热情地让我放下行李,又让大约八九岁的儿子“小伦子”帮我打洗脸水……

过了一会儿,院子里传来了一阵自行车的铃声。“小伦子”立刻跑了出去——田大哥回来了!

晚饭后,田大哥在院子里摆好桌凳, 冲上茶,和我聊起了天。吃过晚饭的四邻也陆续来到院子里,田大哥挺自豪地对他 们说:“ 锡海从青岛来 , 要考中央美院……”

才6月初,北京的天气就热得让人受不了。曾到过青岛的田大哥先是夸青岛的气候好,又回顾了在船上遇见我大哥的经过,随后便说到考试的事。他说:“明天,让小伦子带你去校尉胡同去看考场,然后再去天安门广场。后天考试时,中午就不要回家吃饭了。我让你嫂子烙个饼,你带上它,去美院对面的一家小饭店买碗汤就行了……

田大哥一家人的热情和真诚让我放松了很多,嗓子也开始能发声了。直到 11点多,我们才进屋睡觉。田大哥说:“北京就这样,后半夜天气才凉快点。这时茶喝足了,汗也出透了,也就睡得着了,北京人就是这样过夏天的。

第二天上午,“小伦子”带我去了美院,然后又去了天安门广场。在天安门前和“小伦子”拍的合影成为我这次“进京赶考”的见证。原本说是三天的考试,可能是因“文革”的缘故,只用两天便结束了。田大哥邀我多住两天,说星期天可以带我逛逛北京的名胜古迹。自信考得不错的我说:“等来上学的时候再去吧。”那口气仿佛已经是中央美术学院的学生了。

第二天下午我离开了北京。

1966年6月10日,在北京天安门前和小伦子的合影

回青岛后,我向家人、老师和关心我的同学介绍了这次“进京赶考”的经过。我有点自豪地讲述了考画素描时,可能是因为我依照“契斯恰可夫教学体系”所要求的“从整体出发,循序渐进,按部就班”的方法画,所以引起了监考老师艾中信的注意。他站在我身边看我画,然后又拖来一把椅子坐下来看。还讲了由于紧张,再加上北京的天气干燥,我的鼻子突然出血了,艾中信老师看到后,递给我一张纸,又为我指示盥洗室的方向,要我去冲洗一下。当然,也没忘记炫耀由于平日做过很多练习,所以在第二天考“创作”时, 一点也不紧张,略加思考便决定以在“阴岛公社”(现红岛)参加“围海造田”劳动的经历为素材,画出了一幅气势恢宏的《向大海要田》。我说:我按部就班地画,并不急着一定要完成它,因为老师看重的是创意和构思……

本来说“无产阶级文化大革命”半年就可以结束。但没想到,局势的发展远不是人们所预料的。不久,青岛也“停课闹革命”了,也出现了“大字报”铺天盖地、“保皇派”与“造反派”之间争斗的场面。我担任“辅导员”的初二(六)班的几个“革军子弟”学北京“联动”的样子,穿着军装,戴着军帽,腰缠皮带,把女班主任剃了个“阴阳头”,在校园里批斗。他们还在教室里放了一座纸糊的坟墓,说班里“出身不好”的同学是“黑五类”,是“地主、资产阶级的孝子贤孙”,要他们磕头。甚至还要将“地主出身”的班长、 语文课代表免职。我仗着自己是“贫农出身”的“红五类”,便以维持学习秩序为由,将他们哄了出去,让那班长继续带领同学学习。

不久,书记和校长也被批斗了。课是没法上了,我们毕业班的文化课复习也没有人管了。无奈,我和几个同学办了个“印刷所”打发时间。我们油印过《毛主席诗词》,好像还有伍豪的《第二次握手》。所用的油印机、纸张和油墨都是从学校里领的,敞开用……

1966年8月初收到的中央美院推迟招生的通知

8月初,张秀忠老师将中央美院招委会的一封信转给了我。在这张既是信纸也是信封的纸上印着:根据中共中央和国务院指示,“目前的招生考试办法基本上没有跳出资产阶级考试制度的框框,不利于贯彻执行党中央和毛主席提出的教育方针,不利于更多地吸收工农兵革命青年进入高等学校。必须彻底改革。因此中共中央和国务院决定一九六六年高等学校招收新生的工作推迟半年进行”……

我的“美院梦”碎了,但信中“推迟半年进行”的几个字给我留下了一线希望。

我依然很努力,用水粉画宣传画,在三合板上刻木刻,还挖河泥做雕塑——为半年后的“考试”做准备。期间,中央美术学院两位来青岛“串联”的老师找到了我,向我索要“文革中的作品”,说回北京后举办“中央美术学院师生文革作品展”。遗憾的是,因为他们来去匆匆,也因我的激动,当时没有问他们的姓名——后来得知是邓澍和侯逸民两位。

带到北京去的雕塑泥稿《毛主席和红卫兵》(1966)

10月,我带着初二(六)班的十多位同学去北京“串联”。

行前,我向大哥借了一台“华山牌”135塑料壳小型相机,想在毛主席接见时拍照片用。我还将一尊新塑的《毛主席和红卫兵》雕塑泥稿装在盒子里,让于海福同学帮我抬着上了火车,想请中央美院的老师给提意见,也觉得或许还能参加“师生美术作品展”。

1966年10月18日在北京接受毛主席检阅时偷拍的场景

1966年10月18日,青岛九中初二(6)班部分同学在天安门前留影

到北京后,我们被安排住在“西苑”的“国务院一招”。一路上坐火车、吃饭、喝 水、住宿都不用掏钱,到处都是人,都是“大串联”的红卫兵。三天后的10月18日,终于盼到毛主席的第四次接见。出发前,带队的“军代表”不让带任何东西,可我还是将“华山牌”相机藏在背包里带到了现场,并让同学做掩护,在毛主席乘坐的吉普车驶过时,迅速地举起它并按动了快门……

回青岛后将胶卷冲好,这才发现底片上没有毛主席的车,这让我好遗憾。而另一个遗憾则是:跨进中央美院的大门后,发现地上是残败的落叶,墙上是破碎的大字报,校园里一片萧瑟,连个人影也不见……

1966年10月中央美院走廊所见

回青岛的火车车厢里人挤得满满的。行李架上是,厕所里也是,能在座椅底下躺着那算是“贵宾席”了。为保护好那泥塑,我上车时不敢与人挤,所以上车后便只能站着,且一站便是近二十个小时。期间,不但无法移动,连厕所也不能上……

学校被“东方红”和“红旗”两大造反组织割据,我的“印刷所”也没法办了。为街道办事处、为一些单位画各种尺寸的毛主席画像这活儿填充了我这段时间的空白。

“无产阶级文化大革命”变成祸国殃民的“十年动乱”,我的“美院梦”也因之破碎……

原载《民间影像》

评论