我的母亲

母亲姓张,名黛,字眉秋,生于1892年旧历11月26日,卒于1969年9月14日,享年77岁,出身潍县士绅家庭,是陈、张、郭、丁四大家族之一,曾祖张兆栋曾署理两广总督。在福建巡抚任上,正值甲午中法战争,因战争失败而被革职。据母亲说,革职后未回原籍,死在福建。我外祖父曾去福建守灵,在路上必要时也帮助摃夫抬摃。在潍县重新入殓,潍县县官亲自到场,名为参加盖棺仪式,实则监视。张家缺乏懂事的人,没有红包,结果以青衣小帽入殓,没穿官服,给子孙留下一件憾事。外祖父张光宇善作词,捐了一个二品顶戴的实缺主事,成为北京官场的笑谈。外祖母姓郭,是四大家族之一,能下围棋会剪纸,能剪整套的老鼠嫁女,我小时候母亲尚存一套。母亲兄弟姊妹七人……

母亲虽出生在大家庭,但在封建社会女子无才便是德的环境下,没有读过书,没进过书房。母亲少女时代我知之不多,我外祖父虽在北京做官,外祖母却长期住在潍县。我母亲也随外祖母到过北京,当时交通不便,从潍县起早到北京,坐轿车须九天路程。母亲23岁与父亲结婚,我父亲只有18岁,现在看起来年龄相差较多。但当时习惯女方稍大几岁,有女大一、女大二、女大三之说。

母亲结婚后已入民国,但潍县风气不开,大家女眷外出时必须坐车。

我母亲性情温和,遇事忍让,不与人争,待人宽厚。在这样一个大家庭为人处世,待人接物也很不容易。我母亲结婚后和祖母一起不过七八年。从我母亲口中很少提及祖母,更没有意见,相处还是不错的。对杨奶奶(五姥爷的母亲)很同情。解放后,我五叔把她老人家接到北京才享了几年福。

在这样一个大家庭,兄弟妯娌之间难免有矛盾。母亲还是很识大体的,对父亲一些做法虽然不满意,但也是顺从,和大伯母、二伯母相处不错。封建家庭的一些风俗习惯现在很难理解,旧社会有老嫂比母之说,小叔子与嫂子比较随便,有时甚至开玩笑,但是兄弟媳妇与大伯却很少见面,往往采取回避态度。我四婶、五婶在过道上见我父亲过来,就面对墙站一会,等我父亲过去再走。

旧社会婚姻重视门当户对,往往在四大家族之间联姻,组成一个亲戚网。母亲姓张,外祖母姓郭,亲戚往来首先是张家(西门里),其次是郭家。潍县是个小城市,没有什么娱乐设施,即便有,女眷也很少外出,陈家男人偶尔玩玩麻将,女眷没有玩过,张家则此风很盛,特别是女眷遇有节日生日,母亲必到张家不定在哪房玩牌,我是紧跟,六妹很少外出,我有些什么都学会了,母亲方便的时候,我即上桌替两把,我虽从小就会此道,但长大了之后,没有瘾,后来对此连兴趣也没有了。

就四大家族说起来,陈家最没有财产,但祖母去世后分家单过,父亲还是分到100亩(一亩顶三亩)地。据六舅说,父亲尚有一万元(当时一袋子面2元3角),父亲是不注意理财的,对别人也有所帮助,也受人欺骗,有一个叫孙雷霆的,因做工受伤父亲收留了他做二爷,后来他离开时说要做生意,向父亲借了两千元钱,后来他参加了国民党,自说当了参谋,有一年还穿了军装到我家来看过父亲,也没有提还钱的事。

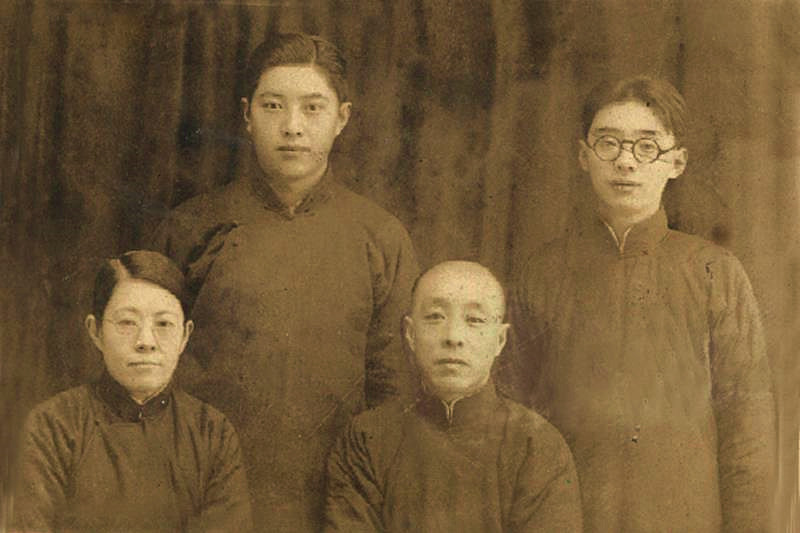

我的姥姥(前左)、姥爷(前右)和两个舅舅

张凡更多作品

世说文丛总索引