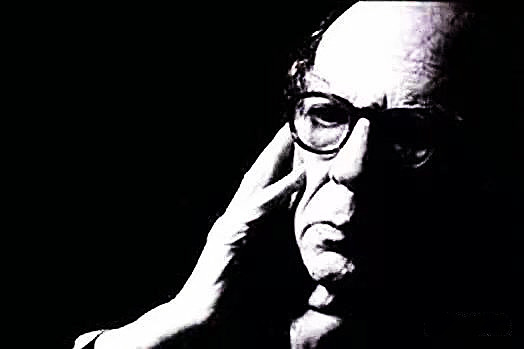

以赛亚·伯林

安娜·阿赫玛托娃

在莫斯科停留了几个月后,他决定去他童年居住的城市列宁格勒看看,十二岁之前,他居住的这座城市还叫彼得格勒,但是现在已经面目全非了。走在战后满目疮痍的城市街头,他被包围在一种阴郁、羞耻和恐怖的气氛之中。

他一直盼着回来,这个念头从他二十几岁就挥之不去。他出生在拉脱维亚,但在彼得格勒生活了五年。自从踏上故国故园的土地,他内心一直有一种忐忑的情绪在增长。他害怕被当做苏联公民扣押。事实上他已经发觉,无论走到哪里,身后都有一个长长的影子跟着他。

在涅夫斯基大街尽头的作家书店里,伯林遇到了批评家兼历史学家弗拉基米尔·奥尔洛夫。从奥尔洛夫口中,他听到了白银时代的诗人安娜·阿赫玛托娃的名字。如果说普希金是俄罗斯诗歌的太阳,那么阿赫玛托娃就是当仁不让的俄罗斯诗歌的月亮。

阿赫玛托娃铜像

他或许听过她的名字,那是一个业已消失的沙皇时代传说中的名字,他的朋友莫里斯·鲍拉曾经翻译过她早期的诗歌,但从1925年起她就没有发过一个文字。他确实没有读过一行她的诗歌,甚至不知道她是否还健在。

当他这样问了以后,奥尔洛夫告诉他,她就住在不远处的枫丹卡运河的喷泉屋。

在一个阴暗的雪天的午后,伯林和奥尔洛夫穿过奋蹄而起的铜马雕塑,沿着枫丹卡运河,向着喷泉屋走去。喷泉屋是十八世纪舍列梅季耶夫家族的豪宅,但现在却破烂不堪,阿赫玛托娃的住处就在喷泉屋三楼的尽头,只占一个房间。整个房间内家徒四壁,地板上没有地毯,窗户上也没有窗帘。只有一桌、一椅,一个木橱和一张沙发。

她两鬓斑白,身披白色的披巾,以高贵的姿态站起来,迎接西方世界的第一位访客,伯林鞠了一躬,看起来像是对一位悲剧女王致敬。

悲剧女王

她比他年长二十岁,她年轻时曾是无可争议的美人,但现在却穿着破旧的衣服,身材臃肿,深色的眼睛下面像涂了一层黑色的油彩。她浑身上下透着高傲的姿态和冷冷的尊严的表情。

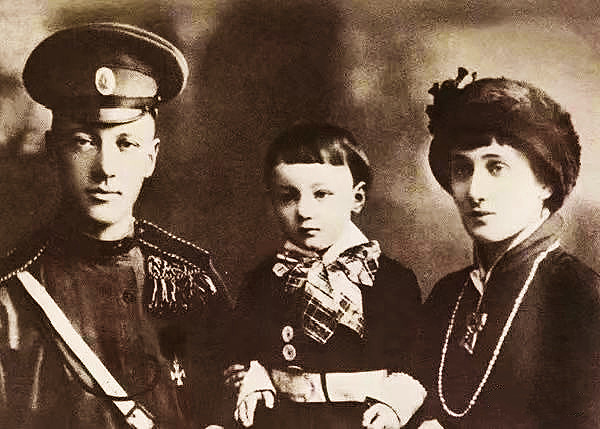

说她是一位“悲剧女王”并没有什么不切实际的夸张之处,她的第一个丈夫尼古拉·古米廖夫1921年被枪决,罪名是阴谋对列宁不利;他的儿子列夫·古米廖夫在1938年被逮捕。从1925年起,她的诗歌就一行也未获发表过。

她的恐怖生活不止如此,1934年那个晚上,当曼德尔施塔姆被抓去的时候,阿赫玛托娃就在那里。从那个时候起,一直到曼德尔施塔姆死在马拉丹为止,她一直在努力支持和帮助着他的妻子娜杰日达。

在整个1930年代的大恐怖时代,保留任何书面形式的诗稿都是危险的。以至于当阿赫玛托娃完成她的组诗《安魂曲》之后,一边向着她的朋友读这些的诗稿,一边就着烟灰缸,一页一页地将它们化为灰烬。

凝视中的阿赫玛托娃

当阿赫玛托娃与伯林见面的时候,她已经56岁,她刚刚迫不得已决心要孤独一生。

他们交谈的时候,显然弗拉基米尔·奥尔洛夫在场,还有一位是阿赫玛托娃的“女学究”朋友。谈话是正式而拘谨的,伯林说很高兴看到她身体健康,她则问他是如何在伦敦度过这场战争的。

正在这时,伯林听到一个人叫他的名字,他开始以为是幻觉,打开窗子,他发现伦道夫·丘吉尔站在楼下。这一段小插曲甚至很快变成谣言不胫而走,说首相温斯顿·丘吉尔的儿子正在侦察一项英国救援行动,要把阿赫玛托娃迅速运往英国,而事实真相是,伦道夫·丘吉尔不过是想让伯林回到宾馆,跟工作人员说一下把他刚刚买来的鱼子酱放在冰上。

伯林打电话向阿赫玛托娃道歉。她的回答是:“我今天晚上九点等着你。”

这个邀请带有君王般的不容置疑的权威性,其实女王也在热切地等着他回来。后来,她有数行诗献给了那种热切的期待之情:

可是我多么欣喜,

听见他的脚步声在楼梯上响起,

他的手轻轻拂过门铃,

羞涩得就像少年的指尖,

触摸着他初恋的姑娘。

她给他开了门,不过彼时她的房间里还有一位来访者,她是位女亚述古文物学家。当两个人终于可以单独在一起的时候,已经是午夜时分了。灯光昏暗,伯林和阿赫玛托娃各自坐在一个角落里,带着塑料嘴的瑞士小雪茄闪着半明半暗的光,她的脸庞笼罩在黑暗里,他的身躯则被烟雾萦绕。

他们谈论着共同的朋友。二十世纪就是这样一个世纪,所有伟大的灵魂相互缠绕在一起,他们发现地球变小了。

他的身边不乏天才人物:弗吉尼亚·伍尔夫、弗洛伊德、维特根斯坦、爱因斯坦和凯恩斯等。但是他与阿赫玛托娃的相遇仍有不同寻常的意义,她是用他的母语写作、尚在人世的诗人中最伟大的一个。

伯林身上有一种奇特的能力,这种能力也许来自于其广博的知识和无所不在的洞察力。他使她相信,他好像从来就是她那个圈子中的一员,她认识的每一个人他都认识;她读过的每一本书他都读过;她说过的话以及所有的言外之意他都明白。虽然如此,这依然是两人之间一生当中很少遇到的最纯粹的交流。

她谈到了与古米廖夫的婚姻。她永远记得1921年他被枪决时的情形,她热泪盈眶。接着她背诵起了拜伦的诗《唐璜》。他被她的热情所感染,不得不站起来望着窗外,以掩饰自己的感情。

阿赫玛托娃与丈夫和儿子

她用平淡的声音谈起自己在监狱门口的守夜、丈夫和儿子在狱卒手里所遭受的折磨,还有许许多多以前的朋友的绝情和背叛。她诅咒这些背叛与唾骂,她已经无法相信任何人,除了娜杰日达·曼德尔施塔姆。

凌晨两点,他的儿子列夫·古米廖夫回来了一趟。他只比伯林小两岁,二十四岁那年遭到逮捕,罪名仅仅是他是尼古拉·古米廖夫和安娜·阿赫玛托娃的儿子。他们找到了一盘土豆,在闪动的炉火旁,三个人将那盘土豆分着吃了。

他们俩第一次争吵起来。他尊敬普希金,讨厌契诃夫的“泥浆的世界”,但是他不喜欢她热爱的陀思妥耶夫斯基,她则对他欣赏的屠格涅夫不屑一顾。这当然是因为他们所处的环境不同。伯林被屠格涅夫的轻快、精致和嘲讽意味所吸引,陀思妥耶夫斯基的暴力、阴暗则让他反感;阿赫玛托娃认同陀思妥耶夫斯基对内心世界的深刻探索,却无法体会屠格涅夫的微妙和精细之处。而屠格涅夫的纤细和精美可以打动牛津学院的一颗安逸的心。

这次旷日持久的谈话持续了十四个小时。天色已明,当他们抬头看表的时候,发现已是上午十一点了。

阿赫玛托娃在后来的《诗五首》里描述了他们共度的这一夜。不过读过《诗五首》的俄国人没有一个相信他们没有同床共枕。事实上他呆在房间的一边,她在另一边,他是性爱方面的新手,独自一人呆在一个富有传奇色彩的狐狸精的公寓里,她则曾经和半打极富天才的男人发生过深厚的罗曼蒂克的恋情。她试图赋予他们的会面以神秘的、历史性的以及肉体上的意义,他则以他一以贯之的态度躲避这些欲望的潜流。不过,当他回到旅馆的时候,同伴看到他一头栽在床上,嘴里喊着:“我恋爱了!我恋爱了!”

伯林的造访显然给阿赫玛托娃造成了影响。他走后,秘密警察趁阿赫玛托娃不在的时候造访她家,手忙脚乱地在天花板上装上了麦克风,甚至连掉在地板上的一小堆灰泥屑都懒得清理一下。

不仅如此,克格勃整理了三大卷文件,共九百多页档案,全是告发材料、电话窃听报告,从诗句中引用的词语以及那些和她有关系的人的口供。一位波兰翻译家告发说,英国间谍伯林曾经造访阿赫玛托娃,并且爱上了她。不过阿赫玛托娃对这些并不在意,她依然是一付女王般的庄严和傲慢的形象,神情忧郁,高高在上,无所畏惧。

伯林始终坚信他对阿赫玛托娃的造访是一生当中最重要的时刻,他在离开苏联的时候,心中充满了对于极权体制的憎恶之情,他后来自由理念的形成以及对于历史决定论的猛烈攻击都是从她身上学到的一种东西所激发的,那就是:对个人良知绝对的坚守可以让历史在它面前屈服。

她也依然沉浸在历史的宿命之中。关于那次会面,她写道:

他不会是我深爱的丈夫,

但我们共同完成的作品,

我与他,

将惊扰二十世纪。

原载“葛陂小记”

张祚臣更多作品

世说文丛总索引