在我的玩具中,有两个小木碗。刚开始认得木碗上写的“樂明”两个字时,我问奶奶旁边为什么还写了个“小”。奶奶接过碗一看,笑了,说这个碗的年岁可是比我爸爸还大。原来,这是父亲小时候玩耍的木碗。

奶奶的笑中,还包含着另一层含义,那就是碗底毛笔字的“樂明”是父亲小名的这一事实终于被我发现了。父亲十四岁从老家蓬莱只身来到青岛,待正式工作时就改了名字。那个时代大多数同龄人都是这么做的,究其原因可能是新社会都要有个新名字的心理驱使和情感冲动吧。

父亲的生日在正月十一,是春节举家团圆、万民同庆的好日子。依照家谱中的泛字,以“乐孙”为名。至于小名的来历,那是取自家门的一幅对联——“灯明月明大明一统,君乐臣乐永乐万年”。从左至右,分别有三个“乐明”,父亲的爷爷遂以对联中的“乐明”当作新生儿的乳名来唤。

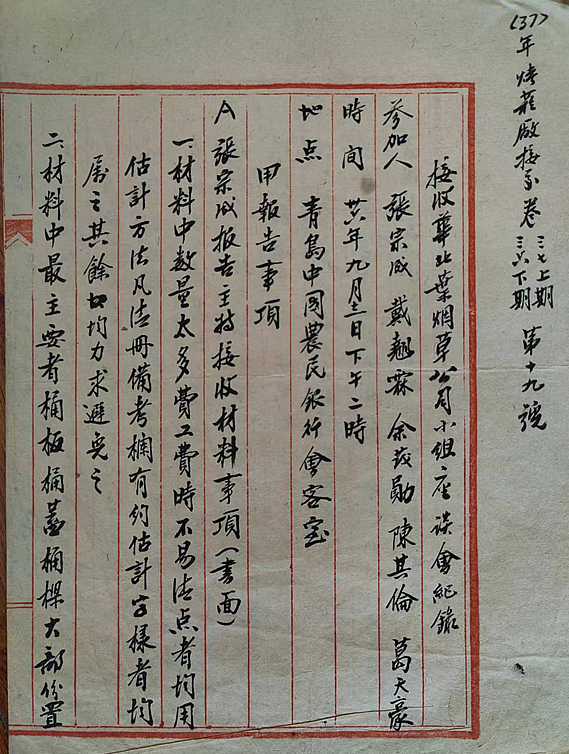

年号“永乐”的明成祖朱棣

对联的内容,据传是明成祖朱棣在元宵佳节与群臣出外赏月时的对子。面前一派灯火通明之景、天下盛世之象,永乐大帝兴致盎然地抛出个上联“灯明月明,大明一统”。群臣想了半天,却无人能对。此时六岁“神童”彭印山,跪地恭敬应答“君乐臣乐,永乐万年”。

灯月对君臣,大明对永乐,一统是万年,顺理成章地山呼“万岁万万岁”,堪为经典中的经典。

如此绝对,用作家门对联,不知始自何时起于何故,至少大清朝里张贴大明朝的对子必有不妥。好在父亲取名参考的对子是在民国年间,早就摆脱封建残余,业已迎来共和岁月。伯父和父亲都记得家门贴最多的还是那幅——“忠厚传家远,诗书继世长”。

长大后,对门的孙家老太太见到父亲总是直呼“明乐”。明乐、明乐,是老太太按照门上对联的自右至左的顺序来记忆和念读的吗,一时还真难分清。

两只小木碗,只有4厘米和4厘米半的直径。五岁以下的孩童,小手拿得起放得下、跌不破摔不碎,实乃极好的器物。小木碗能玩很久,更是一种耐心的培育和性格的磨练。这种直来直去,拿到今天再看的小木碗,已感觉不到它是多么益智的玩具或者说能有多少开发潜质的功能。

碗底的“樂明”,是父亲的爷爷写下的毛笔字。想象当年的场景,会是爷孙俩儿正在桌前的一场习字或是游戏。原本可能是大家的玩具,爷爷拿来并做主给了最小的孙儿。碗底注上自己的名字,用童眼来看总归是一种物品的拥有和财富的归属。而孙儿在左侧补上的“小”字,既是对爷爷所唤自己小名的重复修正、又可能像是对木碗权属的无言宣示。

爷爷的书写,透出大人对书法习字的驾驭。从结构布局到空间把握、从起笔落字到收笔完成,“樂明”二字显得刚劲有力。侧边的“小”字,在拿笔的姿态和用笔的动作上,明显感受到的是典型儿童体表现。幼童写字流露的笔法,分明还没有达到真正理解和灵活运用的程度,这也应是儿童本色与真情所在。八十几年过去,古稀老人与垂髫幼儿的印记,浓缩于方寸大小的碗底一隅。

小木碗如何加工而成,也总令人回味无穷。碗底年轮状的纹路,估计是专门修整出来的,以呈现装饰性和年代感。细细一数,不下十圈的圆周像是木碗用材取自一棵十年树木。以“十年树木,百年树人”为寓意,把玩一只木碗并时时触摸到碗底那十几条圆圈,是制作木碗的匠人在传递和宣扬的社会理念吗。

如是,小小木碗就算作一件意味深长的明志玩物啦。

2021年6月28日

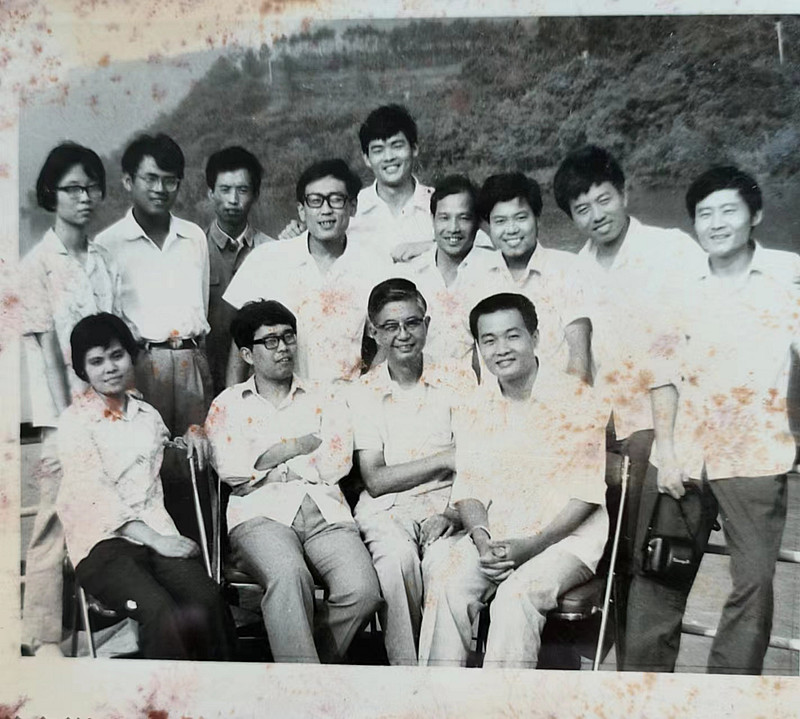

张勇更多作品

世说文丛总索引