拜读过刘开明、王振文先生撰写的《一个海军企业足球队的兴衰》(署名柳望)一文,勾起我对许多往事的美好回忆。首先记起的是我与这个工厂的擦肩而过(301厂)。

1962年根据国家“调整、巩固、充实、提高”的八字方针,青岛市体委运动科保留的所有运动队全部撤销转业。我所在的山东足球二队(青岛足球专业队)首个分配方案就是成建制地转业到海军301厂(4808厂前身)。在全部人员经过政审即将报到时,市里突然改变了分配方案,全队23名队员,一人服兵役(陈贞),一人自愿升学(杜金琦去半读半体的25中读书),两人去了广州公安足球队(陈和庆、唐纪鸣),四人调回省足球一队(马德庆、尹洪生、王兰田、祝敬国),六人去省外贸公司工作(李树实、郭承文、王大运、王吉利,潘月岱、孙长海),六人去人民银行工作(何柱一、陈孝信、周永林、张吉洪、张叔镛、吴胜泰),三人去船舶修理厂工作(北海船厂前身,秦洪德、任广波、王善启)。就这样让我们与向往已久的兵工厂和未来的海军足球队失之交臂。

机缘凑巧,这座以足球运动称霸岛城的工厂里,从此之后就出现了不少我在山东队、青岛队和之后的元老足球队的队友,细数起来,在当时岛城知名的足球明星就有吕崇贤、杜华、刘建堂、矫欣本、安殿平、马承合、戚文灏、戴春蕃、张协记、张循记、刘乃成、迟志春、林维玉、郁广兴等等。除了彼此相知以球会友之外,还有几位是与我一起多次入选青岛足球队的队友,其中与我相识相知较深并且保持终生友谊的只有戚文灏一人。一是因为我们二人都是苏州人(他原藉吴县震泽镇,我是吴江县盛泽镇),踢球的风格有点类似;二是因为戚父戚斯达先生和文灏的姐姐戚文馨曾经都是我银行的同事,共同的话题比较多。现在由我提笔来写他,唉!斯人已去十二年,音容笑貌犹在眼前……

少年壮志不言愁

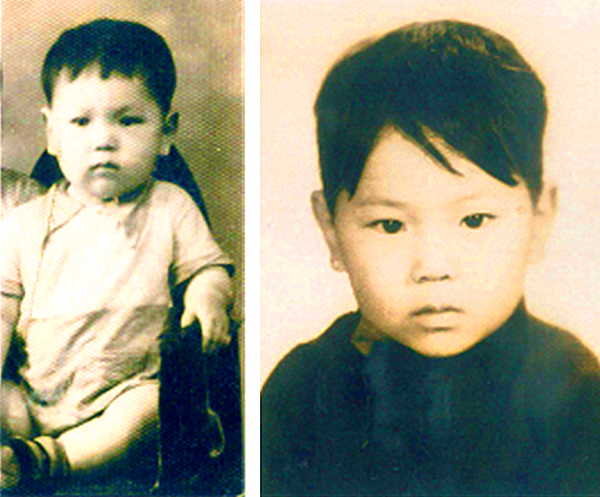

戚文灏(1943.5.31-2009.5.28),江苏省苏州市吴县震泽镇人氏,出生在广西桂林,请看他一岁、两岁的照片。肥仔不是乳名,只因广东藉的保姆的习惯称呼,大家就都这样叫他,两岁随父母迁至重庆江津,更换保姆之后,大家就忘记了这个小胖孩的昵称。

童年的“肥仔”

“八一三”,淞沪抗战开始,文灏的父亲戚斯达(1910-1965)和母亲洪蘅英(1916-2010)随中国银行济南分行撤退到大后方广西桂林,燕尔新婚是在颠沛流离中度过的。战火纷飞,居无定所,他们的前两个孩子都没能成活。直至1941年太平洋战争爆发,才迎来了他们第一个女儿文馨的出生,两年后,肥仔呱呱落地,这一个银行高级职员的家庭,儿女双全,迎来了抗战胜利,全家迁到陪都重庆,他们第二个儿子文凯出生在重庆。光复后的中国银行原来安排戚斯达去南京接收敌伪遗产,后因分配巧合于1947年来到了中国银行青岛分行工作,就入住在刚刚兴建十年的大学路14号中国银行员工宿舍。

四九年之后,戚斯达作为旧银行留用的业务骨干,成为中国人民银行青岛市分行的从业人员。新政权刚建立,百废待兴,作为国民经济支柱的银行业,面临着稳定货币和发展经济的双重使命,当时市面上流通着两种货币,一种是解放区使用的北海币,一种是人民银行发行的新人民币,这两种货币的币值贬值速度很快,所以中央决定在各地推出“折实储蓄”业务。

“肥仔”的父母(1940年)

银行的物价员每天要到集贸市场采集物价,制定本地区折实单位价格,以确定居民存、提款时计算本金和利息的依据。而戚斯达先生在旧银行是各种外币买卖的经纪人身份,精通英语和金银及各种流通中的货币买卖业务,四九年后,一切信用集中于银行,又实行现金管理条例,所以他就只能服从分配到基层支行从事会计记账员的工作,每天要面对大量的记账核算等手工劳作业务,账平表对结束一天的业务是十分劳累的。

1950年代初期,青岛银行界三种人不同的待遇,进城干部享受供给制,新考入的练习生按折实单位发放工资,留用的旧职员按保留工资发放折实工资,这种状况一直维持到1951年末取消北海币,职工定级发职务工资为止。据市人民银行离休老行长李昭丰先生回忆,1949年7月青岛制定的一个折实单位,含一斤半小麦粉,一斤半小米外加一尺双龙布的价格,约等于老人民币500元,后来很快就调整到1个折实约等于6000元,新入行员工每月发40个折实单位的工资,约等 于24万元(老币),而留用人员一般都发180-200万元(老币),生活还是满不错的。1951年底全体员工定级,按职级发薪,以青岛分行为例,行长13级(行政级),副行长14级,正科长15级,副科长16级,正股长17级,副股长18级。19级以下都是科员和办事员级。戚斯达当时定为20级,到1955年币值改革之后(1万元老币等于新币1元)。20级的月薪是66.50元。这在当时留用人员当中,除了任职领导岗位的人之外,作为普通员工这是比较高的待遇。

1952年戚家小妹文青也出生了,一家六口人全靠父亲的工资维持生活。1954年实行粮食统购统销,居民安标准定量供应粮食,自幼以大米为主食的南方人,面对着每月70%的粗粮供应就更加生活艰难了。全家六口人每月分配的少量面粉(细粮),只能保障嗷嗷待哺的小妹和外出工作的戚父享用了,剩下的母女和兄弟四人的生活就可想而知了。小学三年级之后的肥仔,在这种环境下慢慢地成长,后来就变成了细高挑的“竿儿郎”了。在家相父教子的洪蘅英女士,也不得不携带着幼女在街道上做一些服务性的工作,赚取微簿的收入贴补家用。

上帝是慈爱的,又是公义的。那些含着金汤匙的公主少爷可以长大成人,饥寒交迫的孩子同样可以长大成人。有人说:“苦难对于聪明人是一块垫脚石,对于智者是一笔财富,对于弱者是一个万丈深渊”,此话不假。那个年代出生的孩子,谁没读过“三百千”(三字经、百家姓、千字文)?谁没听过“二十四孝”?穷人的孩子早当家。戚文灏就是在这种背景下,苦苦求学慢慢长大的,尤其是在父亲贫病交加,家中难以为继的情况下,毅然决然地放弃大好前程,主动从部队足球队回家,作为长子撑起了这个家。

童年的足球乐园

大学路14号青岛中国银行员工宿舍,是1936年建成的高档居民小区。经过25年德日两国占领的青岛市,自1922年主权回归的16年当中,正是市政建设和国民经济迅猛发展的阶段,当时不仅市政当局修建了大批的贫民廉租公寓,而号称“铁饭碗”的铁路、“银饭碗”的邮政和“金饭碗”的银行,在修建员工宿舍方面也显出了不俗的文化底蕴和资金实力。以33万银元打造的大学路14号中国银行宿舍,更是集一时之精华,博采中西建筑之大成而建成纯银行内部的员工宿舍。整片建筑设计别具匠心,全院分为南北两个区共十一座楼,分别以“青岛中国银行广厦堂宿舍”这十一个字命名各个楼座,等级森严,配置各异。北区七座楼自北向南展开,围成三个逐次降低的小院落。正中北楼是“厦”字楼,供科长级职工居住。两侧各有三座楼,是一般员工宿舍。南区西侧是广厦堂,东面两座小洋楼是襄理副理楼,南面是水泥铺设的小广场,一墙之隔的独门小院是经理院。尊卑等级一目了然。戚家根据当时的待遇,先后住过4号楼,10号楼(“银”字楼)和最后定居的9号楼(“行”字楼),都是一般员工的宿舍。三卧一厨一卫一储藏室。大院中有七栋这种房子,每栋住八户,戚家住在二层上,五十年代因经济困难为减少房租而主动让出一间卧室。

沿着员工楼拾级而下,南侧的水泥大广场约有400平米,是儿童们玩耍的天堂。小朋友们在一起踢足球,打排球,打茧儿,抗拐,滑旱冰,蹦杏核,弹玻璃球,打陀螺,踢小筒,跳房,跳猴皮筋,简直就是一个儿童乐园。经常与戚文灏一起踢小野球的同伴有齐宏进(小名叫牛子)、蒋若琛、茅伯刚等人,近邻的窗玻璃时常被球打破。

除了在院中踢球之外,太平路小学的球场和不远的山东大学操场也是小朋友们常去踢球的地方。然而,真正开始接触成人足球,还是12岁考入青岛七中读书之后的事。学校里除了有一批喜欢踢足球的同学之外,还有一位上海籍的老师沈蕴昌,他刚刚代表青岛足球队参加全国大中城市足球锦标赛获得冠军载誉归来。这一年是圣功女子中学(青岛七中)首批接收男学生的开始,这批喜爱足球的同学很自然地汇聚到沈老师身边,听他教导如何踢足球。因为高中部同时接收男学生,所以七中少年足球的队员既有高中学生也有初中学生,戚文灏应该是年龄最小的队员。有人记得1956年七中足球队获得全市中学足球联赛冠军时的队长矫欣本就是高中二年级学生,还有不少后来成为足球明星的同学,例如山东队的王正福(王力),外贸足球队的郑福钧等。后来的队友们能够追忆起来当年夺冠的队员名单如下:

队长:矫欣本,守门员:蒋浩然、崔俊基、何佩珠、郑福钧、戚文灏、刘建明、矫应本、谢景熙、吴维志、王正福、赵若望、周德新、张文亮。

1958年戚文灏初中毕业,以优异的成绩考入二中高中部,他的好友郑福钧考入九中。当年11月,市体委以市体校教练杨昌老师为主遴选青岛少年足球队,准备参加12月份在威海举行的全省少年足球锦标赛,年仅15岁的戚文灏入选了青岛少年足球队。青岛代表队的队员还有王吉利(守门员)、王义芳(守门员)、孙广聚、周永林、曲礼新、王正福、王世先、张维良、戚文灏、王敬、姜永年、贺华林、滕德祥、翟洪志等等。他们不仅获得冠军,而且有九人入选省少年足球集训队。

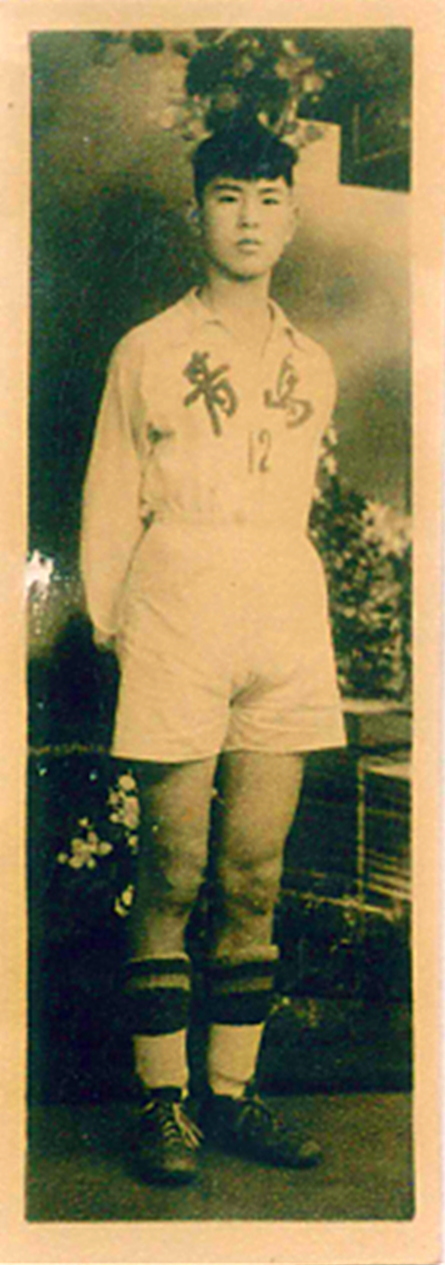

戚文灏,初登球场,1958年市少年队

1958年,在大跃进、人民公社和大炼钢铁等政治运动中,山东体育学院正式成立,下设两个系,原山东师范学院的体育系并入山东体育学院,作为培养师资的体育系,另外原山东体育训练班并入山东体育学院作为运动系。年初进入省少年足球集训队的队员,随山东足球队在青岛海洋学院训练了半年,又补充了烟台等地的一部分队员,组成了山东足球二队。参加集训队的青岛籍队员肖杰、孙广聚、王正福、王世先、曲礼新、周永林和烟台队的尹洪生、张志强、张叔镛、张吉洪、李伯达再加上济南队的楚廷福、赵魁泉,于1958年9月正式组建山东足球二队,戚文灏回青岛二中继续读书。

山东少年足球队合影

后左1 王正福 1940 青岛 后进入山东队、左2 楚廷福 1942 济南 后进入山东队

左3 曲礼新 1944 青岛 后进入山东队、左4 周永林 1942 青岛 后进入山东队

左5 王世先 1943 青岛 后进入山东队、左6 赵魁泉 1942 济南 后进入山东队

左7 张本诗 1939 济南 省一队队员负责代训、前左1 付 1942 聊城 集训后退回聊城

左2 石振伟 1942 济南 集训后退回济南、左3 戚文灏 1943 青岛 集训后退回青岛

左4 肖 杰 1940 青岛 宁门员进入山东队、左5 孙立静 1942 济南 集训后退回济南

左6 孙广聚 1943 青岛 后进入山东队

1959年11月,青岛市体委再次选拔青岛少年足球队准备参加烟台全省少年足球锦标赛,戚文灏又一次入选市少年足球队,有了前面的基础,他以绝对主力前卫的身份出席了全部比赛并有上乘的表现,再次获得冠军之后他与队友林维玉、鞠连祥一起入选八一少年足球队,于1960年初入伍开始了正式的足球专业运动员的生活。父亲戚斯达得知儿子入伍的消息后十分高兴,眼看着17岁的英俊少年已出息得一表人才,举止得体,语重心长地叮嘱自己的儿子:“文灏啊!你这些年的努力终获正果,参军到八一足球队去深造是你的造化。我虽然不会踢足球,但年轻时也是一个十足的球迷,我们家有一位远房亲戚戴麟经当年在上海可谓风光无二,后来他被请到八一队当总教练,你跟着他学习足球技术会比在山东队高出一定的水平,你要十分珍惜这难得的机会,走好自己的人生路。”(待续)

吴胜泰更多作品

世说文丛总索引