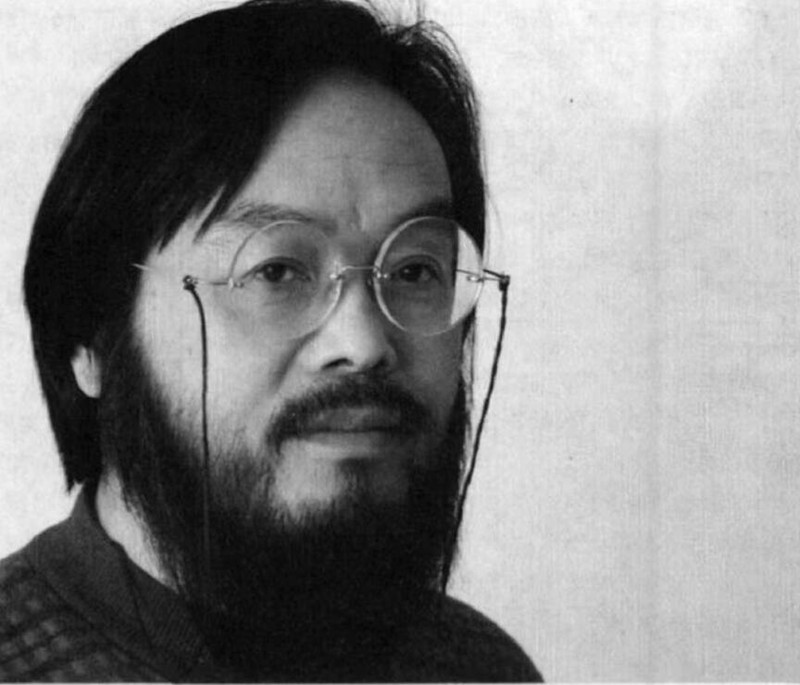

导演林鑫

他说他只是生活的如实记录者,生活太伟大了,根本不需要导演的设计。他只是尽己所能地跟拍,从不试图干预和左右事件的进程和发展。也就是用这种近于笨拙老实又扎扎实实的方式拍完了《三里洞),又拍完了《同学》。两部影片,从前期拍摄到后期制作完成,都花了整整两年多的时间。几乎每一部影片的制作完成,都是一次生命的透支。

我希望随机拍摄的同学们的一天,成为当下真实生活的切片

2007年7月,林鑫做完《三里洞》修订版的最后制作,体力已经超限透支,他决定百事不做,百事不想,好好休息一段时间。然而,闲下来不到一个月,他就坐不住了。他说,“但是,当你全身心地投入某件事情,疯狂工作了两年多时间,突然做完了,能够真正歇下来的时候,却发现不适应,无所适从,感觉内心特绝望,特空白,就知道自己就是这个命,必须做。”于是,他又扛起摄像机,开始拍摄《同学》了。

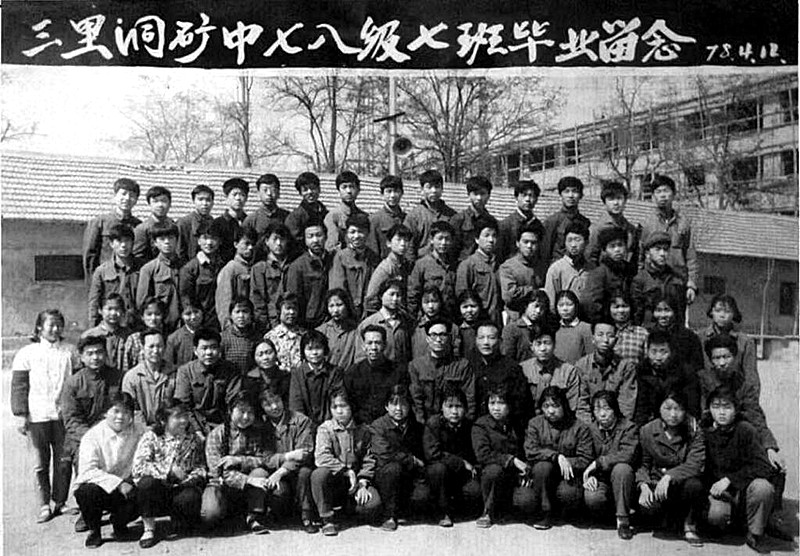

《同学》是他还在拍摄制作《三里洞》时,就在脑子里盘旋并渐渐孕育成熟了的一个选题,那是《三里洞》的延续,是三里洞矿工第二代,也是他的同时代人,是他在三里洞中学高78级的同班同学,也是与改革开放三十年同步成长的历史见证者。

在这部影片中,他同样采取了“加莱义民”式的群像组合,在历时半年多时间内,他跟拍了二十多位同学,他们几乎涵盖了社会生活的各个层面和领域,有政府职员,有个体从业者,有大学教授,有有闲有钱却百无聊赖的贵夫人,有起早贪黑辛勤克俭却知足常乐的清洁工,有事业有成者,有卧病在床者……他们从生存本质上构成了一幅当代生活世相图,他们每个人就是一份活档案。

林鑫在《一个纪录片人的生命旅程》中说:“我无法让生活停下脚步,也没有权利为影片改变生活的逻辑。在这里,我是一个严格的写实主义者,对生活的真实抱有敬畏之心,也有着文献式的企图。我希望随机拍摄的同学们的一天,成为当下真实生活的切片。”

因此,他的拍摄是极其严格以至刻板的,在选定和联系好一位同学后,随机跟拍这位同学一整天的生活实况,然后录下他们对自己三十余年来生存、生活、奋斗、挣扎、苦与乐的记忆与讲述。在整个过程中,绝不摆拍和主观介入。即使是在后期制作中也是这样。

他说,“即便是口述部分我也是随其本身所坐的位置,调整我的机器,而不会去随意摆布人物。他出现在自己的生活空间,和其周围的环境自相适应。拍摄中我也尽可能回避访谈式的问答,而由人物陈述出他的世界,我只在剪辑时加以浓缩。制作中力求简单有效,没有聪明和技巧,不耍花招。”

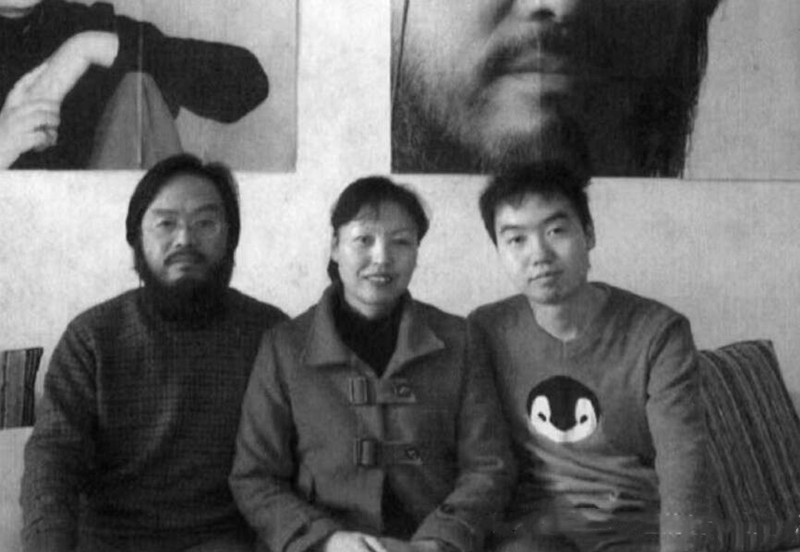

林鑫和给他做助理的妻子与儿子

当你无可奈何地跌入你所拍的生活,他们的生活就变成了你的生活

林鑫于1978年毕业于三里洞中学,待业两年后,招干进了银行,成为一名银行职员。在他决定拍摄《同学》时,同学们毕业离校已经将近三十年了,在此期间,大家为着各自的理想、生活而忙碌、奔波,几十年疏于联系了。甚至有些同学,从一毕业就再也没有见过。

从2007年8月份,他开始滚雪球一样寻找同学们的联系方式,一边联系一边拍摄,有时在拍摄一位同学时,就会遇到别的同学。

因为他平常周一至周五都要上班,拍摄工作只能安排在休息日进行,一开始,他有些担心这个时间段人们都在休息,会不会拍不到他们日常生活和工作的常态,但真正开始拍起来时,他发现他的担心是多余的,每个人都在自己的生存境遇中努力前行,生活的脚步没有片刻歇息和停留,他们一如往常地为生活奔忙。

在整个拍摄过程中,他不断为他所拍摄的人物和生活深深感动,并且不断放弃他作为艺术家审视和观察生活的方式与角度。比如他在跟拍的第15位入物,那是一个推着架子车,沿街叫卖卫生纸的女同学。

在采访时,他动情地说,“比如那个女同学在推架子车推不上去的时候,如果作为艺术家视角,那艰难辛酸的景象,拍下来很美,也很有视觉冲击力,但我当时就拍不下去了,放下摄像机去帮她推车子,感觉她的生活就是自己的生活。”

他又说,“当你无可奈何地跌入你所拍的生活,他们的生活就变成了你的生活。作为一个纪录片作者,你的身份是卑微的,你只能像仆人一样,尽可能真实地将生活转换为影像,任何居高临下的审视、同情、武断,只能使你拍下的影像显得可疑。”

后期制作,那种很笨拙的重复性劳动对人打击特大

从2007年8月到2008年前半年,他完成了《同学》的前期拍摄,进入后期制作。在林鑫拍摄的纪录片中,从前期到后期,无论是撰稿、导演、拍摄,还是剪辑、声音、字幕、音乐等,事无巨细,样样都是他一个人独立完成,在此期间,妻子帮她抄录、整理大量字幕的文字稿,儿子帮他提供技术援助。

后期制作是一项极其枯燥艰辛的劳作,几乎每一次做后期,都要花掉将近一年的时间,做完后期,他都要累到病倒。在做《同学》的后期时,他原本希望能赶上2009年云之南纪录影像展的展映活动,但由于劳累过度,和谋生与做片的双重压力,他本不强健的身体终于被压垮了。在2008年十一长假期间,原本打算全部用来做片的时间,却不得不躺在病床上打点滴。在过了最后截稿日期的时候,片子还没有做完,他仍在埋头剪辑,并为片中无法解决的声音问题困扰和绝望着。终于错过了他极其看重的“云之南”。当他再次累倒时,妻子曾严厉警告他,“把自己搞没了,看你还怎么做片?”他也像做完《三里洞》时一样,回答自己和妻子,这部做完,坚决休息。

2006年底他做完《三里洞》第一版的时候,就曾经历过一次体力透支到极限的体验。他说,“当时我自己在家里还没有设备,都是在单位上机,技术也不熟,做后期整整做了半年多。最痛苦的是做对白,花了有一年左右的时间,抄了有一尺多厚的稿纸。那种很笨拙的重复性劳动对人打击特大,特沮丧,老是出错,老有问题,感觉永远都做不完一样。”到2007年7月做完《三里洞》修订版,他就决定坚决休息,彻底休息。

可是,他能休息得住吗?

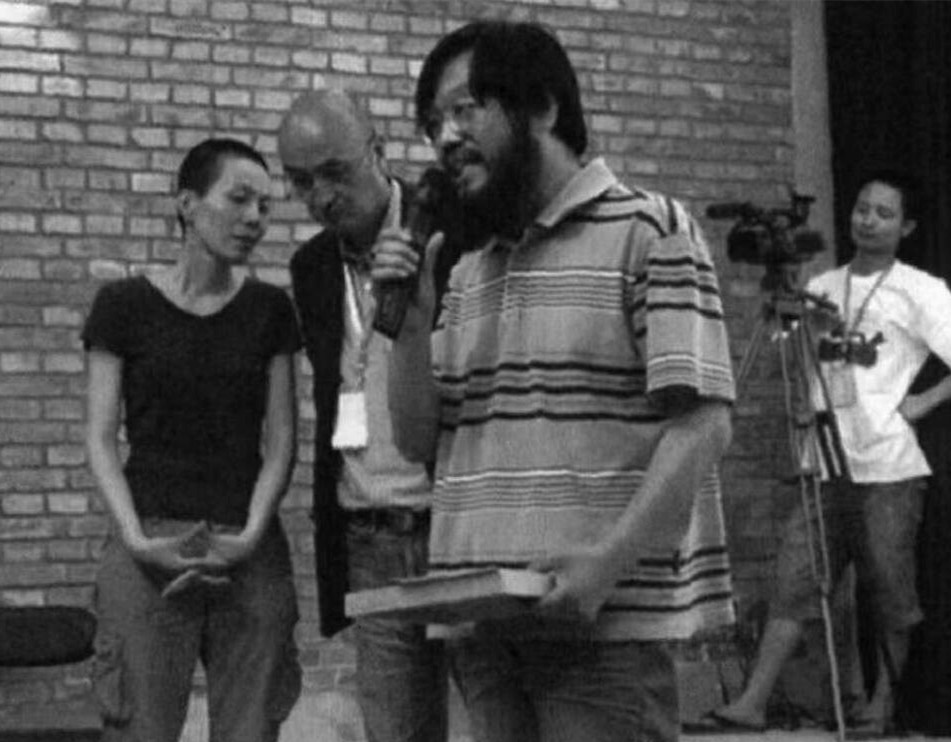

《同学》工作照

”虽然我听不懂他们讲话,但我还是流了泪“

2009年3月,他终于完成了《同学》的后期制作。5月,他带着《同学》在北京宋庄参加了第六届中国纪录片交流周,并在这个中国最重要的独立纪录片电影节上获得评委会奖。展映邀请的日本评委内藤雅行评价说,“这是一部描写生存本质的电影,虽然我听不懂他们讲活,但我还是流了泪。”

评委会颁奖词说:非常有意思的电影。催人泪下。这是一部描写生存本质的电影。虽然在欧洲的电影中也有类似的题材,但却不能超越《同学》这部纪录片的说服力。

在每一个登场人物身上,我们感受到了尊严。他们如此坦然地面对镜头,令人感动。在清洁工的影像里,我们感受到了作者在影片中所要说的全部。感受到了作者一直在努力压抑着的,想要大声叫喊出来的对朋友的感情。爱和生命的无常,在中国这片土地上共生的喜悦,这些,都在最后的那个清洁工的镜头里迸发出来。

这部作品抒发了接近50岁,正值人生之黄金阶段的作者,在抵达人生这条山路的顶峰时与同龄人相遇的感慨,以及面对危机四伏的人生的下坡路时的感受。

参加完交流周后,他又参加了南京、成都、重庆、清华文津等各处的独立影像展映活动,他说,“应该向国内这些独立影展的组织者们致敬!多年来由于他们在极为困难的条件下坚持不懈的努力,才使独立制作的影片得以抵达有限的观众。好在是各种放映活动越来越多……”

而早在2007年云之南纪录影像展的展映活动中,北京电影学院教授崔卫平曾说,“目前中国这些独立制作的纪录片,最有可能成为重建中国影像的新起点。”在当时看完林鑫参展的《三里洞》时,她说,“林鑫的《三里洞》在放映时几乎征服了所有的人,所有的人都情不自禁地流了眼泪(我想是这样,实际上我自己泪流不止而看不清楚别人到底如何)。”

《三里洞》获得了当年第四届中国纪录片交流周最高奖独立精神奖,并被第四届中国独立影像年度展(CIFF)评选为年度十佳纪录片。在此之前,他于2003年拍摄的第一部纪录片《陈炉》,曾于2005年入选德国菜比锡国际纪录片电影节、日本山形国际纪录片电影节和云之南纪录影像展。

今年2月,林鑫又接到采自韩国的一份邀请函,邀请他和他的《同学》参加将于4月29日至5月7日举办的韩国第十一届全州国际电影节的“电影风景”单元,届时,来自世界各地的200多部优秀纪录片将参加展映。

不知道的人也许没有人会相信,在2003年拍《陈炉》以前,林鑫连摄像机也没摸过,也不是电影科班出身,在此之前,他是一位画家。

三里洞矿中七八级七班毕业照

在你生命里,什么时候会有什么东西到来,你无法预料,也无法拒绝

林鑫说,曾经不止一个人问过他:你一个画画的怎么突然就拍起纪录片了?他说,“我也没有办法。在你生命里,什么时候会有什么东西到来,你无法预料,也无法拒绝。”

就像一直以来他都不认为自己跟诗歌会有什么关系,但在2000年3月的时候,很突然地诗就来了,像是一个偶然,然后就停不下来。诗不停地从他脑子里冒出来,他只是将它记下来。那时,他觉得真正的诗歌不是写出来的,而是像井喷一样喷出来。整整半个多月,白天晚上不能停,人都累得不行了,它仍是不停不歇地冒出来,许多自己以为自己旱已忘记了的早年记亿全都被唤醒,那么清淅和深刻。

然后,又突然就完了。他说,“我从不认为自己是诗人,现在也不是。抄完就完了,再也没有了,可能永远都没有了。”

半个多月时间,他就这样写了170多首诗歌,后来,他从里面整理出119首,结集出版,诗集的名字叫《哦,父亲——黑色的记忆》。那既是一次诗歌的井喷,更是一次他成年后有意遮蔽的,关于父亲、关于三里洞矿区生活的早年记忆,对他猝不及防的集中造访与颠覆,自此,他知道父辈的历史以及三里洞矿区生活的记忆是深深烙在生命里的,是不可磨灭的,这也为他五年以后拍摄《三里洞》埋下了深深的伏笔。

和遭遇诗歌一样,拍《陈炉》也是一个偶然。在此之前他一直是一位画家,曾先后在陕西美术馆和中国美术馆举办过个人画展。

2003年,一次,原来教他画画的老师的儿子,陕西美术馆馆长陈玄先生,让他陪同去陈炉考察,想将陈炉陶瓷在陕西美术馆做一个窗口陈列和推介。

陈炉是一个有着很悠久历史的陶瓷古镇,因为地处西北,比较偏僻和落后,古风原貌保存得相当完好,当时他见到一些旧有的罐罐墙大多都在几百年以上。像这样的陶瓷古镇国内并不多,景德镇也没有,那些地方更多的是现代商业瓷都的气息。但是当时这里那些老罐罐墙正在拆掉(现在看到的一些罐罐墙,是后来又有人建议保护陶瓷古镇文化遗产时重新垒起来的)。他看到这种景象,就觉得一个那么好那么独特的古镇正在消失,很让人心痛。而自己作为一个很渺小的个体生命也无法阻挡,无法让它不消失,当时就只有一个很朴素的想法,想用影像将它记录下来,保存下来。同时,因为自己是一个画家,也想在艺术表现形式上做一些探索与实验。于是,就跟朋友借了设备,开始拍《陈炉》了。他说,在此之前,他连摄像机都没摸过。是一个艺术家的良知促使他不顾一切这么做的。

整部影片以一个360度的全景开场,紧接着是数十个陈炉人每人一句话的《自说》,用肖像特写的方式一气推出,展示了陈炉人眼中的陈炉兴衰和社会变迁。第二段《风骨》,试图记录传统陶瓷制作流程。严格按照生产程序,从备料、拉坯、刻花、烧窑、出窑等全过程,一一进行呈现。第三段《风情》则在陶瓷的历史残片和当下的荒芜景观中展开,再现了这一方水土一方人。那苍凉的秦腔在黄土高原上回荡,古镇随处可见的罐罐墙被夕阳镀上一层金色。他说,“现在看来,我当初拍片时,依然有着浓郁的艺术情结。追求影片的唯美效果,一开始便确定了要制作一部实验性的纪录片。将文献、实验、记录融为一体。那毕竟是步履蹒跚的第一步。”

这部影片在随后国内外纪录片影展中获得好评,为他之后的《三里洞》拍摄奠定了一定的基础。

但三里洞煤矿的工人,还有生命无着感

1957年7月1日正式投产的陕西省铜川市三里洞煤矿,设计年产量60万吨,是建国初期整个西北地区第一座现代化煤矿。1990年代初,矿区资源趋于枯竭,直至宣布破产。现在,那里到处横陈着大工业残骸的一片废墟。第一代矿工和他们的后代,在这废墟之上呼吸他们的命运和记忆,就像呼吸日渐稀薄的空气。一句被反复重复的“没有办法”,就像一句祷词。一个群体生命,以此承担了自己历经半个世纪而即将被遗忘的命运。

1955年12月,318位来自上海的热血青年,怀着支援大西北建设的希望和梦想,来到这座当时正在筹建的煤矿上,他们从此一呆便是-辈子。这便是林鑫的父亲朱永生和他的工友们。

2005年夏季,林鑫扛着摄像机来到这里。他寻找当年和父亲一起来到这里,如今已寥若晨星般活着并依然生活在这里的老工友们,拍下他们的生活,录下他们的记忆。

他原本计划可以找到20位以上健在的叔叔伯伯们,但他最终没有找到那么多,影片拍下来的仅有13位健在者和两位已故者。第一位已故者叫戚国其,是他们来到矿上所经历的第一次死亡事故,每一位被拍到的口述者,都从自己的记忆角度讲述了那起让他们震惊不已的事故和对死者的追忆。第二位已故者,是林鑫的父亲朱永生。一位会填词作曲的矿底瓦斯检验员。林鑫说他永远难忘父亲受伤住院时,躺在病床上那虚弱的微笑。父亲患食道癌去世时,林鑫还年轻,刚刚旅行结婚回来的他,接受不了父母亲相继去世的打击,但作为弟妹们的长兄,为了撑起这个家,他说,“不怕,有哥哥在。”他强迫自己坚强起来,多少年,用逃避和不回忆遮蔽对早年矿区生活的记忆,直至记忆以那样一种方式来造访他,直至他能够面对和讲述,他知道他的内心是真正的坚强起来了。

他说,“在人的记忆深处有很多很痛苦的东西,人刻意逃避,不愿记起,然而,就在你以为自己早已成功忘记的时候,那些其实只是潜伏在生命最深处的记忆,会在无法预料的某一时刻突然来找你。”

他花了整整两年多时间,拍摄制作成纪录片《三里洞》,就是要以此来怀念父亲,见证父辈,抵抗人对历史的淡忘。

这是一部几乎完全由口述构建的影片,与之匹配的大量矿区废墟的空镜,都是那个时代的写照。无论是选煤楼、井口、更衣箱、灯房,无一不透出昔日岁月的痕迹和矿工生命的气息。

他说,“作为一个矿工的儿子,我所能做的,就是将这些记录下来,以此来寄托对父亲及其一代人的纪念。”

他说,“大家以不同的方式谋生,都会有躯体的疲惫和心灵的挣扎,但三里洞煤矿的工人,还有生命无着感,下去可能就上不来了。”他们历经半个多世纪,不仅经历着生存的挣扎与无奈,更时时刻刻经受着生死的考验。

在影片中,一位开了大半辈子绞车的老矿工,说他对“嗵”的声音敏感到神经质,开绞车最怕蹴罐,一辈子里敢有一次,那就是十几、几十条人命哪,非死即伤,怎么敢呢。

林鑫说他至今不能面对《三里洞》,不能和人一起看片,每次看,他都忍不住泪流满面。因此,去年在成都和清华文津两地放映这部影片时,他都借口忙没有到场。他说:“我找了借口没有去。实际上,内心里没有说出的真实原因是,我不去,是因为我没有办法跟别人一起看我拍的片子。每一次看都失控,都落泪,就像一个伤口。对我父亲的伤亡,我没办法像他的老工友们谈到时那样淡定,也许是我还不到那个年龄吧。《三里洞》我不愿看,做完就完了,不愿再去面对它,太痛苦。”

做纪录片,是发自内心的良善和对生命的尊重

在问及他为什么要做纪录片,这么辛苦,又不可能以此谋生时,他说,“做纪录片,是发自内心的良善和对生命的尊重,再虚弱的生命也是有尊严的,看你怎么看待它。如果仅仅是为做一部片子去拍它,那太可怕了。”

在谈及生活和艺术之间难以调和的矛盾时,他说,“生活是把双刃剑。靠艺术谋生,要作妥协,我不愿意。选一份职业谋生,然后对自己愿意做的事情,对作品,就可以不向任何人低头,哪怕没有一个人认同,也可以坚持自己。”

谈到命运,谈到未来,他说:“对命运所给予的一切,我选择逆来顺受,就是无论多么痛苦和不堪,都将它承受下来。这种承受是需要勇气和信心的。在拍《三里洞》的时候,从父辈们身上,我发现承受也许更难。坦然面对命运,承受可能更重要吧。画画、拍片子,是我生活里很重要的不能或缺的一部分,不是艺术家的需要,而是生命本身的需要。我所作的这一切,我是最直接的一个受益者,它改变了我的生活,再也回不到从前了。现在,画画基本放下了。维持生存切去那么大一块以后,拍片子回来,已经累得不行了,再没有时间画画,就算有激情,也没有精力了。至少在拍片子的过程中,是不可能画了。如果生命里还有画,它必定还会回来,但不知道会是什么时候。”

生命它有一个自己的轨迹,你不知道你什么时候会做什么。

他说他还会继续拍纪录片的,在第六届中国纪录片交流周上,看到内藤雅行给《同学》撰写的那句评语,给了他启发,他决定将描写煤城铜川的矿工们及其后代生活的三部作品命名为《生存三部曲)。三部曲中目前已完成的《三里洞》和《同学》,都是群像式影片。是一群人,一个地域,一个时代的记录。第三部的主体素材也已拍摄完毕,即将进入后期制作。影片关注的依然是普通人的生命故事。另一部关于信仰的纪录片依然在持续地等待中。

关于信仰的主题,他也关注很早,在采访中,他讲到一个小插曲:还是在拍《同学》的中间,他做了一个短片,叫《乡村教堂的圣诞日》,40分钟左右,是有关信仰的一个题材。

他说,“很意外的一天,这个题材就闯进来了,是题材将你拖进去的,你根本无法预料和规划。生活的轨迹就是这样,无法规划与设计,只要在有限的时间里做自己该做的事情就可以了。”

“这个短片到现在我都不知道该怎么处理。做完以后刻了光盘,送给教堂作纪念,然后就搁起来了。”也许这正是他持续关注现代人精神信仰问题的一个契机和切入点。我们期待林鑫导演的新影片。

2010年5月

胡香更多作品

世说文丛总索引