地处胶州湾底部的这座孤岛,历史上曾称为莲花岛和阴岛,1960年代改名红岛。后因填海造田与大陆连为一体。这座博物馆是十年前由当地民营企业家租赁海滩筹资兴建的,占地面积二百多亩。仿古式庙堂建筑,错落有致的亭台楼榭和各种匾额碑刻,体现着村民近代渔盐耕读的文化特色。除了传说中的渔宗郎君爷和盐宗夙沙氏的故事之外,还建有佛、道、妈祖、仙女等多神崇拜的殿宇。另外还有韩家村私塾学堂以及类似家庙式的渔耕用具的展示,彰显着千百年来傍海而居的村民们的精神文化生活的侧影。进入这静谧的院落,会使人忘却闹市的喧嚣,回归古朴的渔耕生活之中。博物馆展出的数百件百年前民间生产生活的场景、用具和器皿,使参观者直观地看到沿海村民早期的生产和生活真实状况。这在同为东夷文化渊源的青岛市内各大展览馆中是难得一见的,许多早已在世间消失的器具的展现,可以猜想筹建者在搜集民间实物和积淀文化过程中所付出的艰辛,也彰显着博物馆设计规划时的独具匠心。

一、关于盐宗夙沙氏的传说

二十万年前,沂源洞人为追求新生活,顺河而下,傍水而居。他们舔食海盐,浑身毛发脱落,智齿替代獠牙,摆脱了茹毛饮血的蒙昧,走向人类文明,形成了夙沙氏部落。

部落首领夙沙氏,聪明能干,力大过人,善渔猎。一天,夙沙氏把海水放入鬲中准备煮鱼,当他点燃篝火时突然发现一只野猪从他面前飞奔而去,夙沙氏拔腿追去,等捉到野猪回到鬲前时海水已煮干,鬲底出现一层粉末,他蘸着粉末一尝,又咸又鲜,味道好极了。他顺手把烤猪肉也蘸着粉末吃,从未有过的爽口感觉让他无比兴奋。他把这一消息告诉族人,开始了煮海水为盐。夙沙氏首创华夏制盐先河,被尊为盐鼻祖,史称盐宗。

尚书《禹贡》记载,海滨广泻,厥田斥卤,厥贡盐絺,掌握着国家经济命脉,成就了齐桓公、管仲一代霸业。2008年中国十大考古发现之一的双城东周古盐业建址,即位于潍坊的寿光市,山东半岛沿海历史上的盐都地位,经数千年历史积淀而形成。

据有关典籍记载,禹贡盐赋,唯青州有之。今胶州以东的盐区,即古青州所管辖之地,傍海煮盐,盐业早兴,出产最著,故以盐为贡,独青州有之。

唐宋以前,海盐制造全处于煎。但煎盐耗柴量大,产少本重,极不经济。且柴山草荡经不断砍伐来源难以为继。元代开始兼用晒法,明清两代推行于鲁盐等区,但效果欠佳,煎仍多于晒。同时期胶澳一带亦是晒煎并举。胶澳盐场隶属石河,产盐行销东岸十八县。清康熙年间,废除官府发证盐商运销制度,民间制贩并无限制。石河场清朝时设置于鳌山卫,后迁至胶州城里,至道光年间(1821)复改晒为煎,光绪十九年(1893)即墨盐户发生晒煎纠纷,具状进京打官司,慈禧太后谕示:“准晒不准烧。”光绪二十三年(1897),德国占领胶澳,盐业停顿,直到1901年复业改煎为晒,从而结束了青岛地区煎盐的历史。

沿用数千年的海盐煎制法,大都采用“夙沙氏煮海为盐法”,但不是直接用海水煎制,而是刮土淋卤,取卤熬盐,用石莲子试浓度,然后存入井(坑)内,用时取出,倾入锅内,置锅于灶,燃薪煎制。海盐煎制方法和用具,历经元、明、清三朝代六百多年,并无显著差异,自清末以来,大都改为晒制法。

据史料记载,1908年阴岛(即红岛)肖家村民肖延藩从金口学来的晒盐之法,回村试办,卓有成效,从而带动周边盐业生产规模不断扩大,成为胶州湾开滩晒盐之始,至今也不过百年时光。

二、德占及日占时期的见证

1891年青岛建置,1897年德国租借胶澳并修建胶济铁路,其时盐业衰败正处于晒煎交替时期。1909年德政当局在阴岛设巡捕局“管理滩场,征收捐税”,1911年3月12日,德驻胶澳总督发布盐田规则,总督府辖采盐权,盐田每5000平米(即一副斗子,约合32.2亩),年采盐税华币4元,外运100斤纳税3分,可自由采盐运盐。到1912年,阴岛周围已有盐田900多副,约十万公亩,年产盐3.5万吨左右。除供界内民食外,大部分由中国盐商运销香港,小部分由德人运销朝鲜、澎湖等地。

第一次世界大战期间(1914-1918),日本向德国宣战,派兵取代德国侵占青岛,1914年11月16日,日本驻青岛守备军下令兼管青岛盐业,沿用德国旧制,制发盐田开采许可证,作为盐田地契。起初胶澳盐业停顿,1915年6月胶澳暴雨成灾,洪水间以海啸,900多副盐滩大都冲毁,1917年开始恢复生产,1918-1919两年日本国内盐荒,日本政府大力鼓动日商来青开筑盐田,日商唯利是图,粗制滥造,至1922年新辟盐滩1004副,加上我国私人盐滩增至1071副,共计2075副,年产盐10万吨左右。除少数内销外,90%以上的产量都由日商销到日本、朝鲜。

据史料记载,1918年一战结束,中国作为战胜国,按巴黎和会决议,日本应将侵占的德国在华利益归还中国。但日方一拖再拖,拒不交还。直到1922年2月华盛顿会议上,中日两国才签订《解决山东悬案关于备价赎回青岛盐田、工厂及供给日本盐斤条约》。规定日本应于1922年12月将胶州湾德国租借地交还中国。并规定自1923年起的15年内,中国每年向日本出口100万担—350万担食盐,到1923年12月北洋政府才从日方手中赎回胶州湾的盐滩及工厂。

据史料记载,日本第一次侵占青岛的八年多时间里,不仅大量掠夺青岛的盐资源,而且鼓动日商在胶州湾粗制滥造了一批盐田。当他们得知必须交还产权时,就拼命地抬高赎价,根据当时专家评估,胶州湾全部1500副盐斗子,连同19处制盐厂和“青盐输日专利权”,总价值充其量不超过300万元,而日商最初提出的报价是1亿元,其中荒唐地编造出数千万元的“预想利益”项目,甚至连他们自己的外交官都认为此类无中生有的天文数字索求无法向中方提出,并一再约束日商从实际出发,不可漫天要价。最后日方提出的正式报价为1700万元,在中方据理力争的反复讨价还价之后,日方又削去1000万元,日本政府的这一态度惹恼了日商,谩骂他们自己的外交官没有立场,侮辱了战胜国的尊严。最后的结果是以600万元成交。之后在中国政府盐田招标过程中,他们明知产权不准外商介入,于是又多方寻找华人代理人参与竞标,并且又多方无理取闹拒交保证金。两轮竞标之后,由天津久大公司范旭东、济南东纲公司张承勋和青岛商会会长丁敬臣三方合作的永裕盐业公司以300万元中标,按合同15年缴足。按当时的市价,约相当于4万两黄金的价格。

1923年9月5日,永裕公司与北洋政府盐务署签订合同获经营权。由于当时胶澳商会总会长隋石清等地方恶势力的搅扰和北洋政府从中作梗,直到1924年7月5日盐务署才将日本人经营的盐业资产移交永裕公司。两年多盐田无人管理,再加上日本人当初的粗制滥造和临走时的破坏,盐田荒废达46%。与此同时,当地民营盐田却增长了21%,到1937年底,官田750副,民田1290副,总体又恢复到之前的最高水平。但是这段时间盐政管理十分混乱,仍然沿用日制之旧,日占时期的制盐许可证延续使用到1931年4月,才由南京政府财政部下令作废。1932年,令滩主抵所在地验放处登记注册,确权发证。同时实施滩户连保制(一户犯法三户连保同罪)和食盐商贩注册,强化食盐产销管理。1922-1937年的16年当中,年产盐12万吨左右,高产的1935年达30万吨,低产的1923年只有1万吨。原盐主销日本朝鲜,少量销往香港和海参崴,内销扩大到鲁豫闽湘等地。

1938年日本二次占领青岛,成立了伪盐务局,实行民制官收,食盐统配,指定专卖。其间因日本忙于侵略战争,无暇顾及生产建设,永裕公司得以维持生产,沦陷期间巧遇气候适中,盐产略有增加,年均30万吨,仍然主销日本、朝鲜。

抗战胜利后,国民政府设胶澳盐务公署,管理原胶澳12个盐区中大沽河以东的8个盐区,共有盐田1630副,年产17万吨,河西四大产区放任自流。在那战乱年代,盐业实属掠夺性生产,财力物力极少投入,直到1949年前夕,这50万亩盐已破败不堪,生产奄奄一息。

四九年之后,设盐务局,统管三种经济成分的盐业实体,盐业生产开始恢复发展。一是建立国有经济,没收地主和外逃滩主的盐田;二是成立公私合营的永裕盐业公司;三是农村集体盐场。根据统一政策对盐业实行整顿改造。到1960年1月,合并为统一的国营工业,后整合为东风盐场并沿续至今,投入大量人力物力财力,形成现代化的盐业生产基地。

韩家村民俗博物馆的展品无疑展示了胶澳地区盐业的发展历史,但遗憾的是,到馆参观人数却不多,甚至远远不及距此地不远的“红岛方特梦幻王国”的吸引力。一个城市不能仅有娱乐,还要关注和思考,我们从哪里来,到何处去。

三、关于洪州城的传说

韩家村民俗博物馆除了向世人讲述百年盐业的历史之外,还向观众展示了不少近代渔民生活的真实写照,其中关于洪州城的传说引起了我浓厚的兴趣。

百年前,阴岛地区流传着一个传说:“洪水淹了沧州城立了洪州城,淹了洪州城,立了胶州城。”传说,古时胶州湾内阴岛东南方海中有一座洪州城。一天,西王母化身丑婆行乞于城中,临一户人家,中年妇女盘中盛有黑白二饼,吩咐丫头曰:“给黑饼,白饼给儿垫腚。”王母知此方人心诡诈坏到极处。又临一家,有寡母与儿在堂,儿十七八岁,名忠义。母怜婆老,引入堂中,梳洗更衣,供饭食,令儿拜为义母。王母心喜,“洪州城中还有可救之人。”临行前嘱忠义曰:“洪州府前石狮子腚红时,将有水淹洪州,你必勤视之。我予汝小筏,用时曰大就大,你母子可逃生,只可救众生灵,不可救人。”嘱罢即逝。忠义谨记在心中日日探望,遇义弟名无义者告知其事,其弟不信,遂于某夜将石狮腚染红待看究竟。忠义抵狮前探视发现狮腚已红,大惊,急返家中携母登舟,刹那间巨浪翻滚,洪州城沉入海底。母子二人顺水漂流,见无义在海中求救,忠义念旧情救之,共同漂往西岸,暂住东大山前海漄石洞内。忠义勤勉,以渔樵为业,无义终日游手好闲。一日兄弟二人去冒岛砍柴,见山顶有深洞,忽闻洞内有女子呼救,忠义取绳筐下洞救之。见有妙龄少女哭曰:“吾乃朝廷皇姑,被妖捉来,汝若救我出洞,愿以身相许,趁妖外出,宜快逃。”忠义喊无义将女子救出。无义见女子貌美欲霸之,忙将洞口堵死,携女还家告知兄溺水而亡,母悲痛欲绝。忠义摸黑前行,遇一石门,进入见石壁钉一小蛇。作人语曰:“吾乃龙王三太子,被妖捉来。若救我可共享人间荣华富贵。”忠义拔钉救之,小蛇立化巨龙,驮忠义飞出归家,见皇姑对母曰:“无义说谎,是他害死忠义哥。”说话间天上响起巨雷,将无义劈死,忠义与皇姑成亲,皇姑待母甚孝,后生三子,同登金榜,共享人间荣华富贵。此典就挂在展馆墙上,警示后人,弃恶扬善。

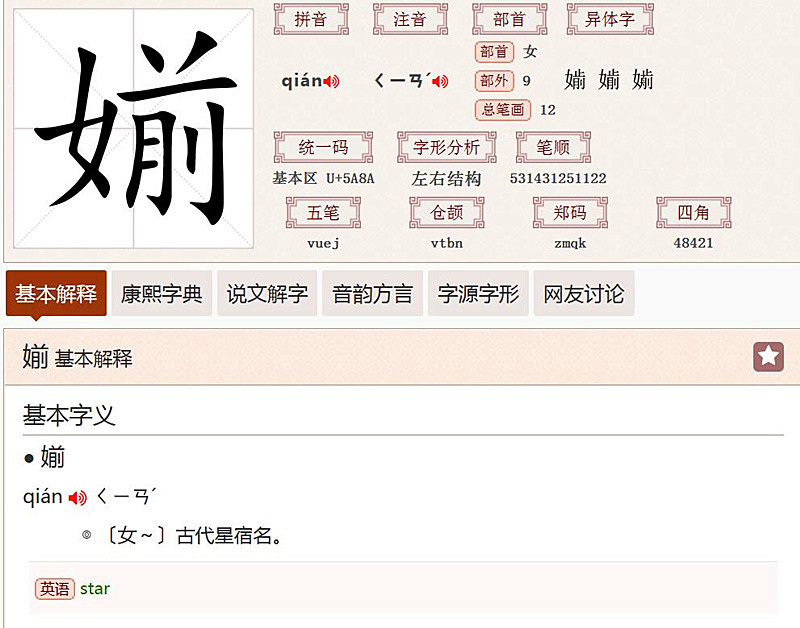

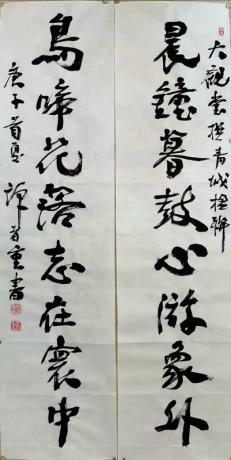

在实物展厅的最后部分,一个百年前的大匾上的四个字难住了所有观众——“媊晖永耀”,首字“媊”无人认得,更无人能解其义。带着疑问,回家查阅《汉典》(见下图),“媊”即上图匾中的那个字(字库无此字)的异体字。意为星宿,设在南斗星座,是二十八宿首星,是循天之旅的起点,“媊”位置在南斗,表示新年的第一天就开始打魔了。又说“媊”为太白金星(北斗)之妻,金星主管人间战争,“媊”主管人与病魔征战。以此意解释“媊晖永耀”乃健康长寿祝福之意。此解当否,请教有识之士。

老翁眼拙识浅,此文所引典籍大都摘自《青岛文史撷英》,不当之处请观者赐教,是为记。

2014年06月10日

吴胜泰更多作品

世说文丛总索引