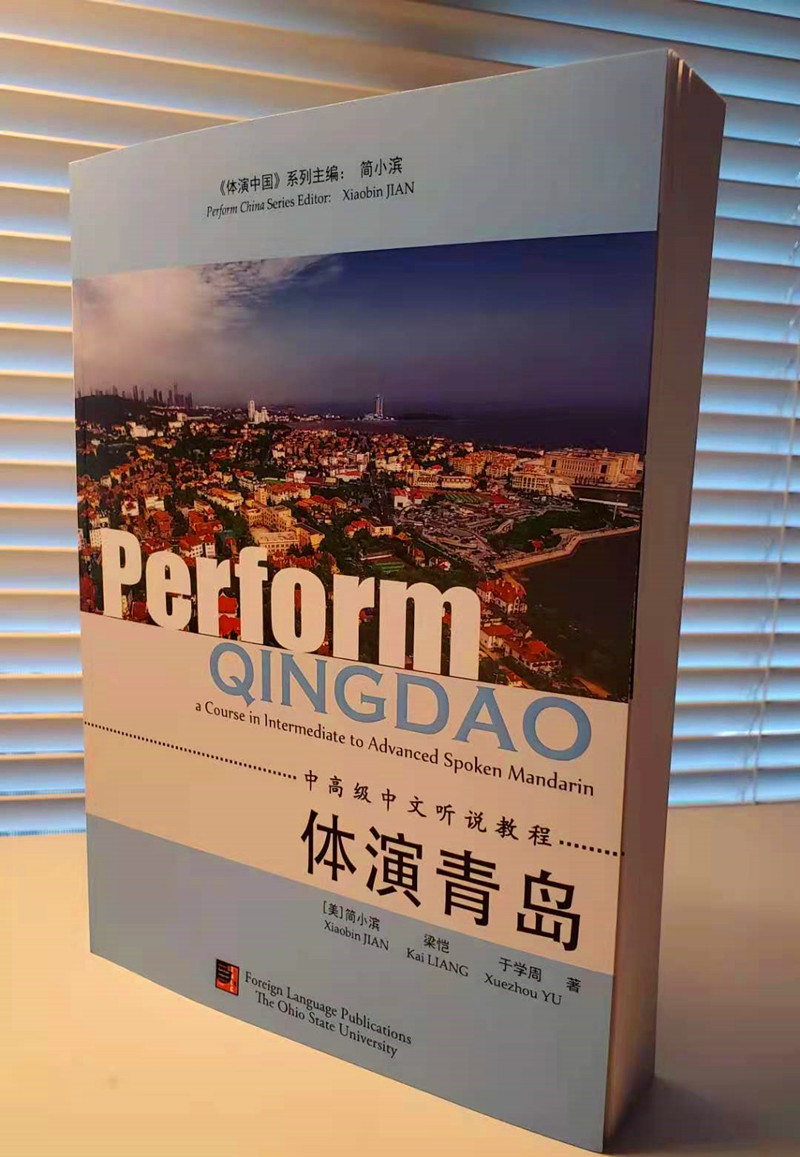

顷接美国俄亥俄州立大学教授简小滨先生邮件,他告诉我《体演青岛》一书在俄州大学出版社出版了,并发来书的照片,当看到我的名字赫然印在作者行列,顿时有些无功受禄的惭愧之感,因为对于这本书,我几乎没有什么贡献。

简教授在邮件中说道:“书已拿到,只是不知什么时候才有机会带给你?”一个大大问号,包含着几多无奈与期待。无奈的是,不能说见就见了,原因很多,因为远隔重洋,因为疫情,因为……还有原本计划的同步出版也成为泡影。期待的是,一切安稳后的再相见,叙友情,话人生。

简小滨教授早年毕业于暨南大学并留校任教,后去美国读书,博士毕业后先在美国知名的威廉玛丽学院教书,获得终身教职,后来又回到俄亥俄州立大学继续任教,现在是美国俄亥俄州立大学东亚语言文学系终身教授、博士生导师,美国教育部全美东亚语文资源中心副主任。我和他相识于1997年冬天,从那时起,几乎每年都有机会见面,后来他在青岛住了三四年,见面机会多了。2013年,他和吴伟克(Galal Walker)先生邀请我去俄亥俄州立大学做访问学者,在哥伦布我没少打扰他,他比我大十多岁,我一直从心底把他当成老师和兄长。

说到“体演”,不能不说到吴伟克先生(Galal Walker)。吴伟克毕业于康乃尔大学,获中国语言文学博士,在国际汉语教学界颇具威望,就是他创立了“体演文化教学法”,并在俄亥俄州立大学东亚语言文学系建立了美国迄今为止唯一的中文教学法博士点。“体演文化教学法”的核心,就是强调学生在学习中国语言时,一定要从语言和行动中了解中国文化、理解中国文化、走进中国文化。“发明”这一教学法,源于他自己学习汉语遇到的困惑,他说自己读大学时,费了很多时间和精力去学习,但是结果并不好,进步非常慢。除了认识一些汉字外,不知道怎样和中国人用汉语交流,不会用学到的汉语做事情。他认为出现这样的现象,主要是教学理论脱离实际,不重视口语和实践,过分强调认字写字和语法知识。基于此,吴伟克在自己的教学实践中大胆探索,发明了“体演文化教学法”。

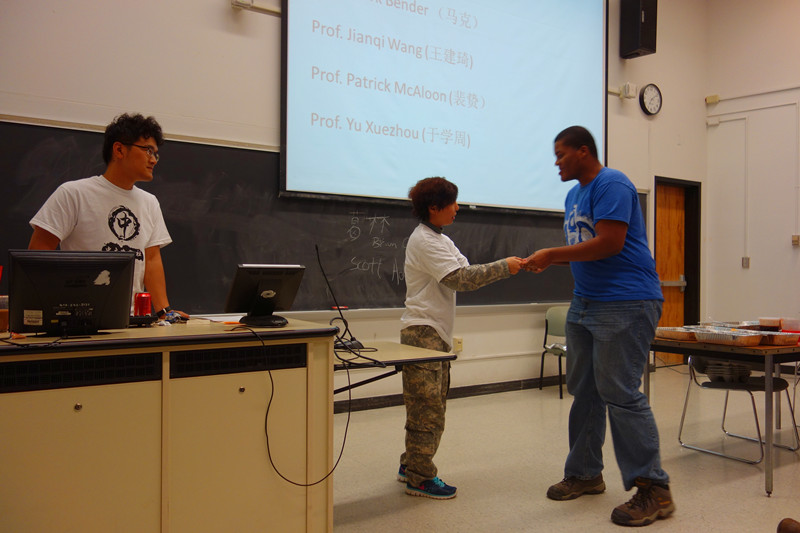

吴伟克先生崇尚王阳明的“知行合一”。“体演文化教学法”体现着“知行合一”的思想。“体”即身体力行,“体验”;“演”即“演示”“表演”。“文化”是“正在发生”的文化而不是“应该如何”到文化。把“体演文化”作为一种方法,有着深刻的文化、哲学、教育、语言和认知科学方面的思考,吴伟克和简小滨有多部学术专著著述论及。我作为访问学者在俄州大学东亚语系配合当地的“中国通”裴挚(Patrick McAloon)老师给研究生上过“中美文化比较”课,每次上课前,裴挚都会和我设计让学生能够用中文“体演”的情景。上课时,我们在课堂布置一个充满中国文化元素的场景。学生融入这种场景,将他们理解的东西表演出来,然后由老师指导点评,学生再做讨论、修正和改进。这样“知行合一、言行并举”的教学方法颠覆了我对上课的理解。

话题扯远了,还是回到《体演青岛》。俄州大学东亚语言系和青岛颇有渊源,早在上个世纪末,每年夏天,他们的学生都会到青岛与海大学生共同学习,我在电视台国际部曾和同事拍过这个题材的纪录片,简教授是项目负责人,这部书就是在语言教学的过程中积累的成果。

在本书的前言中,简教授用了不小的篇幅写到《体演青岛》之目标:

《体演青岛》旨在引导学习者在青岛学习和生活期间更融洽地与中国人交流和沟通。作为一套中高级口语课的核心教材,《体演青岛》采用一系列与青岛当地文化紧密相连的“场景体演”为主要学习内容和方法,与当地社区与当地文化紧密相连这一点使本套教材与汉语学习领域中的大多数教材有所不同。“体演”是本套教材的核心理念。所谓“体演”,指的是让学习者操练和表演一些精心设计的场景,这些场景必须是在某个特定的场合(时间)和地点展开,人物的角色和关系明确,并且是以沟通和交流的形式呈现的具有前因后果的事件。通过有效地学习这些反复斟酌而成的剧本并且表演场景,我们期望学生可以有这些收获:

1.成为一位“青岛通”。所谓“青岛通”,并不仅仅指学生对青岛了解多少,而是指他们能在当地文化中高效并得体地完成一系列任务。我们鼓励学生融入当地文化,与当地人有尽可能多的交流,所以学生在本套教材中学到的知识最终是为用于课外实践做准备的。我们要求学生及时并反复地使用教材中学到的词汇和表达与当地人进行得体地交流,从而建立起被接受、并深入学习的渠道。

2.具有实际应变的交际能力。《体演青岛》中选定的场景是学习者在中国其他城市都会遇到的,通过使用本套教材学生不仅仅是在青岛可以完成那些任务,而是可以把所学的知识运用到今后在中国的生活中。教材的设计对于培养学生的应变能力有所考量,对话的剧本以及呈现方式有助于学生分析掌握场景中的每个部分,并将所学到的知识应用到相似的场景中去。教材中“举一反三”和“知其所以然”部分引导学生关注与场景紧密相关的微言妙语,通过这样的训练来培养学生时时用心观察情景的学习习惯。

3.成为自主自觉的学习者。《体演青岛》针对的使用者有不同的学习背景和汉语水平,我们鼓励学习者在使用教材的过程中根据自己的汉语水平决定学习的重点。依循教材中建议的学习步骤,学生可以逐渐培养起读场景对话剧本的能力并善于利用与当地人交际的机会。对于大多数学生,我们引导他们关注作为外国人如何在中国文化中恰当地表达自己的看法和意图。而对于汉语水平比较高的学生,也可以让他们关注教材中中国人的角色,学习中国人的一些语言技巧。同时,通过讲述对话及场景的内容,学生的叙述能力将得到一定的锻炼和提高。

几年前在贵阳的一间茶室,简教授和我聊起他对于语言学习的深度思考,他根据自己多年的教学经验,结合自己的生活经历,提出一个“第三空间”的概念,他认为学习一门外语必然产生“第三空间”,即“只是存在这是一个单向被动产生的第三空间,还是一个双向共建的第三空间”的问题,而后者是我们应该追求的理想。从“体演对方文化”到“共建跨文化第三空间”,这是简教授对“体演文化教学法”的升华。疫情前,简教授每年多次往返于中美两国,在中国很多大学做着“跨文化交际”的宣教普及工作,每次演讲,他都会用深入浅出的语言,以中国文化的achievement culture(成就文化)、information culture(信息文化)、behavior culture(行为文化)为切入点,对比分析中美文化观念、行为方式的差异。并通过“体”与“演”的方式,现场演示中美文化的同与异。他强调“当两种文化相互碰撞,一定出现冲突—协商—合作三个阶段”,他从“人类发展的大趋势是合作”的角度论证上述观点。结合当下的种种情景,简教授的这一思考显得弥足珍贵。他坚持尝试通过体演文化让学习者与学习对象产生共同经验,认为让二者共享第三空间是一种理想的状态。他努力使“体演文化教学法”能成为美国学生学习中文的方法,也希望有更多的机会让中国的同行和学生学习了解“跨文化交际”课程。

《体演青岛》的另一作者梁恺,目前是俄亥俄州立大学东亚语言文学系的博士候选人,专业方向是汉语教学法。他生于青岛,在青学习生活工作三十载,熟谙中国文史哲等领域,写过诗并入选诗集,文采飞扬,博览群书,见识深刻,学问扎实。近十几年一直在中美两国从事语言、文学和文化研究及教学工作,并在教学法和文学方面屡有著述。他对中国历史文化及青岛的深刻了解,也对本书的编写起到了重要作用。

《体演青岛》是“体演”丛书的一部,在此之前已经有《体演苏州》和《体演广州》,那两部书已经成为学习汉语重要的学习和辅导读物,由此苏州和广州两个城市的点点滴滴也已成为不少美国读者的心心念念。愿这部《体演青岛》也会成为一部学习汉语的优秀读物,以书为桥,让青岛这座城市走进越来越多美国年轻人的视野。

于学周更多作品

世说文丛总索引