我时常想起观象山。

早先家住在上海路,离观象山很近,几分钟就能走到。我最初工作所在的学校也离观象山不远,只有不到五分钟的路程。从小长到大,我对这山是太熟悉了,这里贮存了我太多的记忆。

小时候,春天来这里摘槐花,夏天到山上捏蜻蜓,雨后在松下找蘑菇,平日还经常来挖黄泥回家拌煤烧火……这山,就是我的乐园。几十年过去了,我的住所和工作地点都已远离观象山,许多往事已化为朦胧的记忆,不用说了。只是上世纪六十年代初,我在新华中学任教时,每每登山看落日的情景总是难以忘怀,以至对我终生都有影响。

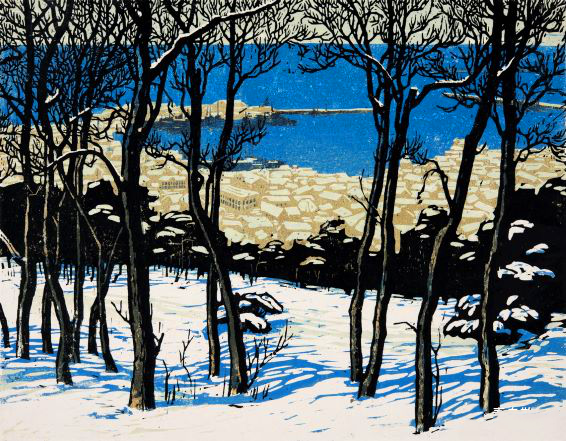

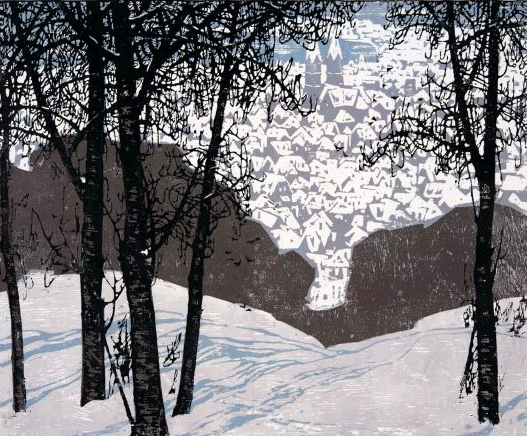

岛城雪晴(套色木刻) 1974年

我高中一毕业,不到十八岁就到民办新华中学工作了。

学校在热河路上,出校门左拐不到百米就是胶东路、江苏路、观象二路、胶州路、上海路、热河路六条马路的交叉口。路过红砖砌成的,有着高高的方形钟楼的圣保罗大教堂,再沿观象二路上行不到两分钟,就到了观象山脚下。

从观象二路开始,山前只有一条窄窄的马路,可以开汽车由东边绕到山顶早年德国建的像古堡一样的观象台石楼。当时的观象台是军事禁区,是海军用于军事气象的基地。进山的路前立着用中、英、日三国文字书写的禁行标志,我清楚地记得,日文是“立入禁止”的字样。有这种牌子立着,百姓不得近前,所以上山等于是没有路的。

四十多年前的观象山可不是现在这种样子,山上完全是原始风貌。满山是树,大多是槐树和松树。槐树大小不一,或疏或密,无规则地杂乱生长着,好像是原先野生的,从来都没人管过。没有槐树的地方一律是松树,像是五十年代补种的,尚未长大,一丛一丛的,横枝都能触地。那年代,城市人少,也没有上山晨练的风气,人连饭都吃不饱,面黄肌瘦的,谁还有力气上山锻炼身体。所以,虽然山位于市中心,却很少有人上去,况且又没有路,也不好上。山上人影罕见,十分寂静,寂静得有点荒凉。

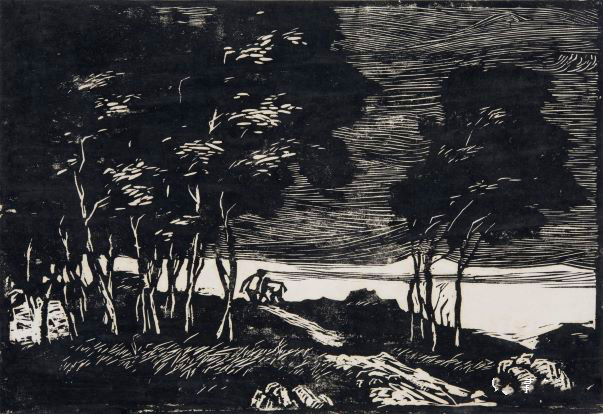

风雨欲来(黑白木刻) 1964年

一九六四年,二十岁,我开始教语文课和美术课,并担任初中一年级的班主任。终于结束了两年来的勤杂工工作,可以正常上下班了。我住校,下班后到回家吃晚饭前,有一段空闲时间,这段时间去哪里?那时候没有地方可去,只有去观象山,而且我是那么惦记着、那么愿意去观象山。

从东面上山,先爬一个小坡,穿过矮松林,再下到沟底——那是淌洪水的谷地,还有一个很神秘的山洞。然后再攀过槐树林,登上一段陡坡绕行一百多米就到了另一个山头的西面。这个山顶与东边的山头相连,也是不能上去的,那上面有一座圆顶的天文观测台,也是当年德国人建造的,常人不得近前。但山顶稍下一点,有一座水泥柱处,却可以停留。

四方形的水泥柱细细的,高约四米,像古埃及的方尖碑。不知什么年代修建的,但已破损,露着带锈的钢筋。水泥底座也被雨水冲刷得裸露着石块,一派沧桑的气象。当时好像听说,这方柱是作日晷用的。日晷是古代的天文计时设施,现代天文学已不使用,可能这座日晷只是个天文台的象征物吧。其实,后来才知道,这是上世纪二十年代观象台代表中国,参加万国经度测量留下的纪念碑。怪不得多年来,我怎么看它都像一座纪念碑呢。

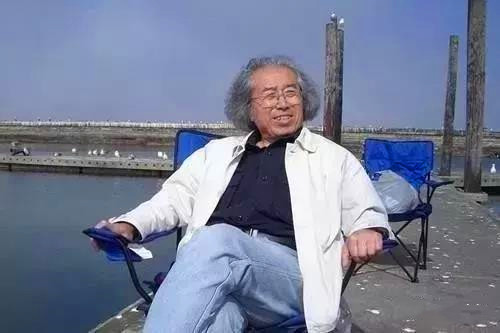

张白波观象山留影 (1964年)

每次上山,我必到这破败的纪念碑处停留。

站在碑座上,向西面山下望去,近前是一片槐树林,越过树梢,是山下一片红瓦顶,再望过去,就是胶州湾小港了。那时候,城市没有高楼,纵目望去,无遮无拦,小港停泊的船只历历在目,胶州湾里锚地的大船也清晰可数,甚至大风起时海上卷起的白浪都能看见。站在山上,视平线把海面高高抬起,好像海湾就在近前,天、海、房子、树尽收眼底,一幅绝美的风景画。

我总是倚着碑柱,静静地等待日落。

上山时,天还大亮着。慢慢地,太阳西移,由耀眼到变白、变橙黄、变橙红。当夕阳还未到天边时,海天相接处早已升起一道灰蓝色的暮霭。落日像一只红盘子一样,慢慢浸入暮霭,最后,一下子沉入,消失了。这时,原来映着金光的海面骤然变暗,呈深深的普鲁士蓝色,而此刻天空却依然明亮着,只是已经彩霞满天,棉絮般的云层底下染着一片轻柔的玫瑰红。周围暗下来了,天边落日撒下的余辉已由柠檬黄色变为一道血色的光带。它告诉我,太阳已到地球那边,离我远去了。市区的灯已开始零零星星地闪亮,夜色就要降临了。

每当倚着碑柱等待日落,我会有足够的时间冥想和思索。

张白波观象山留影 (1964年)

那是个多么特殊的年代。平静而又多事,贫困而又知足,惊恐陪伴着怯懦,愚昧支撑着谎言,顺从掩盖着屈辱,“阶级斗争”和一个个的“运动”几乎把每个人都变成神经质的顺民……那年代,国人的处境和心情,不仅现代的年轻人绝对想象不出,就是像我这样切身经历过一切的过来人,现在要想说清楚都很困难。那时的社会环境,政治气氛,是那样的闭塞和压抑,除了集体无意识的一个虚拟的伟大理想,以及一个永远正确的、伟大领袖思想外,几乎不允许有任何个人的独立意识和思想空间。特别对所谓家庭出身不好的人来说,不仅不能享有正常的社会地位和平等的人格,而且几乎随时都有大祸临头的可能。当时我感觉自己就像一只小船,漂浮在浓雾弥漫的大海上,没有目标,没有方向,无所作为,不知道哪儿是岸,不知道自己的归宿,而且不知道什么时候就会浪起船翻,沉入海底。年轻人,一个读过许多国内外文学名著的年轻人,一个热爱艺术追求美好的年轻人,一个因家庭困窘早早踏入社会挣钱养家的年轻人,一个性格敏感内向而且早熟的年轻人,这个时候能想些什么、能作些什么呢!他内心骚动,不甘安于现状,却又完全无能为力;他感情丰富心绪万千,却又无处寄托无处宣泄。孤独、抑郁、多愁、伤感,没有人可以倾诉交流。怎么办?到山上去,到观象山上去吧!那里没有人,没有社会,那里只有风景,只有充满野味的美丽的风景,还有夕阳,灿烂而温暖的夕阳。

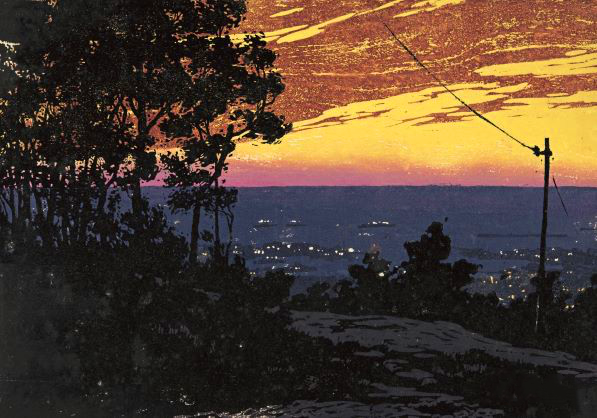

海湾暮色(套色木刻)1969年

夕阳悬在天边,景色瑰丽而生动。我有足够的空间放飞想象。

我想自己。自己和自己对话,给自己编造了无穷无尽的故事,哀伤自己,快乐自己,让自己飘荡在这美丽的风景中,让自己沉浸在白日的梦幻里。我想周围。给周围的人和事作出种种假设和判断,吸取教训,警戒自己,企图让自己更成熟,更能在现实中把握好自己。我想国家大事。“处江湖之远,则忧其君”“念天地之悠悠,独怆然而涕下”,常以小人物的身份妄作“杞人忧天”的思虑,任一腔青年热血在胸中无声奔流。

我想艺术,想我自己的水彩画和版画。我想着我所知道的大画家们,崇拜他们的人格,向往他们的艺术人生。我有时回味文学名著、中外电影,回味那一次次震撼灵魂的感动;有时浮想联翩,联想戏剧、诗歌、音乐……让自己陶醉在艺术的思考和美的幻觉中。现实越是压抑、乏味,内心越是向往艺术、向往美。在这里,置身于日复一日的壮美而绚烂的日落场景,一个年青艺术学子的心,怎么能不骚动,怎么能不漫天飞扬!

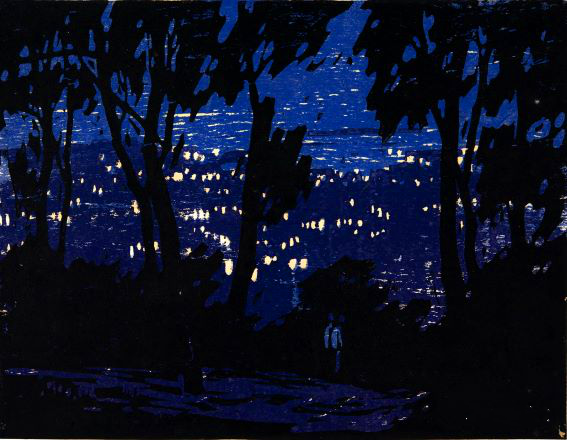

海城夜色(套色木刻) 1968年

我想大自然,想各种美丽的风景;我想外地,向往那未曾去过的地方;我想国外,揣测那些与我终生无缘的遥远世界;我想宇宙,感叹自己的渺小和无奈。我胡思乱想,信马由缰,不受任何管束;而有时又什么都不想,任脑子一片空白,呆呆地站在那里,让灵魂随风飘荡。只有在这山上,我才感到无限的心灵自由。更何况,俯视着这样的景色畅想,心际总是漫漶着一种伤感的诗情,自己陶醉着自己,自己温存着自己,所以从来不感到枯寂。

夕阳正在下沉,天色慢慢变化,还有时间欣赏和寄情。

居高临下,眼前的风景是那么好看,百看不厌。槐树发芽了,开花了,刚刚浓荫一片,转眼又落木萧萧了。远处的房子错落着,都是那么熟悉的街区。而晚霞或有或无、或浓或淡,每天一个样,总是从来都不会重复的。这里永远是一幅不必构图剪裁就非常完美的风景画。

雪晴观象山(套色木刻) 1967年

每当我站到这里,无论当天曾是何等心绪,一看到这熟悉的景致,心情马上就会变得轻松了。我感觉好像回到了一处自己的私密领地,见到了最亲近的朋友。遥望着眼前西沉的落日、摇摆的树林、平静的海湾,我什么话也不说,但内心却在向它们倾诉,与它们默默地交流。我把心中的一切都消溶化解在这景色里,而那辉煌温暖的夕阳和弥漫的暮色则抚摸着我的心灵,给我无限慰藉。我一个人长时间地站在这里,一点也不孤独,一点也不寂寞,反而感到一种说不出的充实和满足。在那个贫乏和枯燥的年代,我庆幸有这么一块净土,一块心灵的安栖地。在这里,没有争斗,没有陷阱,没有偷窥,我无须担心什么,害怕什么,没有谁能妨碍我去自由自在地遐想。我让心绪随着日落,随着云起,随着天色的变化慢慢流淌,享受着这一段美丽的生命时光。我在这里消磨着,什么事都不作,一点也不觉得浪费时间,从来也不后悔。

夕阳西下,一天在最后的辉煌中结束了。

当我看到那红红的圆盘似的太阳沉没在苍茫的天际,常有一种黯然、怅然的感觉。光明消失了,美丽消失了,辉煌只能留存在记忆中。

岛城大雪(套色木刻)1978年

观象山那残破的碑柱是给地球经度定位的纪念,但它竟也暗喻着我的人生定位。观象山不仅给了我一方精神世界的净土,安抚着我,纵容着我,让我度过年轻时的一段骚动的时期。同时,观象山的落日还滋润了我的审美心态,酿就了影响我一生的审美情结——凄美情结。凄美,不是眼睛看到的表象之美;凄美,是透到人的心底深处的,能让心灵为之颤抖的那种美,是最具人性的至美。以后几十年,我在版画创作中,无论是在潜意识里,还是在作品的表现上,总是徘徊着这个情结,画面上总是流露着凄美的情调。这是不自觉的,是人生的阅历积淀成的。直到今天,我仍然喜欢凄美,迷恋凄美。尽管在有些创作里我力图表现壮美,比如近期在第十届全国美展获奖的作品《须晴日》,就是表现北国雪晴壮美的,但那一望无际的殷红的群山浸透着悲壮气氛,依然有凄美的影子。我认为,凄美是一种境界,不仅是艺术境界,也是一种人生境界。因为我知道,我的凄美境界是那夕阳,是年轻时那观象山上灿然而又寂然的夕阳给予我的,并且将它深深浸融到我骨子里的!

大约有两三年罢,只要不是阴天下雨或有事情,我就上山陪伴落日。哦,是让落日陪伴我。后来那十年当中,就偶尔上山了。我前后以那景色为题材刻过六幅版画。第一幅是黑白木刻,画面是秋天的槐树林,天上有浓云,一派风雨将至的气氛。第二幅是套色木刻,表现的完全是日落时的瑰丽景象。由于画面太写实了,很像舞台布景,我不喜欢,只印了两张。第三幅是华灯初上的夜景。第四、五、六幅都是夕阳下的雪景,带有俄罗斯版画风味,很好看,我一直很喜欢。

2006年10月

张白波更多作品

世说文丛总索引