前些日子,在一个学校的宣传橱窗上看到,篆刻与书法、国画、京剧等列在一起,作为中国文化的代表进行宣传。足见其地位之高。

中学时,出于个人爱好及对汉字四体的接触,曾操刀在滑石、木头、骨头、牛角以及橡皮、地瓜干上,乱七八糟地刻过一气。没有老师,不成章法,连刻刀也是用一些废旧锉刀磨制的。虽先后给自己和同学刻过一些“章”,但现在想想,当时所谓篆刻,也不过是初习小篆,在印章上刻些曲里弯拐而已,真是“幼稚可笑”!

工作后,家庭,事业忙得一塌糊涂,篆刻也就扔到爪哇国里去了。不过我对篆刻的喜好没有丢,有时也在参观书法展览或阅读书法作品时,对篆刻留意欣赏一下。什么笔法、章法、刀法,也多少了解一点。至于秦汉印谱、西泠印社等也偶有涉猎。可能是耳濡目染吧,对青岛老一辈篆刻家也略有所闻。像苏白、张叔愚、王梦凡、蔡省庐等人的作品看过一些,不过,后来出名不出名的篆刻家就太多了,自己也就不甚了解了。

成家后,毛笔刻刀马放南山,刀枪入库,连自己收藏、刻制的几枚印章也不知踪影。由于不动笔墨,对自己的篆刻名章也不在意。偶有朋友刻印相赠,也藏之书橱,尘封酣睡。

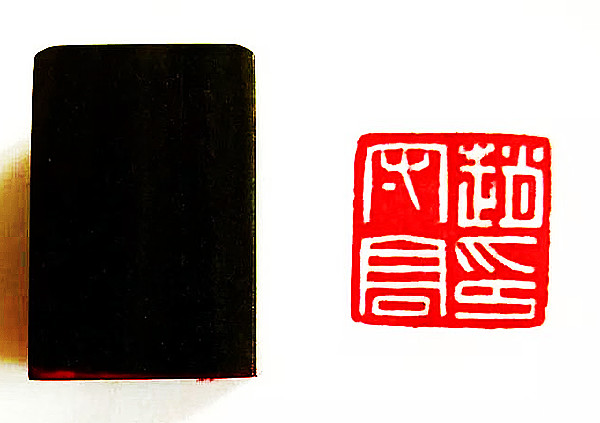

最近得知高中老同学专攻欧楷和篆刻,且很有成就。于是平日交往中,就多了一项内容,那就是篆刻。作为外行的爱好者,也时时与之切磋一些作品,更蒙同学赏赐,为我刻制一人名章:“赵守高印”。事情凑巧,我的一个搞篆刻的朋友,近日也赠我人名章一枚。同是白文,汉印形式。然笔法不同,风格迥异。对这两枚印章,我十分珍爱,十分感谢。

收到同学、朋友的印章,我与老师进行了交流,对印章的构思、风格、特点,做了探讨。对我来说,这是一次极好的学习机会。现将交流谈话,记录如下。

第一枚由同学潘先生所刻。我们微信聊天交流如下:

赵:首先感谢你的篆刻。你让我谈此章的门道。给我出了个大难题。我思考了好长时间,我觉得,这期间你发了三张图片,看来,最后一张是定稿了。

一开始我看第二稿,我觉得是小篆,比较规矩的阴文小篆。笔画适中(不是那种粗笔满白的),在规矩中,又流露出生动的书法的刀锋,风格有点像你的欧体。比如那“守”“印”两字。

我很喜欢你刻的“高”字。我以前也学刻过,但都没处理好。你将中间“口”的两竖与下面的两竖等宽。很棒。效果也很好。第三稿,你进行了破边处理,增加古朴,苍劲的艺术色彩。从此点看,这是一枚艺术用章了。

不过,我对“守”字的处理还是不太明白。你说的“守”字上的“爪”字处理的思路我想到过。只是守字大胆留红,太大了,我不敢想了。

“赵”字的写法,“肖”字的两横变一竖,除了为全章六竖需要,有先例吗?

最后,谢谢老同学的苦心构思。谢谢老同学的友情。最近有一盆友也准备为我治印。到时候看看他是如何构思的。

潘先生:这枚印章,在章法构思上:

1.赵,竖向6画。对角的“高”,横向6画。分朱布白,不留空隙。

2.为避免整个印章呆板,“守”字的字法,采用了大胆留红的字法。

3.依照对角对称的法则,“印”字的“爪”字头,也做了留红处理。

4.印字的下半截,反写!这个做法古印有之。

5.残缺处理:四角显日久天长自然磕碰状。

6.“高”字的平行画太多,为避免呆板,我“制造矛盾,解决矛盾”,将局部打残。

7.“赵”字里的肖,下半截的“月”是躺下了,横“月”。

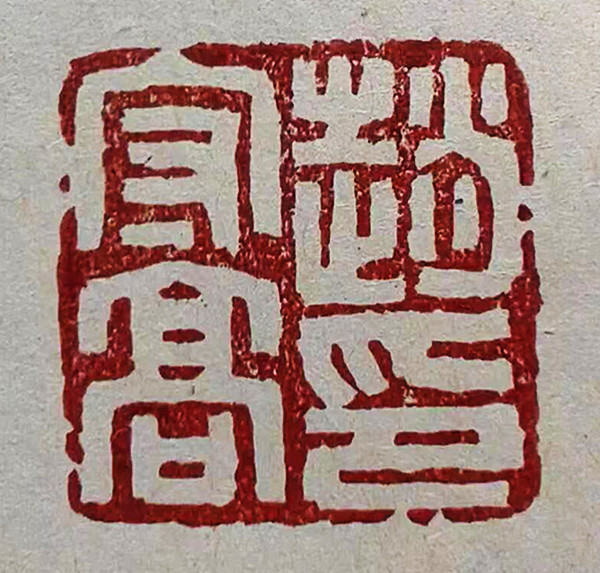

另一枚我的人名章是朋友石先生所刻。由于经常见面,微信里交流不多。虽寥寥数语,但基本道出了他的风格。

赵:先生微信发来的印章看到了。谢谢,辛苦了。

你让我评论,就是班门弄斧。

我以前也曾试刻过此种字体,别人也曾给我刻过类似的印章。我的感觉是:汉印风格。阴文,小篆。粗体(或肥体)均衡,沉稳,苍劲。破边,“高”的上横下垂,以补留红太多,力求协调均衡。

“赵”字右上角的“月”字竖断开,也是月字横写。

“赵、印”二字均分,而“守、高”两字不均分,是为解决“守”字留红问题。

不懂瞎说,请指教。可否谈你的构思?

娄先生:你的点评很到位,基本符合我的思路。只是我对角设计突出,印面饱满而不失劲健,以汉印为基调。……剩下的由赵老师来斧正吧!

2016.7.20

赵守高更多作品

世说文丛总索引