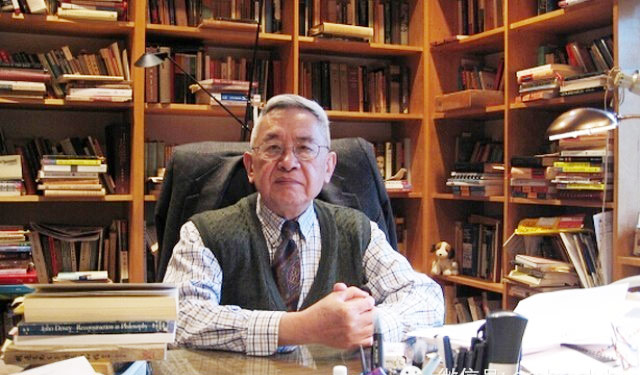

著名小说家尤凤伟仙逝,人们沉浸在巨大的悲痛中,普通读者与各界文人,纷纷通过现代媒体网络微信表达自己的哀思与纪念。可以看出,尤凤伟小说有着广泛的读者市场,给人们留下了深刻的阅读印象。这是作家最希望看到的作品效果。这个作品效果足以慰藉驾鹤西去的尤凤伟先生:来路无憾!

有一则文字称誉尤凤伟小说,是“实践中国千古箴言‘文以载道’的优秀作品。为当代作家提供了足以效法的成功典范”。

但是,这位读者断言尤凤伟小说“文以载道”,是很不恰当的。尤凤伟若在天有灵,不可能接受自己小说是“文以载道”这个评价的。不仅尤凤伟小说没有“文以载道”,尤凤伟生前多次谈小说创作,也从未讲过文学创作要“文以载道”这样的话。实际上,他本人始终如一地反对文学创作要“文以载道”。

尤凤伟生前为什么反对“文以载道”呢?这要从什么是“文以载道”谈起。

“文以载道”语出北宋周敦颐《通书·文辞》:“文所以载道也”。周敦颐认为,文章是用来说明“道”的,文学是为“道”服务的。这个“道”就是“仁义礼智信忠孝”。

周敦颐这个说法,是秦汉以降历代王朝推行文化意识形态化,推行“大一统”国策的基本内容之一;是历代文人写文章、搞创作都遵循的原则与要求;是中国文人皆知的常识。所以历代文人的“舞文弄墨”,都在“文以载道”中说不上是创作,他们的文章都是对“仁义礼智信忠孝”这个“道”不同形式的说明文。有创见的作品极其罕见。

今人都知道,写文章是为了表达自己的思想看法。这个“自己的思想看法”意味着与众不同,意味着以前没有人这样讲过。但是在“文以载道”的要求中,文章成了宣传、阐释、弘扬“仁义礼智信忠孝”的说明文,这样的文章怎么可能是创作呢?所以中国古典文章,鲜有思想、鲜有自己的独立看法、鲜有经得住时间检验的说法。所以古典文章虽然浩如烟海,却找不出几篇含有思想意识的文章来。车载斗量的古典文章仿佛不是为了发现真理、表达真理似的,仅是“道”的说明文而已。

由于这个“道”与人类现代文明相去甚远,所以“文以载道”的四书五经及各种古代书受到五四新文化运动的批判。五四那代先贤旗帜鲜明地反对青少年学习古代的书。鲁迅甚至认为这些古代书“满本都是写着两个字‘吃人’!”

所以新文化运动的重大成果之一是,在教育中,在写作与文学创作中,废除了“文以载道”的创作理念。

近百年来,中国人的观念进步也体现在废除“文以载道”上。连中学生都知道,文学创作是表达作者审美思想的;是作者通过创作的文学作品,为读者提供审美欣赏与精神享受。文学创作不承担、也不应该承担政治说教与道德教化的任务。搞文学创作不应该有“文以载道”的想法,更不应该把文学作品看成是“文以载道”的工具,这已经是文学界的基本常识。

中国古典文学之所以乏善可陈,与中国历代文人坚持“文以载道”的创作理念直接相关。

现代美学家、翻译家、文艺理论家朱光潜是学贯中西的大学者,他深谙中国文学与西方文学的差异。所以他说“中国文学能拿出手去与人家试比高低的,只有古典诗词。其他的都羞于示人。”不难想象,在一个把“文以载道”视为文学创作圭臬与文学创作宗旨的民族里,文学创作都是“主题先行”,所有的文学手法都为“道”服务了,怎么可能创作出真正的文学来呢?文学成了服务工具,哪来的文学?

那位称誉尤凤伟小说“文以载道”的读者有所不知:“文以载道”的“道”就是刚才谈到的“仁义礼智信忠孝”。这套价值观的出发点与立场,是以维护君权统治、维护有利于君权统治的社会秩序为宗旨的——这个结论不是我作出的,是五四那代先贤对中国、对历史作出的重大思想贡献。这个结论是中国百年来之所以能有一定的进步与发展之最重要的思想前提!如果说,中国现代文学有限地挽回了中国文学“羞于示人”的尴尬局面;那么现代文学是在作家摒弃了“文以载道”后,才迎来了民国年间中国文学繁花似锦的春天。

1940年代后期兴起的“文学为政治服务”的说法,不过是“文以载道”的现代版。这些人不知道:文学不是政治工具,不是道德说教,文学就是文学,是用文字创作的审美意义上的艺术品。

所以说,“文以载道”是文学创作的思想束缚与精神藩篱。“文以载道”有悖于文学作品是提供审美欣赏与精神享受这个文学创作的根本宗旨,违背了文学创作的基本规律。

如果说尤凤伟的小说是青岛文学的标杆;是当代中国文学的重镇;是当代中国中短篇小说最优秀的代表。那么,尤凤伟取得的文学成就,恰恰是在与“文以载道”背道而驰中实现的。

如果非要概括尤凤伟文学作品承载了什么,我们会毫不犹豫地指出:“尤凤伟小说承载了自己的良知与人间情怀!”良知人人都有。但有良知的作家并不多。有人间情怀的作家就更少了。这是一个让人失望、却不得不承认的现实。认识到这一点,尤凤伟去世引发的文坛震撼与读者的普遍悲痛,都是“情有可原”了。

但是,不是所有的读者都能读出尤凤伟小说独具风格的价值,例如上述那位读者用“文以载道”称颂尤凤伟的文学成就,显然是错误的。也不是所有的作家都能看出尤凤伟小说不朽的价值,例如:

当年某作家看了《一九五七》后,首先感叹“尤凤伟真敢写”。

这样的感叹,连农夫、村姑、小市民阶层的读者看了这部小说,也肯定能说出来。但是作为一个作家这样感叹,就失之浅薄了。浅薄是作家的致命弱点。所以这个作家的书不是通过“走后门”,也是自费出版的。

说实在的,读尤凤伟小说读出了“真敢写”——这种低劣的阅读心态、庸俗的审美意识、浅陋的欣赏水平,侈谈《一九五七》,岂不是亵渎了这部小说涵有的伟大意义?

这位作家看不出:《一九五七》涵有的“伟大意义”,都隐含在尤凤伟塑造的人物形象、设计的故事情节以及叙述的文字中。这些“伟大意义”是什么呢?当然,这位感叹“真敢写”的作家是无论如何也读不出来的。

这些“伟大意义”,我在三年前谈尤凤伟小说的那篇引起很多作家不高兴的文章中已经谈过了,本文不赘。略作补充的是——因为尤凤伟已经永远告别了他心爱的读者,所以这里不能不对先前讲过的“伟大意义”略作补充:

凡是研读过尤凤伟小说的人不能不承认,小说体现了作者深厚的人间情怀;罕见的人性良知;深邃的思想水平;高尚的精神境界;高雅的审美意识。

读尤凤伟小说,感到徜徉在一个真实的生活天地里,看到了一个真实的大千世界。在造假成风的时下里,还有什么能比尤凤伟这种坚持真实的立场、践行真实的文学创作精神更伟大的呢?

读尤凤伟小说会猛然发现:生活、社会、人生,原来并非像教科书讲的那样洒满了阳光和鲜花;人也并非都在为人民服务。人性有善良的美丽;但更多的是让人失望的本来面目。人生原来有这么多的痛苦、无奈、艰难。还有那些每时每刻都在发生的惨烈与丑恶的现象——这些教科书掩盖了的真实,构成了生活的本来面貌。

长期生活在“乐感文化”中的读者,读尤凤伟小说有了这样的“读后感”,难道不是一次伟大的精神觉醒吗?

读尤凤伟小说,想到了:“在世界文学名著长廊里不断回响的,是以苦难为主旋律的音乐,那是人类永恒的声音!”

毋宁说,尤凤伟小说是这个“人类永恒声音”中的东方旋律!

所以说,尤凤伟小说是人类苦难的“咏叹调”,并且以这种难能可贵的咏叹,讴歌了人性的良知,展示了心灵的幽暗,鞭笞了社会的冷漠与人性的麻木,从而向生活在虚幻的理想化境界里的国人昭示了一个中国文化没有的人生哲理:苦难是普遍的、绝对的、永恒的。

尤凤伟小说带给读者的这种思想启发,难道不是一次伟大的精神启蒙吗?

正是在这个意义上,可以说:尤凤伟小说是不朽的!

我们应该相信:若干年后,尤凤伟的重孙的重孙那代中国人,读了《一九五七》后,会像现在的欧美人一样惊讶:在这个历史悠久的国度里,人人都那么崇尚道德教化,怎么会出现成千上万的野蛮人与不计其数的凶恶做法?一个有着数千年文化史的民族,怎么会把推动社会进步与发展的重要力量——那些堪称知识精英的人们都“打翻在地,再踏上一只脚”?

祁萌之更多作品

世说文丛总索引