从商品属性看,邮票本身携带的有价性与火柴标贴展现的装饰性,存在明显的价值差异。方寸大小相近、图案题材相当、收藏目标趋同,遂有“姊妹花”的美称。然孰姊孰妹,却少有区分。

国外印制的打孔火花

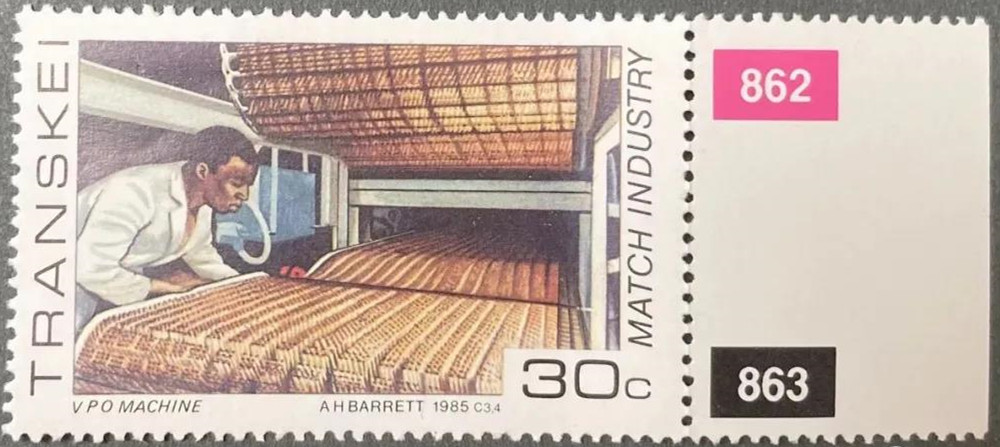

火花,曾有一段时间流行与邮票类似的齿孔。此种火柴商标的打孔处理,与其说是为求生产便利,倒不如是给火花收藏增添一份乐趣。邮票选题纷繁复杂,在并不多见的火柴题材中,发现来自南部非洲的特兰斯凯在1985年7月25日发行了一套“火柴工业”邮票。

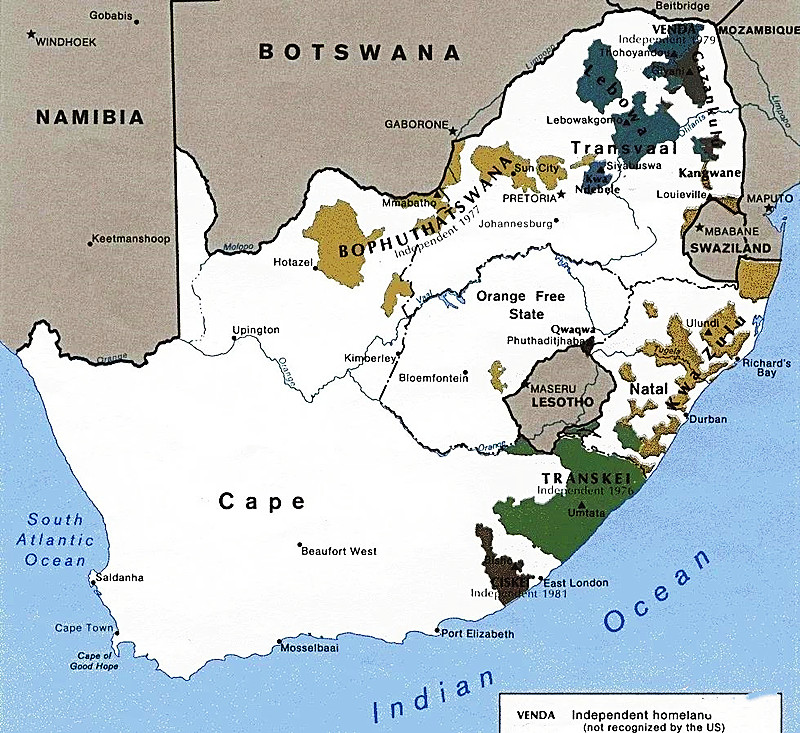

右下深绿色是特兰斯凯(TRANSKEI)

特兰斯凯,即邮票左侧的TRANSKEI,是南非共和国东开普省的一个地区,也是种族隔离政策时期四个独立的黑人家园之一。1976年宣布独立,1994年重返南非。1985年发行的邮票,正值独立期间的特兰斯凯。

邮票规格48×35毫米,齿孔14.5×14度,面值分别是12分、25分、30分、50分。“火柴工业”的英文MATCH INDUSTRY统一在右,是这套邮票的主题。设计者巴瑞特(A.H. BARRETT)的姓名印在邮票下端,似乎颇为少见。

四枚邮票涵盖火柴生产的主要流程,即旋木、切梗、连续机、装盒。第一枚12分邮票的旋木环节,表现经剥皮切成60厘米左右的圆木段,放在高速旋木机上转切出梗枝厚度的卷状木片,大约形成三米左右的长度。之后,转入机器切割梗枝的过程。自动化的设备,每小时可切出常规火柴长度的梗枝约1000-1500万根。这是第二枚25分邮票描绘的场景。

为达到燃烬后的火柴完全处于熄火状态而不出现存留火星,切好的梗枝再经传送带送达溶液池内做磷酸浸泡处理。这一浸渍流程未在邮票中体现,而在火花上常常见到的IMPREGNATED字样,就表达火柴已做磷酸处理的这层含义。

当火柴进入连续机前,还有干燥和选梗的流程。第三枚30分面值的邮票,是火柴生产自动化和机械化程度的标志。连续机上不间断运行的钢制传送带,把无以计数的无头火柴梗枝冲插在一个个的细孔之中,并运行至增强火柴助燃作用的浸沾石蜡以及最终蘸药头的程序,从而完成火柴自动化生产的后续部分。常规的火柴生产连续机,每小时可最多出产200万根成品火柴。

最后的装盒与包装,国外的火柴生产流水线大都自动完成。从50分的第四枚邮票中,可见一排火柴正处在装盒完成的阶段。从盒面模糊的图案,可大致分辨出“狮子火柴”的轮框。

邮票发行的上世纪八十年代中期,正是中国火柴工业蓬勃发展的鼎盛阶段。1983年,中国火柴出口创造有史以来的最高记录85万件。1997年,达至峰值的198万件。进入千禧年后,世界火柴工业都面临衰落的境地和艰难的抉择。小小邮票勾勒出的火柴生产繁忙之景,可真让大千世界的匆匆过客唏嘘不止、回味无穷。

2021.10.8

张勇更多作品

世说文丛总索引