2021年9月9日,三姑张冠薰在烟台去世,享年99岁。

我这里记述的三位老姑,并非我的至亲姑姑,而是我妻子的老姑。我父亲兄弟两人,没有姊妹,再往上我爷爷兄弟三人,他的两位弟弟没有后嗣。所以我没有姑姑,堂姑也没有。而我妻子不仅有这三位姑姑,还有大姑和好几个堂姑。

我妻子的爷爷奶奶及父亲姑叔们,摄于建国前后

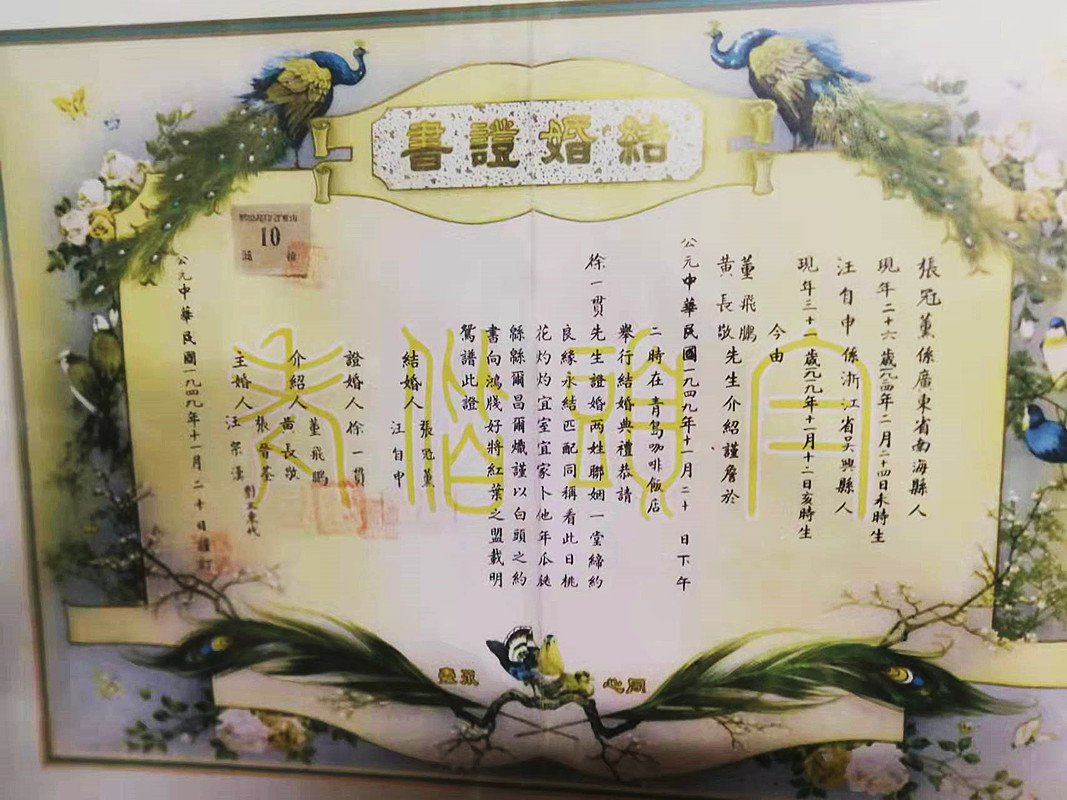

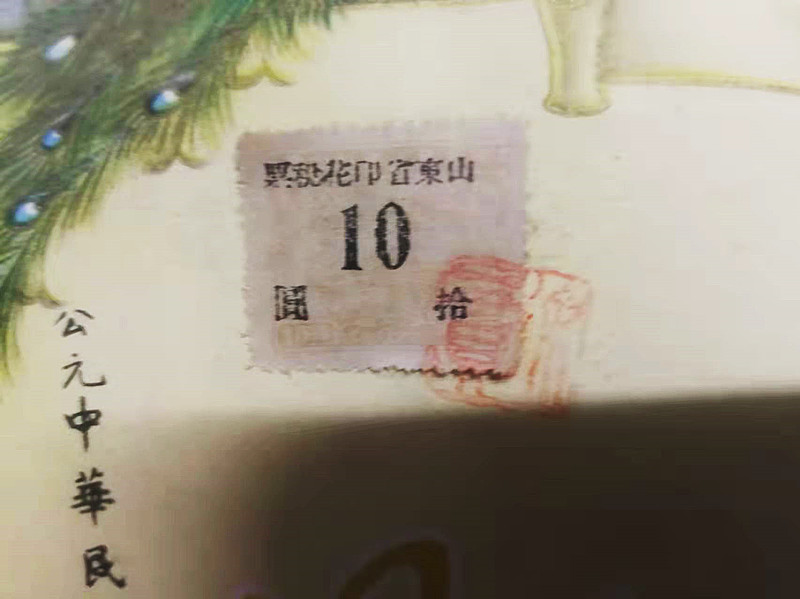

三个姑姑中,除今年刚刚去世的三姑外,二姑张惠薰于2015年在美国洛杉矶去世,享年97岁。四姑张萃薰于2017年7月在济南去世,享年92岁。其中,我与之往来最少的就是这位三姑。记忆中我曾去过烟台,代妻子去探望过一两次。和蔼可亲、富富态态的老太太拉着我这个侄女婿的手,热情地留我吃饭,而我去烟台都是公务,只能匆匆告别,所以没留下深刻印象。但相比另两位姑姑,我对三姑又尤为熟悉,因为她的结婚证书原件在我手里保存,那是一张彩卡式印刷的繁体字的结婚证书,与我们常见的大奖状差不多。证书内容由娟秀整齐的毛笔字书写,“一九四九年十一月二十日下午二时在青岛中山路咖啡饭店举行结婚典礼”,恭请证婚人证婚,两姓联姻,一堂缔约。后面证婚人、介绍人签名捺印。还有两位主婚人签名,一个是我妻子的爷爷,另一个是男方的父亲汪宗汉,证书上端贴有一枚盖章山东省政府的十元印花税票,这比我这一两代人那张小卡片式的结婚证书,要严肃、庄重且富丽堂皇太多。

三姑的夫婿叫汪自申,浙江吴兴人。我仅知道他在“文革”前是山东省电力厅总工程师,那场运动后被下放烟台市一个发电厂工作,所以三姑一家一直在烟台生活居住。

照片左为四姑,中为三姑,右为我的岳父

我比较熟悉的是二姑张惠薰,1980年代初期,我频繁去广东地区出差,多次去居住在白云山下的广州外国语学院校区教工宿舍看望二姑及二姑父,每次二姑都热情地留我吃饭,我几经推辞,有一次,她老人家专门打电话叫女儿文静娴特地招待我和我的同事在一家“食为先”的饭店吃了一顿粤味酒席。二姑父文启昌原籍广东,建国前就是北京清华大学教授,他和二姑是在清华园结的婚。“文革”初,因众所周知的原因被下放广州农村老家务农,平反昭雪落实政策后,他们不愿再回北京,而选择在广州外国语学院任教。二姑原本在北京邮政局工作,因二姑夫下放农村,她毅然辞去工作,陪伴丈夫回到广州老家生活。二姑父去世后,她在广州独自生活了很多年。后来女儿五十多岁因病去世,儿子移居美国,她才不得已去了美国在儿子家中生活。九十多岁时,二姑还多次独自往返中美之间,我曾读过二姑悼念她去世女儿的一首长诗,百多行,字字珠玑,情深隽永,读后令人感慨万千、热泪盈眶。

二姑与二姑夫文啟昌在广州家中

二姑在家中弹琴

我最为熟悉的是四姑张萃薰,因为她住在济南,与青岛邻近。1980年代初,她家住在老市区经二路省委大院里时,我就去过多次。四姑父燕遇明时任职山东省文联副主席兼党组书记,我就在他们家里认识了当时任省文联主席的著名作家刘知侠。四姑父是山东泰安人,青年时期就写了大量诗歌散文、小说、寓言发表在《小说月刊》《语丝》等进步期刊中,受到鲁迅、茅盾等文化大家的重视和赞赏。1932年加入共产党,后又参加了著名的徂徕山起义,从事党的文化宣传工作,一直到青岛解放负责接管青岛的纺织工业。四姑建国前就参加地下党组织的学生运动,建国后入职党委宣传部门,由此与宣传部门担任领导职务的四姑父相识结婚。他们1950年代中期由青岛调进济南,四姑一直任职山东人民出版社文艺编辑室编辑,“文革”后安排到明天出版社任编委。我所知道的青岛知名作家刘学江的成名作长篇小说《戈壁春风》就是四姑担任的责任编辑。这个性情独特的大胡子刘作家每每与我说起四姑总是一脸的敬重神气。

岳父与他的母亲两个姐姐和弟弟,摄于1940年代末在青岛家中

这二三十年,我每次去济南公办,总是会抽时间去四姑家里看望四姑,四姑性格开朗,也很愿意与我拉呱,我妻子的张家轶事,很多我都是听四姑告诉我的。如妻子的爷爷张晋荃,原籍广东南海人,与民国名人何香凝、詹天佑均为乡邻,年轻时留学日本庆应大学医科毕业,回国后在武汉、上海一带行医多年。后经同乡介绍入国民政府做官,1920年代初,中国政府从日本人手里接收青岛,他就参与青岛港务局的接管。“七七”事变后,其被迫将家眷扔在青岛,随国民政府撤到重庆,一直抗日战争胜利再次回到青岛。

我所知道的三个姑姑、我的岳父弟兄两人都是在江苏路小学和礼贤中学毕业,但是这样一个官宦世家,虽然有四姑和四叔入了共产党参加革命工作,“文革”前后还是受到难以述说的摧残。岳父自山东大学水产系毕业后在黄海水产研究所工作,一直戴着一顶“特嫌”的帽子备受折磨二十多年。后来平反恢复研究员工作,先后主持多项重大科枅项目,取得不菲的成绩,可惜没几年就因年龄和身体原因不得不退休,妻子记得清楚的就是那场运动爆发后,她们家的上百幅爷爷奶奶留下的字画和文玩烧了一天一夜,街道上的造反派逼迫将家中两间房腾倒出来安排两家工人住进来,一直八九十年代也未落实政策。

左起,岳父与两个姐姐和弟弟在母校青岛江苏路小学院內合影,妻子的这位叔叔是离休干部,住广西南宁市,现年92岁,行动仍能自如。岳父于2014年去世,享年88岁。

妻子家自他爷爷奶奶起一直居住在市北区陵县路、广东路的广东会馆附近,建国后迁至武定路、上海支路附近一幢仿德别墅小楼内,她的三位老姑都是俊雅人才、学业优良,在当地很有名气。我一位小学同学住在宁波路,八十年代末我去他家,他七十多岁奶奶听说我妻子是张家女儿,不由得反复讲张家三个姑姑的为人处事和大家闺秀风范。

我妻子的爷爷奶奶。父母建国后居住的武定路小楼

时光飞逝,最后的三姑也溘然而去,悲痛哀婉之际,又不能不赞叹三位老姑的高寿,他们之所以长寿,除了家学熏陶,性格使然,不能不推定她们的品德卓然。《黄帝内经》曰:“百疾先于气也”,三位老姑,除了四姑常常爽朗地大笑,他们的共同特点是待人宽厚,说话有礼有节,从不会训斥他人,总是与人娓娓交谈,把人的气息控制得游刃有余。气顺了一通百通。如二姑的女儿早逝,二姑用写诗和写信来抒发自已的感情,每封信都是数千字,恰如一篇散文;四姑病重时我去看她,言谈中仍不时听到她朗朗大笑,这种与事处事的生活方式令人拍案叫绝。古人讲“德高寿长”乃普世之真理也。

值此三姑张冠薰去世头七,草草写上这几行字作为深切的悼念。谨致三位高寿的老姑在天堂当会一切安好。

写于2021年9月15日,青岛大庙山下

修订于2021年10月8日

李鸿春更多作品

世说文丛总索引

评论