持这种说法的人有所不知:文化的核心意义是价值观。例如“皇粮国税天经地义”与“无代表不纳税”是不同的价值观;例如帝王崇拜及父母官意识与“风可进,雨可进,国王不可进”是不同的价值观;例如闭关锁国、自给自足与改革开放、全球化是不同的价值观。这些不同的价值观,难道没有先进与落后的差别?

实际上就是民族文化自身,也有先进与落后的差别。例如女人缠足曾经是一种在全国长期流行的审美现象,这种审美价值观难道不是很落后、很残忍的审美意识?

时下的中国社会,光怪陆离、五花八门,说什么的都有,违背常识的胡说八道,也能堂而皇之地流行于媒体,也有人追捧。像“文化没有先进与落后的差别”这种违背常识的说法,竟在网上纷纷转发,这是一种很应该警惕的现象。所以很有必要谈谈文化的先进与落后的问题,以正视听。

人类文化有先进与落后的差别,是个不必争论的事实判断,心智正常的人都知道。

远在晚明时,中国学者徐光启看了传教士利玛窦带来的《几何原理》后十分吃惊:《几何原理》讲的数学,是中国文化中所没有的。中国文化只有简单的算术,没有《几何原理》中讲的数学道理。这些数学道理对中国人是完全陌生的。

其实看过中国数学最高水平的《九章算术》,就知道,《九章算术》就是现在的小学数学,连简单的平面几何都没有。

一种文化没有成熟的数学,不可能有科学。因为科学都是用数学计算出来的,又是用数学方式予以表达的。不过这是另话了。

但是晚明的中国人,只有徐光启这样的学者从《几何原理》中发现中国数学的落后。中国人意识到文化落后,是徐光启之后二百年的事了。

1840年鸦片战争时,数以十万计的清兵在数以千计的英军面前纷纷溃逃,兵败如山倒。造成这种全军溃败的唯一原因是,清军的长矛大刀还未动作,就纷纷倒在很远的英军枪炮的打击下。长矛大刀抵不过英军的枪炮。于是英国的炮火打开了长期封闭的中国大门。满清政府在《南京条约》的逼迫下,不得不有限地对外开放广州、福州、厦门、宁波、上海等五座城市。于是,西风东渐以不可阻挡之势,席卷整个中国大地。

鸦片战争后,中国与外国人在一系列对抗中的失败,使顽固不化的慈禧太后也不得不承认:中国文化落后了。稍有点近现代史常识的人都知道:承认中国文化落后,是清末民初最重要的民族共识。这是中国走向现代化的起点。

所以今日有些人拿着手机、看着电视,用着电脑、空调、洗衣机,坐着火车、飞机、小汽车,每天使用着上下水——充分享受西方先进文化创造的物质文明的同时,嘴里喊着“文化没有先进与落后的差别!”这样闭着眼说瞎话,不是愚昧无知;就是别有用心了。

目前有不少人,先进文化虽然改变了他们的生活方式,却仍然怀疑:“文化有先进与落后的差别吗?”这样的疑问属于常识缺位,犹如晋帝司马衷,听说老百姓没粮食吃,饿死了很多人。奇怪地问:“为什么不吃肉?”毋宁说,愚昧得连简单的常识都不知道了。

媒体重磅推出“文化没有先进与落后的差别”,这种做法本身就暗含着人类文化的先进与落后是个事实。只是这些民族主义者恐惧这个事实罢了。否则有什么必要拿一句常识的话当回事呢?

既然文化有先进与落后的差别,是个不必讨论的事实;那么,人类文化千差万别,对文化的先进与落后,是否有一个理性的鉴别标准呢?

人类进化到今天,先进文化与落后文化的差别在理论上,也是一目了然的。本文大体上总结了以下几条,作为判断文化是否先进、是否落后的参考:

(一)是否正确解答了“人是什么”,即是否正确阐释了“人之所以为人”的问题。

“人是什么”是指“人之所以为人”的那些根本特征是什么。都说“人是万物之灵”,这个“万物之灵”是什么?“灵”在哪里?即人都有哪些天生的特性是万物所没有的?这些问题在人类各种文化中众说法纷纭,鲜有让人信服的说法。只有基督教文化对“人之所以为人”作出了科学的、具有普遍意义的解答:

(1)人天生有理性。这个理性的具体表述是:人有自我判断与自我决断的能力。这是“人之所以为人”最重要的特征。所以法国思想家、科学家帕斯卡尔,有句话广为人知:“人是一根会思想的芦苇”。很多读者不清楚,帕斯卡尔这里说的“思想”不是通常意义上的名词概念;而是个动词,是思考的意思。翻译家何兆武在这里之所以没有用“思考的芦苇”,而用了“思想的芦苇”——这是何兆武的一个创造性的翻译。只是这个特殊的翻译方法没有引起学界注意罢了。大部分读者并不知道,何兆武用思想替代思考有着这样重要的意义:

这是一种凡事问“为什么”的思维方式,是“为什么”必然导致逻辑推理的思维活动。“为什么”的思维方式是天生的,不是后天教的。

幼儿园小朋友说得最多的一句话是问不完的“为什么”。幼儿这个特点,不是幼儿园教师教的,是幼儿的天性。至于中国人上了几年学后不会凡事问“为什么”了,不会“思想”了。那都是教育造成的后果。这个问题,我在另一篇文章中谈过了。这里不赘。

(2)人天生有个性。个性是一种恒定的心理现象,体现了与众不同的爱好、兴趣、情感、审美倾向、或动或静、或矜持或活泼、或内向或外露……这种心理现象体现了生命的活力。只有人类才有个性;动物有特性却没有个性。人的个性犹如人的长相一样,没有一样的。虽然人的个性不一样,但是个性的价值与作用是一样的。个性是人的精神活力的源头。对此的相反例证是:凡是没有个性的人,必定没有精神活力,没有创新力与创造力。人本来都有个性,人成年后没有了个性,都是教育及文化环境造成的。中国教育用统一的标准,要求学生做一样的人,必定扼杀了人的个性。殊不知,中国人缺少个性,是中国文化鲜有发明创造的根本原因之一。

现代文明国家的教育宗旨可能不尽一样,但是,呵护养育学生的个性,是所有现代文明国家共同的教育目的。在现代文明国家的教育宗旨里,没有要求学生听谁的话、做谁的好学生这种含有政治意义的内容。教育缺了呵护养育学生个性这个思想,所谓教育宗旨必定是对学生个性的摧残,对人性的戕害。

(3)人天生有灵魂。中国文化虽然有灵魂这个概念;却不承认有灵魂这个事实。其实灵魂不是个有无的问题;而是个怎样认识的问题。灵魂是人固有的心理现象。美籍华人学者张灏认为,这种心理现象是神性与魔性的对峙与较量。神性战胜魔性是“活的灵魂”,体现为善;魔性战胜神性是“死魂灵”,体现为恶。但是这种“战胜”都是一时的现象,不是一劳永逸的事。神性与魔性对峙是永远的。“死魂灵”这个概念是俄罗斯小说家果戈里发明的;“活的灵魂”这个概念是“美国文明之父”爱默生发明的。

(4)人天生有精神家园。

中国文化认为精神家园是教育的结果,这个传统思想说明创建中国文化的先人并不知道:

情感与审美意识构成了精神家园的底色。但是:a.以喜怒哀乐构成的情感是天生的现象。b.婴儿见了漂亮的人会笑,见了丑陋的人会哭,说明婴儿有分辨美与丑的意识能力,说明审美意识是天生的。a、b这两个现象反映了共同的原理:精神家园是天生的。因为情感与审美意识是天生的。但是精神家园的原始状态是未开垦的处女地,需要后天的耕耘。以读书为主要方式的文化修养便是这种耕耘的主要内容。进一步认识这个精神家园的原理就好发现:人天生有接受外界文化影响,升华情感的能力、提高审美水平的能力。精神家园体现在人的心理上有两大特征:既有精神享受的需要;又有精神创造的欲望。

但是,中国文化认为精神家园原本是一张白纸,需要教育在上边画出丰富多彩的内容。这个长期存在的思想意识,为教育“种植”(其实是糟蹋)学生的精神家园提供了理由。

中国文化关于“人是什么”的认识与理解,以及对“人之所以为人”的阐释,几乎与上述这四条特征不沾边。中国文化里所谓的真正的人,都是经过教育后具有“仁义礼智信忠孝”品质的人,否则就不是真正的人。中国文化无视人的天性,把“人是什么”理解为后天教育的结果,显然是违背天道的说法,再付诸实践肯定是错误的做法。中国文化对“人是什么”的认识与理解,造成的严重后果是,用教育扼杀人的天性。

由于中国教育扼杀了人天生会问“为什么”的思维方式,强行灌输“是什么”的教条,造成了中国人凡事问“是什么”的思维习惯。这种僵化的思维方式,是中国人不善于提问题的根本原因。一个不善于提问题的民族,必定是个没有思想的民族,没有创新力与创造力的民族。

(二)是否推动了历史的进步与社会的发展。

历史的进步与社会的发展,不是教科书上讲的那些纸上谈兵的东西。教科书说阶级斗争推动了历史的进步与社会的发展,显然是没有事实根据的说法。如果说农民起义是阶级斗争,但是每一次农民起义都造成了生产力的大破坏与社会秩序的大动荡,需要多年的政府稳定才能恢复。哪来的进步与发展?教科书说生产力与生产关系的矛盾是历史进步与社会发展的动力,但教科书无法提供这种“动力”说的事实根据。这里不可能深入讨论这个问题。仅指出:判断历史进步与社会发展是有硬指标的——历史过程是否出现标志历史进步与社会发展的伟大人物与重大事件。中国长期在农业文明社会里停滞不前,几乎没有伟大人物与重大事件。这里只能以欧洲为例说明这个“硬指标”对历史进步与社会发展的决定性意义:

(1)十四世纪但丁、彼特拉克与文艺复兴。

但丁与彼特拉克两人的作品,都是唤起文艺复兴运动的号角。文艺复兴运动为欧洲近代化提供了重要的精神力量。所以学界有个说法:文艺复兴是一场持续时间最长的思想解放运动;没有文艺复兴,就没有欧洲近代化的发展。

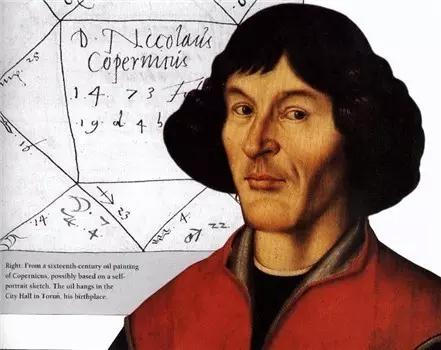

(2)十六世纪哥白尼与哥白尼革命。

哥白尼革命开辟了欧洲科学日新月异的大发展。哥白尼革命不仅是天文学意义上的,而且是欧洲人的一次划时代的精神蜕变:在重振“上帝的归上帝,恺撒的归恺撒”的思想中,欧洲人彻底明白了:上帝不管尘世的事,尘世的事由人类自己解决。否则,上帝让人来到尘世干什么?所以科学是科学家的事。任何人、包括教会,都没有资格借上帝的名义干预科学。由于圣·奥古斯丁早在公元五世纪时就告诫基督教文化世界的人:科学是基督教的“题中应有之义”,基督教文化世界的人必须拥抱科学。

所以,科学在西方人心目中居至尊的地位。正是源于上述这个历史事实,欧美国家在哥白尼革命后,科学获得了持续至今将近五百年不断的发展。但是教科书、科学史著作,关于哥白尼革命仅在“地心说”与“日心说”上喋喋不休其政治意义,没有看到哥白尼革命是一座划时代的思想丰碑。

(3)十六世纪马丁·路德、加尔文与宗教改革。

宗教改革改变了基督教文化世界的一些基本价值观:

人天生有理性,有自我判断与自我决断的能力。所以不必通过教会就可以直接与上帝对话;致富是上帝赋予人的天性,致富体现了上帝的意志,上帝不喜欢贫穷的人。所以追求致富是信仰的题中应有之义。

欧洲人在宗教改革后进一步明白了:致富不是道德意义上的问题。中世纪前期教会宣扬的禁欲主义中的安贫思想,违背了上帝的意志。

宗教改革关于致富思想的正本清源,使人的致富欲望名正言顺地成了改善物质生活、推动历史进步与社会发展的巨大精神动力与实践力量。于是宗教改革后的欧洲,在经济、文化、及社会的诸方面都获得了空前的大发展。

但是教科书与马克斯·韦伯的著作,都用资本主义精神这个带有政治意义的概念,套用欧洲在宗教改革后的进步与发展。这个“套用”与宗教改革、与宗教改革后欧洲持续发展的历史事实相去甚远。也就是说,宗教改革对欧洲发展产生的巨大推动作用,并非像教科书说的,带来了政治意义上的社会变化;宗教改革是人性意义上、精神意义上、信仰意义上的一次思想进步与精神升华。但是,教科书与马克斯·韦伯的书都忽视了这个至关重要的一点,不能实事求是地反映欧洲近代史发展的真实面貌。

(4)1648年欧洲各国签订的《威斯特伐利亚合约》。

这个《合约》是一个世界各国都承认的国际关系文件。史无前例地为国际关系奠定了基础,成为各国外交行为的准则。从此以后,世界各国处理国际事务有了和平的外交手段,有了共同的外交思想基础。最大限度地消除了国际争端动辄付诸武力的野蛮做法。同时,国际社会对野蛮国家的反人类行为有了共同制裁的理由。所以1648年10月24日被认为现代国家的诞生日。

(5)十七世纪哈维与《心血运动论》。

哈维与《心血运动论》为近代医学的诞生奠定了基础,是近现代医学大发展的开拓者与奠基人。众所周知,近现代医学的成熟,为人类提供了不可替代的生命保障。所以哈维与《心血运动》不啻为人类生存史上的一座丰碑。

(6)十七世纪莎士比亚与《哈姆莱特》。

《哈姆莱特》剧中的台词“活着还是死去,这是个应该考虑的问题”,学界称为“哈姆莱特命题”,这个命题震撼了整个欧洲,人人开始自省:人为什么活着?把文艺复兴后期醉生梦死中的欧洲人拉回了理性中。所以《哈姆莱特》被誉为是十八世纪启蒙运动的先声。

关于文艺复兴,出于意识形态教化的需要,教科书特地漏掉了这样一个历史事实:文艺复兴虽然是欧洲人一次伟大的思想解放运动,但文艺复兴中意大利人彼特拉克,提出的纲领性口号“我要过凡人的幸福生活”,也使欧洲人在这个口号涵有的思想中走上了醉生梦死的邪道。对社会走向起主导作用的上流社会,也出现了鲜耻寡廉的现象:人们在公开场合津津乐道与人通奸的体会。欧洲有重蹈“古巴比伦因为淫乱导致灭亡”覆辙的苗头。但是欧洲人是幸运的,因为文艺复兴运动中上帝始终在场。上帝在欧洲人误入歧途的时候让莎士比亚出世了,莎士比亚用《哈姆莱特》挽救了在“我要过凡人的幸福生活”中失去理性的欧洲人。

(7)十七世纪出现的牛顿与力学定律、微积分数学、光学分析等科学论断,刷新了科学界的固有看法,改观了整个科学界的面貌。所以有人称赞牛顿:“人类本来在黑暗中摸索;牛顿出世,世界遂一片光明”。

(8)十七、十八世纪亚当·斯密、孟德斯鸠、休谟、卢梭、洛克、伏尔泰、康德、狄德罗、霍布斯等思想家与启蒙运动。这些伟大的思想家与启蒙运动,构成了人类历史上的一次辉煌的精神日出!照亮了人类步入现代化的大道。

(9)十八世纪瓦特与蒸汽机。没有瓦特与蒸汽机便没有第一次工业革命,便没有欧美工业空前的大发展。

(10)十九世纪法拉第与电磁感应定律。带来了人类工业、人类生活方式一次重大的革命性变化。电力至今是所有工业唯一重要的动力与人类生活照明的来源。第二次工业革命并非像教科书所说,是资产阶级革命的结果;第二次工业革命是法拉第与其电磁感应定律,带来了工业上的一次伟大的变化。人类工业因此彻底改变了面貌。

“夜晚变成白昼”这个自古以来的人类梦想,是法拉第帮助人类实现的。

以上列出的十个例子,都是推动了欧洲乃至世界历史进步与社会发展的伟大人物与重大事件。这些伟大人物与重大事件,对历史进步与社会发展产生的推动作用:一个是物质意义上的,例如瓦特与蒸汽机,法拉第与电磁感应定律,都带来了欧美乃至世界的工业革命;一个是精神意义上的,例如但丁、彼特拉克与文艺复兴推动了欧洲近代化;例如莎士比亚与《哈姆莱特》,挽救了欧洲人回到了理性中。

有的读者看到这里可能问:上述例子中为什么没有伟大的政治家与重大事件?

说实在的,我找不出欧洲近代史中有推动了历史进步与社会发展的伟大政治家与重大事件。常识告诉我们:政治家的作为往往与“治国”密不可分。但是历史告诉人们这样一个毋庸置疑的事实:没有一个“治国”事例可以说明,老百姓因为政治家的“治国”而生活好转、富裕了。“治国”连老百姓的生活改善都谈不上,怎么可能推动历史的进步与社会的发展呢?实际上所有的“治国”,都是政治家折腾国家与老百姓!

欧美人很早就认识到这个问题,所以近代史中的欧美人,没有崇拜政治家的思想倾向。这也是欧美人在政治上很早就成熟起来的表现。一个崇拜政治家的民族,是不成熟的民族。

好了,这个问题打住。回到上述伟大人物与重大事件的问题上来——

上述这些伟大人物与重大事件都是特定文化的产物,都是在基督教文化土壤上生发出来的历史现象。这一系列现象彰显:基督教文化推动了欧洲历史的进步与社会的发展;基督教文化涵有创新的能力。文化的创新能力是什么呢?这个问题在后边的(四)中详谈。

中国历史上鲜有这种伟大人物与重大事件。一部二十五史就是一部帝王将相史。中国文化看重的历史人物,主要是秦皇、汉武、唐宗、宋祖、明太、康乾等“指点江山”的帝王。中国文化认为秦皇、汉武、唐宗、宋祖、明太、康乾是文韬武略的政治家,是“治国”的典范。

殊不知,“治国”是个伪命题,历史没有“治国”成功的事例。这些被誉为“治国典范”的帝王头上,都戴着后人为他们编造的花环。他们终生“治国”不辍的结果,都是国库空虚老百姓贫穷。国家并没有因为这些帝王治国而强盛。最著名的典范汉武帝“治国”,号称“大汉气象”。实际上汉武帝“治国”五十年,把国家折腾得一蹶不振,老百姓怨声载道,西汉因为汉武帝的“治国”而走向衰落。“大汉气象”的真实面目就是穷兵黩武、经年征战、劳民伤财。

中国历史上唯一的“盛世”就是西汉初期文景两帝时期。但是“文景盛世”却是文景两帝在不治国的“无为而治”中出现的。当然这个“文景盛世”为后来的汉武帝“治国”打下了物质基础,这个殷实的基础都被汉武帝的“治国”折腾光了。

“康乾盛世”是官修史——《清史稿》遵旨编造的神话。历史的真实是,乾隆年间出现过大面积饿死人的现象。实际上满清统治中国将近三百年,中国人一直处于极端贫困中,连吃饭问题都没有解决,与相去不远的晚明“文治响盛”时期老百姓的富裕生活,有天壤之差。

“康乾盛世”是帝王治国的的神话;繁荣富裕的“文治响盛”却是晚明社会在皇帝的“荒政”“怠政”的不治国中出现的。这样说不是肯定帝王的“荒政”“怠政”。但是晚明的“文治响盛”确实是在皇帝的不问朝政中出现的。这个事实也从另一维度说明“治国”是个伪命题。至于为什么“治国”是个伪命题?这是另一题目的文章了,这里打住。

所以不仅欧洲历史上没有伟大的政治家与重大事件,中国历史上也不存在伟大的政治家与重大事件推动了历史的进步与社会的发展。

纵观中国历史社会,在两千多年的农业文明中没有进步与发展,根源都是中国文化养育的社会,不可能出现推动历史进步与社会发展的伟大人物与重大事件。所以说“中国传统文化落后了”——这是一百多年前,举国都知道的常识。今日那些鼓噪国学的人,连这个常识都不顾了。

(三)是否解决了吃饭问题,是否发现了现实可行的致富道路。

当然这里说的吃饭问题,包含着人的致富问题、国家的经济发展问题。从人类历史发展中可以看出:凡是商业发达的国家,凡是市场经济社会,没有出现东方国家大面积饿死人的现象。

实际上,对一种文化的价值判断,首先看其是否解决了吃饭问题,这是普通大众也知道的常识——是否发展出市场经济,是否有利于市场经济的发展,是否涵有“市场经济是人类致富的唯一道路”这样的起码理念。这是绝大部分人类都知道的常识。但是中国文化里没有这个常识。一种文化连人的生存常识都不知道,岂非咄咄怪事?

中国秦汉以降两千多年,二十多个王朝,鲜有王朝解决了吃饭问题。历代王朝都有大面积饿死人现象,都有“人相食”的惨剧出现。只有文景两帝时期,谈得上老百姓丰衣足食,生活富裕,国库殷实,国家强盛。但是,文景两帝并非在“治国”中为老百姓解决了吃饭问题;而是文景两帝在不治国中,老百姓自己解决了吃饭问题。

所以凡是统治者要求国民应该怎样生活,为老百姓设计生活道路都是荒谬的。

实际上解决吃饭问题是人的本能,致富也是人的本能。人类自己有办法解决吃饭问题,自己能实现致富。不需要政治家的“治国”干预,更不需要“治国”的指导。

历代王朝的“重农抑商”、蒋介石的“新生活”、前苏“集体农庄”、欧文的“美洲公社”、相去不远的“人民公社”等,都是为老百姓安排生活道路,都以失败告终。

人类进化到今天,怀疑市场经济,不是愚昧无知,就是别有用心了。但是市场经济不是哪个政治家“治国”治出来的,也不是哪个学者设计出来的。而是人的生存本能在实践中的逻辑结果。经济学家不过是对这个现象作了理性探索与总结,把这个生活逻辑理论化罢了。

应该批判的是,在这个关乎人生存的重大问题上,中国文化、中国历史的真实情况竟是这样的:

从先秦那代知识人开始,就推行“重农抑商”生存理念与“治国”思想,被誉为“至圣先师”的孔子,其重要思想之一,就是“重农抑商”。在孔子思想中,商业是重利轻义的贱业,轻视商人,鄙视商人是小人,商人是社会等级“天地君亲师农工商”中的最底层。所以“重农抑商”思想通过圣人的教诲渗入到中国人的骨子里了。“重农抑商”的国策被历代统治者践行不辍,从而杜绝了老百姓解决吃饭问题、解决致富问题的唯一出路。中国人在两千多年中一直贫穷得不能解决温饱问题!

不难看出:一种文化杜绝了老百姓的生存出路,这是一种什么样的文化?这样的文化值得今人狂热地鼓噪吗?

(四)是否有自我更新的能力。

既然文化有先进与落后的差别;那么为什么有的文化能持续走向先进;有的文化几千年一个样,没有进步?这个事实说明:有的文化涵有创新的“基因”,有自我更新的能力。有的文化没有创新的“基因”,没有自我更新的能力。

毫无疑问,西方文化是有这种创新“基因”的,所以西方文化有自我更新的能力。中国文化没有创新“基因”,所以没有自我更新的能力。

但是文化的落后必定导致社会的停滞不前。上述清末的民族共识“中国文化落后了”——落后的根本原因是,中国文化没有创新的“基因”,中国人没有创新的能力。

那么,文化创新的“基因”是什么呢?

文化都是人的文化,离开了人谈文化,不是谬论,也是无用的空谈。所以谈文化应该从人出发,又以人为旨归。

谈文化的创新“基因”问题,要从人谈起。但是中国文化并不重视人的天性,人固有的宝贵天性,其实中国人长期不清楚。这些宝贵的天性被基督教文化揭示出来了:人人崇尚生活的提高与社会的进步;人人都有致富的欲望;追求生活的富裕与社会的繁荣——这种天生的意识,在人的理性作用下,体现为一种精神理念:致富、尚新、求变、向上、进步、发展。显而易见,这种理念都是在人的天性欲望中提炼出来的。

这种理念构成了文化创新的“基因”。所谓文化的“创新基因”,实际上是人创建文化过程中,赋予文化的重要元素。拥有这些元素的文化便是一种“涵有创新基因的文化”。

含有“致富、尚新、求变、向上、进步、发展”等精神理念的文化,反过来又是这种精神理念发育、成长、成熟的优良土壤。谈到这里,有两点需要重视:

1.只有从人出发、又以人为旨归的文化才可能有文化“创新基因”。中国文化连“人是什么”都没有解决,不可能提炼出这些精神理念。实质上中国文化淹没了人的天性,怎么可能提炼出这种“精神理念”呢?

2.不难看出“创新基因”实质上是人的天性使然。人没有了创新意识,不是人自身的问题。是文化(教育)扼杀了人这种天性的结果。

所以五四那代先贤不遗余力地批判承载中国文化的书与传统教育是“吃人的书”“吃人的礼教”。这里不能详细谈中国文化(教育)是怎样扼杀了人的天性这个问题,仅点到为止:

(1)致富是人的天性。但是中国文化儒释道三家,都不同程度地宣扬“安贫乐道”的思想。并把“安贫乐道”视为人生的理想目标。中国文化里鲜有赞扬求富、致富、富裕生活的文字。所以中国人致富的天性在这种文化的长期浸淫中被消磨掉了,不可能有致富的“创新意识”。

(2)虽然市场经济是人类致富、社会繁荣发达的“天道”,但是中国文化鄙视商人及其商业,历代王朝推行“重农抑商”的国策,消除了市场经济出现的可能。所以中国从未出现市场经济。中国人不懂得:市场经济是文化创新的社会基础。一种杜绝市场经济的文化,也失去了创新的社会基础。

(3)中国文化推崇尚古理念,流行尚古思想。不仅孔圣人把“克己复礼”视为终生不辍的使命,历代官民共同把古代文化经典视为万古不灭的文化宝鉴,这些古代文化经典涵有的思想,被视为不可动摇的人生圭臬。若对这些经典提出质疑,则属于大逆不道。人们对现实社会风气的不满,往往用“世风日下,人心不古”表达自己的不满,好像古代的世风很好似的。一个推崇尚古思想的民族,肯定凡事必定循规蹈矩、默守陈规,怎么可能有创新意识呢?所以今人鼓噪国学是一种很可悲、很无知、很愚昧的现象。

(五)是否有逻辑学、有数学、有科学。

这里不可能讨论逻辑学与数学、与科学密不可分的关系。仅指出:人没有逻辑思维,不可能在数学上有作为,没有数学不可能有科学。德国著名数学家高斯有句名言:“数学是科学的皇后”。中国文化里没有逻辑学、没有数学,当然不可能有科学了。

英国学者李约瑟的《中国科技史》,高谈阔论中国古代科技如何发达。其实李约瑟不懂,那不是科学与技术的发达,应该视为中国古代技艺的娴熟与精湛举世闻名。中国古代有技艺而没有科学。说明李约瑟把技艺与科学混淆了,属于概念不清。我在以前的文章中谈过这个问题,这里不赘。

但是,人类近代史明白无误地昭示了这样一个中国人并不清楚的真理:“科学转化成技术带来的生产力变革,推动了历史的进步与社会的发展”。一种没有科学的文化,不可能有创新能力;不可能有发明创造;不可能推动历史进步与社会发展。波澜壮阔的人类近代史,灿烂辉煌的人类现代文明,都是在哥白尼革命后出现的科学大发展中实现的。这些问题稍有点近现代史知识的人都清楚。

(六)是否从人出发、又以人为旨归确立的教育宗旨。

教育宗旨必须从人出发、又以人为归旨,这似乎是个不说都知道的常识。但是,不是所有国家的教育都能实现这个宗旨。因为不是所有的民族文化都搞明白了“人是什么”的问题。一种文化如果连“人是什么”都没有搞明白,这种文化中的教育,不可能是人的教育。

中国文化不承认“人天生有理性、会思想、有自我判断与自我决断的能力”;所以中国教育并不注重呵护、养育学生的理性与个性。中国传统教育认为人必须通过教育,成为“仁义礼智信忠孝”的人,这种扼杀天性的教育,怎么能是人的教育?

中国文化不承认人有灵魂,不承认灵魂中的魔性是任何教育都无法根除的。一厢情愿地认为,教育可以实现“人皆为尧舜”。人有灵魂,神性与魔性的对峙与较量是永远存在的。所以“人皆为尧舜”是不可能的。其实“尧舜”都是尚古的先秦人杜撰的三代时期神话。三代可能有过尧舜,却不可能有不食人间烟火的“尧舜”。人间的尧舜肯定不是他们美化得那样“完美无缺”。特别是作为统治者的“尧舜”,更是不可能有的。

中国文化不承认人天生有精神家园,认为精神家园是教育的结果。这种思想流行了几千年,却无人发现是错误的。

教育能使人有精神家园;教育为什么不能使牛羊有精神家园?这个简单的问题蕴含的简单道理并不为中国人清楚:人天生有培养精神家园的“基因”,牛羊没有这种“基因”。如前所述,这种“基因”就是未开垦的精神家园处女地。精神家园在理性与个性的支配下,千差万别,并不一样。但是中国教育在文化“大一统”的要求中,向不同的精神家园灌输一样的东西,实质上是对精神家园的糟蹋。如前所述,丰富多彩的精神家园不是教育的结果;而是人在读书中耕耘出来的。不读书的人,精神家园必定是浅陋的、单调的、苍白的。教育在培养人的精神家园上唯一应该做的是:培养学生读书的兴趣与习惯。但是中国教育给学生规定的必读书,不是从培育学生的精神家园出发;而是从政治需要、从伦理道德需要出发。所以中国的学生上学几年下来,先前的生气勃勃、天真烂漫没有了。本来应该丰富多彩的精神家园,变成长满杂草的荒地了。

一般的读者没有注意到:先秦文人虽然百家争鸣、百花齐放,但是他们创建文化的宗旨却是一样的:维护君权统治。“仁义礼智信忠孝”便是这一宗旨的具体实践。

传统教育宗旨与维护君权统治这个文化的根本理念一脉相承。所以中国教育从来都是把维护君权统治作为首要目的。中国教育所谓“真正的人”都是政治化的人,是被扼杀了天性的人。这些问题五四那代先贤都已经谈过了。但是五四先贤没有解答留给后人的问题很多,特别重要的有三点:

没有搞明白“人是什么”这个哲学的根本问题。

没有确立“人之所以为人”的教育宗旨。

没有看到:中国文化未能解答“人是什么”的问题,才是最严重的根本缺陷。

五四那代先贤、包括蔡元培这样的杰出教育家,最大的贡献是,在中国创建了以专业化分科与“德智体音美”为主要内容的现代教育。这是中国教育一个划时代的重大进步。

但是,现代教育的内容虽然确立了,教育的宗旨却没有立于“人之所以为人”的意义上。所以蔡元培后的中国教育,看上去仍然是专业化分科与“德智体音美”,却是“挂羊头卖狗肉”中的传统教育思想的复活。与传统教育相比,不过是换汤不换药,仍然是工具性的训练。

实际上大部分留学欧美回来的民国教育家,教育理念最终又回到孔孟的教育思想(道德教化)上去了。例如潘光旦提出的“位育”教育思想,不过是《孟子》里一些说法的翻版。他提出的“健全的、完整的人”,不是天性意义上的人,而是人的“根本特征”缺位的“人”。这样的“人”,与传统教育思想同出一辙:都是符合教育要求的“人”。

正因为“人是什么”这个文化的核心问题没有解决;所以近百年来,追求现代化的国人一直不清楚:中国人追求的现代化,首先是实现人的现代性转变——这是近代以降中国现代化进程屡屡受挫的根本原因。

五四那代先贤虽然都看到了西风东渐,是中国走向现代化不可替代的精神力量源泉。却没有看到西风东渐实质上就是全球化,世界各国的现代化都是在全球化中实现的。全球化对于国人一直是个陌生的概念。

(七)是否拥有全球化的理念。

全球化是近代史上的重大事件。全球化不仅为发达国家开辟了市场,扩大了贸易,创造了本国的财富。也给落后国家传播了先进文化,改善了落后国家的生活方式,提高了落后国家的生活质量,促进了落后国家的近代化转型。虽然这种转型极其艰难;但是近代化的社会转型却是大势所趋,是人类希望之所在。

人类的全球化,是在十五世纪后期的“地理大发现”中开始发展起来的。但是对于中国人来说,全球化则是从晚明的开放海禁后才知道的。此时,“地理大发现”已经过去八十多年了。

中国在晚明步入全球化——以中国为中心的国际贸易如火如荼地繁荣了半个多世纪,改观了晚明社会经济状况,特别是江南一带的经济迅猛发展。晚明的对外贸易带动了江南一带种植业、加工业、商业、运输业、餐饮业、交通业等各业的兴隆与发展。老百姓迅速从隆庆皇帝以前的经济匮乏、商品短缺的贫穷中摆脱出来,不仅丰衣足食,过上了富裕的生活,晚明的社会文化也全方位地繁荣起来,涌现出大批的经商人才、技艺人才、文学人才。著名的晚明思想家李贽、明清学术三杰王顾黄、明清小说、明清小品、晚明戏剧、晚明书画、晚明篆刻、晚明天文历法等,都是出现于晚明对外开放带来的文化繁荣时期。晚明的经济繁荣、文化繁荣盛况,史称“文治响盛”时期。

但是好景不长,生气勃勃的“文治响盛”仅仅持续了八十年,就结束在满清的屠刀下,中国又回到了闭关锁国的老路。

满清政府重启海禁国策,把晚明开放的国门又关上了,中国重陷农业文明社会。中国人又回到了贫穷中艰难跋涉了二百多年。直到在英国炮火逼迫下签订的《南京条约》中,开始不得不重新“睁眼看世界”。后来西风东渐中的中国近代史,不用说大家都知道了。

这里需要指出的是:1644年清兵入关中国“变天”后,重陷苦难生活的中国人,在恐怖统治下,不得不忘记繁荣昌盛的“文治响盛”时期!没有文人敢针对重陷苦难的现实生活,提出现实的问题:为什么“文治响盛”时期经济与文化那么繁荣?为什么那时的国民生活会那么富裕?为什么一关闭国门老百姓就贫穷?没有文人敢正视:西方人的对外开放是进步的文化;中国的“闭关锁国”是落后的文化。在满清的“文字狱”中思想凝固了的国人,不可能从相去不远的晚明社会看到:中国进入全球化才是民富国强的唯一选择。

这里不得不批评的是:群星灿烂的民国史学家,竟无一人重视晚明的“文治响盛”时期;民国史学家未能重视,晚明中国在对外开放中步入全球化,比俄罗斯彼得大帝的对外开放步入全球化早了一百五十多年!这些史学家只会跟着传统史学思想,亦步亦趋地鼓吹“康乾盛世”“享清福”。岂不知“康乾盛世”开辟的长达三百年的恐怖统治与奴化教育,造成了中国人的精神麻木与心智颟顸,国人都成了奴性的人,成了奴才。这是中华民族巨大而又持久的精神灾难!这个“精神灾难”的流风余绪不是仍然存在?今日国人的敌视全球化,便是这个“精神灾难”留下的后遗症!

说全球化是人类史上最重大的事件,源于这样的历史常识:人类自有文字以降五六千年的文明史,大部分时间处于停滞不前中,例如中国,秦汉以降两千多年,一直是没有发展的农业文明社会。欧洲在没有“地理大发现”之前也没有什么大的发展。

人类社会真正的进步与发展,出现在近代全球化中。所以全球化是一种先进的文化理念。

但是中国人在民族主义幽灵的挥之不去中,一直把全球化视为:西方国家的经济侵略、文化侵略。

如上所述,全球化实质上是一种经济上的互通有无,并无形中传播了先进文化。落后国家也在全球化中摆脱了落后。这些道理本来是常识,不必多讲。但是在民族主义喊出的“文化没有先进与落后的差别”中,很多人跟着民族主义罔顾事实、违背常识,敌视先进文化,鼓噪落后文化。这不是很值得警惕的现象吗?

如果说世界上的全球化,迄今为止已经五百多年了;那么,晚明通过对外贸易步入全球化,到现在也已经过去四百多年了。但是中国文人并没有反省晚明的“文治响盛”结束在满清的恐怖统治下这段历史;没有总结出必要的教训——

看不到晚明的全球化魂断满清的屠刀下,是一场巨大的历史悲剧,是一次最严重的历史倒退;

看不到晚明废除海禁中出现的对外开放,创造的“以中国为中心的国际贸易”,才是中国人最值得骄傲的历史;

看不到晚明持续半个多世纪的对外贸易顺差,是国际贸易史上空前绝后的奇迹;

看不到四百多年前的晚明人,起码知道常识、重视常识,知道对外开放的国际贸易,才是解决吃饭问题、解决致富问题不可替代的出路;

看不到隆庆皇帝违背祖训开放海禁的对外开放,是冒天下之大不韪的“敢为天下先”,是一种不啻为壮士断腕的求生精神!

中国的历史学家与文学家在秦皇、汉武、唐宗、宋祖、明太、康乾这些“治国”失败的“典范”上,不吝笔墨做足了歌功颂德的文章;却对开创了“文治响盛”这段辉煌历史的隆庆皇帝惜字如金。在复旦大学教授樊树志之前,几乎没有历史学家对隆庆皇帝这段历史置一词!很多读者有所不知:隆庆皇帝违背祖训,抛弃“重农抑商”的基本国策,开放海禁,发展对外贸易,在当年属于大逆不道!

今日“厉害了我的国”,连晚明人的那点常识都没有了;连一个古代帝王那点精神都没有了。以至于在对外贸易的硝烟中,鼓噪“文化没有先进与落后的差别”这种荒谬的论调。这种愚妄的“厉害了我的国”的国民心态,不是很发人深省的吗?

祁萌之更多作品

世说文丛总索引