1922年,即墨富户李秉和家族建立振东火柴厂。工厂的初设地点不详,后迁至金口镇。此时振东的投资已达十万元,起步应算不低。1928年,振东火柴厂分厂在青岛开立。从火柴商标看,此振东为“振东新记火柴工厂”。1947年位居金口镇的另一脉振东迁入青岛,厂设华阳路43号,称为“振东福记”。

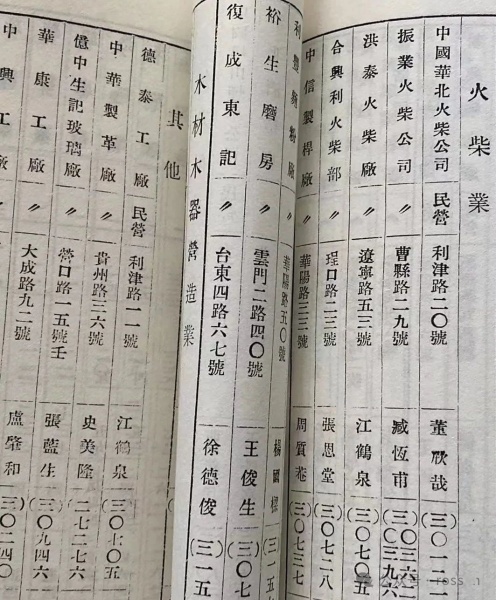

1923年,洪泰火柴厂在胶县开办,资本金一万五千元。与胶东和振东两厂比较,其投资额明显不足,但创始人李涟溪称得上是青岛商海的风云人物。来自栖霞(一说是山东海阳人)的李涟溪在胶济铁路的胶县车站旁边经营洪泰火柴厂后,1928年投资十万元在济南增开洪泰火柴厂。1931年,胶县的洪泰火柴厂还在青岛设立分厂。李涟溪病逝后,家族产业四分五裂。从1947年的登记资料看出,青岛的洪泰火柴厂位于辽宁路53号,经理人已是江鹤泉。

散布于城阳、即墨、胶县的三大本土火柴生产厂家,位置上各自相距三四十公里。以城阳车站为基点,它与台东镇的两大家日资火柴厂要以三十公里计。城阳和胶县两地的火柴厂临近胶济铁路的站点,可以看出原材料的采购与制成品的销售,依靠经济命脉的铁路干线完成物流的双向移动。从投资金额到生产规模、从机器设备到原材辅料、从技术水准到销售市场,此时的三家民族火柴工厂难与日资企业抗衡。

1924年,已在济南和济宁开办振业火柴公司两家大厂后,丛良弼把目光聚焦到中国政府收回、胶澳商埠管辖的青岛。丛良弼亲赴岛城,细致考察,获批曹县路的四大方地皮,振业火柴公司青岛分厂开始筹建。从方位上看,青岛振业与青岛燐寸同在一条曹县路的街道两侧,两家公司南北相望、不足二百米远。与华阳路的山东火柴,距离只有五百多米。青岛振业的定位,无疑是与“大手”日资火柴企业匹敌。

经过三年建设,1928年6月,青岛振业火柴公司正式投产。从投资规模到厂房面积、从设备技术到实际产能、从品质水准到销售市场,青岛分厂走在振业系火柴企业的前列,这为四年后振业改组股份有限公司并把总部从济南移往青岛奠定稳固的基础。

与振业投产的时间几乎同步,仅有一街之隔的利津路上,华北火柴公司正在紧锣密鼓、加快开业的步伐。创办人周子西和江一山,曾就职于日资华祥燐寸株式会社。“师夷长技”的行为特征,在此体现立竿见影的“制夷”实效。华北火柴是岛城第二家颇具规模的民族火柴企业。1928年7月建设,当年10月开工。华北火柴以振业为参照,采取各种手段奋起直追。经过几年与振业的激烈竞争,华北脱颖而出。三年间的盈利高达一百万元,1932年华北改组为“中国华北火柴股份有限公司”。

从振业与华北两家企业分别改组为股份有限公司的时间节点看,它们与日资的青岛燐寸和山东火柴显现出历史的相似性特点。比如振业和华北的投产时间几乎同步、与十年前两家日企的开工情况相似;振业的股东来自丛良弼经营的东顺泰商号本身,而青岛燐寸的投资方是日本国内一家重要的火柴制造商;当山东火柴的投资方来自明石燐寸、东鲁燐寸等多家日本的本土火柴企业时,华北的股东构成则囊括多个行业和门类的投资客。烟草业的战警堂、银号业的邹道臣等人,都在华北火柴的股东之列。

如同当年山东火柴与青岛燐寸凭借绝对优势掌控整个市场,民族企业的振业和华北之迅猛发展成为最终打败日资火柴独霸一方的生力军。从“洋火”迈向“国火”的一小步,倾注着创业先驱和行业群体的协同作战与不懈努力。

伴随国内“提倡国货”运动的高涨,催生出二十年代末、三十年代初大批中小规模的企业,从而把青岛推上火柴生产基地的重要地位并书写着早期城市工业发展不可或缺的灿烂篇章。这些企业包括明华、华鲁、振东分厂、鲁东、信昌、兴业、华盛、洪泰分厂、中亚、福来、海滨、大明等。至此,民族火柴工厂在资本、产量、产值、销售等诸多方面均已超过曾不可一世的几家日本厂家。

以台东镇为核心的曹县路、利津路、顺兴路、埕口路等多条道路,不断汇聚一家家新的工厂。以胶济铁路的站点为设立厂区的选项,除了城阳站附近的胶东火柴厂外,中亚火柴厂也在城阳以西二十公里处的蓝村车站周边建厂。作为市郊的外埠,即墨出现的多家火柴企业虽然彼此分散但工厂相对集中于同一行政区域,是台东镇之外的又一处火柴生产的新天地。

与日资企业市场垄断的时段相当,民族火柴得以发展的大好良机维持在十年左右,直到南京国民政府提高统税、瑞典火柴大量倾销、日本火柴严重走私,特别是1938年初青岛再次被侵华日军占领。

纵观火柴业的投资构成,它们大多归属胶东半岛地区的民间资本。作为投资小、门槛低、见效快、需求广的民生产品,除去火柴生产本身确需精良设备与技术人员的支持,包括原材辅料尚需进口方能解决的实际情况外,不得不说良好的营商环境、宽松的城市氛围,加之熟练的劳动力资源、充沛的管理者经验,都是推动企业与行业达至繁盛的主导因素。

张勇更多作品

世说文丛总索引