“山高也有常流水”

京剧艺术大师、马派创始人马连良是与梅兰芳齐名的20世纪最具影响力的京剧大师。今年是马连良先生诞辰120周年,中央电视台戏曲频道用两期《角儿来了》纪念大师,尤为难得的是,栏目通过视频连线,请出虚龄百岁的迟金声老先生表达怀念之情并祝愿马派艺术发扬光大,还请了马先生的令嫒马小曼女士、第三代传人朱强和马先生的嫡孙马龙等做现场嘉宾,讲述马连良先生生活趣闻与马派艺术特色。节目做得轻松,但看完节目,作为观众的我却很沉重。

120年,两个甲子。其中一半多一点时间是马连良的生年,一半少一点是其亡年。在其六十五个生年里面,大部分时间他一直站在舞台中央,光彩夺目。生命最后短短几年的困境和灾难,让他像一座巍峨的冰山轰然塌陷。六十五岁的年龄,正是一位艺术天分极高的艺术家贡献良多的时候啊。马连良先生舞台上尽显潇洒,临死狼狈至极,想起这层,怎不让人唏嘘不已。

“金榜上有我的名姓”

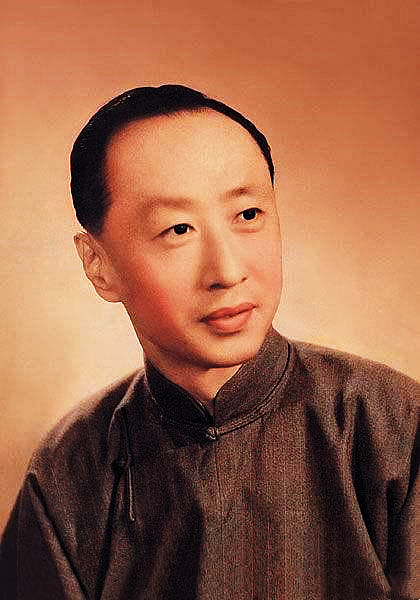

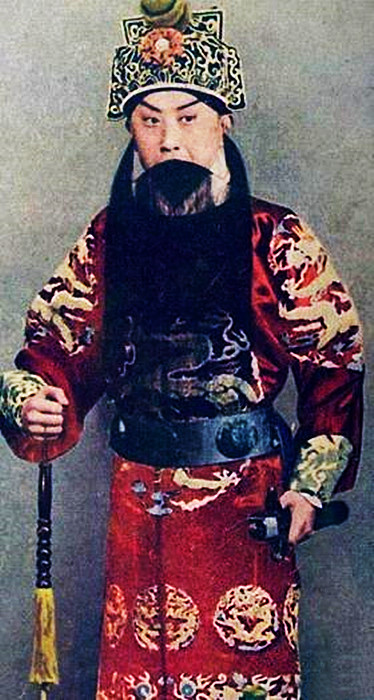

马连良(1901年2月28日-1966年12月16日)字温如,中国著名京剧艺术家。9岁入北京喜连成科班,11岁时同时学演老旦、丑和小生戏,14岁开始主演老生。17岁,学艺十年期满出科,应邀去福州担任主演,标以谭派须生。18岁北返,再次坐科三年以上。21岁时初演于上海,赞声四起,灌制唱片数张,风行各地。25岁开始整理改编、演出传统剧目。1927年26岁时挑班演出,名挂头牌。26岁自行组班——扶风社。

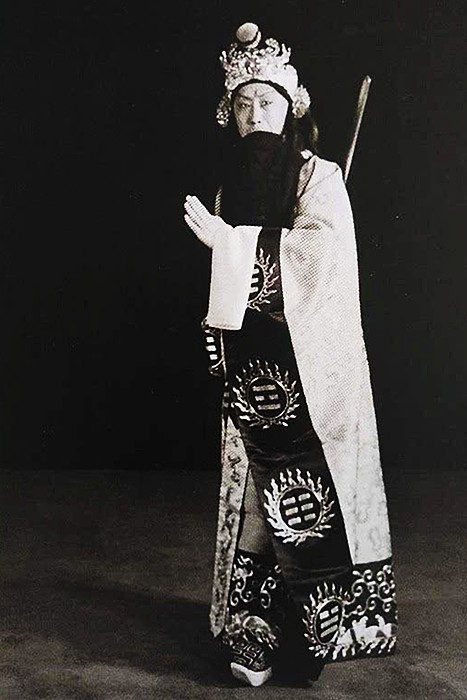

早年他与余叔岩、高庆奎、言菊朋并称前“四大须生”;后三人去世,他又与谭富英、奚啸伯、杨宝森并称后“四大须生”。马连良被尊为“京朝派”的代表,与麒之“海派”、唐之“外江派”鼎足而立,又有“南麒 (麟童) 北马 (连良) 关东唐 (韵笙) ”的说法,为民国时期京剧三大家之一。舞台上,马连良先生的表演潇洒自如、帅气洒脱,让观者犹入仙境一般。他创立的马派唱腔集谭派、余派等众家优势,既融会贯通,浑然一体,又个性鲜明,识别度高。他的演出实践之多、跨度之长在当时无人可比。堪称京剧史上划时代的人物。独树一帜的“马派”表演风格,自1920年代至1960年代盛行不衰,绵延至今仍是主要的老生流派。

“好一似鱼跳龙门”

“状元府”与“疙瘩楼”

上个世纪三四十年代马连良先生达到了自己艺术和财富的双重巅峰。南丰胡同里的“状元府”和天津卫五大道上的“疙瘩楼”,便是极有象征性的标志。

关于状元府,叶盛长在《回忆亦师亦兄的马连良》一文中有详细介绍:

“马四伯(马连良父亲)看出自己的这个儿子将来必有出息,便火上浇油用激将法鞭策他,‘你要是个好小子,就长志气好好学戏。如果将来真能成个角儿,就能挣大钱了。到那时,我也没旁的指望,只是指望你把咱家对门儿的那所状元府买过来,咱一家人搬进去住。能办到这件事儿,也算你小子给咱家增光耀祖了。’连良师兄听了这番话以后一句话也没说,可从那时起,他就把老人的勉励深深地印在脑子里。他暗自使劲儿,努力钻研技艺,一时一刻不容自己松懈,终于学得了一身过硬的本领。出科不久便独自挑班,果然一举成名红遍全国。最后真的实现了马四伯的期望,买下了那所状元府。说起这所状元府,那真是讲究得很,一共三套院还带着后花园儿。后来我向连良师兄学戏,经常到这所宅第里去。彼时,连良师兄把老母亲安顿在后院正房里,他自己住中院正房,四周的厢房是厨子、阿姨和听差们住。西厢房是个过厅儿,我学戏就在那儿,过了过厅儿就是花园儿。东屋是饭厅。他所以能用重金买下这所房子,一方面是因为有志气,在业务上精益求精,因而成名显贵,另一方面也是因为他出身贫寒,一向省吃俭用的结果。”

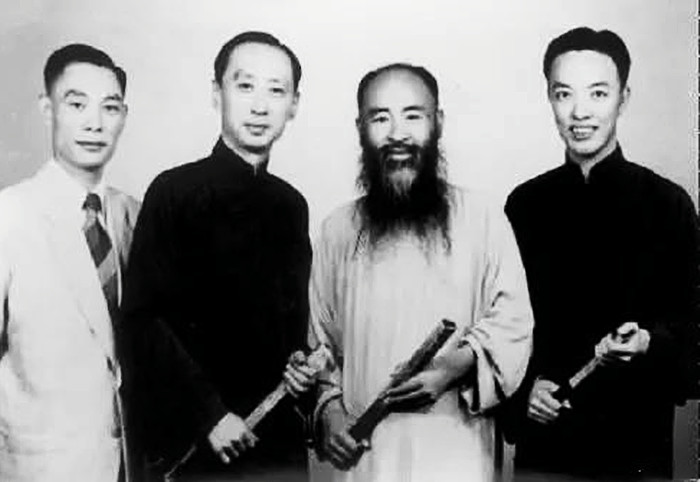

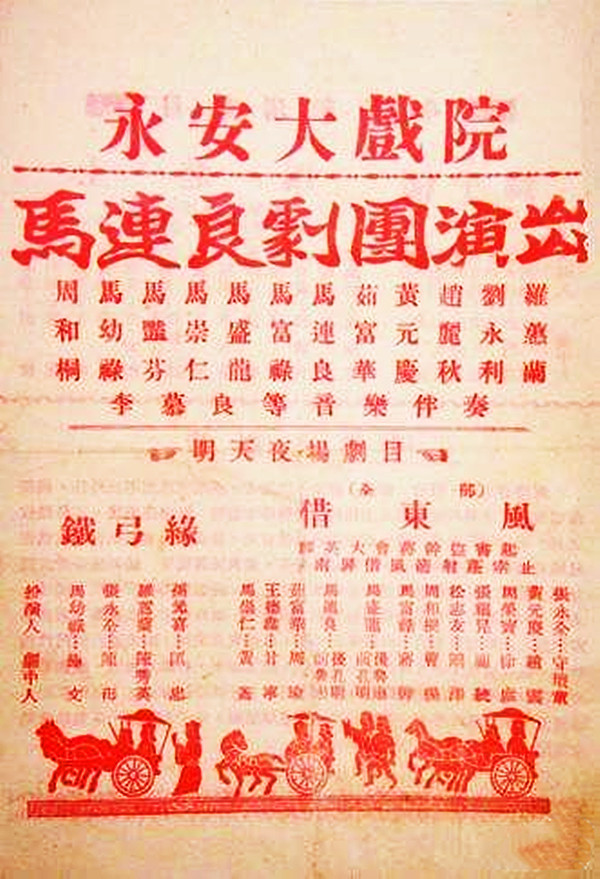

叶盛长先生所回忆的“独自挑班,一举成名红遍全国”,指的就是1930年马连良组成扶风社的时候。1933年在天津,马连良与周信芳同台演出,“南麒北马”合演于天津,这是京剧史上值得大书特书的重要事件。天津《商报》对周信芳、马连良的此次携手评论道:“开北方未有之创局,是剧界罕见之奇观,亦可谓一时之盛事矣。”彼时,长江以北菊坛老生唯“马”首是瞻,京剧舞台上马连良成了最耀眼的星。就

在臻于顶峰时,马连良在天津投资剧院——中国大戏院,购置住宅——“疙瘩楼”。这栋别墅外檐立面巧妙地用硫缸砖形成的“疙瘩”作点缀,故称“疙瘩楼”,是一幢具有浓郁意大利风情的毗连式高级住宅。它建于1937年,意大利建筑设计师保罗·鲍乃弟设计,为4层砖木结构,前后有小院,底层为汽车房,2层为客厅、餐厅,3、4层为居室、书房。“疙瘩楼”位于天津英租界内,与之相邻的洋楼内尽是达官显贵、名流政要,其中有不少他的拥趸。自他搬进天津这栋房子后,这栋“疙瘩楼”里可谓谈笑有鸿儒,往来无白丁,他们中有退避天津的寓公,也有显赫一时的名流,他们皆因仰慕马连良之大名,欣赏他的艺术而来。

值得一提的是,状元府是从沈阳演出回来以后不久购置的,这场包银颇丰的演出后面还会细说。状元府收拾一新之后,阔气壮观,他自己也颇为得意,请了师傅萧长华先生来家中做客。萧先生参观完宅院,语重心长地对马连良说:“宅子一大,名声也大,开销就大,是非也大,所谓一大三大,你要当心啊!”正所谓树大招风,萧长华的担忧后来果然应验了。

“贪那富贵与赏金”,

“也是时机到难逃罗网”

“1942年,伪"满洲国"成立十周年,伪总理大臣特请伪华北政务委员会派遣演艺界前往祝贺。开出的条件,除了包银,还有烟土。当时北平的烟土不好买,马连良为此而动心,也为此而前往。抗战胜利后,1946年有人检举这事,遂以汉奸罪坐了班房。后经回教协会理事长白崇禧的斡旋,1947年才脱了干系。……

马连良这一趟的“伪满”演出,一直被上边视为“污点”。但为了政治需要,所谓的“污点”有时也是可以拿来利用的。比如,1961年的国庆,全国政协举办的欢迎华侨、港澳同胞归国观光酒会上,官方特地安排溥仪和马连良坐在一起。这一景观,顿时吸引了一批又一批的记者和一批又一批的华侨。后来,父亲(章伯钧)看到他们拍的一张照片,不禁摇头叹息,道:“亦荣亦辱,非荣非辱。”马连良为了这事,背了半辈子的政治包袱。”

如果说1942年马连良为“伪满洲国”“皇帝”演出,是一次大不该戏场,那么1953年在朝鲜战场上,他更不该要了不该要的钱。

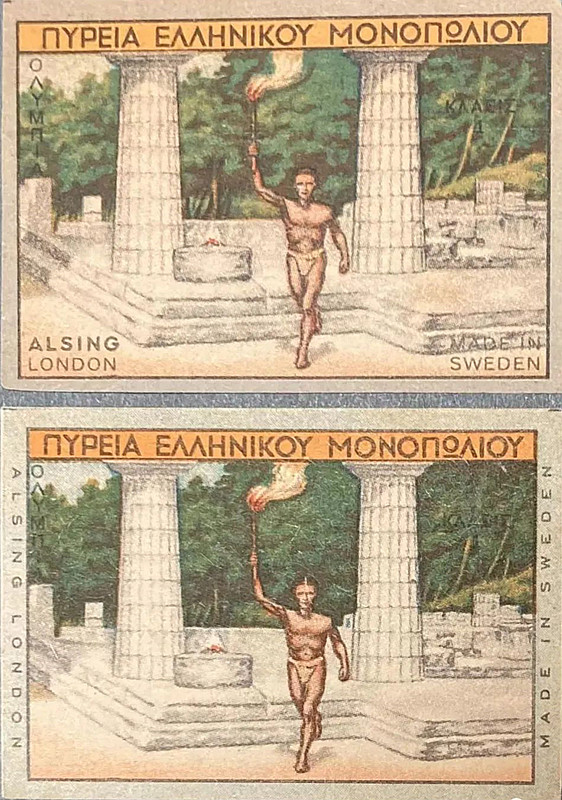

1953年10月,贺龙率第三届赴朝慰问团到朝鲜慰问中国人民志愿军。共有四十个团,三千多个艺人和文艺工作者参加。京剧名演员梅兰芳、程砚秋、周信芳尽在其内,马连良闻讯后,主动要求赴朝慰问演出也得到了批准。这是马连良第一次出国,也是他最后一次出国。在烽火硝烟间歇的阵地上,马连良演出积极,唱了一段又一段。一时,听者忘了自己是战士;歌者忘了自己是演员。然而,谁也没有想到的是,要求参加“赴朝慰问”的马连良,没能懂得这一光荣伟大任务的政治意义,竟要求每场一千零七十万(旧币,折今1070元)的报酬。

尽管有人提醒他说:“这是慰问最可爱的志愿军。”但还是在“讨价还价”中,坚持每场收取一千万(折今1000元)。有人再次提醒:“别的剧团只收演出费。”他也只是每场再减五十万(折今50元)。马连良还囿于“旧社会”吃戏饭的就得靠戏吃饭的观念里,即使给皇上唱,那也得“赏”下来,这是天经地义的事。他哪里晓得需要无条件地献身革命和祖国这样的“大义”啊!“给最可爱的人演出还要钱?!”这无疑是个严重的政治问题,是对正义的亵渎,是对革命的反动。《戏剧报》做了报道与批判。文化部做了类似反革命行为的结论,并写入档案。马连良是一个民间职业剧团的团长,按说,有所开支的民间剧团收取酬劳,都应视为合理。但是当时,已经不能容许任何人把个人和艺术摆放在革命、正义、神圣之上了,错的当然是马连良。他先是在剧团做检查,后在《戏剧报》发表了自我检讨性质的文章,公开向解放军同志表示歉意,并向批评者表示衷心的感谢。饶是如此,1954年8月第一届全国人民代表大会召开,艺人周信芳、梅兰芳、程砚秋、袁雪芬等人都成为代表,艺术成就不输于他们马连良却没有当选。

“登层台望家乡躬身下拜,

向长空洒血泪好不伤怀”

1942年10月下旬,马连良等40余人以“华北文化使节团”名义,前往东北演出。抗战胜利后,北平的国民党接收大员敲诈马连良未果,为了“惩治”马连良,令特务机构搜集此次演出的材料,炮制了所谓的“马连良汉奸案”。民国时代的《戏世界》画报从1946年8月20日至9月初,以《马连良的家》、《马连良案即将侦查梅兰芳在沪表示态度》、《剧界名宿郝寿臣对马案仗义执言》、《马连良投案后国剧界群起呼吁》、《回教团体援助马案》、《三十一日开侦查庭》、《冀高法院昨开庭侦查马连良取保候讯》、《马案开审之形形色色》、《平市戏界两千人请愿签名盖章具保马连良》、《马患心脏病甚剧昨延西医诊治中》等近20篇文章,对此案进行跟踪报道。1946年8月22日,《戏世界》第147期头版头条以《轰动南北、万人瞩目中,马连良昨飞平投案》为题,报道了马连良从上海到北平投案的过程。报道称,因马连良时在上海,河北高等法院遂于7月5日将马连良在北平所住之内二区辟才胡同南宽街门牌13号住房、阜成门外下关高坡路北之马家花园和外一区崇外豆腐巷7号住房同时查封。该院检察处侦查后遂向上海发出传票。马连良曾于7月15日凌晨亲到沪西提蓝桥高等法院受讯,旋即取保候审,“声请准其自行返平投案”。马连良投案后,其家人情况也颇为各界人士所注目。有报道称,时在北平的马连良老母满氏,年逾八十,数日来心急如焚,夜不成寐。及至马连良回平后母子相见,相抱痛哭,悲痛欲绝。马连良当即跪倒叩头道:“孩儿有罪,连累老娘啦!”老母为子拭泪,用颤抖的声音连声说:“你无罪,你无罪!”马谓:“是孩儿无知,只为贪挣几文钱,无心惹祸!”后经戏剧界人士呼吁和社会各界关注,1947年8月16日,河北高等法院宣布,马连良汉奸嫌疑案查无实据,不予起诉。

经此官司,马连良在北平难以立足,只好远走香港。马连良长子马崇仁在纪录片《风雨回归路》中接受采访时说:“我父亲在香港呢,在生活上是很困难的,老得借钱过日子,不是这个朋友那儿借点就是那个朋友借,有几个好朋友呢,是谁呢,大公报的费彝民、澳门的何贤,还有马万祺这都是他们的好朋友,再有一个好朋友呢,就是张大千。”马连良一生喜好交往,在香港朋友的介绍下,马连良结识了电影导演白沉。为了缓解家中债务,马连良不得不接拍电影。这是债务缠身的马连良第一次,也是最后一次接拍电影。此次他一共拍摄了《借东风》、《游龙戏凤》、《打渔杀家》三部影片,这不得不拍的三部影片如今看来可说是价值连城了。

1951年10月到达广州时的欢迎仪式

“我好比南来雁失群飞散,

我好比浅水龙困在沙滩。”

“如今的事儿大变更,

讲什么事事要孤一心。”

回京后他成立了“马连良剧团”重整旗鼓。他的剧团与国营剧团不同,相当于现在的私企民企,靠演出挣钱,自负盈亏。前面讲过,1953年,朝鲜战争期间,马连良主动报名参加了“第三届赴朝慰问团”,在那里演出半年,当时靠唱戏养家糊口的一班人马半年没有分文收入。回国后,因马连良慰问演出“要钱”而遭到批判,被迫公开检讨。1957年“反右”,马连良在北京市长彭真的“力保”下,侥幸逃过一难。而他的弟子没能幸免。李万春是马连良收的第一个弟子。领导要求马连良必须参加批判李万春的大会,还要“立场鲜明”发言表态。他耗时到最后一个上去,支吾了两句鞠了个躬就下去了。会下他说:“万春呀,希望你不要记恨我。不是我要批判你,是他们要我批判你。我是没辙。我还听说,这回内定的右派本来不是你,是我。后来听说上边没批,才改了你。”1963年改造京剧。先是马派名剧《赵氏孤儿》被江青点名是“毒草”。之后,传统剧目遭禁演,革命样板戏登台,从此,聚光灯投射的对象是“李玉和”、“杨子荣”了,马连良也就失去了曾经的辉煌。

“我好比丧家犬好不悲哀”

《海瑞罢官》是1959年4月北京市副市长吴晗根据毛泽东号召学习明朝大臣海瑞“直言敢谏”精神而写成的一出京剧。1960年底,剧本完成之后,交给北京京剧团排演,马连良、裘盛戎、李多奎主演,琴师是李慕良。《海瑞罢官》的内容是海瑞因为不畏权贵徐阶,平反冤狱、退还民田而被罢官下狱。戏演出后,受到观众好评。毛泽东曾赠送亲笔签名的《毛泽东选集》给吴晗,以示认可其作品。谁曾想到,时隔数年,1965年11月10日,上海《文汇报》突然发表姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》一文,扭转了这一评价,斥责《海瑞罢官》为反党反社会主义的“大毒草”,并指它影射了“彭德怀事件”。对一出戏的定性提升到了政治斗争的高度,由此揭开了文化大革命的序幕。

马连良因出演《海瑞罢官》,被卷进了政治漩涡而招致灭顶之灾。恐怕他直到闭眼离开这个世界,都没弄明白是怎么一回事。1966年6月4日,北京京剧团在一所学校演出现代戏《年年有余》。马连良化好装后,一般都要“衣——”“啊——”地吊吊嗓子。这次,他不吊了。却连喊了两三声“完啦!”、“完啦!”这让站在一旁的义子王吟秋很纳闷。原来是那天中央人民广播电台广播了姚文元的批判文章,说周信芳主演的《海瑞上疏》是大毒草。马连良听到这个消息,马上联想到自己主演的《海瑞罢官》,《上疏》成了毒草,《罢官》岂能幸免?《海瑞罢官》南麒北马,一南一北,一个演《海瑞上疏》,一个演《海瑞罢官》,这不成了遥相呼应反党吗?马连良知道自己大祸临头了。果然,第二天上午,北京京剧团就有人在中和剧院给马连良贴出大字报。马连良想到,1959年因毛主席号召学习海瑞刚直不阿的敢言精神,他才请北京副市长吴晗编写了《海瑞罢官》剧本的,当然,马连良也喜欢海瑞这个人物。那时他的审美观点、价值取向和党的文艺方向保持了一致。他自己为舞台上海瑞这个新角色倾尽了心血,1961年公演后,获得一片叫好,受到毛主席的赞赏。为此,他被还请进中南海吃饭,受到当面表扬。怎么转眼就成了“为彭德怀鸣冤叫屈了?”一部好戏成了“毒草”,真是造化弄人!

原来,早在1965年2月,姚文元就动笔写《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》了,文章前后写了七八个月,多次通过秘密渠道进京修改,11月10日在上海《文汇报》发表,11月30日《人民日报》全文转载,并加了编者按。这样的背景,有几个人能知道?别说马连良,连善于政治投机的吴晗都没有丝毫的察觉,否则他不会自己伸脖子往绞索里钻。马连良主演的《海瑞罢官》被巧为利用做了发动文革的导火索,用他弟子安云武的话说:“海瑞够倒楣,马先生够悲惨啊!”

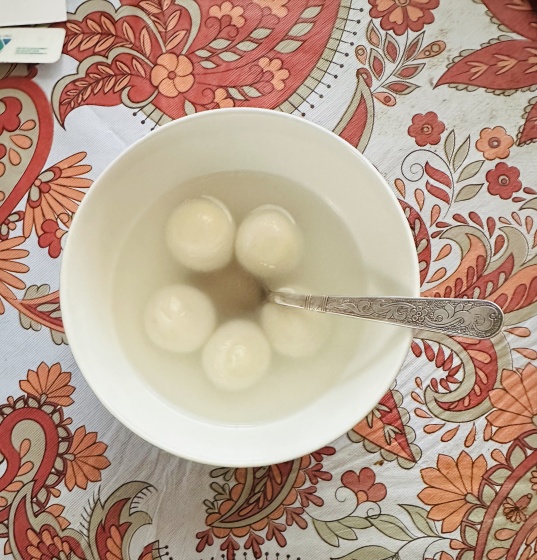

1966马连良被点名揪斗后,他病倒在医院。造反派下令:不管病情如何,必须马上回团报到接受批斗。他的罪名除了为彭德怀翻案外,还有“汉奸”、“戏霸”、“漏网大右派”、“反动学术权威”等等。他被关押在北京中和剧院休息厅用景片隔成的小屋内,随时被揪出批斗。一时间,他苍老了十年。以前那个精气神十足的马三爷不见了,人们见到的是一位面色灰黄,下身浮肿,步履蹒跚,腰弯背驼,拄了拐杖的老人。1966年12月的一天,马连良的小女儿马小曼接他回家。半夜,突然有人砸门,马夫人问是谁?“借个锅煮点元宵。”原来是驻前院的“西纠”红卫兵。锅被拿走了,家人发现马连良出了状况,冷汗浸透了衣物,胸口发闷,全身冰凉,气若游丝。他是被敲门声吓坏了!大门被红卫兵上了锁,出不去!最后大女儿给“红卫兵爷爷”跪下了,苦苦央求,才把大门打开送医抢救。到了阜外医院,院方一看是马连良,不敢给他看病,马上打电话请示上级:“马连良来医院,要求抢救。”“等一下,我们再请示请示。”上级上面还有上级,也不知道请示到了哪一级才获“恩准”,医院算收留了马连良。12月16日,马连良入院第三天,护士为他验血,当针头对准静脉血管扎进去时,马连良“哎哟”了一声,头便软软地歪向一边,脸变了颜色。一代京剧艺术大师马连良先生就这样走了,终年66岁。弟子安云武说:“马连良的身体真是很好,没有这场灾难,他不可能故去。如果真是能够再多活些年,他给社会的贡献,给我们传下来会很多的。”

从1951年离港北归,到1966年猝然辞世,掐指算来,正好15个年头。不知道晚年的马连良可曾想起离港时所算的那不寻常的一卦?

“一阵风留下了千古绝唱”

民国年间,马连良享受多次灌制唱片剧目之多发行量之大为当时所少有。他的唱腔流利、舒畅,雄浑中见俏丽,深沉中显潇洒奔放而不失精巧。京剧舞台上的诸葛亮非马连良莫属,《借东风》一折绵延百年,至今仍是老生戏中的明珠。马派剧目很多唱段脍炙人口,“此时间不可闹笑话”、“劝千岁杀字休出口”、“我本是卧龙岗上散淡人”等,成了“世界名曲”,大江南北、城市乡间、胡同里弄、学校机关……到处传唱。叶盛长先生评价:“我以为,他的成功固然是由于他过人的聪敏和高超的美学修养所导致,但是那终生不渝地忠于艺术的精神和锲而不舍孜孜以求的顽强毅力,乃是使他成就为杰出艺术家的更重要的因素。他是京剧生行艺术的一座高峰,我们应当永远学习他、研究他和纪念他。”

1996年,马连良去世三十年后,北京民族宫上演了一场《海瑞罢官》。尽管票很快售罄,马先生的徒弟安云武还是建议剧院一定要有演出的宣传广告:“我是想通过这个广告,告慰马先生的在天之灵。”因为对面是马连良的故居。

戏曲的光采,永远落在角儿的身上,早年马连良先生一出场,满台生辉;一张嘴,余音绕梁。如今,马派弟子众多,是活跃在当下京剧舞台上的主力。作为戏迷,我衷心希望通过一代代传人的传承和舞台展示,会让人时不时想起关于马连良先生的艺术成就和传奇人生。

于学周更多作品

世说文丛总索引