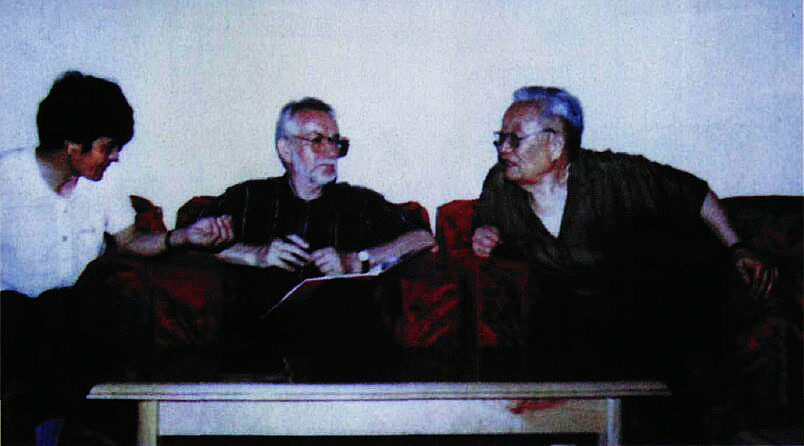

史念海(右一)与英国剑桥大学《历史地理杂志》主编阿兰·贝克教授在交谈(1996年)

他一生致力于历史地理学的开创性研究,是中国现代历史地理学的创始人之一;面面对荒凉贫瘠残破不堪的黄土高原,他以“有用于世”的治学理念,提出了治理黄河的根本在于治理黄土高原的观点。这一切,都缘于他对故土的热爱以及作为一名“不忍”学者的“人间情怀”。

1985年,一本名为《黄土高原森林与草原的变迁》的学术著作出版。书中明确提出,在黄土高原“必须退农还林,退农还牧”。此建议立即引起中央高度重视。

这本书的作者就是我国著名的历史地理学家史念海先生。

史念海比较集中地研究黄土高原,已是20世纪70年代以后,但是,他与黄土高原的缘分,却陪伴着他的一生。

走出黄土高原的史学家

史念海1912年生于山西省平陆县,字筱苏,是中国现代历史地理学的创始人之一与谭其骧、侯仁之一起,被称为中国历史地理学界的“三杰”。

2000年2月,史念海为自己生前最后亲自编选的论文集《黄土高原历史地理研究》一书写的前言中,忆及早年对黄土高原的直觉印象和朴素情感,说自己“生长于黄土高原的边沿,是生来和黄土高原有缘的。”“我所生长的山村(傍临黄河),就是夹处在东西两侧的沟壑之间,所以从小时候起,对于沟壑并不陌生。”

1932年8月,史念海考入北平辅仁大学历史系学习。因受时任校长并亲自代课的史学家陈垣先生的影响,史念海逐渐对昌盛于清初乾嘉时期的舆地之学(近代以后被称为沿革地理学,再后来才称为历史地理学)发生了浓厚的兴趣,并于大三时基本修完了大学四年的全部课程,之后便开始作尝试性的考据研究,撰写了《两唐书地理志互勘》《西汉侯国考》等论文,连续发表在顾颉刚创办的《禹贡》半月刊上,因此深得顾先生赏识。顾先生将他举荐给了正在撰写《中国方志考》的方志名家张国淦先生。

在此期间,史念海因为帮助张国淦搜集各类方志记载,得以翻阅查检了作为北京图书馆镇馆秘籍的《永乐大典》,以及张先生私藏的大量各个时期的地方志书,积累了相当丰富的地理沿革方面的研究素材;同时,在顾颉刚的授意与指导下,史念海完成了对国内现代历史地理学具有开创意义的现代历史地理学专著《中国疆域沿革史》并以此奠定和开启了自己孜孜一生的历史地理学研究的学术生涯。

“七七”事变后,顾颉刚和张国淦先后离开北平,史念海也辗转于西北、西南等地,先后任平凉师范教员,察哈尔蒙旗特派员秘书、西北文化学社《西北资源》月刊编辑、重庆国立编译馆副编审,并兼任复旦大学(临时迁址重庆)历史系副教授等职。

1938年,史念海从西安取道兰州途中,第一次以一个已有深厚历史地理学术积淀的青年学者的深邃眼光,目睹了一路上数不尽的纵横沟壑和人迹稀少的荒寒景象,半个多世纪以后,史念海回首和追索自己与黄土高原的缘法脉络时,谈起这次经历,说“那时我才感到黄土高原的特殊”。这种特殊是因为眼前见到的黄土高原与自己在文献记载中所获知积累的远古、中古历史时期的黄土高原相去甚远,甚至连原始意义上“原”的概念都不复存在,因为“原是高起而上面平坦的地形”。但眼前的黄土高原“原面为许多沟壑所切割,已经不成其为原了”。

从那时起,史念海就开始将考察黄土高原的变迁历史纳入自己的研究范畴。之后,几乎每到一处,“都是先注意到沟壑,观察它的宽度和深度,并探索沟头所在。”这为他以后集中研究黄河中下游和黄土高原环境治理积累了大量第一手的原始素材。

“有用于世”与河山之恋

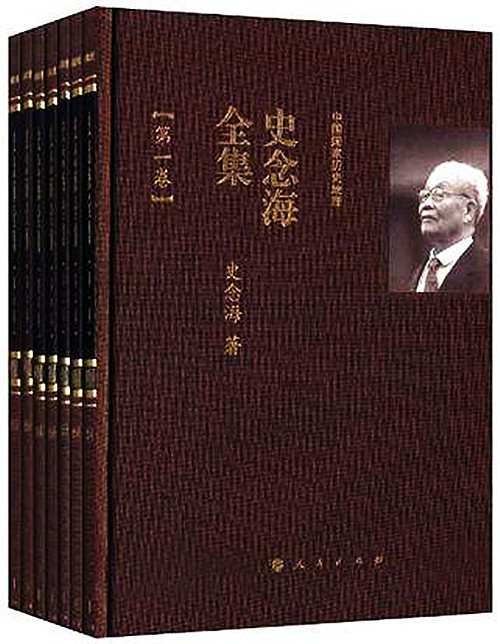

1947年到1954年,史念海先后受聘担任兰州大学和西北大学历史系教授兼系主任。1954年11月调至陕西师范大学后,先后任历史系教授兼系主任、副校长,创建首批历史地理学硕博学位点,任硕士生,博士生导师,并创办中国历史地理研究所。此后近50年的时间,史念海先后致力于中国历史经济地理、中国历史农业地理、中国历史人口地理,陕西历史军事地理等课题的研究,这些研究活动大多是具有开创性意义的先举,其间的许多研究成果,以《河山集》冠名结集出版,从1963年第一集面世,至今已编辑出版至第八集。

《河山集》作为史念海毕生致力于历史地理学研究的代表性成果,深受国内外学术界的重视与赞誉。犹如“禹贡”之于顾颉刚,“河山”之名也成为国内现代历史地理学的品牌与代名词。诚如白寿彝先生在1980年为《河山集·二集》再版时所作的序言中所说:“念海同志治历史地理之学,快有半个世纪了,早已成绩硕实,卓然名家。它(指《河山集·二集》为历史研究工作和历史地理学踩出了一条路子,这是应当特别重视的。”(转引自北京师范大学教授瞿林东先生的《史学家的河山之恋》一文)

1972年,年届六十的史念海因主持编撰《陕西历史军事地理》一书,先后两次带领课题组工作人员到陕北实地考察,寻访踏勘古战场,营察、粮道等遗迹。然而行迹所到之处,眼前所见情景,却让史念海生出许多课题以外的感触与震撼,以至潜然泪下。第一次,史念海是站在吴堡县宋家川黄河桥上,目睹中央往陕北发放救灾粮的车队从眼前经过。那时,榆林及周边地区遭了灾荒,中央派几路运粮车队不停地往灾区运送救灾粮。看着满载粮食的大卡车隔几分钟就尘土飞扬地从眼前过一辆,前后远无尽头,史先生在桥头站了很久,看了很久,想了很多。

第二次,史念海是站在绥德县的九里山山顶,望着对面沟坡上新修的两排梯田,听到被他询问的引路员说,修这梯田的村子全劳力半劳力总共76人,一个冬天就修成了这44层梯田时,不禁流下泪来,感叹说:“就是这样的勤劳,每年所收获的还是不够食用。这能说不是一个严重的问题?”

从那一刻起,史念海在做历史军事地理考察研究的同时,甚或可以说借着课题之便,开始全面系统地研究探索治理黄土高原的渊源依据和可行方案。这不仅超出了他当时所承担课题的研究范围,甚至也超出了传统历史地理学的研究范围。而他在黄土高原以及黄河流域环境治理方面极其丰硕且深入系统的研究成果,不仅大多在当时就引起学界及有关部门的关注与重视,而且被中央作为大政国策采纳并付诸实施。

“有用于世”是史念海一贯秉承的治学理念,这大约也就是北大教授陈平原先生所说的史念海作为一名学者的“有情”“不忍”的“人间情怀”。

学术遗产的现实意义

长期以来,关于黄土高原研究争论的焦点问题主要有两个方面,一个是成因,一个是原始植被。

早在19世纪60年代,被认为是最早研究黄土高原的德国著名地理学家李希霍芬(Von Lichthofen),在其名著《China》一书中,曾对黄土高原的原始植被做过较多探讨,他认为黄土高原因为由厚层黄土堆积而成,不能生长树木,其原始天然植被应该是草原。之后一百多年间,尤其是上世纪50年代以来,因为治黄工程需要,国内学界曾组织地质、地理、植物等多学科专家对黄土高原进行过一次全面的考察研究。其间关于黄土高原原始植被的讨论,有草原说、森林说、森林草原说等几种观点,仍以草原说占主导地位,关于黄土高原成因方面的讨论,一直有风蚀和水蚀两种观点。

史念海经过长期大量的史料挖掘、文献考据和细致入微的实地考察后认为,黄土高原在古代曾经原面辽阔,物产丰饶,并有过大面积森林覆盖,而现在沟壑纵横,残破不堪的地貌特征,是由于河流的长期侵蚀与下切,加之人为作用对原始生态环境的破坏,所演变形成。

早期的治黄措施多着眼于下游黄泛区的工程治理,但史念海认为,河患频生,历来多在下游。重视下游,自是当务之急,但其肇因却在中上游。黄河中上游纵贯黄土高原,其干、支流长期对黄土高原侵蚀,切割所形成和挟带的大量泥沙,汇集到下游,随处沉积,抬高河床,年年秋汛时极易引起泛滥。这种仅重下游,就河治河的措施是治标不治本。舍本治标,黄患河灾将永无止息。因此,史念海提出治河的根本在于治理黄土高原的观点。

史念海一向注重实地考察,他的足迹也遍踏了南倚秦岭、北抵阴山,西至乌鞘岭,东到太行山的整个黄土高原。用他自己的话说,“必须了解清楚,这才能说到治理,不然,放言高论,难于说到什么裨益。”

在这一过程中,史念海关于黄河流域和黄土高原环境治理的研究不断推出新的成果,他极力主张和倡导在黄土高原上植树种草,恢复生态环境对黄土高原河流侵蚀和黄河下游泥沙淤积的控制与调节能力,并在《黄土高原森林与草原的变迁》(山西人民出版社,1985年版〉一书中明确提出在黄土高原“必须退农还林,退农还牧”的建议。

这一建议在当时即被中央采纳,而且在15年之后,中央在西部大开发的战略决策中,再次将“退耕还林(草)”作为其中的重点工程之一。

2001年3月27日,史念海先生去世。近几年,历史地理学界关于史念海先生学术成果的搜集整理与研究工作已经取得很大进展。2004年,陕西师范大学中国历史地理研究所正式开通了“河山网”,这是一家纪念和研究史念海先生学术成就的专门网站。

现任陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心主任的侯甬坚先生在《史念海先生留下的学术遗产》一文中,论及史先生对黄土高原历史地理研究的贡献与意义时说:“时至今日,由于下述三个方面的原因,史先生关于黄土高原研究论著的意义被加重了:(1)黄土高原地质体在全球环境变化研究中的独特性,使得人们需要研习这些经典的历史地理著作……从中了解历史时期黄土高原的基本面貌;(2)中国古代文明起源及其延续发展,同黄土高原的自然条件有着密切的联系,增加对过去历史活动舞台的了解是进而研究历史演变规律的一个十分重要的途径;(3)现代黄土高原退化环境,水土流失现象的治理,又使人们将眼光放在了历史地理著作上,意即深入了解过去人类活动在这一地域如何展开的过程,及其对自身生存环境的作用和影响,是今日治理工作,尤其是理论探讨中不可缺少的内容。”

近年来,黄土高原封山育林、退耕还林、退农还牧等生态环境治理工作成效显著,加之更多学界人士对这一地区多角度的深入研究,一个物丰地饶、山川秀美的黄土高原渐渐呈现在世人的面前。

史念海先生心中的梦想正在实现。

原载《新西部》2006,11

胡香更多作品

世说文丛总索引