原籍蓬莱的姜景渭出生在河南,是因清朝末年,姜父在南阳镇总兵宋庆(1820-1902)的驻军内担任文员。后来,一位韩姓同乡在南阳出任县长,于是招呼姜父去办文牍。韩县长从南阳又到禹州,卸任后,便将姜父托付给老毅军的一位马姓营官。这是姜家在禹州生活的因由。

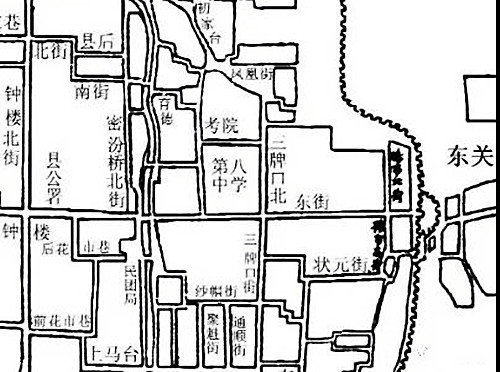

蓬莱城区简图可见“聚魁街”

八岁时,姜景渭入读禹县国民小学、私塾、育文小学。1926年,他的叔父在家乡病逝,随即跟从父亲返回故里。待至蓬莱,先在志成小学念书一年,后在文会中学求学两年。此间,李慕(1915-1984)和姜晓是姜景渭的师长。解放伊始,李慕从胶东解放区调任青岛工作,1956-1963年担任青岛市市长。姜晓,原在蓬莱县委宣传部,后来调入省城,是山东省物资局的主要领导。

十九世纪六十年代中期,美国传教士狄考文(Calvin Wilson Mateer,1836-1908)在蓬莱设立“登州文会馆”。蓬莱古称登州,是《天津条约》后增开的通商口岸,成为当时传教士登陆地点之一。据史料评述,登州文会馆被认为是中国第一所近现代高等院校。狄考文在华从事宣教、教育长达四十五年之久,不同程度影响了蓬莱、山东乃至中国早期的教育。1904年文会馆迁住潍县,原址改为文会中学。待姜景渭学习期间,文会中学已从县城西北的观音堂旧址迁到东关。

1932年,姜景渭刚过不悔之年。经朋友介绍,他到了蓬莱北沟镇小学任教。而后的1933年2月至1936年6月,又加入良弼小学。这段长达三年之久的时间,是他从事教学最长的经历。1923年秋,民族实业家丛良弼的长子丛超杰自北平平民大学毕业后回到蓬莱,力倡“要救国非从普及教育做起不可”。1924年,丛良弼和蓬莱乡绅陈立东各出一半经费创办了荫德小学,丛超杰任校长。1925年,荫德小学改名丛氏第一小学,1931年改名私立良弼小学。

后排左起为司麟卿、周兰亭、姜景渭、丛超杰、王杏东

从良弼小学校史资料中的两条线索可见,“二十二年春”,“聘姜绍尚先生,任体育艺术教员”。姜绍尚,在“现任教职员一览表”的“次章”栏注明“景渭”,“姜景渭”即为“姜绍尚”。与良弼小学的这段渊源,为他后来进入青岛振业火柴公司做了铺垫。

在良弼小学期间,姜景渭见到社会上劳动人民辛辛苦苦一辈子仍不能改善生活状况时,他做了一篇歌曲《劳动的人们》。之后,就在课堂上教给学生们演唱。学校隔壁就是国民政府的教育局,因为歌声嘹亮、歌词鲜亮,遂惊动了当政者,竟然还被传去局里问话。可见,当年教育管理本身带有深度倾向。

良弼小学的多位同事,后来都到了青岛。其中包括王杏东、周兰亭,还有校长丛超杰。王杏东(1900-1977),又名王孔绪,后改名王苍,称得上是岛城名士、国学大家和著名书法家,擅长石鼓文、篆籀,还对甲骨文颇有研究。在蓬莱,他师从葛家修(1888-1972),善古琴,承诸城一派,是诸城派古琴的代表人物。但文革期间受到巨大冲击,居住地也从江苏路搬出而蜗居于黄岛路的小屋。这时王苍与家住胶州路的姜景渭,在距离上只隔着三个路口、仅有二百多米远。

周兰亭,原名周建芳,毕业于美国浸信会国外传道部在黄县设立的崇实教会学校。他在良弼小学教授英语,教学水平之高广受好评。后来去了烟台的洋行工作,解放后又在青岛的土产进出口公司。

1986年蓬莱政协编辑的《蓬莱文史资料·第二辑》,收录吕乐天题为“注重教师学识的良弼小学”一文。其中他提到学校的教职人员有徐观民、司麟卿、周如泉、王杏东、周兰亭、孙穆伯、杨子华、迟仲阳、陈心平、张企云、张可时、张高一、李子清、姜景渭、臧式之、荆耀三、袁挹清、赵丕华、韩成嵩、王天一、赵震东等。

吕乐天是良弼小学第五届毕业生,1932年选送至青岛振业火柴公司任职,曾担任会计主任、车间副主任等职,1978年退休。吕乐天毕业后的一年,姜景渭才到良弼小学任教。当1947-1950年姜景渭在青岛振业火柴公司工作时,他又与吕乐天弥补上了两人都曾在良弼小学的时空会合。

与狄考文同期到达的另一位美国传教士郭显德(Hunter Corbett,1835-1920)开始时在蓬莱,后转赴烟台布道传教。1866年他创办的“文先书院”,成为烟台二中得以追溯的历史起点。1920-1936年,是学校演变而成的“益文时代”。姜景渭在良弼小学的工作告一阶段后,并未选择新职业而是考取烟台的“益文商大”继续求学。

益文商业专科学校的校徽图样

1890年,郭显德夫妇在烟台创建义诊所,这是烟台毓璜顶医院的前身。1914年,烟台毓璜顶医院正式开业,后医院附设了一所护士学校。1936年9月至1939年1月,在益文读书期间,姜景渭就在毓璜顶高级护士学校协助办点文牍,他以半工半读的方式完成在烟台益文商业专科学校的学习。

益文毕业时,班上有五名苏联人、一名意大利人和五名中国人。姜景渭以总分第一名的成绩,由学校推荐给烟台义丰进出口商行。一年后,他又南下上海,进入济隆进出口贸易公司。太平洋战争爆发后,海上贸易的线路封锁、业务停顿,姜景渭即在1942年返回家乡,到蓬莱县立第二小学任教。1943年春天,他凭借良弼小学的人脉来到青岛,选择曹县路35号的兴亚三合板厂担任职员。而立之年的姜景渭,算是正式落户岛城。

毕业后的这三四年间,他辗转于烟台、上海、蓬莱多地,在贸易洋行、行政机构和学校任职,可谓异常颠簸。1943年3月至1945年9月期间,姜景渭工作的兴亚三合板厂是与曹县路29号的振业火柴公司相邻的丛氏关联企业,由丛良弼的小女儿丛贞懿和丈夫王尊三经营管理。那时丛良弼已完全投身红卍字会的慈善事业,相关的企业管理完全由其次子丛贯一承担。

丛贯一(1904-1967)是振业集团的董事长,解放后担任山东省政协委员、青岛市工商联和民主建国会的负责人。当青岛市的火柴行业整顿重建后,1959年他成为在公私合营振华火柴厂基础上变革的台东化工厂的厂长。六十年代中期,台东化工厂北迁沧口,如今已拓展为青岛红星化工集团公司。

抗战胜利后,姜景渭凭借其过硬的外语水平,担任过小段时间海军训练团的英文译员。后在臧云远的介绍下,他于1947年10月至1950年10月到青岛振业火柴公司工作。期间1949年10月,姜景渭在火柴厂参加工会,后担任该厂工会副主席、宣教委员等职。

臧云远(1913-1991)是蓬莱古城走出的革命诗人、作家、教育家。他的名字,能够串起一部现代文学史。与臧云远年龄相仿的姜景渭曾经回忆,“在解放前能常和臧云远接近,才能得着一点新书看,我认为这是我的人生极大转变点”。其时,臧云远的父亲臧恒甫就任青岛振业火柴公司经理,董事长就是丛贯一。

1950年11月,青岛市委选调姜景渭到中国人民解放军青岛市军事管制委员会联络处工作,后转入所属单位华兴公司。1952年9月,他调入地方国营企业实业公司,担任秘书组长。已届不惑之年的姜景渭,从1953年5月开始的二十四载,一直在青岛商品检验局的工作岗位,直到七十年代末正式退休。

从他乡河南到故乡蓬莱,从良弼小学又到益文商大,从兴亚三合板厂再到振业火柴公司,串联起来的是上世纪一二十年代到五六十年代的半世人生历程。单以普通个体的成长轨迹回看,大可寻到一个时代群体的努力和奉献、一家民族企业的经营和发展,以及一座城市在不断演化的过程中,其附带的一批批外来移民的扎根落户与全心融入,不得不说它们都是探索城市文化和地域性格的有效契点。

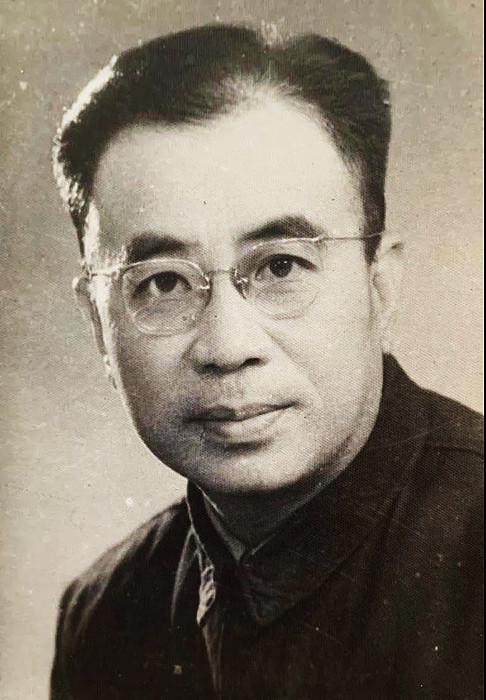

姜景渭(1912.7.13-1991.12.13)

暮年的姜景渭,给人的印象依然身材高大、头发雪白、目光慈祥、浓眉深厚,极像是一位大学教授。家里挂着的两只小相框,是墙角处的年轻时侧身照和进门左侧墙面上的工作照。说起这枚在办公室辅导青年教师的照片,那是刚刚恢复高考的山东大学,外语系教师极度短缺。他的大女儿在山大化学系任教,女婿是著名化学家、八十年代中期曾任山东大学校长。照片是在国家亟需人才的年代,山大邀请姜景渭到济南帮忙工作的记录。

外语教学上的丰富经验,让他在退休后受聘担任青岛一中的英语老师;对外经贸方面的渊博知识,他又受邀担任顾问、每天往返于离家不远的青纺联公司。

1991年冬天,是姜景渭人生的终点。与出生的7月13日重叠的又一个13号,恰恰是那年一个极端的星期五。西方文化中,对于13日和星期五的重合颇为忌讳。不知一生见证时代不断发展与深谙英美文化背景的姜景渭同这几个数字,是偶然的巧合呢还是潜藏的宿命。

失去之后,方知珍贵。当失去还未完全失去时,那便是弥足珍贵。转过年来的1992,迎来新的春天,那是又一个新时代的开始。

2022.1.20

张勇更多作品

世说文丛总索引