车停在青岛韩家民俗村入口东夷门侧对面。毛毛秋雨也停了。这个巧合解决了我从高密到红岛一路担心的能否进入民俗村观光的顾虑。雨一停,天空透出光亮,民俗村大门前郎君大道的湿气迅速散去,道路一侧的垂柳和另一侧的紫叶李随着大道东西延伸,枝稍垂挂水珠。柳树的髭须垂得很低,在一人高处经过人工修剪,方便行人人行道上来去。相约一同游览采风的城阳区作协的朋友们陆续抵达,在入口集合,“韩家民俗村”描金画龙的四柱三门牌坊清晰地立在眼前,各类建筑、游廊、桥栏、石碑隐约在高大树木中,沉静覆盖着民俗村。

落叶没停,这深秋的景物,由冷风吹着,也许才刚开始飘零。我看到的路边柳树,枯黄的叶子不多,零星枯叶试探着飘向柏油路面。还没遇见的树木,比如民俗村内的白蜡、银杏,撑开了金黄色的伞,举在高处,往翘檐灰瓦的建筑上落。路面、檐角、瓦片间的落叶粘着雨后的潮湿,闪烁秋色,完成了季节的转换,大都在寻找或已经找到了落脚点。我可以仰视、平视那些黄色的、微红的落叶,避开地面的水洼,从中缓慢地走过,像韩氏先祖那样,悄无声息地从明朝某个时段来到这片海滩,面朝大海,定居下来,以捕鱼晒盐为生。他们以及他们的子孙理所当然是这里的原住民,承继先民的衣钵和传统,在渔与盐中,一代一代,辛苦劳作,栖息生活,摸索生存的意义。而我只是过客,低头行走的路人,但不影响我们在此相逢。

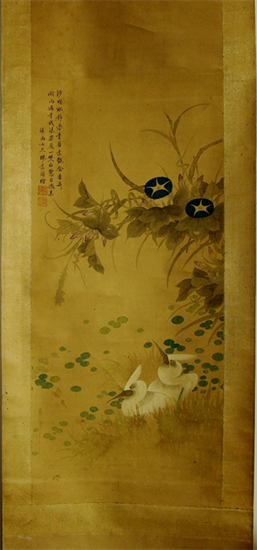

飞檐之上的窑作飞禽走兽,例如海马、狻猊、獬豸、斗牛,尤其檐尖的骑凤仙人,它们居高临下,除了可环视占地三百余亩的韩家民俗村落,还可用悠闲的姿态,俯瞰这个季节纷纷飘扬的树叶,采取何种姿态坠入既定的角落,像当年遥望扬帆出海的渔船,如同一片或数片树叶在海面起伏,渐渐远去又清晰地归来。又能低首于渔家儿女霞光中的飞梭织网和烟尘中翻耕盐田的垄纹,那些白花花的颗粒,从黎明望过去,仿佛在海滩之上撒了一层金辉。日日劳作,相聚分离,真实地生活,正是生之根脉,烟火的出处,但在岁月流转中,它们如这暮秋一般,落叶飘零,随风飞舞,相聚又消散于浓淡不均的阴影,再难寻觅捡拾了。

这些烧制的飞禽走兽其实并无人的视觉,也无人的情感,但作为物象,它们存在并一直存在的理由,反射着栖居于此的一代又一代韩家人追寻过去与遥望未来的心境:过去不敢遗忘,未来尚可求索。在村内走走停停,每座建筑和走廊旁边,随处可见凌霄和枫藤,它们被栽植在墙角屋边,沿着灰色的墙砖或廊架向上攀爬,时光荏苒,它们有的爬上了墙角,有的侧身在屋脊,我想它们的视线一定越过了韩家村,望见了盐滩和更远处的海面,感受到海风的吹拂。它们齐刷刷地舞动,夏日里摊开绿色的手掌,握住流汗的日光,而在今天,秋风秋雨中,它们的手掌变成彩色,更像伸手入怀,掏出了花手绢,驱赶着雾霾,向过去摇晃,仿佛又看见了那一行最先到达这里的韩家人,望见了村落里第一缕炊烟,望见了千百年的生活史。它们当然也看见了我们,这群试图探索发现渔盐文化的一群,它们无法对我们说出更多,但它们寄托了民俗村建设者更多的情怀和对生命的感受。就像我在民俗村入口观看渔家女的表演,她们三五成群,身穿蓝色花布衣裳,挎着条篮,聚在海边,一路行走,弯腰捡拾贝壳、海螺等,累了,便载歌载舞,边跳边唱边斜睨一眼逐渐隆起在远处的大海,海面之上,除了几只暮归海鸥,看不见帆船,她们把隐忧掩饰在相互的打情骂俏中。篮子装满了海螺贝壳,傍晚来临,她们走回韩家村,却把贝壳丢了一路。

英国作家奈保尔著述《抵达之谜》时,沉思默想中,他写道:“很久以前的确有一场旅行——旅行催化了其他一切,间接地促进了关于传统世界的幻想。曾经有一场旅行,以及一艘船。”我曾对那艘船产生幻觉,主观地认为它能够抵达任何它想抵达之地,包括人类最隐秘的心灵居所。但我从未遇到过一艘真实的船可以实现这些。在韩家民俗村北侧,一面湖,被一座白色单孔石桥和引桥隔开,它象征着我们置身了海边。右侧,缆绳系住几条渔船,距离渔船约五十米的水面,一栋灰瓦红柱建筑,漂在水中,这个物象,代表了古码头。渔船与码头两相对视,始终保持在不可及的距离中。我从引桥走上主桥,不时地望向它们,这段距离没有因我的移动而缩小。当我靠近古码头,与几艘渔船似乎相隔得更远了,这或许来自视觉的错位,或许来自更现实更具体的意义。

扬起风帆,出海捕鱼。这个日常化的生活画面,呈现在每个人心中,也许大同小异,但细节上会有很多不同。把它放在历史的背景中,不同的时代又会显现更多不同的细节。立于现在看往过去,只有细节才会深刻起来,等到猛地出现在眼前,它便向我们描绘出一种生存方式,一种源于具体而真实的生活演化的文化变迁。古渔船,作为曾经的生活工具,变成现代人所目视的文化象征,它让我们在脑海中重现消逝的年代:夤夜起身,韩家的男人们背起女人们昼夜不停补好的渔网,扛起渔猎工具,不顾女人顾盼忧虑的眼神,沉默着走去海滩码头,解开缆绳,升起风帆,像黝黑的剪影,也像飘落的树叶,向幽暗的只属于大海的远方行驶。女人们,挑着灯笼,能望见的只有船尾划开的海水分合而成的白线,她们开始祈祷。对于她们,这些渔船,是否真的在码头停靠过?而对于他们,每次远行回归,是否真的离开过海鸟鸣唱的大海?那些船,在一代代韩家男女心中,漂流着寄托了怎样的情感?它们变成了舞蹈,变成了歌,变成了诗行,落纸为文,成了码头,也成了帆船。

韩平德先生,韩氏家族的后裔,青岛市政协委员,青岛通用铝业有限公司董事长,自2004年始出资规划筹建韩家民俗村,历经十余载,投资数亿元,在三百余亩盐滩地,一座展示“渔、盐、耕、读”为主题的村落逐渐形成。它既是对韩氏家族变迁史的回顾,也是对渔盐生活方式和文化现象的总结。它们不再无着无落地在大海中漂浮,而是靠岸在了码头——一座真实的码头和一处心灵的码头。然而在韩平德先生心中,一艘船还在韩氏家族的漂泊史上航行,他要溯源追寻至立足红岛之上的韩家人的根脉。

在民俗村重现过去的“古渔场”,路边荒草丛和深陷地面的渔场中,一些尚不算古老的渔船有大有小,陈列在那儿,由于多年日晒风吹,渔船表面泛出盐白色,栏板朽腐甚至脱落,饱经了岁月沧桑。这也许便是韩平德先生心中的祖辈们出海渔猎的船,也许是他还在扬帆寻根的船。我站在“古渔场”,目视斑驳和流逝的光影,想象他划船,沿着祖先落户红岛的脚印,逆流而上,到达了浙江省萧山县译桥镇湘南村,邂逅了韩氏三兄弟,跟随傅友德、沐英统领的明军,进驻云贵,在云贵交界的镇雄、咸宁地区驻扎,直至洪武十七年,驻军三分之二再次挥师北上,走旱路,涉水路,最终留守于即墨鳌山卫,年龄较大退伍的军人,其中一支,辗转来到红岛,落户为安,建立了韩家村,开始了以渔猎和晒盐为主的新生活。一路寻来,耗费了韩平德先生十几年时光。现在,他把心中巡航的渔船靠在岸边,系紧缆绳,弹掉征尘,将韩氏根脉栽植在了岁月的土壤之中,像我在“古渔场”盐滩地一眼得见的盐藻,倔强地绿在泥土中。

在民俗村,与以各种方式陈列的“物”相遇,也是与“人”相逢——与韩氏家族的今人旧人,同时也是与古人所遵循的“诚”不期而遇。《中庸》言:“诚者,物之始终,不诚无物。”“诚者,自成也;而道,自道也。”引发如此感慨,无非我在韩家民俗村匆忙走下来所遇见的一丝不苟的真实之物而起。而真实不虚,正是建筑“诚”的基石。文化无不起源于真实的生活,而非来自海市蜃楼的捏造。真实的点点滴滴的生活创造,汇聚成风俗,人们依据约定俗成的风俗,遵行为代代相延的生活方式,进而形成公共道德,组成群文化,像河流汇入大海,构成更大的文化范畴,成为族文化、国家文化——而真实需要展示,在这里当然要说到盐,说到光,说到韩家人像做光做盐一样做人,将渔盐文化真实无误地呈现在世人面前。渔盐文化如同农耕文化,乃东夷文化的组成部分,而东夷文化又是华夏文化的重要分支,韩家民俗村所展示的方方面面,尤其民俗博物馆林林总总的陈列,再一次让我震撼于华夏文明的源远流长。

秋雨又来,打湿檐角的落叶,打湿人的衣衫。风有风的归宿,物有物的归宿,落叶有落叶的归宿,他们从我身边倏然而去,像盐撒进水中,人被抛入世界之中。我只是在一个偶然的机会,漂流至此,趴在窗口,往里看了一眼,看到事物的某个局部,漫长历史的某个片段,若要深入全面地了解这些,必须推开门,走进院落和屋内,带着专注和挂念,仔细寻觅那些古老之物的圣洁之处。

写于2016年

整理于2020年

评论