但这个错埠岭小学,却不会在我的心中消失,永远不会。因为它是我踏入社会的第一所“大学”,它深深地融入我的记忆中。

在我最宝贵的青春年华,我曾在这里整整“抗战八年”。

我的第一根旧木棒削成的教鞭,第一个不平的水泥地讲台,第一拨衣着不整的工农弟子,还有我那炽热的青春,荒唐的扭曲的“文革”岁月,我人生经历的第一次政治运动,都留在这里,它在我的生命里,刻下了一道深深的不可磨灭的印记。

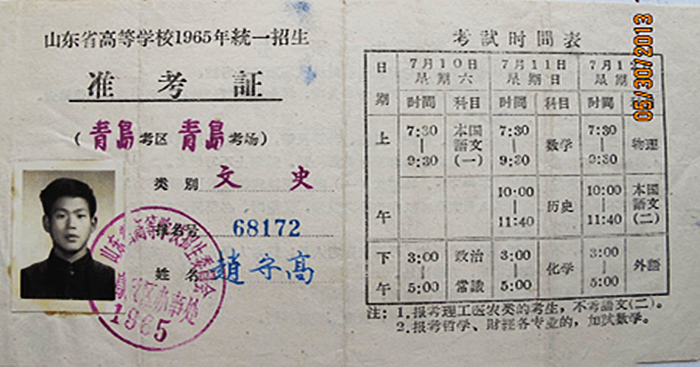

1965年9月28日,那是个永远不能忘记的日子。高中落榜后,我收获了第一根救命稻草:手持四方教育科王锡古科长的调令,到这所我闻所未闻的错埠岭小学报到,当代课老师。

那是个骄阳似火的下午,我穿着一件洗旧的蓝军便服,记得领口处还补着一块补丁,脚蹬一双旧胶鞋,手抹着汗珠,一路打听着,用双脚步行,经人民路“四方区革委”,西、东吴家村,沿一条好长好长的土马路前行——据说这是青岛市最长最老的台柳路,好不容易,在一个半山坡上找到了这所名字怪怪的学校:错埠岭小学。没有大门,只有两个粗笨的水泥门跺,连校牌也没有,更没有围墙。高高低低的半山坡上,零落地散有几处大小不一的平房,后来听说这是由当年的青岛盲人五金厂车间改建的小学,大概成立于1952年吧!由于地处四方区的最边缘,人们戏称四方区的“东南亚”。因它靠近错埠岭村,取名“错埠岭小学”。

这是所城乡结合部小学。来这里读书的学生由两部分组成:一是错埠岭村公社社员的子女,再就是附近城市市民的孩子,在这里,我真正接触到了中国城市最底层劳动人民的孩子。他们贫穷,朴实,善良,单纯,勤劳,以及可想而知的没有一丁点儿的学前教育,没有较好的家庭文化熏陶。家长的文化水平普遍低下,但都是质朴,忠厚,本分的好人,是中华民族的脊梁。

开学不久,我就大致了解了学区生源的分布:错埠岭下村,北山,洪山坡村,东安路,东胜路,东莞路,烟厂宿舍,五道房(印染厂宿舍),养鸡场宿舍,青岛砖厂宿舍,甚至还有于姑庵里姓刘的一家住户。

这个学校生源的复杂、多样性,可谓岛城之最:有纯正的农村公社社员,种庄稼种菜,有大企业工人,像卷烟厂,印染厂,还有干苦力活的起重队,运输社,建筑队,小街道服务站。比较特殊的是,这里还有青岛市唯一的一所精神病院——东安路“青岛精神病院”的职工宿舍,这是学校家长中文化层次最高的了。

至于学校老师的来源,这在青岛市小学中也是比较特殊:大部分是外地师范学校分配来的农村毕业生,我知道的就有:莱阳,文登,蓬莱,平度等学校的,男男女女,在校住单身宿舍,像我这种家住市里的老师不到一半。

再说说学校的校舍。老师的办公室十分简陋。是原来旧厂房大车间改建的,有八九十平米吧!全校六个级部的二十多位老师全挤在一起办公、备课批改作业,处理学生问题,闹哄哄地全在这个天地里。办公桌椅更是七大八小,颜色不一,木质不一,吱吱扭扭,不知经历了几多年头,几多风雨。

学生教室也都是平房,不规则地分散在好几个地方,办公室附近有两排,教室大小不一,在办公室下坡有两个教室,还有一个小操场,沿办公室向南上坡,100多米远的操场东南角,还有两个教室,就建在公社菜地旁。所有教室的设施不能再简陋了,桌椅七大八小,水泥黑板,还好,地面都是水泥的,门窗是木制的,多少年了,有的都已朽烂,得经常修理。

除了办公室、教室,该说说操场了,它在学校的坡顶上,不规则的圆形,没法计算它的大小平方,只知道它的圆周不到200米,还好有一段60米的跑道,别看它小,学校广播操,体育课,运动会,都是在这鸡屁股大小的地方举行。操场的地面是沙土的,不知何故,这里的土地沙子特多,颗粒也大,一不小心,摔倒就会磕破皮。

比较特殊的是在操场坡下,校长室对面,有一处高大的建筑,我们都叫它“礼堂”,其实它是五金厂原来的食堂,改成小学后,仍作食堂用,偌大的食堂里,每天中午只有住校的十几个老师就餐,市内老师大都“腾腾饭”,回办公室吃了。至于学校食堂的故事,后面我还要详述。

还有学校的厕所,也值得提上一笔,除了一个在小操场北边,还有一个,远离教室,办公室,在操场东北角下坡的一个低洼处,红砖红瓦,男女两个入口,没有门,红砖墙没有到顶,留出几十公分的空,大概是为了走味有意留出的。里面有一排水泥砌的便坑,粪水就淌到墙外的粪坑里。到了夏天,它的卫生就可想而知了。

最难忘的是建在校长室西头墙外的偏厦子传达室,屋内一个高大的铝制茶炉,一口大水缸,一堆煤,连个桌椅也没有,门外墙上挂着一块半截钢轨,那就是上课的敲钟。(后来好像换上了电铃)。

看傳達的是摘帽右派孫憲瑞,一米六左右的瘦小個,常年戴一頂白寥寥的藍帽子,一副高度近視眼鏡,鏡片瓶底厚,看報紙時眼鏡幾乎湊到報紙上了。

他的腿好像不太好,走路一拖一拖的,就是這樣一个高度近视、腿部有疾的右派,他的劳动量大极了:除了按時敲钟上課下课,还负责分發報紙信件,打掃廁所,還要給全校師生燒水。最苦的差事大概就是燒水了:拖著一個兩輪地排車,上放一個大鐵桶,從傳達室爬坡拉到幾百米外的操場東南角,那兒有一口大井,井台上架設了一個木辘轳,老孫頭就搖著轆轤從井里打上水,再提起来倒進地排车的鐵桶里,灌滿後,再吱吱嘎嘎拉著大車回傳達室,灌到大水缸,燒開,再送到老師的辦公室、學生的飲水桶。年復一年,日復一日,老孫頭就這樣拖著他那雙腿,拉著水車,摇着辘轳,吱扭吱扭地熬著日子。就這樣的日子,命運也饒不過他,文革時又把他遣返回農村了!

20年后,我调到台东的一所中专学校工作,一天,在办公室里意外地又见到了他,他显得更老了,脸上沟壑交错,身板更单薄了,整个人似乎缩小了一圈。不知他从哪里打听到我调到台东中专干主任,登门找我帮他儿子推销产品,可惜我们单位不需要,不能尽力,我心里格外难受。老孙头这一辈子受尽苦头,退休了,偌大一把年纪,还拖着一双伤腿,为孩子奔波!

教学中难忘的事儿不胜枚举,印象很深的是家访。那个年代,对每一个学生实行家访,几乎是老师的本职。每到一家,大都十几平方的小平房,一进门除了灶间锅台碗柜,睡觉屋里就是大炕,几乎没有落脚的地方。大炕上,天一黑就早早地躺着一排孩子。最多的一家姓周的学生姊妹五个,一躺一大炕!这就是我,一个剛走出中学校门的青年,见到的鲜活的社会,这就是我眼中的普通劳动者的生活!

我们当时的校长姓王,听说是建国前的革命干部,是裤腰上别着手榴弹上过前线的。在我的印象里,他有两大爱好,一是下象棋,二是放学后开老师会。下棋时,用牙签剔着牙,嘴里喊着“将军”,一副杀气腾腾的样子,老师背后说他是个臭棋篓子,但碍于面子,总得让他一盘,不然,他不算完,他不教课,老师就不行了,有大摞大摞的作业等着批呢!

老师们头疼的是他的放学后开会,特别是住在市里的老师,那时从鞍山路,吴家村到错埠岭,没有公交车,放学后,再开上个把钟头的会,冬天天黑得早,黑灯瞎火地,在个荒郊野外步行半个钟头,再坐上公交,到家都八九点了。不说安全问题,就是劳累也够呛的。记得当时我们级部有个大个女老师,姓于,还没结婚,家住中山路一带,你想,她回到家得几点钟?如果再家访,八九点到家,是家常便饭。

那时,我家住南仲家洼,一般早晨6点多就从家出发,穿过镇江路的一排工厂,小树林子,再经过吴家村,步行近十里路到校,那时,没有公交,没有自行车,只能用步量!耗时一个多小时!白天和孩子们战斗,放学后,再开个会,散会往往六点多了,我再去家访。横过学校前的大马路,走过错埠岭下村,再到东安路,东胜路,东莞路,五道房,北山,有时还到养鸡场,红山坡,连于姑庵我也去过,(那里住着我的一个刘姓学生。)还有偏远的烟厂宿舍等。

家访完了,再步行回家,往往到家快九点了!再吃晚饭。算算吧,早晨六点多出门,晚九点回家,一天15个小时!那时拼的是年轻,体力,一颗火热的心!印象很深的是一次家访一个逃学的学生,从他家出门时已经八点半了,等我回家走到镇江路旁边的小树林子,黑乎乎的,没有灯光,风吹树叶,沙沙作响,心里真有点害怕。

那时,孩子们日子苦,我这代课老师的生活也够艰苦的了,30元5角的的工资,自己留下五角钱买点咸菜,其他全交给家里,每天用口罩布包上个大玉米饼子,午餐是饼子就刀把萝卜咸菜,连食堂五分钱一碗的菜都舍不得买。“刀把萝卜咸菜,一角三分一斤”,我永远记得这个价格!连下村供销社卖咸菜的师傅都认得我了,我一去,他就说:“还是一斤刀把萝卜?”哎,难忘的刀把萝卜!

食堂每天做的十几碗菜卖不出去,惹得做饭的李师傅直骂:“这些穷老师尬(不舍得的意思)死了!一辈子说不着个媳妇!”

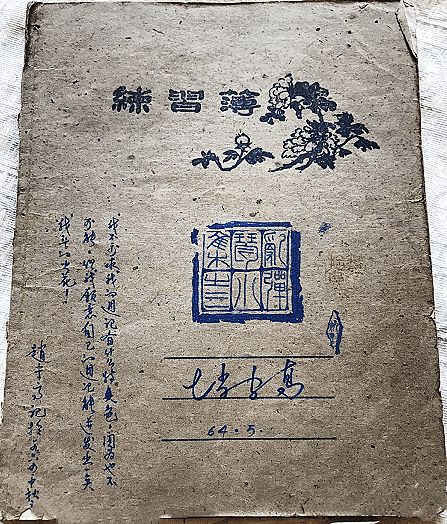

我记得自己当时用的水杯,是花六毛钱买的一个铝杯子,青岛铝制品厂生产,我在上面刻有“岭上抗战——1965·9”几个字。穿的更不用提了,洗的发白的的确良军便服,脚上塑料凉鞋,一双大概四块多钱吧!

我在错埠岭小学“八年抗战”中,值得回忆的事,几天几夜也说不完,篇幅已经太长了,再捡几件说说吧!

有一年我送毕业班,临近毕业,班里一个叫李秋香的女孩,在交上的作业本里夹着一张四线方格本的纸片,上面写着:“赵老师,你帮帮我吧!俺爸爸不让我上中学了,我想上学,求求你了!”我看到纸片,心里一阵绞痛,我知道这个好学生,是班里的学习班长,家住砖厂宿舍,他爸有矽肺病,常年不上班,家里还有两个弟妹,日子实在困难。可一个13岁的女孩辍学了又能干什么?

我前后去了两趟,做她爸妈的工作,可最终她爸爸摊开双手说:“你看这个家,我是个废物了,不定哪天就走了,一大家子光指望她妈也不是个办法,誰不知上学好呢?”我无言以对。后来上课,我几乎不敢看李秋香同学,我想逃避,我眼瞅瞅地看着我的学生失学,我无能。再以后毕业了,我没听到她的消息,那时又没有手机,没有电话,至今我也不知她在哪里。

还有一双眼睛,一个贴在玻璃窗上扁平的鼻子,我也忘不了。那是我在操场东南角边上大教室上课的时候,生产队农民劳动间歇的时候,常常在我教室外面窗下休息,男人们抽烟聊天,老婆们抽空去小水湾洗衣服,只有一个黑瘦黑瘦的细高条小女孩趴在窗户上往教室里看,好像在听我讲课,有时候班里上阅读课,看连环图,杂志,图书,她也伸长脖子,脸贴在窗上看里面同学手中的小书。鼻子挤得扁扁的。此情此景,引起我的注意,后来,我从生产队长的嘴里知道,她叫于美兰,爸爸得病去世了,她才15岁,不够干活的年龄,队里照顾她,让她来挣工分。我想,她有时趴在窗上往里看,是在怀念她没能上完的学吧?所以再上阅读课,我总是拿几本小书让她在外面看。有时,她也拿几个地瓜、一把花生答谢我,我自然婉拒了,可她那双求知的眼睛,那贴在玻璃上挤扁了的鼻子,总在我眼前晃动。

最后,说说我的毕业学生。屈指算来我在岭上先后教过四个毕业班,好多同学至今和我还有联系,有的同学过六十大寿还请我呢!他们的故事太多了,有时间另文再去叙说吧!在此就不饶舌了。

我是1973年离开错错埠岭小学的,在岭上呆了八年,和抗日战争时间一样多。离开后,除了一些书籍本子,我还保留了那个铝制水杯。特别是那杯子上刻的字:“岭上抗战”,特有意义。

后来,断断续续听到学校的一些消息,总爱下棋的老校长离休了,年轻帅气的侯鹏林校长也调到台东了,曾经一起工作过的老师,有的退休,有的回老家,有的调走,老人不多了,再以后,学校在1998年8月搬迁了,迁至错埠岭三路33号,改名为青岛辽源路小学,但那老房子还存在,大都租赁给别的单位了。大概是2000年左右,我自己还特意到老学校去“凭吊”了一下,发现我亲手书写的宋体字的“青岛错埠岭小学”校牌,还挂在门柱上,风吹雨打经年,字迹依然清晰,我抚摸着校牌,心中一热:我的错埠岭小学啊!我魂牵梦绕的人生驿站啊!我又见到了你!只可惜物是人非,老朽已鬓发斑白了!

错埠岭小学,真正拆迁是在2009年9月,区政府正式发布通告,错埠岭小学校舍,彻底夷为平地,那大办公室,那偏厦传达室,那分散的教室,还有那操场上水井,那架打水的辘轳……

从此错埠岭小学从校名到校舍,彻底在地球上消失,在青岛教育系统的名单中消失,在地图上消失了。

啊,消失的青岛错埠岭小学!

我人生的第一所社会大学!

2022.2.20

赵守高更多作品

世说文丛总索引