1912年,卫礼贤请来原京师大学堂总监督劳乃宣主持尊孔文社,随后得其所助将《易经》《论语》《道德经》《大学》等中国典籍译成德文。青岛因此而成为“东学西渐”桥头堡。

花岗岩石块铺就的人行步道

这段文字,出自地面貌似铜板基材的标牌。下配英文翻译,上半部分是浮雕效果的建筑图景。从内容和形态判断,它是位于上海路7号、原礼贤书院内的三层主体结构的“礼贤楼”。

海泊路靠近易州路,而卫礼贤于1900年在胶州路易州路附近办起的德华神学校,就是礼贤书院的创始之原。地面标牌选择镶嵌在海泊路街边,是否寓意卫礼贤在附近开启办学之门,尚无从求证。不过牌子底端醒目的“1912”年代,像是翻开近代历史的一页篇章。

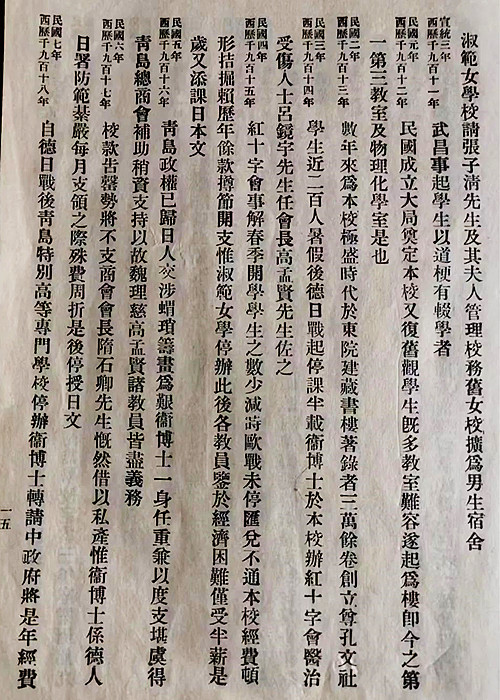

礼贤书院的校史资料

据礼贤书院的“本校小史”记载,1912年民国成立后,学生人数增加,遂建设新的教室。待至1913年则是,“数年来为本校极盛时代,于东院建藏书楼,著录者三万余卷,创立尊孔文社”。

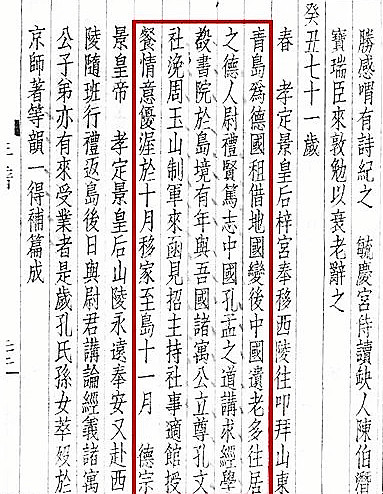

劳乃宣自订年谱 网络图片

再从铜牌的右下角一行文字,可分辨几种对应翻译式样:TAPAUTAU是“大鲍岛”的旧式拼写,LIYUAN是完全“里院”的现代汉语拼音表达,CITY MEMORIES是“城市记忆”的对应英文翻译。可见铜牌的左上角,便是这三对儿汉语词组。

推倒新建的潍县路四方路街角

如果旧时“大鲍岛”使用的是TAPAUTAU,它如同“青岛”是TSINGTAU或TSINGTAO的拼写。这样的话,“劳乃宣”就不可能会是牌子上写的Lao Naixuan。同样,“京师大学堂”和“总监督”,特别是“尊孔文社”的对应翻译,都值得一一推敲,而不是所见的简单地依照现在人的一般理解去翻译如此专业的历史专有名词。以“礼贤楼”示意“尊孔文社”,也值得再为探究。

“礼贤楼”非“尊孔文社”所在 网络图片

卫礼贤是被称作“伟大的德意志中国人”的著名汉学家,他在“东学西渐”的历程中扮演的角色和发挥的作用有目共睹。正是有了卫礼贤的毕生努力,“青岛因此而成为‘东学西渐’桥头堡”的说法,却是从一块抬头不见低头见的地面铜牌得到刷新的认知。

东学西渐,千年久远。为人熟知的马可波罗、利玛窦与更多陌生的域外来客,都对中国文化向西方的传播做出过巨大的贡献。而桥头堡的定义,又给人以文化交流中心和坐拥周边腹地的概念。提起桥头堡,它还隐含双向的密切接触和沟通交往。也就是说,东学西渐与西学东渐,两者应是互为补充、相互渗透,以期对世界文化的传播和发展起到积极的影响。

历史的命途和现实的选择,抛去地面铜牌所言不谈,试问青岛——你果真是一座桥头堡吗。

2022.2.16

张勇更多作品

世说文丛总索引