寻找川藏公路“零公里”

4月1日清晨,我们的队长王斌联络到曾是四川电器股份有限公司职工的朋友郭先生请他带我们去找老藏公路的起点处。

郭先生开自己的车跟我们一起到成都,凭印象带我们到了在他记忆中应该是“零公里”处的地方。

那里现在是成都市区内高升桥路6号城南加油站。加油站一位师傅指着路边花坛说;老川藏路的零公里石碑原来就在这里,但是早已经没有了,市区内这一段路也早已不叫川藏路了。

我们正在拍照并认为轻易地就踩对了点时,另一位刘姓师傅过来与我们攀谈,说这里并不是零公里处,那石碑还在,确切地址在省交通厅门前的路边,因为省交通厅的前身就是当年修川藏公路时设立的交通部西南工程局,川藏公路建成通车后,撤销西南工程局,成立四川省交通厅。

4日中年12点左右,我们找到四川省交通厅门前。那里是武侯区蜀汉路,属于成都市一环路西段高升桥路的一段,不远处省古量汉城右牌楼。

因为是星期天,交通厅没有人上班,问门前一位女土,她指着斜对面的太成宾馆说,老早有过一个石碑,她记得就在太成宾馆大门口那个位置。

我们到了宾馆门前,再问。有人说在对面武侯祠门前,有人说就在蜀汉城城门楼那里,也有人说在不远处十五中门前……虽然众说纷纭,但大致位置总是在方圆百来米以内了。

在没有任何标志的繁华市区寻找一条早已不复存在的老公路54年前奠基和动工的地方,的确并不比大海捞针容易多少。我们只是有一点遗憾,为什么不将当年的那块石碑原地保留下来呢?也或者我们根本就没有找对地方。

不过还有一种说法,1950年十八军进藏时修筑的那条最早的川藏公路的起点并不在成都。而是在当年西康省未曾撤省前的省会所在康定市,最初也不叫川藏公路,而叫“康藏公路”,始建于1950年4月。1954年12月25日与中国公路史上另一个“壮举”青藏公路同时竣工开通。但是,我们途经康定时,也没有见到任何标志。

中午13点整,我们从早已不叫川藏公路,也早已不是当初那条简易公路模样的“零公里”处出发。从这个时候起,我们的“新西部之旅”才算正式起程了。

我们这一路同行的有四个人,车手兼本刊摄影记者王斌、陕西电视台“勇者无畏”栏目编导王普、机修潘军峰和我。我们的车是一辆改装的BJ2023SIC吉普车,这是一辆战功赫赫的老牌越野车,曾跟它的主人王斌六进西藏,并独车穿越阿里无人区,只是在高速路上,还显不出它的威力,一再被别的车辆超越,并甩在后面,但它像一个善于跑马拉松的运动员一样,不急不躁,按部就班,对自己的后劲充满信心。

咫尺相望的新旧大桥

4月4日下午,我们沿108国道至雅安市转向318国道,一路黑油路面,路况很好,未做停留,直至下午六点多,到达雅安市、泸州县和天全县三地交界处的飞仙关大桥。

整个川藏线上的桥梁多不胜数,这里是第一座。

以桥为界,一边是泸州县的飞仙镇,一边是天全县的多功乡。分别来自两县境内的青衣江和天全河在这里交汇。

我们驶过的钢筋水泥结构的拱形桥,是2000年元月才竣工启用的新桥。站在桥栏边,可以清晰地看到相隔大约几百米远的、已经废弃不用的老铁索桥。

在夕阳余辉中,两桥咫尺相望,新桥上各种机动车辆和行走两镇之间的人们穿梭往来,显出-种忙碌与繁华;旧桥上空寂而肃穆,显得迟暮而不失伟岸。

我们询问大桥两端的人们关于老铁索桥的记忆。在飞仙镇桥头,有几位年轻人很热心,告诉我们说在下面市场里,二楼上有一位卖板鸭的老头,是本地人,他知道老桥的情况。我们找到那里时,店铺已经关门,里面没有人。

沿着市场边已经被荒草覆盖的小路,可以一直走到铁索桥桥头。桥的建筑看上去既宏伟又坚实,是我们比较熟悉的苏式风格,桥头有曾经是驻守部队站岗的岗楼,桥两边用来固定护栏铁索的高高的门柱上题刻着一幅对联:劳动创造世界飞仙天险何难克服;革命带来幸福闭塞边区从此繁荣。桥下的桥柱坚固完好,只是桥面上铺的木板毁损比较厉害,已经不能通行,桥两端的路面也已被荒草和新起的建筑覆盖,没有了痕迹。

我们上上下下找了半天,没有找到年代与时间的印记,不能断定它就是架设于上世纪50年代初最早修建川藏公路时的第一代桥梁。但是,它无疑在以往几十年间这条西南至西北的运输大动脉中起过至关重要的作用。而在今天,当它的使命已经移交给更先进的新一代桥梁时,无论是作为一种历史纪念还是作为一种桥梁文化景观,或许都应该得到些相应的保护措施,尤其是这条线路被作为黄金旅游线路来开发的时候。

在后来的行驶中,我们多次看到类似情景,大大小小的新桥旁边,都能见到老桥的影迹,结构也都差不多。

过了飞仙关大桥,便进入邛崃山区,道路变得蜿蜒崎岖,人烟稀少,手机也开始没有信号。夜色漆黑时,我们来到了二郎山脚下当年余纯顺在徒步翻越二郎山之前曾停留过四天的长河坝食宿店。

沿着余纯顺当年的足迹,寻访二郎山脚下的杨二姐

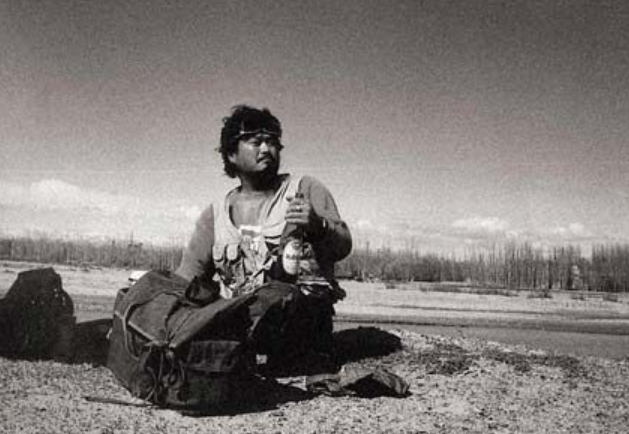

在国内,孤身徒步沿川藏公路进入西藏探险考察的,余纯顺恐怕是开先河的第一人。

在余纯顺徒步穿越罗布泊遇难8年之后,我们循着他的足迹一路打问,终于在4月4日晚上9点左右,找到了余纯顺在日记中写到的、曾给予他很大帮助并在以后跟店主人结下很深情谊的那家路边食宿店,并投宿于此。

店里很冷清,除了住着一位南方来的收废铁的常客以外,再没有住什么客人。曾经被余纯顺在通信中称作孝玉姐的女店主杨孝玉,非常朴实、热情。我们刚一进门,她便很家常地一边忙忙活活倒水,一边挽着袖子往厨房走,干脆爽朗的声音撂在身后:“你们还没吃饭吧?先坐呵,我去给你们弄饭吃。”

厨房就在门厅右手的房间左边门上写着“厨房重地,闲人免进”字样的房间,现在是杨孝玉自己的卧室。

我们跟进厨房,里面倒是很宽敞,只是灯光昏暗,满屋子烟熏火燎。她坐在灶堂后面,一边低头往灶口里填柴火一边说,“我们这里现在没啥子菜,给你们下碗面条可以不?我们家原来开着饭馆的时候,还到城里去买新鲜蔬菜,后来饭馆不开了,也就不去买菜了。”

很快煮好四碗挂面,她还很热心地开了两瓶啤酒。但是,当我们留意到啤酒的出厂日期竟然是2002年时,再看她很仔细地打了对称补了的衣裤和她乐呵呵的样子,谁也没有觉得喝过期啤酒是什么严重的事情。

吃完饭,安排住宿时,她领着我们一路打开过道里的灯,连开了好几间房子让我们随便挑。两排客房全部空着,大部分床铺上的被褥都被撤掉了,有客人来时,才临时搬来被褥重铺。王斌他们就住在余纯顺当年住着的那个房间。

我们从一开始跟杨孝玉的话题就多半是围绕余纯顺的。她讲起他的语气也是乐呵呵的样子,就仿佛是讲一位依旧在世、相距并不遥远的家人一样。

帮我们安顿好房间,她转身离开,旋即拿了一只装得鼓鼓囊囊的塑料袋返回来,坐在床头打开塑料袋,从里面拿出各种信件、明信片、名片和照片给我们看,其中大部分是余纯顺留下来的,有他分别在拉萨和上海写给杨孝玉、王洪母子的信,有他赠送的印有自己照片的一套明信片和被杨孝玉过塑保存的他的名片,有他在这里停留时写的手稿,有他遇难后他父亲给杨孝玉写来的信……看得出来这些东西对她来说很珍贵,却不知怎样保存,以至因为年代久远和多次翻看,尽管她每一次打开时都小心翼翼,但还是破损得很厉害。我们建议她复印一套给别人看,原件过塑保存起来。

她一边翻看这些东西,一边睹物思人地讲起当年的情形。

那是1991年4月9日下午,外面下着雨,当时她家还开着饭馆,饭馆里面人很多,大家都看到了外面公路上一个推着手推车的人在赶路,到店前时停了下来,打问住宿。杨孝玉远远看到时,还跟当时只有十二三岁的儿子王洪说,路上那个人是不是“超生游击队”?

王洪跟她说:“妈妈,那个人我认识,姓余,要徒步走遍中国,很了不起。我在电视上看到过他的报道。”

王洪说着便过去将他领进屋里来安顿他在店里住下。

杨孝玉说,那时的余纯顺,其实早已经不名一文,一路上也就相当于一个高级乞丐,靠朋友和一些热心人的接济维持很低的生活标准。成都有一个老师,跟他关系很好,给他的帮助最多。也有好多人给他白眼。

他在这里停留和休整的几天,他们不仅没收他食宿费,临走时,王洪还将在台湾的姑姑寄给他让他买摩托的一百美元捐给了他,杨孝玉的妹妹来姐姐家走亲戚时见到余纯顺,也被他的精神所感动,当时也将身上仅有的二十元钱捐给他。

余纯顺对他们一家人很感激,因为杨孝玉在本家同辈人中排行老二,大家都叫她二姐,余纯顺比她小一岁,也跟着叫她二姐,他们相处得就跟自己家人一样。

那年4月13日,余纯顺离开他们,要翻越二郎山时,王洪怕他不熟悉山上的情况,出什么危险,一直将他送过山。刚开始走时,他还推着自己的手推车。那辆他于1988年在上海教育学院定做的喷着“中华奋进号”和“徒步壮行中国”字样的铁质手推车,就是他一路行走、随身携带的“家”,所有生活用品都在里面,晚上打开翻盖,用撑子一撑,就是一张床,无论冬夏,都睡在里面。到这时,这辆手推车已经形影不离地跟了他3年之久。

但是,走到二郎山半山上时,他和王洪两个人都推不上去了,往后还要不断翻越大山,便让王洪将手推车送回店里,先替他存起来,自己轻装上路。

同年7月27日,余纯顺走到拉萨时,给他们母子发来第一封信,信里再次表示对他们的感激与挂念,并详细嘱咐,让对他的手推车代为保管,等他将来有机会时,再来取走。如果他不能来取或者发生意外,手推车和里面的所有东西就请他们收下,留作纪念。

作者与杨二姐(右)

之后,回到上海,他还给他们写信来,对二姐的身体和王洪的学习都很挂念。

1996年6月13日,余纯顺在徒步穿越罗布泊遇难后,杨孝玉听到消息,立刻就要上路,去他出事的地点凭吊和送行,但是被有关部门劝阻了,没能成行,没能最后看他一眼,她一直很悲伤。

这年9月29日,余纯顺的父亲余金山给杨孝玉写来一封长信,并寄来1000元钱,让她将他儿子的手推车送到上海去,信中反复讲了路上的注意事项,并一定要亲自送去。

杨孝玉收到余父的信后,卖掉了家里养的两头猪,又向亲戚邻里借了一些,再凑了2000元,跟王洪一起去了上海,看望了余纯顺的家人,但是她没有见到余父信中提到的陈列余纯顺遗物的纪念馆,而且余纯顺在生前写给她的信中也多次提到如果他本人不能来取走手推车,便送给她作纪念。

因此,她没有将手推车和余纯顺留下来的东西带去上海,交给他的家人,而是说明情况,自己留作纪念了。

第二天,杨孝玉给我们看了手推车和里面装的锅、暖瓶、破雨伞、修车工具等物件,并学他怎样躺在车子里面睡觉时还说,哎,你说他是不是愚蠢人嘛,一个人走路还要推这么沉的车子,打一个木车车不是轻得多嘛。

因为杨孝玉的天性开朗热情与纯朴厚道,到第二天早饭时,大家已经相处得熟悉而融洽了,我们也跟着叫她二姐。

这时我们才知道,她丈夫去世早,多年来,家里就她和王洪母子二人相依为命。早些年,丈夫还在时,他们开了这家食宿店,因为跑川藏线的司机,在翻二郎山之前,都要在店里歇脚过夜,所以生意一直挺不错的,后来修了二郎山隧道,过去要花将近一整天时间才能翻过去的山,而且遇到雨天,就要住下来等天晴了并确定山上没有塌方时才能走,有时一等就等好几天。现在却不管晴天雨天都能过,而且只要十来分钟时间就从山这头到山那头了,基本上再也没有司机在这里停留了,只偶尔遇到有徒步或别的过路客人停留一下,但这样的机会并不多,所以,生意越来越不好,饭馆早都停了,住宿也极少有人。这个食宿店,也跟名存实亡差不多了。目前家里的生活主要靠王洪给人开车跑运输挣点钱来养活。虽然杨孝玉家的“长河坝食宿店”的生意因二郎山隧道的开通受到了影响,但她依旧很乐观,因为儿子王洪已经找到了新的出路,隧道的开通,对儿子跑这条线路的运输也增加了安全系数。而且,就在门前对面山上的喇叭河森林公园正在开发,那里一旦成为一个成熟的旅游景点,不仅她的食宿店可以焕发新的生机,整个村子的经济都会被带动起来。所以,她有理由乐观。

哭泣的香格里拉小雪山

4月9日上午11点左右,我们的车子到达云南省迪庆藏族自治州香格里拉县境内海拔3913米的小雪山垭口,遇到一群摄影爱好者,正端着各种相机站在山口边上,对着山谷对面拍照。

那里由近至远望过去,是连绵起伏、长满原始松杉林木的翠绿山峦,山峦顶部又远远托起白雪皑皑、云绕天连的雪山峰顶,景致迷人。我们也加入其中,谁都没怎么留意身边弯口处立着的两块写着“封山育林”的竖长条形木牌子,以及紧挨旁边一座山坡上参差的断树茬与枯树桩。

直至各自离开时,从山弯背后拎着摄像机转过来的王普(陕西电视台“勇者无畏”栏目编导),一边上车一边神色凝重地不停叹息:“真可惜!真惨!回去可以另剪一个片子,就叫《哭泣的树》。”我们才被近在眼前却跟相邻山谷与山峦对比强烈的、明显缘于林木严重毁坏而焦枯、光秃的山头所“吸引”,跟着王普一起唏嘘叹息。

然而,当我们刚刚转过遮挡视线的山弯时,叹息立刻变作触目惊心的震撼。展目望去,一个山头连着一个山头,整片整片全部是密密扎扎的枯树桩子与断树茬子,连绵山峦竟看不到半点绿色。

面对原始植被毁坏得惨烈至此而又面积如此广大的雪山南侧,我们停下车,几近哑口无言。而它原本是应该跟北边不远处相连的山体一样,因覆满四季常绿的原始杉林而景色秀丽才对。

车手兼摄影的王斌默默无言地取出相机,朝山上走过去。他要用自己沿途记录了无数好风景的镜头,来记录眼前这无法用文字描述的雪山之痛和满山不能复活、尸陈遍野的千年古杉林之恨。但是,我们在震惊之余反复讨论和百思不解的是,什么样的毁坏能够如此大规模并且是毁灭性的?

车子转过两道山坳时,我们得到了确切答案。

在公路右边山谷一块低地上,我们看到一个小院落,隐约可见门口的牌子上写的是:格咱国有林场小雪山管护点。

院子里只有一排小平房,听到我们打招呼,从屋子里出来两位年轻的值班工人,站在门前台阶上,手里牵一只很小的狗,问有什么事情。

我们询问这一片森林怎么会毁坏得这么厉害时,其中个头稍高的一位沉吟半天说,是大火烧的,1982年这里着过一次很大的火,详细情况他们也不很清楚,因为这个保护站设立才5年时间,他们来这里时间不久,着火的时候也还小,不过前面有一个石碑,上面写得很清楚,你们再往前走就能看到。

离开管护站,没过多远,果然便看到路边有一块很醒目的白色大理石碑,碑的北面,用藏文和汉文刻着一行大字:请记住血与火的教训。碑的南面用汉文刻着一段文字:1982年5月27日,小雪山林场发生特大森林火灾,烧毁森林2.2万亩,烧伤21人,烧死耕牛7头,烧毁电话线7千米。全部经济损失达百余万元。

该石碑立于2001年6月。

屈指算来,火灾发生至今已整整22年。22年间,裸露的山体上竟然再没能长出新绿。

作为香格里拉旅游圣境重要组成部分的大小雪山,我们一直只知它世外桃源一般的纯净与美丽,却不知它竟深埋着一场至今不能愈合的灾难与伤痛。不过从山口的那两块木牌,到设立保护站,再到这块大理石碑,我们能够感觉到当地政府和群众正在努力保护和治愈这座圣山还它昔日的美丽与翠绿。在转过山头的另一面,也已栽上了大片的新树苗。只是要再度成长为满山葱郁的森林,不知还需要多长的时间。

原载《新西部》2004年第五期

胡香更多作品

世说文丛总索引