闫卫平,1943年生于青岛,1963年青岛九中高中毕业。波兰艺术家协会会员,曾多次应邀在波兰、巴西等国举办画展,作品多被德国、波兰、挪威、美国等国收藏家收藏。多幅作品被波兰采用发行明信片。在上世纪80年代曾活跃于青岛画坛,后旅居波兰、巴西等地,在经历了多年的艺术耕耘和探索之后,终以饱满的艺术激情奉献出了具有当代审美意识的油画、水彩画新作,为岛城艺术殿堂增添了全新的色彩。

美术史似乎只承认两种人,一种是开启新画风的人,一种是完成以往画家皆未完成之至境的人——后者可谓集大成者,他们的成就大概更也倾向技术的空前。当然许多集大成者本身也是开启新画风的人。

开启新画风的人,技术上不一定无可挑剔。完成以往画家皆未完成之至境的集大成,必有空前的技能。前者如亨利·卢梭、雷内·马格利特。后者如齐白石、张大千。众所周知,集大成者往往也是以独创为能的大家,如齐白石史无前例的创造了许多写意动物形象,张大千能一马当先将宋元明清的绘画传统与敦煌石窟壁画衔接了起来;外国的如巡回画派、印象派的诸大师,他们之中不止有开启新画风的人,更不乏集大成的人。

当然,作为画家而言,无论是开启新画风的人,还是集大成的人,要想随世与时风光发达,需要借力一些机缘。否则只能寂寞于失缘,等待后世的光荣。

我们不希望开启新画风或是集大成的人,等待后世的光荣,所以敬请大家读一读读闫卫平的绘画。

我们读闫卫平之前所以说了这么多铺垫的话,是因为他既可能是一个努力臻于绘画集大成的人,又是即将开启绘画新画风的人。

中国因为有了“文革",也有了独特的文化景观——这就是造就了一代人大器晚成的状况。

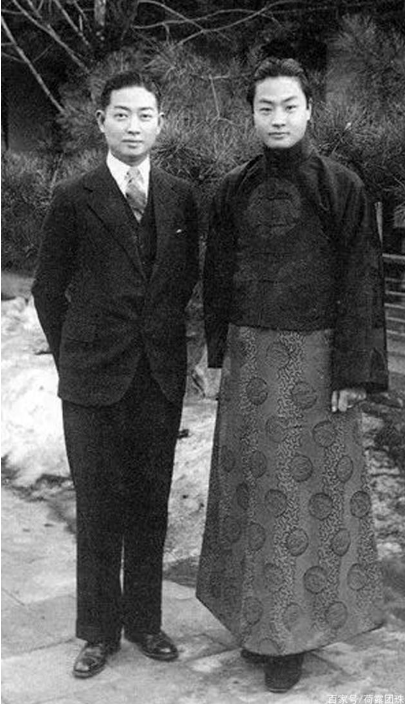

和中国一切大器晚成者的遭遇相似——“文革”以前,闫卫平曾拿着自己的习作,拜访青岛籍的著名版画家、美术教育家石可先生。石先生看过他素描后说:“这样的素描作业堪比最好的美术大学二年级学生,为什么不去考大学呢?”

咦!石先生安知道他屡考屡空呢?又安能知道他的高考档案上早已赫然刺目的盖着“此生不宜录取”的印章呢?这印章缘何而盖?皆因他的家庭出身为“剥削阶级”,即“土地革命”以前的有钱人。那时有钱人都是“剥削阶级”,理论上差不多都是应该是制裁“坏人”,龙生龙凤生凤老鼠生儿会打洞,“坏人”的下一代理论上自然不是好人。如果我们不知道中国曾有上述这段惊天地泣鬼神的“以阶级斗争为纲”的时空,这段人为的组织一个营垒迫害另一个营垒的时空,尼玛这岂不是咄咄怪事也!

古人云祸福相依,没上名牌大学却也有学上,闫卫平上了石可先生执教的一所工艺美术学校。在这个学校,他明白了思维最终比技术重要,明白了绘画是用图像语言表示审美思维的工具。于是他也迈出了超群脱俗的一步。当然,他的绘画技巧在这个学校也得到了长足的发展。

现在我们不敢妄说,闫卫平是否完成以往画家皆未完成之至境的人,但,或者他已可能经臻于具备了集大成者的成就。我们的根据是这样:闫卫平专攻的画种是西画。按目前仍然适用于西画在中国的主流标准之写实标准——如果我们没理解错的话:自上个世纪五十年代初至世纪末,这个标准基本向苏联画风靠齐,其画一如停止在照片临摹了个八九分像;自本世纪初至今,这个标准基本是临摹照片达到了超越照片。仅此而言,闫卫平的“写实”画,不是一般的而是远远高于这些标准。

例如上个世纪末,中国油画以农村民俗题材为特征的“本土化”运动中,闫卫平的画十分出色,可以说高居于当时众作品的上流之颠。不过因为闫卫平是“不在体制内”的画家,所以尽管“高山点灯眀头大”,对于一般众生,却只认他如肉眼难辨的繁星而已。其实这并不怪,好像“人遗弓,人得之”和“楚人遗弓,楚人得之”之间,虽然可以视作差别很大,但也可以认为没有差别。也许在我们这个时代,“不在体制内”者对于中华民族历史的贡献,说不定可以超越“在体制内”的人,只能寂寞于失缘,等待可能的后世光荣。这也正是我们为闫卫平作不平之鸣的一个原因。

因为写实的后果必须得像,像的最高层面就是极尽照片所不能,而这种像所凭持的根本则是技术,如果我们一旦以这种无以复加的技术叙述一件事情,终极叙述停留在平面上,那么这件作品就是某个场景的描摹;对于这种场景的描摹,如果没有特定的叙述原则,必然就是非加文学说明则演成为“插图化”的画面。这,在绘画写实技术达到画无不像的闫卫平眼里,自然觉得并不遂心如意,或者可以说对于他来说,这是走不通的死途。

如果死途不通,走“抽象”的途径如何?许多好心而热衷抽象的画家,为了中国人能够顺利的接受抽象画,说“抽象”造型艺术中国早已有之。举例不是商周以前的图像,就是宋代以后越来越程式化的水墨画。这些人好心归好心,但他们的好心,的的确确是不甚了解商周以前、宋代以后图像构成之历程的无稽之谈。

抽象画并不好画,它基本上是有特立独行之美学观的画家们的专利,如毕加索,他有种美学观为“解体组合再解体再组合……”他重复这遗世独立的思维方式,可以永远、无止休地创作下去。而我们因为知道了他的绘画玄机,所以可以很好地欣赏、享受这些离经叛道、莫名其妙的画。然而中国大陆还少有个性鲜明之美学观的抽象画家,故而它的受众很难普及,甚至小众往往亦难明晰其所以然。或者可以这么说,抽象绘画目前的前途很难通畅。

抽象画之优在于其美学构成,会最大程度地激发读者的想象空间。闫卫平能清醒地看待这种画种之于中国读者的攫力、拒力,所以想利用其长。闫卫平说:他想把写实和抽象结合起来。

把写实和抽象结合起来并非易事。虽然这可谓一种美学方向,但并不是可以凭持的美学思维,就像水手航海总得有个岸,而岸一定是最终目的。

纵观世界美术史,几乎可以这么说:凡是大家们,没有一个没有美学方向及可以凭持之美学思维的。他们有了美学方向及可以凭持之美学思维,于是,他们的一切画作无不解释、证实这种方向和思维,故而他们的作品不但显得遗世独立、特立独行,也很少题材重复、凝滞的现象。例如朱耷,他认为:人的情绪可以移诸物——朱耷创作中的动物神态,都是这种美学方向和思维的解释、证实。所以朱耷笔下的动物,莫不瞪着“白眼向青天”的眸子,眸子里射出只属失势贵族朱耷本人才宜专有的愤世嫉俗之嗔怒、睥睨,那种动物与人异质同构的空前绝后的情绪。再例如罗丹,他认为:丑的东西如实的描绘也是美的——罗丹的任何创作,都体现了这种美学方向和思维。因为他的件件作品都是“丑的东西如实的描绘也是美的”之解释、证实,多角度的解释、证实,所以它们没有重复或相似,均有撼动读者灵魂的至美;再例如克里姆特,他认为:一切细部都有独立的审美意义。所以克里姆特帧帧体现着这种美学方向和思维的创作,也是“一切细部都有独立的审美意义”的解释、证实,角度越多,解释、证实就越多,题材也就越千变万化。又例如马格利特,他认为:一切相异的物象皆可在一种条件下同构。故而马格利特几乎所有的创作,都是这种美学方向和思维的证实、解释,因为证实、解释这种同构的例子超越了现实生活的经验,所以他开启了全新的艺术世界的视角。又例如吴冠中,他认为:传统西画应该是中国画——吴冠中将简略为骨“似与不似之间”的中国画造型、用笔,否决复原为髓的西洋传统写实油画的造型、表现,便是这种美学方向和思维的表现。所以吴冠中的风景创作,在世界范围内出现了耳目一新气象……

为什么朱耷的风格至今被许许多多盛名震耳欲聋的画人仿效了?为什么罗丹的风格至今支配着中国的雕塑艺术?为什么克里姆特的风格竟让中国人画坛主流纷纷仿效了近五分之一世纪?为什么吴冠中的风景画风格濡染了目前众多画家的作品?很显然,有独创美学观念的画家是大家,没有美学观念的画家只能借光扩散、跟风逐流。

闫卫平是有独创美学观念的画家,还是没有美学观念只能借光扩散、跟风逐流的画家?

实际上,闫卫平寻找到自己的美学方向和可以凭持之美学思维,远在他绘画技巧被欧洲一些收藏家惊讶、折服以后(需要说明一下:闫卫平的写实绘画曾被欧洲某国欣赏,被其国国民推举为美术家协会名誉主席)。

笔者曾认识一位“改革开放”前自学成才、民间颇有名气的画家。因为那以前特有的艺术禁锢原则,在我们国家一般学艺的人,除了体制允许的印刷品外,从来没见过外国大家的绘画原作。“改革开放”之初法国卢弗尔宫部分藏画到北京展出,这位画家瞻仰之后悲叹:“我们窝在土窝里瞎画一辈子也赶不上人家,差距这样大,画什么油画!”回家撕碎了自己所有的油画,改画国画——附带说明一下:因为这位画家不仅匮乏自己的美学方向和可以凭持之美学思维,甚至还没弄明白一切绘画只有表述材料和工具之区别的常识,所以至今仍然没窥大家的门槛。上述的例子不在少数。这种状态之下闫卫平有什么反映?

闫卫平曾告诉笔者:“我到卢浮宫看当中藏的油画。作品之好简直无法形容。我想:我照目前这样的画下去,在当中有没有位置?我必须找到一个有别他们面貌的位置,尽管我的画最终也许进不了这样伟大的殿堂,也许我还会默默无闻地死去,我也必须找到一个有别他们的位置。”这话让笔者想起了宋代大诗人黄庭坚。黄庭坚生在中国诗歌最辉煌的时代之后,要想沿着唐代人那些诗歌范围写下去实在再难有所建树,于是想到了一种“从其漏网”“字字有来历”的诗歌美学原则——好的诗思、诗句像水里的鱼,唐代诗人网获的地方,我们再理会便没有意义了,我辈得“从其漏网”;好的诗句就要奇崛突出,唐代诗人自然天成的诗句都写得差不多了,我辈得让诗句“字字有出处”。至此。黄庭坚开创了中国文学史上的“江西诗派”,成为名声有时还要高过苏轼的经典诗人。前人的成功应该是你的跨栏栏板,你岂能傍大款似的傍着大师的光芒糊弄美术史?正所谓“悲鸿画马尔来仿,悲鸿如日尔昼烛”。有如此思考的闫卫平,只要付诸行动,安能无所捕获?

于是,我们看到了一种移象虹霓的彩画——闫卫平的彩画。

闫卫平的这种彩画,用炫神夺目的虹霓色彩来表现物象,是其外观特征!

所谓“移象虹霓”,就是将一切物象呈现的色彩,都停留于遭遇强光之下眯目所见物体霎时出现的感觉里——这种感觉的的确确存在着,绚烂无比,却也会很快消失。

换言再强调:将眼睛刹那似幻非幻的“虹霓”现象,移入物象常规色彩的呈现中,就是闫卫平以戛戛独造之角度,体现自我的“移象虹霓”观。

虽然说将绚烂无比却也很快消失的现象、感觉加以呈现,本是诗歌创作的一种美学观,但将诗歌美学观念叠加于画,又有什么不可呢!正所谓“画是无声诗,诗是有声画”。这也正像有了“从其漏网”“字字有来历”美学观念的诗歌,是“江西诗派”能够永恒的必要条件,闫卫平“移象虹霓”观之下的绘画创作,我们认为最终结果应该是永恒的。

闫卫平曾与笔者谈过他所以“移象虹霓”的原因:“表达物象的色彩,大概写实的不太令人视觉兴奋而应运而生了色彩强烈的印象派。印象派的色彩对于感观的刺激还不够过瘾而应运而生了野兽派。我觉得野兽派的色彩久而久之看下去强烈感也弱了,应该有再刺激眼睛的色彩来惊醒观众”。所以他决定绘画色彩“移象虹霓”。

我想,闫卫平这样的思索有他特殊的心理沉淀和生理制约,所以他的彩画,便有了非他莫属的特殊个性。

遭遇强光之下眯目于物体霎时出现的感觉,一旦以造型的方式呈现,必然会使物体与物体衔连之间的关系,受“移象虹霓”牵制。“移象虹霓”的牵制,自然而然让闫卫平选择淡化、虚待叙述内容的特征,出现了主题之下内容迷离的状态。或者还可以这样说:有主题而模糊范畴的意识表述,让他选择了弱化形与形边缘之绝对界定的叙述方式,以使读者在他的这种弱化而产生的朦胧感受中,理出自己想象的空间,产生自己再度创作的迷离之美。或者我们又可以这样简而言之:主题明确、内容迷离,是闫卫平特有的绘画形式——主题依托文学标示而明确,内容选择淡化特征而迷离。

以闫卫平的《老人河》为例:整个画面右视、下视布以虹霓必伴的碧天之色,以衬托出命题“老人”额的下部,继而让人脸之中的容积,以没有确切特征的形体作为述说传递,于是,虹霓般的色彩让你沿着命题的提示,和模糊的半个侧面人脸得以自我联想。

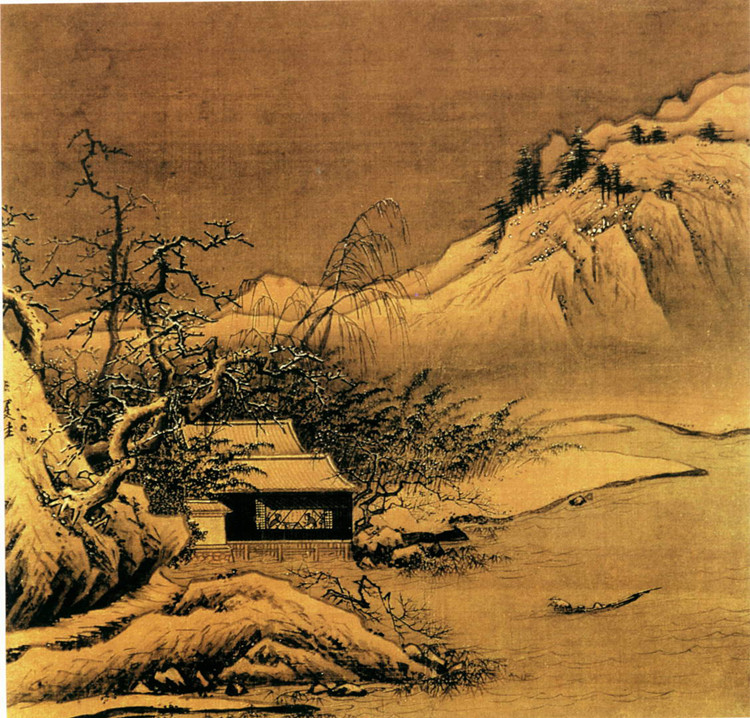

以闫卫平《山水》为例:整个画似乎是由山和天组成,但其虹霓色彩之间的结和,又酷似各种碧玺按横向秩序不等的排列,这种无内容的衔连,反给了我们读者借“山水”的文学提醒,进行仁者见仁、智者见智之联想的乐趣。

以闫卫平《玩手机》为例:整个画似在彩虹晕染过的春绿里,影影绰绰安排许许多多人,其余一切构成内容的叙述细节一律弃置,从而让我们读者从宝石马赛克似镶嵌的虹霓中跳跃,像航海者寻觅航标那样照着“玩手机”这个题目,得到了“悠然心会,妙处难与君说”的乐趣。

以闫卫平《风从东方来》为例:整个画似乎是一个闪烁着霓虹灯的窗户,里面的内容似有非有,基本像似一潭彩虹里倒影着年节供奉的大版灶祃、古老的年画、昔日黄历图像,我们读者只要知道了“风从东方来”的命题,似乎水到渠成,对此有了心照不宣的答案。

以《行》之一、之二、之三为例:三张画似乎是按照象形十字路之甲骨文“行”字的形状,造了三座各自倒映霓虹灯影的水池。画面里并没有合乎“行”之命题的相关内容,但就像揉碎在水池四面里的虹霓却沿十形状四面律动,出现了万花筒般处处可以驻目赞叹的艳美。于是我们读者从内容无稽的迷惑里,领会了“行”的命题……

从哲学角度上讲,离开语境的词汇它们中间的关系都是迷离的,只有在特定的语境下界定一叙述主题,这迷离才会产生意义。

因此,闫卫平主题明确、内容迷离的绘画,借助“移象虹霓”外观特征而给予了读者最大的想象空间。

丹青不知老将至,驰骋偏在伏枥年。上面列举的画差不多都是闫卫平六十多岁以后的作品。这些作品也是我们认定他在绘画上取得非凡成就的解释、证实。

为本文题命题时,忽然忆起张仃先生曾和笔者说画家少年成名通常的问题:画家出脱的太早了往往成就不大。出脱的早了容易止步于盛名之下。这话着墨不多,却有至理。画家如果没有自己特性的美学观念,就是出脱得再晚,名声再大,那也是时代审美被政客、商人强暴的结果。因为美术史似乎只承认两种人,一种是开启新画风的人,一种是完成以往画家皆未完成之至境的人——我们认为闫卫平是一位开启新画风的人。为此,我们可以肯定的说,他是这个时代的绘画大家。

王晓强更多作品

世说文丛总索引

评论