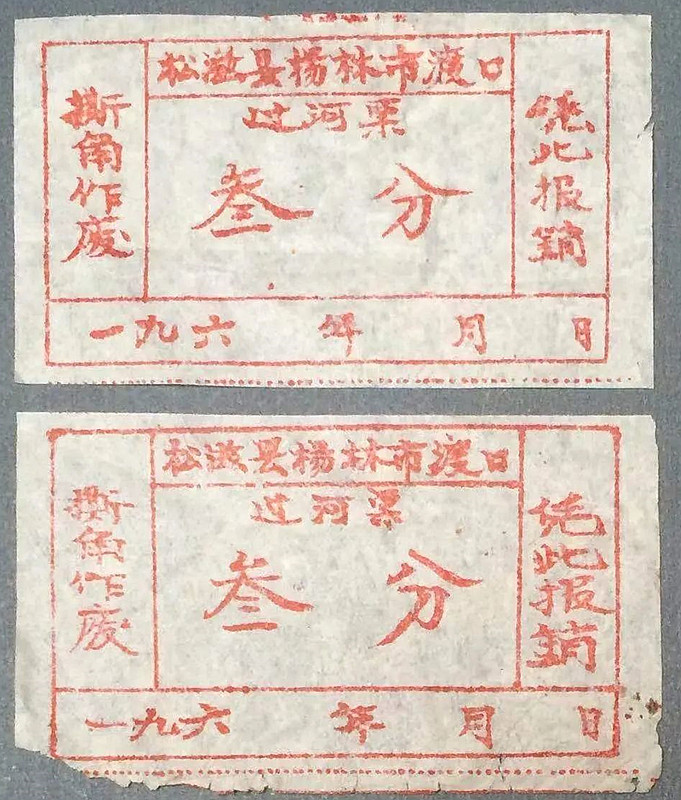

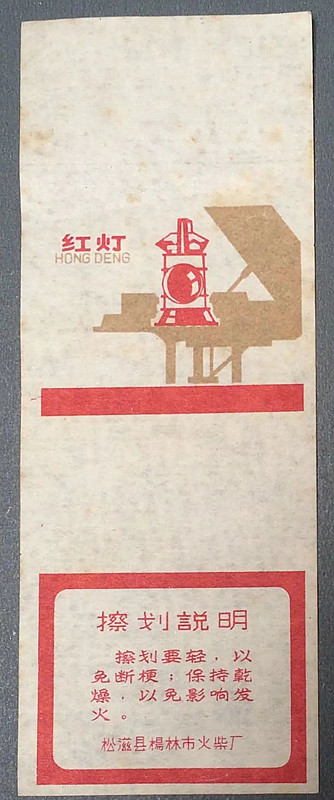

据田书记讲述,杨林市火柴厂建于1970年,厂址在镇政府西北方向约五六里的金鸡山。由当地供销社承办的火柴厂,其初衷是解决本地居民对日用火柴的基本需求。

工厂创立之初,专门派人去五百里外的恩施火柴厂学习技术。开工后虽然生产出火柴,但处理木材的锯段、镟片、切梗等加工设备与实际的生产规模不相匹配。加之圆木在特殊时期也处于短缺计划的状态,于是稻梗用作梗枝的探索性尝试,成为一种历史性的选择。

杨林市地处亚热带季风气候,是优质稻、菜籽油和水果的产地。在稻梗资源充裕的情况下,相关人员就想方设法、看如何利用稻梗替代木梗。据网友“永恒”透露,火柴厂选取稻谷穗子下端部位的梗子为基础,使用石蜡液浸泡后再自然冷却晾干,从而让相对软的杆体收紧变硬。凭借此法制成的梗枝,便进入蘸药头等后续的环节,最终出产可擦划点燃的火柴。稻梗代替木梗,是完完全全没有任何经验和先例的闭门独创。它在硬度上欠佳,稍有不慎就会使梗枝折断。

油菜花开春意浓的杨林市 网络图片

上世纪六十年代末,无梗火柴先后在开封、青岛等几家工厂试制成功。火柴制造不靠木梗,是有针对性地排除对木材的依赖。在此替代的探索过程中,还出现过尝试性的竹梗火柴。直到七十年代初年,蜡梗火柴的开发才积累起相对成熟的技术。然而,成本高、效率低、浪费大、规模小,都是这些有效探索无以维续和推广的核心因素。

同样,杨林市火柴厂以稻梗为基材制成的火柴,也是无可避免地存在成本高和质量差的双重劣势。特别是火柴生产本身,还处于完全手工操作的状态。伴随湘鄂地区火柴供应数量的增加,杨林市火柴厂维持生产和经营的成本越来越大,以至开工即赔本已成为常态。历经两年艰难而曲折的探索之路,火柴厂最终停产关闭。

杨林市,古称“窑林子”,以缸窑如林而得名。闻名于世的陶业,始自元朝末年。因土质好、技艺高,加之内河航运便利的诸多有利条件,使得杨林市的陶业迅疾兴旺繁盛起来。相传此地出产的水缸装水不臭,坛装食物不馊,而且酱缸不变质,酒坛不跑气,尺瓦不风化。然而近百多年来,陶器市场逐步衰落,窑厂大多关闭。沿着洈水两岸的杨林愈加浓密,地名遂渐为杨林子、杨林市替代。

就火柴生产的木材而言,长江以南地区以就地取材为主。但总体上,它比北方的木材稍硬。杨林市的杨林究竟是何树种,尚不得而知。但与杨林市相隔五百里的长沙火柴厂,从七十年代末开始引种意大利杨树,成为新中国创设“意杨”火柴林基地的典范。

如果说杨林市与火柴生产用料的杨树失之交臂的话,当意杨在国内广泛引种十年之前,杨林市火柴厂因地制宜、把稻梗用作了火柴的梗枝,无疑具有异乎寻常的创新精神和难以忘怀的雄心壮志。

素有荆州南大门之称的杨林市,它开启的是步入九州的径直通道,点亮的是半世之前的美好梦想。

2022.7.12

张勇更多作品

世说文丛总索引