莎士比亚逝世四百年时,全世界都在纪念这位文学巨人。有个面向社会的讲坛,受命搞个莎士比亚讲座。结果主持人找了几所大学的教授,没有人愿意承接这个任务。多数人的推辞理由是: 我不是研究莎士比亚的,搞不了这个讲座。有位教授再三推辞后,告诉主持人“你可以联系一下祁萌之老师。他能讲,我这里有他的电话,你可以联系”。于是主持人找到我家门来了。

开始我不想搞这个讲座。因为手里头正在为一家杂志写约稿文章。怎奈主持人磨破嘴皮,也不肯罢休。最后她用央求的声音说:

“我们找过几所大学的十几个教授了,都未成。他们都推荐您能讲。您若不讲这个课,我无法完成领导交代的任务了。”她进一步苦口婆心的意思是:如果这个讲座泡汤,将严重影响她的饭碗了!

我知道她是特地把平常事情说严重了,用危言耸听的话打动我去讲课。我是个经不住别人再三恳求的人,于是答应去讲讲莎士比亚。其实我也不是研究莎士比亚的专家,甚至我也不是个研究文学的学者。当然我也绝非好胜逞能想表现自己,人到退休后,已经没有想表现自己的心理需求。更不可能为了几千元的讲座费临时抱佛脚。我最终敢接这个活,是因为我曾经写过一篇谈“哈姆莱特命题”的文章,何况莎士比亚的著作我确实系统地看过。

“哈姆莱特命题”就是莎士比亚的代表作《哈姆莱特》剧里主人公的一句台词:“活着,还是死去,这是个应该考虑的问题”——引发的关于人生的思考:人应该怎样活着?毋宁说,这是一个只要有人类存在,就必须面对的庄严问题。但是搞这个讲座,我总不好把自己的文章《“哈姆莱特命题”的永恒意义》搬到讲台上去。因为这是一篇学术性很强的文章,不好拿一篇学术文章向社会听众搞专题讲座。但是讲什么呢?这问题让我颇费思量:这个面向社会的讲座,听众里各色人物都有。

于是我想到了:是讲“一千个观众,就有一千个哈姆莱特”这部戏剧呢?还是讲让人扼腕再三、悲情难已的《奥赛罗》?还是讲人人都有的权力欲与贪欲,在光彩照人的英雄与美丽的王后身上得到淋漓尽致展现的《麦克白》?还是讲在浪漫色彩中迷人的《仲夏夜之梦》?抑或是讲血腥的人事纠葛中彰显爱情神奇力量的《罗密欧与朱丽叶》?即便是悲痛欲绝的《李尔王》中那些亲情的病态畸变,也会给人带来“余音绕梁三日不绝”的深长思考。可以说,莎士比亚的戏剧涵有人性意义上广阔的精神天地与情感海洋,让授课人可以在讲台上尽情地天马行空。

——年轻时读莎士比亚的戏剧,给我留下了永远不灭的印象。对我来说,讲讲这些作品的任何一部,其实并不困难。问题是,讲座面对的是对西方文化隔膜、对故事的历史背景缺少了解、对莎士比亚的作品没有读过的听众。讲他们十分陌生的戏剧,将是一件出力不讨好的事。于是我还是打消了讲莎士比亚哪部戏剧的念头。

在左右为难中,我突然想到了以前写的那篇文章《“哈姆莱特命题”永恒的意义》中有这样一段话:

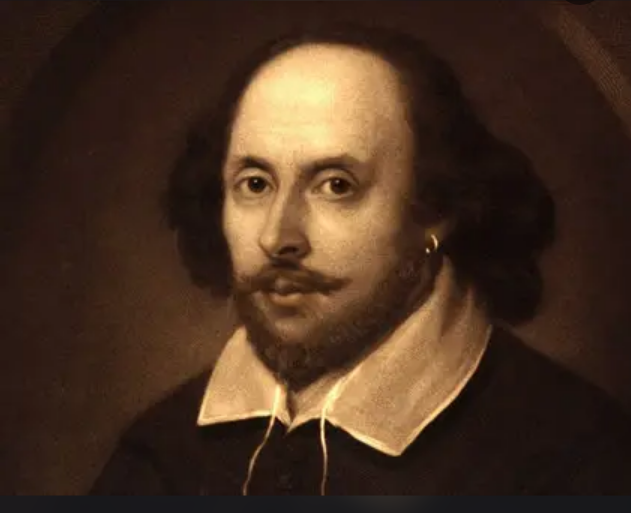

“欧洲人是幸运的,文艺复兴运动三百年中,上帝一直在场。上帝让莎士比亚出世!十七世纪的第一天,莎士比亚的《哈姆莱特》问世,在整个欧洲引起了持久不衰的反响:是啊!如果人活着仅仅是为了‘过凡人的幸福生活’,生命还有多少意义呢?”

文章为什么会出现这样一段话呢?这要从文艺复兴是怎样爆发的谈起:

中世纪的十字军东征,从阿拉伯世界带回的古希腊文化典籍让欧洲人大开眼界:古希腊人原来活得这么自由幸福!于是欧洲人愈发不满教会推行禁欲主义,造成了人人生活的清贫与性爱的匮乏。有信仰的欧洲人远不如无信仰的古希腊人的平凡生活!于是意大利诗人彼特拉克在诗篇里发出了“我要过凡人的幸福生活”的呐喊。这声呐喊响彻欧洲大地,引起欧洲人的积极呼应。波澜壮阔的文艺复兴运动爆发了。

关于文艺复兴的积极意义,例如思想解放,促进了欧洲文学艺术的大发展、促进了欧洲科学的大发展、促进了欧洲市场经济的大发展、促进了欧洲近代化的大发展——这些历史知识大部分读者都知道。但是文艺复兴运动的另一维度体现了欧洲的人性堕落与消极力量,中国读者并不清楚。另一维度体现的欧洲社会阴暗面,中国读者是很陌生的。那么,文艺复兴的另一维度是什么呢?

文艺复兴爆发后,欧洲人长期受禁欲主义压抑的天性——物质欲望与性情欲望,像开了闸的洪水一样迅猛发展为一种不可阻挡的生活追求与社会潮流。由于人的欲望有着“取之不尽、用之不竭的力量”,这股由物质欲望与性情欲望汇成的社会潮流,在文艺复兴运动的三百年里一直翻腾不息,成为文艺复兴运动波澜壮阔的力量源泉。这也应了十九世纪一位学者的话“欲望是推动历史进步的根本力量”。

文艺复兴是一场思想解放运动不假,但是文艺复兴之所以爆发并持续三百年之久,却不是出于欧洲人思想解放的需要。思想解放一般的是知识分子的需要,人民大众不大可能想到这个问题。但文艺复兴是全民参与的运动。所以才有了文艺复兴波澜壮阔的气象。是什么力量形成了文艺复兴势不可挡的全民运动?

唯一的原因、唯一的动力就是欧洲人的物质欲望与性情欲望汇成的巨大力量。这个力量不仅来源于知识分子,更多的是源于欧洲普通大众的积极参与——这才是文艺复兴运动之所以能生生不息三百年之久的根本原因。

所以文艺复兴运动中也是泥沙俱下、鱼龙混杂:欧洲各地出现了追求物质享乐、追求金钱至上、追求感官刺激中的花天酒地、醉生梦死的社会现象。男欢女爱成为欧洲人经年不衰的时髦。在文艺复兴期间,欧洲人追逐性爱生活的热忱毫无消退的迹象。人们聚会中最感兴趣的谈资就是讲男欢女爱。人们津津乐道通奸的乐趣。连床笫之私,都成了公开场合津津有味的话题。这种性爱变成了毫无顾忌的滥情现象,说明欧洲人已经到了鲜耻寡廉的地步。而领社会风骚的上流社会,传统中由神圣责任与公共义务构成的贵族精神日渐淡薄、趋向消亡。

人类对社会出现性爱泛滥是有惨痛教训的:一个国家与社会的男女性爱,毫无顾忌地泛滥到鲜耻寡廉的地步时,这个国家与社会便在日暮途穷中接近末日了——

古巴比伦曾经以国家发达、经济繁荣、社会昌盛而著称。但是后期的巴比伦在国王鼓励人们做卖淫生意、纵容男女淫乱的国策中走上了不归之路:国家迅速滑向衰败,淫乱带来的性病,在无法医治中传播成灾,大批人死于性病。巴比伦国家在经济衰败与国民性病中趋向没落。外夷入侵,不过是给巴比伦彻底灭亡的最后一击罢了。

但是欧洲人是幸运的:文艺复兴运动三百年,上帝一直在场。当欧洲人沉浮在欲望的洪流中不能自拔时,整个欧洲如此下去很可能重蹈古巴比伦灭亡的覆辙。此时,上帝让莎士比亚出世了。

带着拯救欧洲人使命的莎士比亚,一生创作了39部戏剧。这些戏剧作品都是作者在人性深邃而又旷远的天地里辛勤耕耘的硕果。当然在莎士比亚戏剧的累累硕果中,最具人性力量的是《哈姆莱特》。《哈姆莱特》的全部思想艺术力量集中在“哈姆莱特命题”中:“活着,还是死去,这是个应该考虑的问题”——借助剧中主人公的道白,很快传遍欧洲大陆,在整个基督教文化世界产生了强大的精神震撼。

是啊!人活着如果就是为了享乐、就是为了男欢女爱,与动物还有什么区别?这样形同行尸走肉的活着,有什么意义?没有意义的活着与死去还有区别吗?

欧洲人毕竟生活在基督教文化世界里,他们在“哈姆莱特命题”的启示下突然醒悟了:上帝让我们来到尘世,不是为了醉生梦死地活着。而是要通过自己的努力奋斗、艰苦创业,创造财富才能实现对自己的拯救,才能成为上帝的宠儿——这个在基督教文化世界有着绝对而伟大意义的人生目的,又复活了!“哈姆莱特命题”以其不可抗拒的力量引发了欧洲人普遍的灵魂颤栗!欧洲人在这种灵魂颤栗中,曾经被物质欲望与性情欲望汇成的洪流淹没了的忏悔意识复活了!忏悔意识的复活,是欧洲人之所以能够走出文艺复兴“另一维度”唯一重要的力量。

从上述这个毋庸置疑的历史事实出发,往人性的深处看去,就会发现基督教文化世界的欧洲,有忏悔意识的文化传统,欧洲人有忏悔意识的精神基因。莎士比亚的拯救不过是用作品的力量激活了欧洲人被欲望洪流淹没了的忏悔意识。所以莎士比亚能够拯救欧洲人,却救不了东方人。东方人没有忏悔意识,所以莎士比亚戏剧的拯救力量对东方人是不存在的。不同的文化传统,形成了东西方人对莎士比亚戏剧不同的态度。

正是源于欧洲人终于走出了文艺复兴的“另一维度”这个历史事实,正是源于对这个历史事实的理性分析,我们的结论是:忏悔意识是基督教文化世界能生生不息、不断发展的最根本的精神力量。

东方国家的历史提供了同样道理的反证:没有忏悔意识的文化与民族,不可能产生推动历史进步与社会发展的精神力量与物质力量。有人问过:儒家文化中的“吾日三省”“内省慎独”不也是一种忏悔意识?但是,“吾日三省”“内省慎独”与西方文化中的忏悔意识不是一回事。忏悔意识是信仰意义上精神赎罪中的思想觉悟,而“吾日三省”“内省慎独”仅仅是道德意义上的修身养性。两者是根本不同的。这个问题留作另一题目的文章吧,这里不赘。回到西方文化最重要的精神品质的忏悔意识上。

忏悔意识对社会进步与发展拥有的巨大意义,也被哥白尼革命所证实:

都说哥白尼革命是一件划时代的重大事件,因为哥白尼革命激发了宗教改革的出现,开辟了科学发展的广阔道路,加快了欧洲近现代化的进步伐。但是,哥白尼革命之所以能成为划时代的重大事件,首先在于包括教会在内的欧洲人都有忏悔意识。如果说哥白尼发表《天体运行》是其科学的重大发现;那么这个重大发现所以能演变成社会意义上的哥白尼革命,与教会最终承认“哥白尼的‘日心说’是对的,教会坚持的‘地心说’是错误的”——这个忏悔意识中才有的实事求是精神直接相关。拥有巨大权力的教会能否承认错了,产生的社会效用是巨大的。教会承认错了,不是什么中国人感兴趣的道德问题,而是欧洲人的忏悔意识才有的精神气度与思想品质。

中国人何曾见过拥有巨大权力的人承认过自己错了?即便是给国民造成巨大灾难的统治者,不是到死也不承认自己错了?汉武帝在位五十年,穷兵赎武折腾国家与老百姓五十年,造成西汉无可挽回地衰亡,汉武帝到死还无耻地认为自己创造了大汉气象呢!

沿着上述思路看去:欧洲七百年近现代史之所以呈现出“从发展不断走向发展”的历史过程,与欧洲人的忏悔意识密切相关。因为基督教文化世界的人,在心里预设了“人都可能犯错误”的理念。所以欧洲人形成了这样一个伟大的共识:包括那些政治家在内的所有人,都可能因为犯错误造成祸及他人的重大损失。所以如何及时纠正错误,便是设计国家政体与营造社会机制最重要的原则思想。所以欧美国家的社会都有纠错机制。这是欧美国家不可能因为统治者的错误酿成巨大灾难的根本原因。

中国很多研究文艺复兴的学者,既不愿意看到文艺复兴的“另一维度”,更看不到这样一个至关重要的问题:“欧洲人为什么最终能走出可能葬送欧洲前途的‘另一维度’?”——这个欧洲近现代史中的重要问题,研究文艺复兴的东方学者是提不出来的。东方学者研究文艺复兴,除了重复十九世纪乌托邦思想家的那些陈词滥调,几乎没有话说了。很多学者谈莎士比亚戏剧时,总是突出戏剧涵有批判社会的思想。这是“上纲上线”的意识形态作祟,这是丢了西瓜捡了芝麻。

为什么这样说呢?

诚然,莎士比亚的戏剧涵有批判社会的思想;但是谈莎士比亚的戏剧,与其着眼于社会批判的视角,不如借助作者创作的那些永具艺术魅力的文学形象,进入莎士比亚的戏剧王国,就会发现:莎士比亚戏剧四百年来勃发着经久不衰的欣赏魅力,不是因为拥有社会批判思想的原因,而是因为:作者用生花妙笔成功地塑造了众多鲜活生动、个性独特的人物。从而将人类的心灵世界多么真实、又多么震撼人心地展现在读者面前。不仅莎士比亚的戏剧是空前绝后的,戏剧中众多的艺术形象在整个文学界也是无与伦比的。说莎士比亚是英国人的骄傲,那是没有读懂莎士比亚的戏剧、没有看明白戏剧中的人物。因为莎士比亚不仅仅属于英国人的,莎士比亚是属于全人类的。

有学者考证:四百年来,全世界平均每年、每周都有研究莎士比亚的文章或专著问世,这在人类文学艺术史上是独一无二的奇观!说明莎士比亚戏剧涵有无与伦比的普世价值。莎士比亚的出现不仅拯救了欧洲人;莎士比亚戏剧为人类贡献了不可替代的精神食粮。全世界的人都可以在莎士比亚的戏剧中找到自己、找到身边的人,找到最生动形象的案例可以佐证:“人性心理是一个遥深而又神秘的宇宙”。就是普通的读者也会从莎士比亚戏剧中发现:人性世界原来既丰富多彩又光怪陆离!莎士比亚戏剧对文化落后的民族的启蒙意义也是显而易见的:人性不是泛道德主义文化说得那么简单。更不是政教合一的教育所能扼杀的。人性是天生的人类品质,是个“东海西海,心理攸同。南术北术,道术未裂”的学术问题,是人类永恒的话题。

所以莎士比亚是人类共认的精神导师。如果说人类有个至高无上的信仰存在;那么莎士比亚便是这个信仰在尘世的代言人,莎士比亚的崇高价值与伟大意义是不可替代的。

为了上述那个纪念莎士比亚四百年的讲座,我不得不重温当年读莎士比亚戏剧留下的那些永久的印象时,突然吃惊地发现:《哈姆莱特》终结了文艺复兴!于是学术界众说纷纭的“文艺复兴运动哪一年结束”的问题,便明朗化为一个简单的答案。为什么这样说呢?这个问题其实在上述文字中已经给出了解答,这里简要总结一下:

众所周知,意大利诗人彼特拉克的“我要过凡人的幸福生活”吹响了文艺复兴的号角。这个著名的口号之所以能引发文艺复兴运动,主要是这个口号集中了欧洲人对教会长期推行禁欲主义导致的“物质生活清贫、精神生活单调、性情生活缺乏”的强烈不满。所以,文艺复兴运动是从这个“不满”开始,又以这个“不满”贯穿了文艺复兴全过程。教科书说文艺复兴运动是一场思想解放运动,这个说法与历史事实并不完全相符。因为文艺复兴首先解放的不是欧洲人的思想,而是欧洲人被压抑了数百年的欲望!这种被解放了的欲望才是文艺复兴运动生生不息三百年之久的唯一力量源泉;也是文艺复兴三百年中欧洲人所有创造力的源泉。文艺复兴中灿若群星的文学艺术家,都有着天才的创作灵感,从而为人类文化贡献了各呈异彩的优秀作品。但是这些文学艺术家,哪一个的创作灵感,不是从解放了的欲望中勃发出来的?

文艺复兴运动持续到十六世纪末期,文艺复兴的“解放欲望”的目的已经达到。但是在欲望已经“解放”带来世俗生活热火朝天的同时,欧洲人的理性却日渐淡漠了。所以,前边谈到的“莎士比亚拯救了欧洲人”,就不仅仅是“另一维度”意义上的拯救,还在于唤醒了欧洲人沉睡了的理性。

我们无法断定莎士比亚在十七世纪第一天向欧洲人推出《哈姆莱特》,是否因为怀有承上启下的使命感。但是欧洲人沉睡了数百年的理性却是在这一天开始逐渐苏醒的。而灿烂辉煌的十七世纪,是欧洲人以伟大的理性精神创造的。

十七世纪不胜枚举的思想家与灿若群星的科学家,以他们卓越的思想贡献与伟大的科学成果,不仅夯实了人类现代文明的基石;还庄严地昭示了欧洲文明进入了一个新的发展时期。所以有人断言:《哈姆莱特》的问世是一座划时代的里程碑。正是在这个意义上说,莎士比亚是文艺复兴的最后一位文化巨人。

于是,上述那个纪念莎士比亚四百年的讲座,在我苦思冥想了几天后,终于有了一个明确的讲题与具体的内容——“莎士比亚终结了文艺复兴”。

祁萌之更多作品

世说文丛总索引