素质教育

1980年入学的第一届美术职业班的班主任由我担任,责无旁贷。

由普通中学设置美术职业班,打着职业班的旗号而教育目标却指向高考,这在中国教育史上恐怕是史无前例的。面对这样一个教育项目,无疑等同于创作一件作品,我必须亲自设计,亲自实施。

作为这个班的班主任,不同于我以前所当的班主任。以前当班主任除了上好自己的课外,管管学生纪律和思想教育,再和家长有所联系就是了。可管理这个班任务就重了,除了常态管理外,还要设计安排学生美术专业学习的各种课程和随机调整学习进度,另外他们的素质教育也不能忽视,而且完成这一切只有短短两年时间,任务何其艰巨。

先说素质教育。

这个班的学生除了一部分在初中的学校里参加过美术小组活动外,几乎都没接受过正规的绘画基础训练,大都出于喜欢画画的原始兴趣才来就学的。我是自学美术的过来人,能在艺术道路上一路走来,可以说对一个人的艺术成长过程有着丰富而深刻的亲身体验。我觉得,学习艺术仅凭兴趣是远远不够的,既不可能持久,也不可能有刻苦执着的学习精神。我知道,学生要真正学好画画,不是被动地单靠老师教就能学好的,最重要的是学生自己的内心要拥有强烈的学习愿望和潜质才能成功。也就是说老师不能就画画而教画画,而应当开启学生的内心,调动起他们内心强烈的学习欲望才行。于是,我在课堂课外,利用一切时间、机会,大讲特讲艺术,或即兴的,或专题的,串讲一切与艺术有关的事。

我特别要提到班会。当年各个班级每周周一下午都有一至二节的班会,内容无非班主任老师讲评班级里发生的事以及学校布置的事项等,对学生进行一番说教。可我在班会上的做法与众不同。我在班会上三句两句话把要事说完,马上就把话题扯到艺术上。

印象最深的一次是学校各班的队列比赛,我班学生有个别人吊儿郎当,结果成绩全校最差。班会上我只调侃了两句:全校队列比赛总会有一个垫底的班级,我们班把这份不光彩的名声承担下来,也算是一种勇于担当,成全了兄弟班级的好名次罢。然后就顺势把话题转向忍辱负重、人格担当云云。在班会上我很少进行那些空洞的说教,尽管我很熟悉那套说辞,但我实在舍不得在那上面浪费这些宝贵的时间。

我往往是借题发挥。我有充分的知识储备和积淀,面对这些十五六岁的懵懂少年,不用事先设计和准备,只要抓住一点小事,或借助一个话题引申开去,便可海阔天空,侃侃而谈,把班会变成了一场艺术漫谈。比如或从世界名著说到唐诗宋词,或从莎士比亚戏剧说到苏联电影,或从古典音乐说到西方绘画……旁征博引,左右逢源,凭着我的学识修养,无论文学、音乐、舞蹈、戏剧、电影,以及美术史、艺术家故事等等,俯拾皆是,皆可随机涉猎。那时候我的记性好,许多名著、电影里的主人公的人名都能脱口而出,自然说得绘声绘色,天花乱坠。当然我不会是没有宗旨的哗众取宠、显摆卖弄,我说的这一切都是围绕着真、善、美的启迪,围绕着张扬人性之美来发挥的。我针对这个年龄段学生的接受程度循循善诱,目的非常明确,就是要在学生心中埋下一粒粒纯正的艺术种子,潜移默化地让他们的心灵能指向审美,指向崇高的人格境界。

蔡元培先生说过“以美育代宗教”。我当时的做法就是有意识地要装扮成一个布艺术之“道”的“神父”,在我的头顶上编织一个艺术光环,渲染着艺术的美妙和崇高神圣,诱导学生敬畏艺术,向往美,心生梦想,自觉主动地,甚至疯狂地扑向艺术。这一切对学生来说既是素质培养,也是学习积极性的调动。我能感觉到,当时有的学生对我有所“畏惧”,路上远处见了我竟然绕道走。

我的理念和做法显然奏效。同学们在对老师崇敬有加的同时,学习劲头十足,不仅上课用功,有的课后还不吃饭跑到火车站去画速写等。一个学年下来,我对学生做过一次答卷测试,其中一条是让学生选择,将来毕业后的理想是当“美术工作者”还是“艺术家”。结果全班二十多个人只有一人选择了前者,其余全部选择要当艺术家。

这里需要说明的是,我认为现阶段对学生的教育应多偏于感性和人格基础,至于将来他们所要承担的社会责任那是后话。

1981年秋,由于第二届学生入学,美术专业课管理的任务繁杂,该班班主任的工作我就辞掉了,交由教政治课的刘跃峰老师接任。其实直到该班毕业,我仍然全神关注着这班学生的专业课学习,只不过是不去管班级那些琐事罢了。

美术专业课学习

对于这个班来说,美术专业课是重头戏。

在没有任何先例参照的情况下,我要拟定他们的美术专业学习科目、进度,确定教学内容并编写教学大纲。特别是他们每天上午要学正常高中的文化课,只能下午学习专业课,短短两年的四个学期的半天的学习,教学的压力之大可想而知。

如前所述,第一年虽然学校有三位专职美术老师,但我们还是请了外面的老师穿插上课。到第二年有了招收的新生班,则由于家骧老师担任班主任,由他和赵培忠老师专门担任新班的专业课,教这个班的老师主要就是我和外请的老师了。外请的兼课老师中,教素描课的有钱志林老师、王臣祥老师等,教速写课的有孙吉昌老师、黄维礼老师等,教彩画课的有王庆平老师、宋守宏老师、薛益寿老师、赵祉平老师等,教图案课的有金世马老师、梁百庚老师、王以中老师、尚友松老师等。

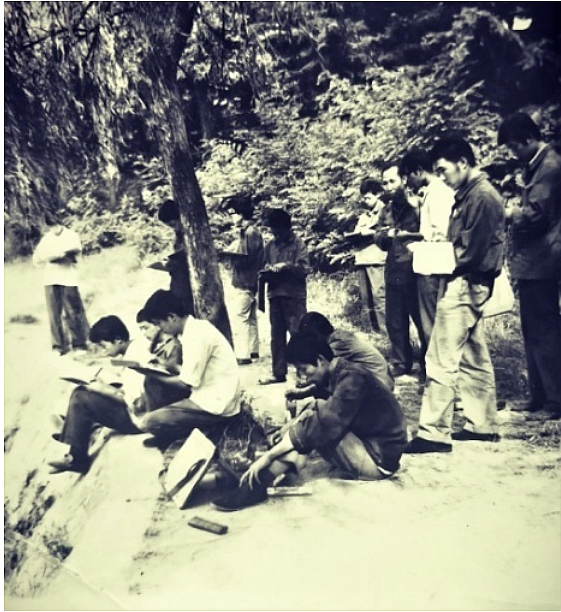

1981年孙吉昌老师(左4)带领第一届学生写生上风景写生课

为开拓学生的知识面,我请了徐立忠老师、邱振亮老师、张佩义老师开设了简短的美术史课。那时没有教材,徐立忠老师专门绘制了十余幅挂图,教学态度认真感人。

当年为了有高质量的教具,我和韩盈老师特意去北京采购了与中央美院同款的“大卫”等石膏像。为了提升学生的彩画风景写生兴趣,我专程坐公交车到崂山大崂站,然后沿着崂山外九水到内一水,一路踩点北九水小学(原沈鸿烈别墅)订下房间,随后和赵培忠老师带领学生住在那里,上了一周风景写生课。回想起来当年故事多多,不可尽述。

作者和王庆平老师在课堂上

为了适应高考,我多方打听相关院校的考试要求。幸亏我与青岛纺织工学院和山东济南那边省里艺术院校的画家老师们大多相熟,他们都给我提供了一些高考科目的信息,这对我安排教学十分有利,使我们的教学针对性很强。像对于报考工艺类专业的学生的应试辅导,我就请了四位老师从不同的内容方向教学,加宽学生的应试能力。这些努力,从高考结果来看,都显示出没有白费功夫。

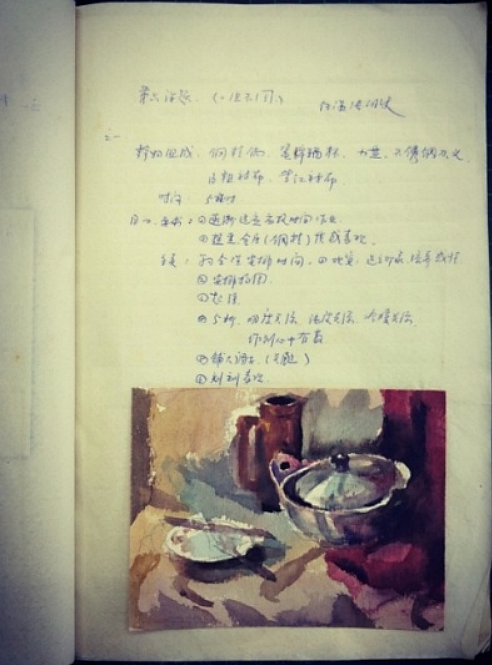

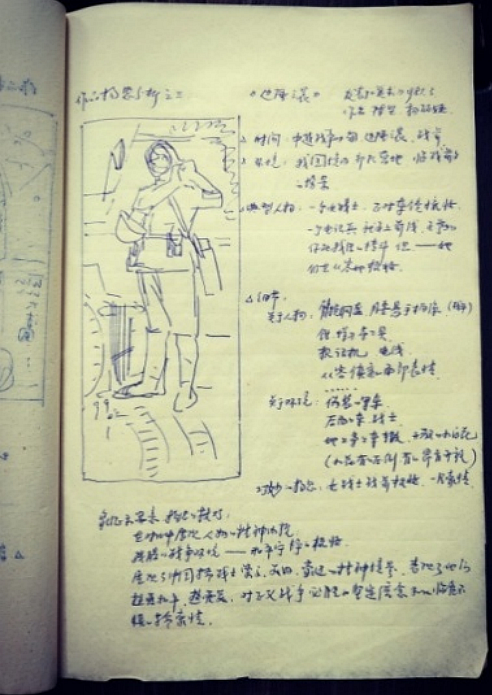

作者的彩画课和创作课的备课笔记(拍自作者备课本)

临近毕业,我为学生上创作课。在讲解了创作规律、解析了典型作品后,我拟定了几个题目辅导他们构思画面,如:《三月》《节日》《市场》《课余》《植树》《街头》《美的心灵》等,指导他们如何利用时间、地点元素构思以及一些构图要领等。每人准备好一些画面,可以从不同的角度应对多种考试命题,最后应试时大多奏效。因为有许多同学报考工艺类的院校,就由教图案设计的老师根据经验出题作练习,也收到良好的效果。

高考

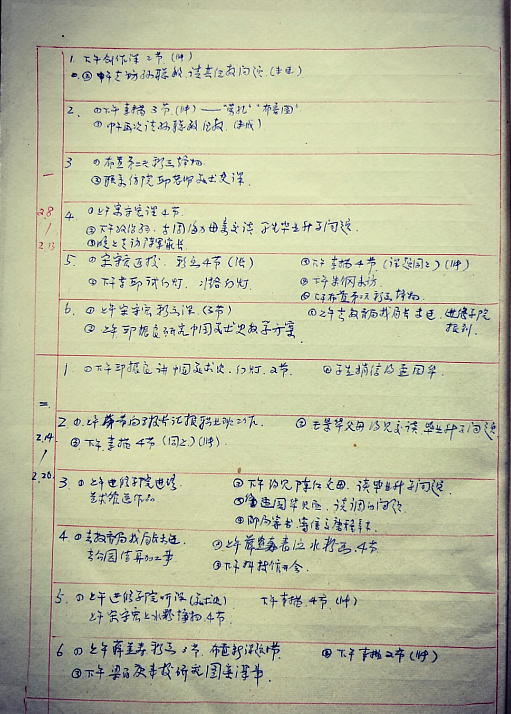

临近毕业,在二年级第二学期就把上午的文化课停了,加强专业课的学习力度。我把这学期前两周我的工作日志抄录下来,可略窥当年的教学状态。

作者备课本上记录的工作日志

开学第一周(1982.2.8—13)

周一:

①下午创作课2节(张)

②中午走访孙聪敏请其任教问题(未遇)

周二:

①下午素描3节(张)—“劳孔”“布鲁图”

②中午再次请孙聪敏任教(未成)

周三:

①布置第二天彩画静物

②联系纺院邱老师美术史课

周四:

①上午宋守宏课4节

②下午政治学习,与周海力母亲交谈学生毕业升学问题

③晚上走访陈军家长

周五:

①宋守宏返校,彩画4节(张)

②下午与邱试幻灯,准备幻灯

③下午素描4节(课题同上)(张)

④下午朱刚来访

⑤布置第二天彩画静物

周六:

①上午宋守宏彩画课(3节)

②上午邱振亮研究中国美术史教学方案

③上午去教育局找局长未遇,进修学院报到

开学第二周(1982.2.15—20)

周一:

①下午邱振亮讲中国美术史、幻灯、2节

②学生捎信约孟国华

周二:

①上午第一节向王校长汇报职业班工作

②王景华父母约见交谈毕业升学问题

③下午素描4节(同上)(张)

周三:

①上午进修学院进修,艺术馆送作品

②下午约见陈红父母,谈毕业升学问题

③约孟国华见面,谈调动问题

④邮局寄书、寄信高唐程辛木

周四:

①去教育局找局长未遇,去公园结算加工事

②上午薛益寿表演水粉画(4节)

③下午科技馆开会

周五:

①上午进修学院听课(美术史) 上午宋守宏上水粉静物4节

②下午素描4节(张)

周六:

①上午薛益寿彩画3节,布置新课题1节

②下午素描2节(张)

③下午梁百庚来校研究图案课事

从以上教学过程看出,我除了教创作课外,这个班的素描、彩画课在外请老师不便的情况下,都是由我来教的。两年紧凑的专业课学习,使学生的美术专业成绩进步很快,赵清渠校长看到这种情况,多次忍不住问我:“老张,你看咱能有多少人考上大学?”我每每低调回复,我说只学两年想考大学太难了,若能考上三个,我就“拿大顶”倒着从栈桥走到大窑沟。我对高考确实没数,更怕领导怀有高的期望值,最后我被现实打脸。

1982年夏,高考终于来了。

前面说过,1980年代初,国内的艺术院校很少,招生也很少,不像现在各大学都设艺术院系,还“扩招”。我们的高考方向主要还是定位在省内几所院校,像山东师范学院、曲阜师范学院等。另外特别寄希望于我市的山东纺织工学院(染织美术系)。

当时我根据学生自报的志愿和气质专长,以及征求家长的意见,把学生的高考方向进行了排队。

我记录的“3月20日学生升学方向摸底”是:

报考工艺院校的有:陈虹等12人(略);

报考绘画院校的有:王伟业等9人(略);

兼报的有:顾强等7人(略);一人弃考。

(以上抄自备课笔记)

但是我不甘心。我决定让几位学习成绩优秀的学生出省报考大的艺术院校试试。于是我挑选了张玉清(班长)、王绍波(学习班长)、贾永明(团小组长)和周海力(女)四位同学赴杭州去投考浙江美术学院。真没想到,这四位同学都收到了录取书。只是后来因为体检贾永明色弱,王绍波由于同时被山东纺织工学院录取,顺从家长的意愿而选择了留在青岛,最后只有张玉清、周海力去了浙江美术学院。这次报考浙美的大获成功,是对六中教学水平的高度肯定,令人振奋。同时敢于报考中央工艺美术学院的陈军同学也被录取了,这也证明了六中的学生水平。

当年高考发榜被录取的同学有:

陈军——考取中央工艺美术学院;

张玉清、周海力——考取浙江美术学院

郑敦强、王伟业——考取山东师范学院;

王绍波、周晓兰、葛建青——考取山东纺织工学院;

许雅柯——考取景德镇陶瓷学院;

董明——考取曲阜师范学院;

徐欣——考取青岛工艺美术学校(中专)。

后来这个班的几位同学经过一年的复读又考取大学的有:

王立平——考取山东艺术学院;

顾强——考取浙江美术学院。

最后统计,第一届美术职业班的升学率接近50%。

第一次高考,一个27人的小班就有10人考上大学,1人考上中专,这不仅在六中是空前的奇迹,在当时青岛市教育界也是轰动性的事件,影响甚大。

青岛六中的领导,校长赵清渠脸上有光喜不自胜且不说,市教育局的领导也开始对青岛六中另眼相看。当年青岛市的职业教育改革是走在前面的,经常有外地教育部门和学校来我市学习取经,于是市教育局每每把六中作为典型范例带人来参观介绍。印象当中,好像每周都有一两次来人参观。当然接待参观人员的路数学校领导已驾轻就熟,无须我来参与,所以我已无法列举,好像从省、市乃至国家教委的相关领导都来过六中。后来为了参观和教学方便,还在小楼专门布置了一间学生习作展示室,这是后话。

第一届学生的高升学率对六中美术班的发展可以说具有深远的意义。它不仅在专业课的教学上积累了经验,为以后的教学逐步改进提升打下了良好的基础,不仅增强了学校办好美术班的信心,更重要的是产生了良好的社会效应,无论招生还是高考,六中美术班被另眼相看,这无须细说。

1984年,赵清渠校长调离六中,到青岛十一中任职。他在青岛六中尝到了美术班可以获得高升学率的甜头,就在十一中调进来一位美术教师,也操办起美术特长班来,并吸收了六中高考落榜生复读,不过没几年这个美术班就无疾而终了。青岛六中的成功岂可轻易复制,这是题外话。

第一届学生高校毕业后,张玉清分配在中国文化部对外展览公司工作,后定居澳大利亚;周海力定居法国。王绍波毕业留校任教,现为青岛市文学艺术界联合会主席、青岛市美协主席、青岛大学美术学院院长等,为国内著名水彩画家。许雅柯现为青岛市陶艺家协会主席,曾任青岛大学美术学院副院长,中国美术家协会陶瓷艺术委员会委员。王伟业现为青岛理工大学艺术与设计学院绘画系副教授,并任山东省美术家协会油画艺委会委员、青岛当代艺术研究院副院长,青岛壁画家协会副主席等。郑敦强毕业后回青岛六中任教为高级教师,并曾任教务处副主任分管美术教学工作。董明亦分配在青岛幼儿师范学校任教;周晓兰、王立平、顾强、葛建青等毕业后在各自的岗位上也各有成就。陈军在北京发展,已是著名的服装设计师。

不可否认,高考结果,决定了这些学生一生的前途命运。(待续)

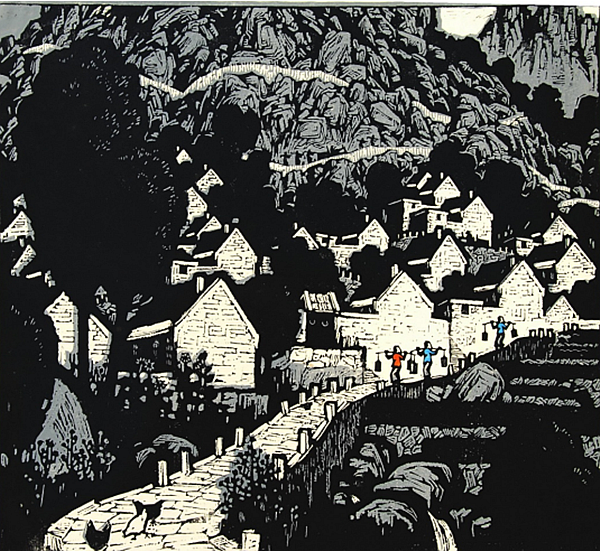

《崂山小村》(木刻版画·张白波作于1979年)

张白波,1944年10月出生,1956—1962年初中、高中就读于青岛九中。曾执教于青岛六中,系青岛画院专职画家,国家一级美术师,中国美术家协会会员,中国版画家协会理事。历任山东版画家协会副主席,青岛版画研究会会长,青岛市美协副主席,青岛美学学会副会长,青岛画院副院长。为青岛市首批拔尖人才、终身接受政府津贴的青岛市高级专家,国家艺术基金专家委员会评委。连任4届市政协委员。作品多次参加全国及国际美展,并获金、银、铜、优秀等多种奖项。1999年荣获中国版画最高奖“鲁迅版画奖”。

原载《张白波散文集(一)回首乱山横》(山东画报出版社出版)

张白波更多作品

世说文丛总索引