商代以后的文献,对猪推崇较大的文字文献作者,算战国时代的庄周了。他不是直接推崇猪,而是推崇了以猪为族号的豕韦氏。我怀疑“韦”不当伟大讲,“豕韦”很可能是模拟猪平静状态的叫声——猪彼此招呼的声响。似乎这是一种以自呼为名的动物。豕韦氏又称豨韦氏,豕和豨都指猪。

这里提前交代一下:豕韦氏是华夏较古老的民族之一,神话传说里,这个民族生了天地日月,也即《山海经》说伏羲女娲一同生了太阳月亮。在现实世界里,这个民族创造了龙图腾,并且因为“豢龙”举措而使龙图腾得以深深地凝聚着中国人至今。我这么说绝不是危言耸听。本文是这说法的一个提纲。

纵观世界历史,崇拜猪的民族不是很多,古代欧洲有崇拜猪的,日本、非洲也有崇拜猪的,野猪,但他们都达不到像华夏民族猪崇拜这样久远、热忱。

猪崇拜是华夏民族的文化特征,这里应该再次提醒大家。

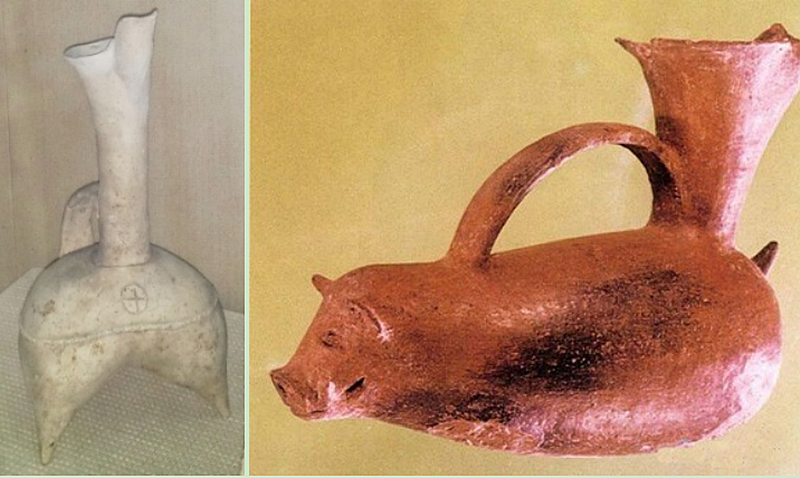

《庄子·大宗师》说“道”,被“豨(豕)韦氏得之,以挈天地”。女娲也叫女希,或即女豨。说女娲氏得了“道”,从而可“以挈天地”——天的象征物是日,地的象征物是月,“挈天地”就是她生了日月。果真,我们在商代青铜彝器族徽之猪的肚皮上,看到了象征天的“○”(圆天)和象征地的“十”(方地)之符号“⊕”(图1·左)。在商代多见的伏羲女娲合体玉雕上——人鸟异质同构的女娲屁股上也看到了象征天的“○”和象征天的“十”的“⊕”(图2),因此可以说《山海经》认真地记载了伏羲女娲生了日月(“夋生日月”传说——“夋”在此是伏羲女娲共同的名字;伏羲女娲,二者彼此不分不别),更证实了《庄子·大宗师》说继承女娲得“道”的“㐲戏(羲)氏得之,以袭气母”的“气母”指女娲氏:因为女娲氏来自母系社会的少昊氏,伏羲氏因其与之同族婚而进入父系社会,统称大昊氏。今天学者们公认大汶口文化是大昊氏物质文明的反映,我们有幸在大汶口文化出土的鸟鬶的两腿之间又发现了象征天的“○”和象征地的“十”之“⊕”符号(图3),于是这一长串的证据链向我们指示:大汶口文化——商代文化被伏羲女娲民族集团传承不绝,到周代的庄子,他的“道”“豨(豕)韦氏得之,以挈天地”之记录有绝不是信口开河。

中国东北的边界曾有个叫做“室韦”的民族,这个民族名字的读音让我十分困惑,但知识的欠缺,让我不敢贸然置喙。

请大家能够注意我上面的图像学考古,它是文字文献阙如的情况下的各一路,办法虽拙,却是无法之法。

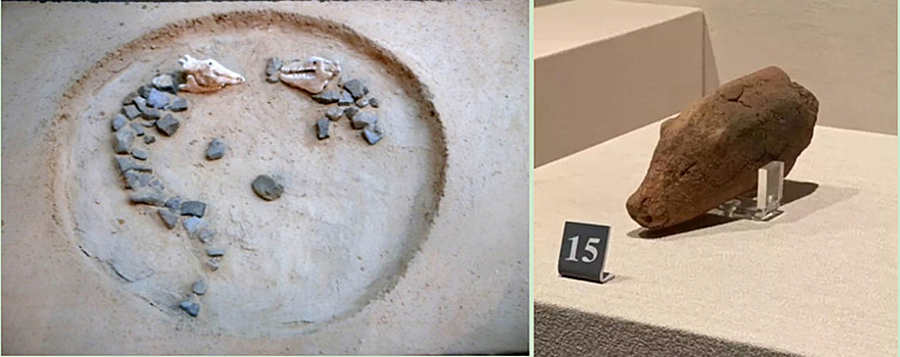

因此,我们以猪和龙为开启点,上溯到公元前6200年—公元前5200年兴隆洼文化,我们找到了猪头骨和废石器堆塑的龙,猪蛇的异质同构,便是猪首蛇躯龙(图4)。

在工具拙劣的七八千年以前,雕刻一件玉器的艰难,好比今天在低配设备的情况下制作高级芯片。虽然如此,距今8000多年,先民还是用岫岩玉雕出来玉器,以表达他们的无尚崇拜——

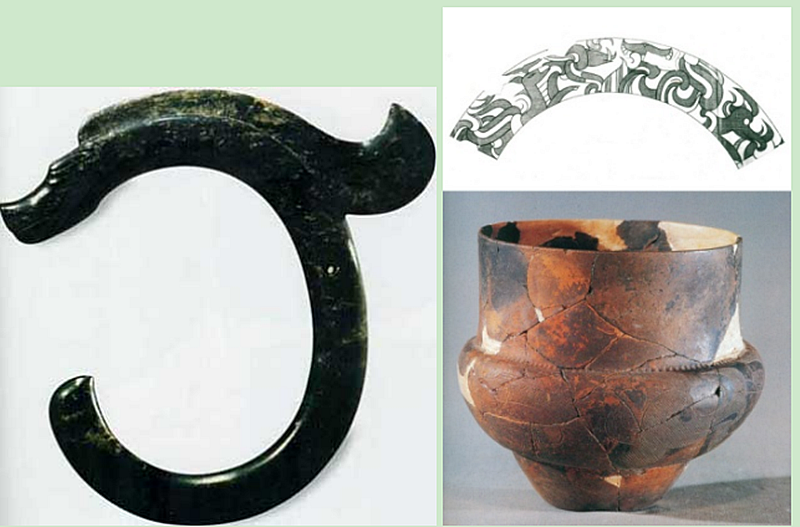

图5是公元前5200年—公元前4400年赵宝沟文化猪首鸟翎蛇躯龙。猪的头,鸟的头翎毛和蛇的身子异质同构在了一起,猪首蛇躯代表阴,鸟的翎毛代表阳,从此中国龙铸定了“阴中有阳、阳中有阴”的造型模式。

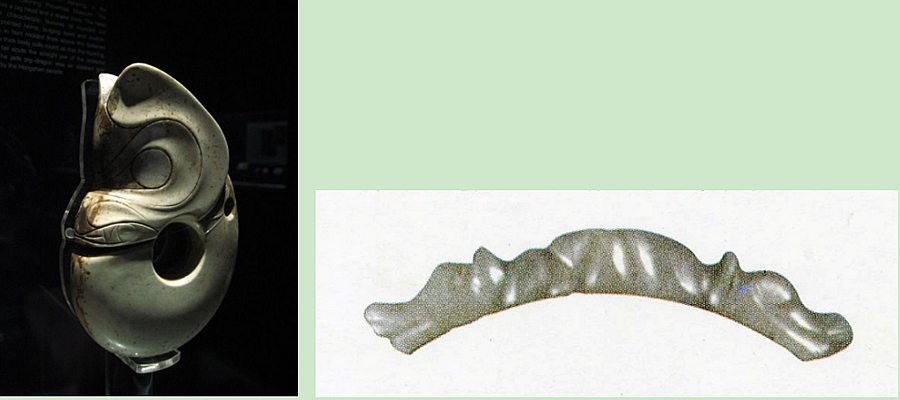

公元前4600年—公元前2800年的红山文化出现的鸮耳猪嘴蛇躯龙(图6);鸮鸟为图腾鸟,即《山海经》所谓的女娲氏鸟图腾为“䳃”的时代。这个时代可以和图3所处之大汶口文化时代几近平行。如果这般时代平行认识可准,那么安徽含山凌家滩文化遗址出土的玉猪(图7),它们先后的出现,可以形成猪图腾崇拜的传递继承关系了,其位置的先后可以这样排序:

兴隆洼文化猪首蛇躯龙——赵宝沟文化猪首鸟翎蛇躯龙——红山文化鸮耳猪嘴蛇躯龙——安徽含山凌家滩文化的玉猪——商代文化的猪崇拜

恐怕大家想不到《易经·贲》卦,是记录了商代末期猪图腾崇拜状况的一段文字。当时正是抢婚旧俗和新兴起的聘婚措施之交接的时代。这时,猪图腾成了聘婚的信物,为婚姻双方交换的信物,男方用猪换取被婚娶群人的适龄女子成家。

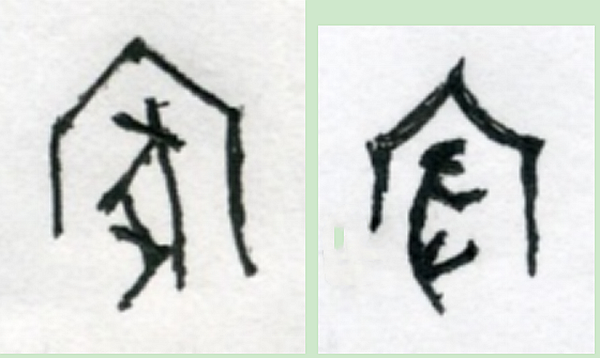

上面述及商代青铜彝器族徽之猪的肚皮上(图1·左),看到了象征天地的符号“⊕”,这引起拙文作者的好奇——这只猪有角:商代图形的作者显然是在强调这是只“角猪”:角猪,至今山东农村仍然称公种猪为“角猪”。中国的方言俚语真是古代文字语言的活化石。青岛崇汉轩汉画博物馆藏画像砖上画的猪有一角,以强调其为“角猪”,亦即公种猪。它和商代的角猪图形的表现方式相同,均在头顶杜撰一个角(图1·右)。商代以后的汉代,一千多年以后,仍然有图形可以不失精神原则地继承“角猪”的意义,值得我们注意。

在本卦里,“贲”应该是“豮”的假借字——今天大家多理解它为装饰之义,其实作为装饰意义的它,只是“豮”字字义的一种引申。

“豮”,今天通行的工具书上释其为阉割的公猪,这应是大大的误会。“豮”,公猪,亦即没去势的猪,关于这点,清人俞正燮《癸已存稿》卷一《豮》条释说极详,此处不再冗言。

“豮”,指大种猪。在猪图腾的族群里,它是欲娶女子之男人的替身。因为它一度曾是表示聘婚娶妇之礼的特定物品,这“贲”字已有了礼的引申意义。又因“饰”“礼”二字在某种程度上有些意义相通,如“饰”有假托的意思,而“豮”就是聘娶之心的假托;“饰”有仪、文的意思,而“豮”乃仪、文的特征表示等……若从这一角度着眼,把“贲”释作求婚礼仪物或聘婚礼饰则更合乎实际——“贲”的前提自然是乞求,所以“贲”读bi音,实际它读fen(豮)音更合适。

《贲·上九》卦爻的“白贲,无咎”,用现代的话翻译,就是:用大公种猪作为聘娶女子的交换礼物,没有不对的地方。图腾本是图腾民族人员的化身,拿我猪图腾男子的化身,换娶你邑邦图腾化身的女子为妻,非常公平。

这种猪图腾男子的化身不是简简单单的一只种公猪,而是从小笼箱养大的公猪,是被笼箱隔离栏养长大的公猪,恰如今天养鸡场里特别圈养的“童子鸡”,它们要在不接触母猪的前提下发育成猪。《大畜·六五》的“豮豕之牙”可以为我的猜想作证:作为特殊用途的公种猪(即“豮”),在它还是小猪的时候(豕,小猪),就应当“牙”起来(即单独笼箱栏养),这样做是“吉”的——请注意《大畜·六四》说,给牛加以“梏”则“无咎”,而于这里则说“吉”,其均针对着其特殊的用途而言:牛要役用,不至于犄角抵人,故而“梏”其犄角(一如今河南农村给烈性子的牛角上绑扎一个木框),小公猪与“贲”有缘——用长大的它作为聘婚娶妻的礼物,故而自幼猪时“牙”之(相当于关押在笼箱里面豢养;公猪在性成熟发情时十分凶暴,它的天敌老虎都畏惧之)。试想,《易经》作者让一直抢婚女人为妻的族人,改换驱动马车抢婚的野蛮陋习,抬着笼箱里的大公猪浩浩荡荡地去迎娶女人,多么壮观。

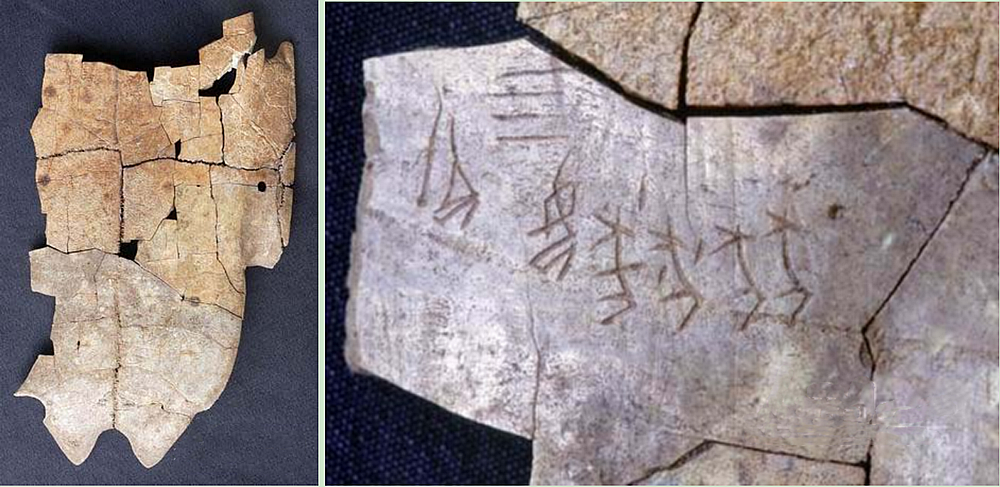

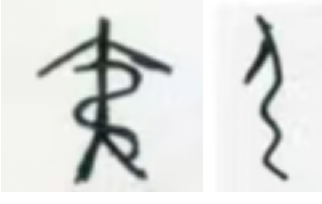

甲骨文中有“豭”“豖”(zhuo)两个字,都指公猪,前者表示种猪,后者表示被阉了的猪。甲骨文、金文的“家”,多象形突出了雄器的公猪(豭),在拟屋庐的“宀”下。其实这只“突出了雄器的公猪”,就是本卦之“白贲”,即大公猪——在甲骨文时代,向婚姻的女方献上它——一只大公种猪,换娶女子进入男子的屋庐,才是男女成“家”的前提(图8)。今人好说“家里养只猪”就算是“家”的认识,有些浅薄。

《考古》2003年6月载,2003年4月8日在济南大辛庄出土的商代王族祭祀某位母亲的甲骨,上面记录着用猪为祭品的情况——祭品是彘(野猪)、豖(阉猪)、豕(家养猪)。在商代,似乎妇女的一生和猪都有密切的关系(图9),猪似乎可以借代妇女,这和兔子可以借代嫦娥,皆出于同民族图腾共通的原则。所以《易经》当中凡及“月”字,几乎指的就是女人。

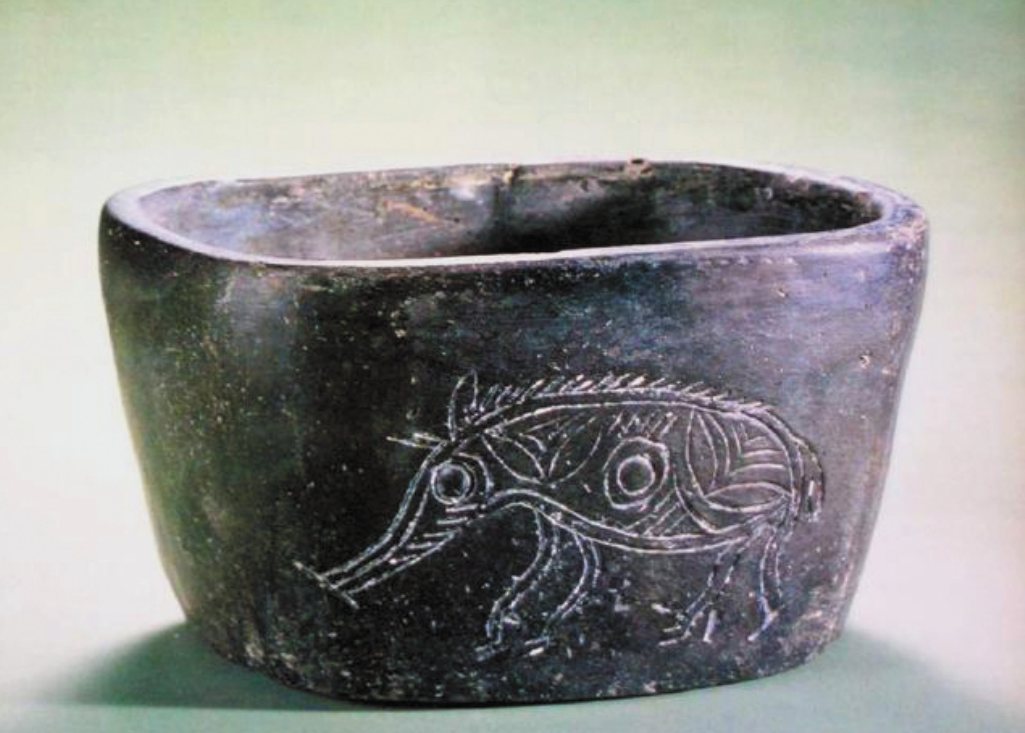

1997年,浙江余姚河姆渡文化遗址出土了距今约7000—6500年一只猪纹陶鉢,上面的猪身上刻画了一只月亮(图10)。猪是月亮神!古代文献上老是说“猪是水兽”的祖源就此找到了一个证明!《西游记》里讲天蓬元帅戏嫦娥原来有几千年的神话根基。《红楼梦》宝玉说女人是水做的,也不是他精灵古怪的独创,而是这文化的折射。猪在卦象里属于坎,坎属水,月亮主水,于是《山海经·大荒东经》之“女和月母”的述说就找到了祖源:女和,女娲的别称,她和伏羲生了“月有十二”,她本身就是月亮神,故而又称嫦娥、常仪。本文开宗明义,引《庄子·大宗师》说“道”,被“狶(豕)韦氏得之,以挈天地”,就是说猪图腾的母系社会之豕韦氏女娲得到了“道”,从而挈领天地日月如儿女,因为她是太阳的母亲,故而她有一个名字叫“羲和”,因为她又是月亮的母亲,故而她有一个名字叫“女和”,她本身是太阳也是月亮,所以太阳鸟䳃是“羲和”,也是和伏羲交合不分的女娲(本文插图2的伏羲女娲两首共身像,就是商代伏羲女娲称呼可以彼此不分的证明),所以月亮就是女娲的图腾猪、兔、蛙、鳖……我上面的叙述虽然绕了个弯,但是《庄子》对“豕韦氏”族号的记述至少有了源头。

别因为我人微言轻而忽略了中国文化的这一线索——华夏民族是龙的传人,是伏羲女娲男龙女龙的传人,《左传·二十九年》给我们记录了一个华夏文化是本土文化的秘密——中国伏羲女娲民族集团有豢养雄雌二龙为族群凝聚的凭持。在帝舜时代,帝舜令董父豢龙,“豢龙”,窃认为就是养龙的龙保姆,像今天的保姆伺候着一双老人般地伺候着雄雌两条龙。董父因此被帝舜封为“豢龙氏”;豢龙氏来自豕(豨)韦氏,其氏族在商王武丁商代还有政治活动的记载。至此可以说,最少自8000多年前的兴隆洼文化的猪首龙开始,华夏民族就有了猪图腾,猪首和蛇躯异质同构而为龙,是龙的传人之纯正的祖源。

图1·左,王心怡《商周图形文字编·动物部·豕部》所载“豕”图形(文物出版社2007年11月版)。给猪加上一个角,以强调其为大猪,早见于商代的角猪图形——它们的表现方式与下图汉画像砖相同,均在头顶杜撰一个角。特别应该注意到是猪的肚子上“⊕”符号,那是猪生了天地日月的符号(日月夋生)

图1·右,是汉代画像砖《建树封家》,青岛崇汉轩汉画博物馆藏。画上猪有一角,以强调其为“角猪”,亦即种猪。种猪即豭猪,“豭”,甲骨文“家”字构成所赖,亦读为“家”。猪作种猪必大,“封”有“大”义,亦有“达”义——“封家”可谓发达之家、受皇帝诰封之家

图2·商王妇好墓出土的伏羲女娲两首共身玉雕——女娲的屁股上有“⊕”符号

图3·左,这件鸟鬶的两腿之间有明确的“⊕”符号(莒州博物馆藏)

右,山东青岛琅琊地区(胶州三里河)大汶口文化遗址出土的猪鬶

图4·左距今8000-7500年兴隆洼文化中期大型聚落遗址出土的堆塑龙——猪的头骨和石质残废工具堆塑的龙身

右,距今8500年-7500年后李文化遗址出土的陶猪

图5·左,赵宝沟文化遗址出土的玉雕猪首鸟翎蛇躯龙

右,赵宝沟文化遗址出土绘制在陶罐上的猪首蛇躯龙

图6·左,红山文化遗址出土的鸮耳猪首蛇躯龙

右,红山文化猪首龙并封

图7·左,安徽凌家滩文化遗址出土的大型玉猪

右,安徽凌家滩文化遗址出土的大型鸱鸮为本鸟的玉凤——玉凤的翅膀做猪并逢形状

图8·甲骨文“家”(《京津》二一五二)、金文“家”(“枚家鼎”)

图9·《考古》2003年6月载,2003年4月8日在济南大辛庄出土了商代王族祭祀某位母亲的甲骨,上面纪录着用猪为祭品的情况——祭品是彘(野猪)、豖(阉猪)、豕(家养猪)、豕。在商代似乎妇女的一生和猪都有密切的关系

图10·1977年冬,在浙江省余姚县河姆渡文化遗址出土一件编号为T243④:235的陶钵。这件陶钵呈黑灰色;外壁两侧各刻一个形象逼真的猪形图形,在猪形图形的腰间,还特意标出了圆形的月亮纹。其年代属河姆渡遗址第四期文化层,距今约7000—6500年

王晓强更多作品

世说文丛总索引