1922年12月10日,在国际目光关注下,青岛终于实现主权回归,结束了被日德殖民25年的历史。尽管收回的主权并不完整,毕竟是在“五四运动”影响下,中国第一次通过谈判从列强手中收回租借地,在近代中国及青岛百年来的历史上留下深刻印记。

一、谈判大员和公署要员为骨干组成实施回归的工作班底

根据1922年2月《解决山东悬案条约》,鲁案中日联合委员会组成,负责移交青岛、胶济铁路等事宜,中方委员长是王正廷。委员会分成相应的第一部和第二部,第一部于7月到9月先后成立公产、海关、盐田、矿山、邮电、准备接收六个分委员会。从6月29日第一部在北京召开首次会议,至11月末共开会50次。

1922年3月,鲁案善后督办公署开始组织,王正廷任督办,设总务、行政、路务、实业四处。8月改设理事会和一厅、三处:秘书厅、行政处、路务处、实业处,设理事、参议。和青岛行政接收相关的主要是行政处和实业处。行政处负责:胶澳地域行政权的接收执行及市政的筹备与监督;司法权的接收事项;国有省有市有各种公产事项;开埠、海关及海上各种事项等。实业处负责:矿产事项;盐场事项;海底电线事项;无线电台事项;电话及邮政事项等。

公署研究起草了青岛暂行条例草案,规定:青岛地方政府受中央政府监督,设商埠督办1人,由中央任命。设市长1人,由议会选举产生,任期3年。市议会由市区、乡区议员组成。审核财政的审计厅长由市民选举。但北京政府11月颁布自治令后并未实行地方自治。

中方行政接收准备分委员会名单8月21日公布,督办鲁案公署参议梁上栋为主任委员,委员有行政处主任兼会务处主任嵇镜、实业处主任孔祥熙、参议徐祖善、秘书林澄波、秘书崔士杰、行政处副主任王大桢、实业处副主任吴大业、坊子巡警教练所所长程立。

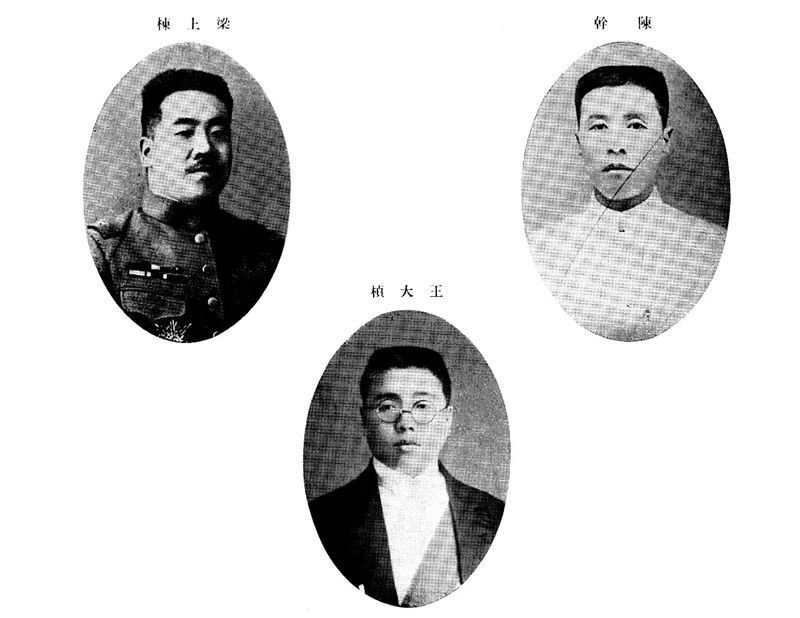

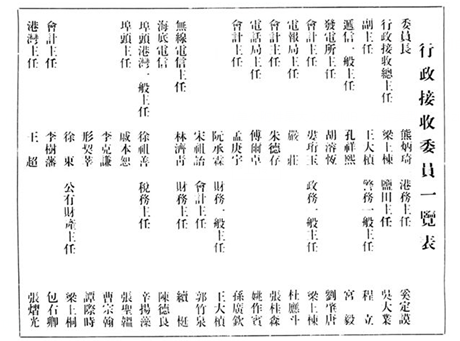

《接收青岛纪念写真》载接收委员一览表 (1)

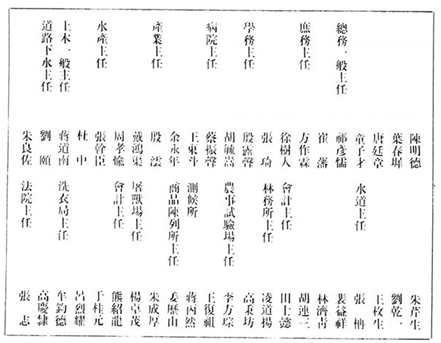

《接收青岛纪念写真》载接收委员一览表 (2)

1922年9月、10月间,中国接收准备分委员会在青岛设立组织机构,并从各机关抽调各种专门人才,分总务、行政、工程、港务、实业、盐田、矿山七股办事,分别考察青岛行政及所属各机关,为行政接收作了充分准备。作为准备接收分委员会和督办公署的工作班子,行政接收委员会许多成员来自这两个方面。办公地点在今肥城路7号。

11月17日,北京政府颁布了《胶澳商埠暂行章程》,决定将青岛改为胶澳商埠,直接隶属中央。中日双方议定分组接收,即邮政、电报由交通部所派邮电委员接收,盐田工厂由财政部盐务署所派委员接收,税关原属中国自设自管,矿山由中日合办鲁大公司接收,其余本埠的公产港湾、码头、水道、森林、电话均经双方分组派专员接收。行政接收委员会进入接收倒计时。

中日联合委员会设在北京,中方委员长王正廷接收前曾到过济南、青岛多次。鲁案督办公署编制文件规定 “督办于所驻扎地设立办事公署”,王正廷自传中也说办公室设在北京。但有公署办公地点初在济南,第一次直奉战争期间(1922年4月底5月初)迁到北京,9月迁回济南的说法。青岛莱阳路8号的临时公署,使用时间和状况不明。鲁案督办公署于1923年10月4日正式撤销。

1922年12月10日,

青岛收回主权后市民在胶澳督办公署前。

二、行政接收班底的两个核心人物

接收班底可分为几大方面:支撑城市运转的重要管理部门、事业机构、市政设施,如邮电、发电、港口、道路、水道、病院、屠宰、农、林、气象、学校、洗衣等,对口日本守备军民政部设置;服务接收的政务、警务、财务、总务等综合性业务班子,也与接收后公署架构有关;对接要害问题公产的综合部门“公有财产”方面(胶济铁路另有接收班子)和具体部门如盐田、实业等;司法机构中的法院。

青岛回归无可替代的头号人物,主导中日谈判和接收的鲁案善后督办、中日联合委员会中方委员长王正廷,和中方三委员之一,为维护我主权冲锋陷阵,被康有为誉为“鲁案砥柱”的陈干,未列入这个实施具体事务的名单。

《接收青岛纪念写真》载梁上栋 陈干 王大桢像

这个85人班底,共四个层级,一是最高首长委员长,9月30日任山东省长、11月30日任胶澳商埠公署督办的熊炳琦。二是总主任梁上栋和代理委员长(名单中未列)、副总主任王大桢。三是负责32个方面的一般主任和主任(海底电信无主任,总主任兼任两个、副总主任兼任一个岗位),很多部门配置财务主任。四是具体工作人员。这30余人就是青岛主权回归的“接收大员”,出席交接仪式的三十余位中方代表。

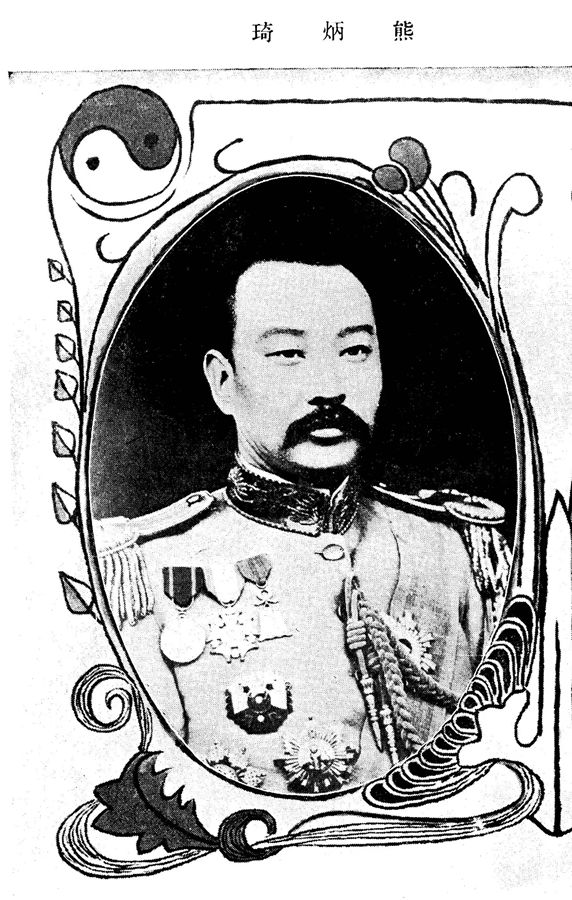

行政接收委员会最高长官委员长熊炳琦是军阀出身,作为后来以贿选出名的大总统曹锟亲信,从直豫鲁巡阅使署参谋长职位上,9月30日出任山东省长。临近接收仪式的11月30日,北京政府才任命他为胶澳商务督办公署督办,协助王正廷接收青岛。12月8日,熊炳琦来青岛时带了800名士兵和300人卫队,在警力不足情况下保障了接收。招抚土匪头子孙百万,他的作用也被肯定。此外,接收过程中担当更多的是礼仪性角色。

《接收青岛纪念写真》载熊炳琦像

作为王正廷的得力干将,梁上栋和王大桢在接收实施中无疑是扛鼎、操盘的核心人物。

梁上栋(1886—1957),山西人,毕业于英国伯明翰大学工科,回国后在山西曾陪同孙中山并受到赏识。1915年任陆军外事处长,处理收回天津、汉口德国租借地问题。1918年担任巴黎和会中国军事代表,1920年担任国联常设军事顾问会中国代表。1922年,在华盛顿会议上,与中国代表一起为收回青岛主权展开外交努力后,奉召回国参加青岛接收。

1922年6月鲁案督办公署成立,梁上栋担任参议,行政接收准备委员会中任主任委员,行政接收委员会总主任,并担任最为重要的公有财产主任,还兼任水道主任。接收后担任保安处长兼水道局长。1929年,梁任北平市代市长。抗战中被日本飞机炸伤,获 “独臂将军”称号,被授上将衔。1922年他送给青岛商务总会的军装照中,有“壬戊旅青纪念”字样。

王大桢(1893-1946),又名王芃生,湖南醴陵人, 1912年入陆军军需学校后开始研究日本问题。1916年至1921年两次留学日本,就读于日本陆军经理学校和东京帝国大学经济学部。1921年华盛顿会议召开,王大桢等留日学生起草了《华盛顿会议之预测与中国应有之准备》(纲目),备受“华盛顿会议中国后援会”理事、曾任北洋政府国务总理的汪大燮赏识,得以咨议名义赴华盛顿会议,做了大量资料编译和收集整理工作。

中日谈判中,王大桢以鲁案督办公署行政处副主任、铁路财产评价分委员会委员身份参与,是除王正廷外唯一参加行政部和铁路部两大谈判的要员。行政接收准备分委员会成立后,担任委员。行政接收委员会成立后,担任副总主任、代理委员长,兼任财务一般主任。接收后担任胶澳商埠督办公署政务处长,为接收纪念碑撰写了碑铭。1924年王担任山东省长公署统计处处长,掌管全省统计工作。抗战期间任国民党军事委员会下设的国际问题研究所中将主任,预测到“七七事变”、日本袭击珍珠港等重大事变,建议并领导了滇缅公路修建,在对日战略情报方面作用突出,是有名的“日本通”和“谍战天才”。

三、七位不一般的“一般主任”

30余位“接收大员”中,比“主任”衔头高的是七位“一般主任”:负责递信的孔祥熙、埠头港湾的徐祖善、警务的程立、财务的王大桢、政务的梁上栋、总务的祁彦儒、土木的蒋道南。履历和谈判中的职务显示,这些“一般主任”非同一般,其中五人在中日联合委员会、鲁案督办公署身居要职,六人有留学背景或外交经历。

王正廷邀请来的耶鲁校友孔祥熙,是位列第一的“一般主任”。他是鲁案督办公署实业处处长,负责矿产、盐场、海底电缆、无线电台、电话及邮政事项等。他还是邮电分委员会主任委员、行政接收准备分委员会委员。6月底开始,参与海关、邮电、码头、盐业、发电所等专项谈判。9月份与接收准备委员们赴青岛与日方谈判,组建接收班子。11月参与行政部的细目协定拟订。接收后初任发电所长,随即改任电话局长。王正廷后来在自传中充分评价孔在谈判中的作用。

《鲁案善后月报》载准备接收委员会会议纪录

负责码头港湾的徐祖善,无锡人。辛亥革命后在美国麻省理工学院获造舰科硕士学位,1917年派任伦敦使馆海军副武官,1918年兼任巴黎和会专门委员,1919年后兼任航空署厅长,脱离海军后参与青岛接收,任督办鲁案公署参议,接收后任中央机构胶澳关监督公署监督。1930年作为国民政府任命的接收威海卫的二号人物,参与从英国人手中接收威海卫。1947年回到青岛后,任乡区建设设计委员会委员,1948年8月任青岛市政府秘书长,当时媒体皆说他是1922年接收后首任港务局长,可能并未到职即改任胶澳关监督,所以《胶澳志》上没有记载。

负责警务的程立曾任京师警察署长,任行政接收准备分委员会委员,督办公署坊子巡警训练所所长,在坊子训练了1000名巡警,还有充当保安大队的640名军人。接收后任警察厅长,因治安形势不佳遭媒体抨击,三个月后离职。蒋道南由驻日本横滨总领事馆领事调回国内,是随王正廷来接收的外交部官员。接收后任驻朝鲜釜山领事馆领事。

留法的祁彦儒是孔祥熙的山西晋中同乡,徐树铮驻守西北期间,1920年曾随同入蒙。接收后未在当地任职。

政务、财务一般主任由总主任、副总主任兼任,显示其要害和高规格,力量配备也最强。财务架构便于王大桢领导各方面财务主任,以专业测算打压日本人的漫天要价。

四、20余位五湖四海的各色主任

从名单排序来看分工,七位“一般主任”多数和其后的“主任”属于相关领域,如孔祥熙之后的四位主任都和邮电有关,徐祖善之后的三位都和港湾码头有关,王大桢之后的三位都和财务有关,蒋道南之后的两位都和市政工程有关,祁彦儒之后的几位和总务有关,这些要员可能以这种架构统筹相关工作。

和递信一般主任相关的无线电信主任林济青(林则衣)是山东莱阳人,在督办公署实业处任技术员,还是接收班子中水道(供水)方向工作人员,又作为矿山分委员会委员参与谈判。这三个似乎无关的岗位,其实都和他的地矿专业背景有关。他此前两度留美,获文学学士、矿业硕士学位,第二次回国后在齐鲁大学教授过地矿学。参与青岛接收时他籍籍无名。不久后的1924年任私立青岛大学教务主任。之后短暂执掌过两所大学:1934—1936年的齐鲁大学代理校长,1936—1938年的山东大学代理校长。

电报局主任严莊,公署实业处科长,和林济青同为矿山分委员会委员。洗衣局主任牟钧德似乎和邮电业务无关,其实是鲁案细目佐理、邮电分委员会助理。这位两度留学日本的四川人担任日语翻译,接收后被任命为胶澳商埠电话局营业科长,后来担任外交课东方股长、火酒检验所副所长、山东省长公署秘书,1929年担任民国政府商品检验局局长。他的仕途升迁据说是因为追随孔祥熙。

和港湾埠头一般主任相关的埠头主任戚本恕、港务主任奚定谟都是中国最早一批海军留日学生,有海军经历:戚本恕,山东文登人,1903年考入烟台海军学校,1906年被选派入日本海军士官学校。青岛接收初期担任港政局副局长,不久到省属机构海军转运局工作。奚定谟,江苏武进人,1906年毕业于江南水师学堂,被选派日本学习海军。1908年再赴英国海军学校学习,回国后任海军舰长。接收后任港务局局长,1928年成为上海港务局局长。

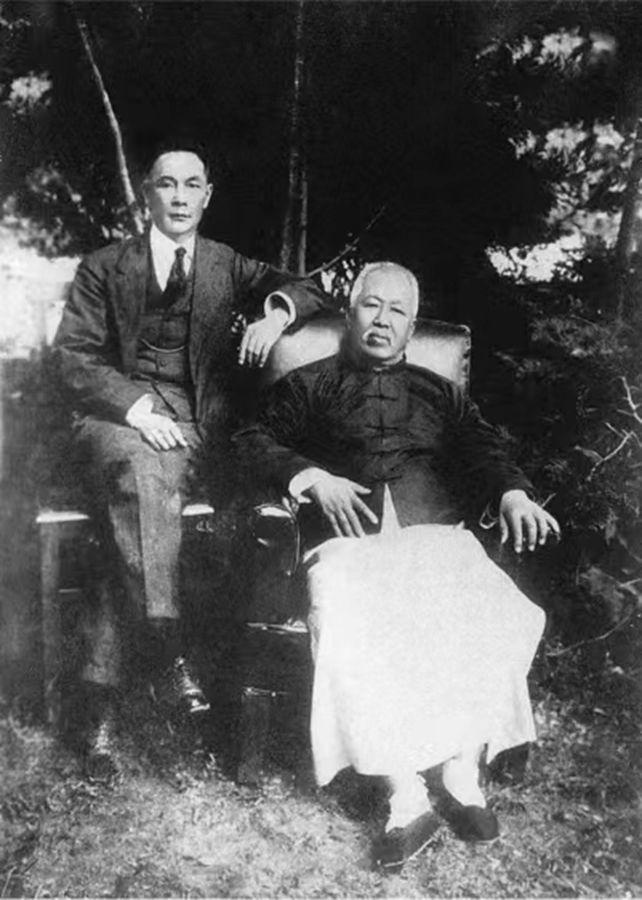

接收林务局、测候所、农事试验所的凌道扬、李方琮、蒋丙然,都是优秀的留学生和年轻学者。凌道扬(1888—1993)是广东人,在美国两所名校先后学习农业、林业,成为第一位获得林学硕士的中国人。回国后其林学思想对孙中山、黎元洪等民国要人产生重要影响,首倡设立植树节得到施行、参与起草中国第一部森立法、创立中国森林会(中国林学会前身)。这位已经成名的一流林学家,来接收有良好基础的青岛林务,显然是接收班子的重要考量,也给他在青岛实践 “林业救国”理想提供了舞台。蒋丙然(1883年~1966年),是复旦大学前身震旦公学创始人马相伯的得意门生,在比利时获得农学气象学博士学位,是中国最早学习农学的留学生之一。回国后到中央观象台任气象科长,还在北京大学和北京师范大学讲授气象学。李方琮(1883—1958)是山东荣成人,留学英国的文学学士、化学硕士。回国后先后在两所省立专门学校教授英文、化学,担任过山东省立工业实验所所长。

凌道扬(左)与康有为

这三位交集不算长,有分有合。林务局和农事所合并为农林所后凌道扬主政,这位与康有为有邻里之交的林学家,短短几年间为青岛林业发展、管理和教育,为公园服务于公众留下了浓墨重彩。他还在私立青岛大学教书,参与发起万国体育总会、创办报纸,1928年离开青岛定居南京。

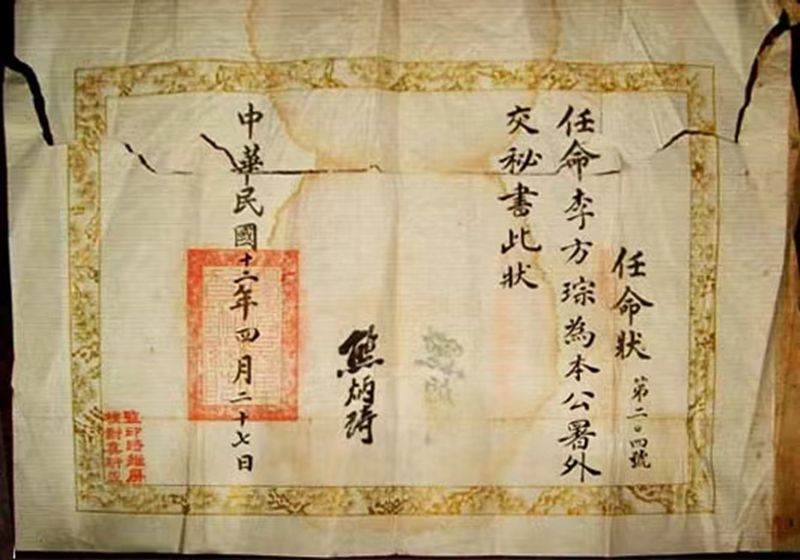

李芳琮1923年一度进入商埠公署任外交秘书,几年后又返回任外交科长。1930年到国立青岛大学英文系任教,他又成了梁实秋的同事。1931年李方琮任青岛观象台海洋科科长,与蒋丙然共事,先兼任后专任青岛水族馆馆长,也因此在海洋科学领域留存了公众记忆。

李方琮任命状

1924年测候所在日本人百般阻挠下艰难完成名义上的接收,在日本职员赖着不走有两套观测人马的尴尬处境下,蒋丙然任青岛观象台台长,同年成立中国气象学会担任会长时,凌道扬也成为理事。

盐田主任吴大业,督办鲁案公署实业处副主任,盐业分委员会委员,为王正廷所倚重,是谈判中的重要角色。1923年3月代表中国政府收回日本在青岛的盐厂、盐田、存盐仓库以及附属设备。根据盐田由财政部接收的安排,他应该是盐务署要员,接收后未在当地任职。

发电所主任胡睿恆、产业主任殷澐、道路下水主任刘颐和公产工作人员唐廷章,还有王大桢、徐东藩、林澄波等督办公署要员,出现在22人公产委员合影中。公产谈判中,8月梁、王曾率队到青岛实地调查、摸排公产情况,将日方狮子大开口的价码挤出很多水分。

庶务主任方作霖接收后不到半年任胶澳商埠督办公署秘书处长。1924年,在胶济铁路开征货捐风潮中,由省秘书长任上被熊炳琦选为省属机构胶济铁路商货统捐局长。港湾主任王超接收后任港工局局长。学务主任殷露声1923年参与接收屠兽场。水产主任张幹臣1923年奉派兼管青岛市场。病院主任蔡振声接收后短暂担任普济医院(至1923年)及李村医院院长。商品陈列馆主任姜历山接收后任馆长。电话局主任傅尔卓、水道主任张冉、税务主任辛扬藻、法院主任张志,未发现接收后在当地重要机构任职信息。

五、大员的手下们成龙成虫命运多舛

王大桢领导下的会计主任郭珠泉,接收后任财政课长,三个月后的机构裁撤中,财政课反而升格为财政局,郭荣升局长,一年后在高恩洪接任督办后被撤职,财政局又由局降格为课。

梁上栋领导下的政务人员姚作宾,四川人,留学日本。接收初期任交涉课长,多次以代理接收委员长名义签署公函。1923年3月机构裁撤中,交涉课升格为交涉公署,姚并没有水涨船高成为署长。次年,他成为省属机关卷烟特税青胶区分局长官。日本侵华时期姚作宾卖身投靠,1943年担任伪市长,抗战胜利后入狱,1951年被处决。

参与埠头接收的邢契莘是浙江嵊县人,与后来的清华校长梅贻琦是同期留美生,学习造船兼航空,1916年获麻省理工航空工程硕士。回国后在大沽造船所、马尾福州船政局制造所工作,在北平航空署任机械厅厅长。1922年参与青岛接收后,未在当地任职。沈鸿列主政青岛时期,1932——1937年担任青岛工务局长。调离青岛之际,他登崂山巨峰留下石刻,上有二个大字“思危”,竖排草书落款“嵊县邢契莘”。

道路下水方面的王枚生是青州人,在日本学习建筑专业,回国次年参与青岛接收,不久辞职重回建筑界。他建立美化营造厂,承接很多工程,代表性的有大学路两湖会馆、居庸关路9号别墅等,三十年起是青岛的知名建筑师。

公有财产方面的叶春墀(叶玉阶)是日照人,留日学生,1912年后在济南的山东公立商业专门学校任校长多年。1914年著《济南指南》,1922年出版《青岛概要》,是较早由华人编写的两地概要。1920年青岛取引所成立,叶春墀任常务理事。20年代创办船行,经营航运公司多年,1948年时是轮船商业同业公会理事。

朱良佐,接收青岛后可能在督办公署的低级职位工作,清理官产处1924年成立,他1925年在“房产室”工作,要求辞去土地课长的兼职以“专守本职”。1926年是房地股长,签署收回国武农场文件。1948年,他自己以及与人合作,担任八大关两处一层简易别墅的设计师。

六、回归留缺憾,既往任评说

这个贯彻王正廷谈判意图、操盘接收事务的班子中,军阀出身的委员长熊炳琦兼任胶澳商埠督办后,很少坐镇青岛亲理政务,由亲信充当会办引得怨声载道。尤其是为曹锟贿选搜刮民财而声名狼藉,后被吴佩孚重用的高洪恩取代,成为青岛回归历史中的过客。

以梁上栋、王大桢为主的骨干力量中,不乏具有高层背景、国际视野、外交和军事经历及专业特长的精英人物,中央大员、学者专家与地方人才结合,收回青岛主权的表现虽然艰难却值得书写。主要受制于列强战略、国力羸弱和政局动荡,谈判中的重大妥协留下诸多隐患和遗憾。虽然回归的主权并不完整,毕竟是中国第一次以外交谈判方式收回租借地主权,而其跌宕起伏进程裹挟的当事者,百年后的今天仍在面对历史评判,任人评说。

图文资料来源:班鹏志《接收青岛纪念写真》,《胶澳志》,青岛市档案馆《中国收回青岛档案史料汇编》及馆藏资料,杨来青《图说老青岛:日本第一次统治时期》,青岛文学馆资料,《日本侵华图志》(第5卷),醴陵市委宣传部《国际问题研究专家王芃生》,刘宗伟关于王大桢、孔祥熙文章,翟广顺《旅寓青岛教育名人现象研究》,王栋《青岛影像:明信片中的城市记忆》。另有部分来自网络。

原载 良友书坊

张同俊更多作品

世说文丛总索引