博山东南方向,岳阳山南麓,北崮山村,艺术陶瓷厂。

五六个外地人围着一个拉坯的工匠,看傻了眼。连呼吸都是谨慎的,大气不敢出,似乎稍有动静,行进中的坯体就能在瞬间坍塌似的。

工匠徐承北心无旁骛。他利用轮盘转动的离心惯性,将一抔泥土挤压、提拉、拔高,以手法还原心象,以心象呈现世界。他用的是阴劲和巧力。他谙熟控制——控制情绪与节奏,控制加压方向,控制手的轻重起承,这种时候,控制力变成了老大,控制得好,就绝无闪失。

拉坯是坯房中最显技艺的活儿。若要上手精到,少则需要3至5年,多则10年。徐承北生于1950年,祖上世代都以陶瓷为生计,为传承,他十几岁进坯房,手艺是基因里带的,老天给的。

手工拉坯,比之机械的模压成型,少了一成不变,多了独一无二。手工,拜情感密度所赐,看上去完全一样的器物也有各自不同的密码——或许是瓷匠人指纹的不同,或许是眼神投注的不同,或许是心跳的不同。正是这些看不见的材质构成,让坯体不同,终于决定了成器的不同。

最完好的保存永远在手工活态的过程中。这样的过程,徐承北能看见祖上先人们勤劳的身影,隐隐约约,他们在推瓷土、揉泥、拉坯、摔坯、吹釉、驮坯、装坯入匣、满窑、彩绘、茭草…

刚过十二岁,爷爷就跟他讲“一坯之力,过手七十二,方可成器”的道理。从泥到瓷的一系列工序,环环相扣,步步紧凑,任何一道出了问题,即成废品。

“爷爷说,采土工采得瓷土,搬运工运输,早年的陶瓷作坊全部仰仗肩膀挑扛,或用独轮车运送。揉泥工干起活来和揉面有点相似,瓷土要揉至无气泡、有韧性才算好,整个过程全凭力气和耐心。驮坯则是将装有泥坯的匣钵从外面搬运到窑里。一段不到10米的驮坯路,却需要好几个驮坯师傅。巨大的窑炉,每次可烧2万多件,这是一个很有吞噬感的工作量………”爷爷有三个儿子,徐承北的父亲排行老三,拥有“满窑”绝技,当年远近闻名。

“满窑”就是把成坯有规则地码放入窑,是个智慧与经验缺一不可的老到活计。满窑通常要花一天时间。为了让窑火充分燃烧,满窑时,留火路,差一分也不行。什么是火路?火路就是匣钵与匣钵之间的缝隙,大约四指宽,不能多也不能少。

火路何等重要。徐承北说,五行相生,神韵天成,火路出了差错,便无法烧制出完美的瓷器。按照以中心点向窑边算,越靠近中心点温度越高,须放置高温釉陶瓷,窑尾温度较低,则适合低温釉陶瓷。

因为有过人的手艺,徐家历来富庶。徐承北爷爷的爷,做出来的雨点釉、茶叶末等名瓷,是往朝廷里送的贡品。现在,几件传家的陶瓷器一直摆在家里最重要的位置。徐承北把它们叫做立体的族谱。

当年村村窑火,户户陶埏,任谁家都有几件说来得意的老器物。若把邻里坊间的传家陶瓷集合起来搞个草根大展,那展,必定可以称作博山人变土为金的编年史。

在煤窑、电窑、气窑普及的时代,柴窑烧瓷这一传统技艺却面临着即将失传的现状,这是让徐承北最着急的。2016年,他在苹果树和栗子树的深处租了一处农家小院以及三四间平房,开阔处建起小型柴窑,窑口向东,能迎来山里升起的第一缕阳光。

“柴窑和现代窑最大的不同,在于入柴口只有一个,所以窑洞前后、上下位置是有温差的。这本来是劣势,但先人巧妙地利用这种劣势,在同一个窑炉里面烧制不同的器型和色釉,合理搭配,竟是入窑一色,出窑万彩。”

柴窑有八个脚位,上三脚是架表、驮坯和把桩;下三脚是一夫半、二夫半、三夫半,中间有小烩手和收兜脚。其中把桩是柴窑烧制的技术核心,烧得好不好主要看把桩师傅,这个角色相当于“总工程师”。

烧柴窑,要技术好,还要身体硬,属于重体力活儿。"太聪明的人做不了,太笨的人也做不了。”徐承北说,一开始有八个年轻人跟他学习,一年后,只剩下了三个。

柴烧是在没有任何现代化仪器监测的情况下进行的。徐承北用一双“火眼金睛”观测窑膛温度,凭借经验掌控火候,温度达到1350℃左右的时候,徐承北要靠耳朵来听风流动的声音和柴火的声音——这个时候,他苛刻地要求周围一定要保持肃静。

因为柴烧有自己的脾气。每一窑,都不提供重复的答案。陶器的竖立和平放,受火面与背火面的变化,都将留下不同的火痕和落灰。即便是一模一样的陶土配方,即便是一模一样的薪柴,也绝不会有着相同的出窑一瞬。可以说清楚的原因包括——加柴的速度和方式、薪柴的种类、天候的状况、空气的进流量等细微因素,一起合力影响着窑内陶器的变化。说不清楚的原因,正是随机而天选,不预期,作品的自我生长多有意外,是为柴烧最迷人的部分。

坐在栗子树下,用徐承北的柴烧茶具喝红茶,我的目光所去之处是一段参差的匣钵墙。它也是被改造之后的农家小院的围墙。用这些古老的废弃窑具砌墙,新墙也是老墙,生就沧桑,一切磨损的细节,使它们更逼真地表现出方死方生的神情——恰恰是这种神情能对美学做出惊人的贡献。

“匣钵”对于大多数人来说是个陌生的名词。却是窑变这场大戏中不可或缺的配角。要知道,在千度以上的高温里,不可预知的事情随时发生,为防止有害物质对坯体、釉面产生破坏或污损,各种瓷坯均须先装入匣钵,再进窑炉焙烧。这种由耐火材料制成的各种规格的圆钵,以固有的导热性和热稳定性为陶瓷献出了全部忠诚。

“前些年,老窑口附近随处挖一挖,都可以找到各个朝代废弃的匣钵。”匣钵饱含着令人震惊的寓言主题。它像个戏搭子,用性命去成就主角,落幕了,它扑身大地,甘愿瓦解。时间的形状在出土的匣钵上找到了答案。

在徐承北的柴窑前,我有幸遇到了属于自己的匣钵,它倔强地保存了完好,就像从来没有破碎过一样。时间把它烧得举世无双,时间把它烧成了一件厚重的礼物。时间把它烧的成了精,烧成了一段段谶语。捧于掌心,隐隐地,窑火呼呼地燃烧起来,这一种略有分量的仪式感,将为我对话徐承北的匠人情怀,而揭幕。

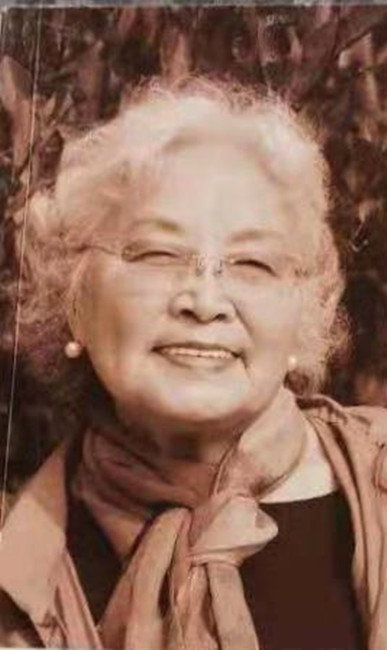

题图:阿占插图

原载《青岛财经日报》“人物”周刊

2023.2.15 A8版

组稿编辑:周晓方

2023.2.15 A8版

组稿编辑:周晓方

阿占更多作品

世说文丛总索引

评论