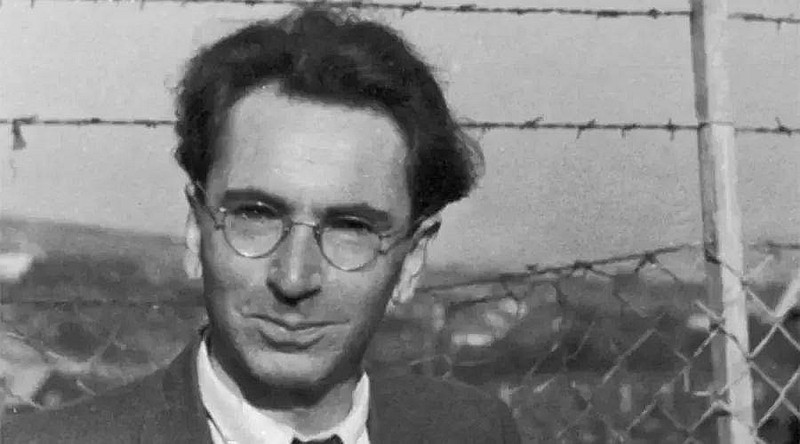

生于1905年的维克多·弗兰克尔,被称为二十世纪的“奇迹”。弗兰克尔出生于维也纳,他的家与弗洛伊德家只有一街之隔,弗洛伊德同样是一位卓有成就的精神分析大师,他是“精神分析第三维也纳学派”的创始人,他将自己非凡经历与学术研究高度融合,超越了一个学者的专业学术高峰,使自己走进了生命的纵深,站在了生命制高点,他的研究与他的经历的完美结合几乎不可复制。

弗兰克尔是一名犹太人,一生经过包括奥斯维辛在内四个集中营的炼狱试炼,他的父母、妻子、兄长全都死在毒气室里,只有他和妹妹活着走出来。集中营是亘古未有的人间地狱,亲身经历过集中营对人性的蹂躏,感受了人类历史最残酷的虐待,弗兰克尔体验了人性的软弱与乐观,虚无与实在,顽强与犬儒,他找到了绝处再生的意义,他用整个的生命为人性与爱做了注解。

在希特勒占领奥地利后,弗兰克尔原本有机会平安离开,他已经获得美国邀请,但是他想起自己做儿子的责任,“我真能忍心撇下双亲,让他们独自面对等待着被送往集中营的厄运吗?”他左思右想而不得其解,希望得到“上苍的暗示”,“正在此时,我注意到了我家桌子上的一块大理石。我向父亲问起他的来历,他告诉我说,这是他在被纳粹焚烧的维也纳最大的犹太会遗址上发现的。他把这块石头带回了家,因为上面镌刻了《十诫》的部分内容。父亲向我解释那些希伯来文字说,它代表了《十诫》中的一条。我急忙问道:‘是哪一条?’他答道:‘荣耀你的父母,地上的生命将得到延续。’(《圣经》和合本:当孝敬父母,使你的日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。)”就在那一刻,弗兰克尔决定留下来陪伴父母,而让自己的美国签证过期。

在书中,弗兰克尔没有哭天抹泪,怨天尤人,自始至终他都在追问生命本身,他说道:“对于没有经历过集中营生活的人来说,很容易对有过这种经历的人抱有一种错误的同情心态。外人对于囚徒之间为了生存的残酷斗争一无所知。这是一场为了每天的面包、为了生活、为了朋友的斗争。”这使我想起自己的国家和民族曾经历过的苦难和荒诞岁月——“文革”。“文革”中的一切,在外人和后人看来不也是一样吗?那个时代里的人们之间残酷的斗争不也像集中营一样难于想象和理解吗?这期间有把自己母亲送上刑场的少年,举报自己丈夫的妻子,断绝父子关系的父子,这些不都是那个时代生活的一部分吗?

在集中营里,有一种犯人叫“囚头”,“当普通囚徒饥寒交迫时,囚头们却衣食无忧。不夸张地说,许多囚头在集中营的日子甚至要比以前任何时候都好。”当然,这需要一些特殊的“本领”,那就是“为了生存,他们可以使用一切手段,诸如人格、甚至还有暴力、偷窃和出卖朋友。”“与看守相比,这些人更为凶狠,在鞭打囚徒时更为凶残。”一句话,需要彻底丧失人性才行。同类相残,从来如此,想到这一层,不由得芒刺在背,不寒而栗。

作为一名心理学家,弗兰克尔准确记录了人在绝境中的心理变化,首先是惊恐,接着就是冷漠。冷漠是绝境中自我保护的手段,不得不如此。由此带来一个奇特的现象——人向更原始的精神生活倒退。囚徒的美梦无非面包、蛋糕、香烟和舒适的热水澡。这些简单的需求都要靠梦境来实现,现实和梦境的强烈对比强化着囚徒悲惨的感觉,于是噩梦随着而来,当噩梦惊醒,发现现实比噩梦更可怕,这就是集中营的日常生活。集中营里的囚犯,一有时间就自然而地想到美味佳肴,“这不单单是为了回忆食物本身,也是为了能提醒自己,像现在这样除了美味佳肴不会再想到其他任何东西的次等生存状态终将结束。”次等生存状态不就是忍饥挨饿勉强苟活吗?我相信,任何一个曾在“文革”期间生活过的中国人都应该不陌生。集中营里文化冬眠,而政治和宗教却异常活跃,“每个角落都不间断地谈论着政治,政治信息以传闻为主并迅速传播。”互相矛盾的传闻不断敲击囚犯的脑袋,一次次满怀希望憧憬又一次次因传闻落空而陷于新的绝望。与此相对应的是,“囚犯对宗教表现出难以想象的虔诚。”集中营是一种社会形态,这些记述,让我不自觉想到自己所处的环境,尽管没有食品匮乏,也不存在生命之虞,可我们何尝不是在另一种“集中营”里苟且。

在书中,弗兰克尔不止一次引用尼采的这句话:“知道为什么而活的人,便能生存。” 作为一名精神分析大师,集中营给弗兰克尔提供了一个千载难遇的观察人生的机缘,在绝望里,人生的意义真正凸显,“我们期望生活给予什么并不重要,重要的是生活对我们有什么期望。”弗兰克尔进一步说道:“‘生命’的意义不是某种含糊的东西,而是非常是在和具体的。它构成人的命运,而每个人的命运都是独特的。你和你的命运无法跟任何其他人及其命运进行比较。”每一个生命都是独特的,每一个独特的生命都有自己的独特的轨迹,生命的意义就在于它的独特性。“如果你发现经受磨难是命中注定的,那你就应该把经受磨难作为自己的独特任务。你必须承认,即使在经受磨难时,你也是独特的、孤独的一个人,没有人能够解除你的磨难,替代你的痛苦。你独特的机会就依存于自己承受重负的方式之中。”“让每个人意识到生命的意义,也就使他有可能完成其创造性的作品,享受到人类之爱。一旦他意识到自己是不可替代的,那他就会充分意识到自己的责任。认识到自己对所爱的人或者未竟的事业的责任,也就永远不会抛弃自己的生命。他知道自己存在是‘为了什么’,也就值得‘如何’继续活下去。”

弗兰克尔以他细致的观察,发现在集中营里,深化人的精神生活是可能的。这正是他写作这本书渴望传达的“正能量”,他发现,“有丰富的精神生活且比较敏感的人在这里会承受更多的痛苦(他们身体会更弱),但对内心的伤害相应也会少许多。”把恶劣的外部环境转化为内心丰富自由的精神生活,这样能够使得集中营里那些身体羸弱者比看上去强壮的那些人生存能力更强。思念、希望、爱是集中营生存最强大的力量,弗兰克尔满怀深情写下这样的心境:“有时,我偶尔望向天空,星星慢慢消失,清晨的霞光在一片黑云后散开。我的思想仍留在妻子的身影上,思绪万千。我听见她回应我的话,看见她向我微笑和她坦诚鼓励的表情。不论真实与否,我都坚信她的外貌比冉冉升起的太阳还要明亮。”我是含着泪重温这段文字的,它的温度和亮度在这个岁末年初的阴冷污浊的日子里显得弥足珍贵。一个人经历了炼狱,活着出来,一定要悟出生活的真实意义,否则就是浪费生命,弗兰克尔没有辜负自己的经历,他给后人留下的感悟值得永远记住:“我一生中第一次领悟到一个真理,它曾被诗人赞颂,被思想家视为绝顶智慧。这就是:爱是人类终身追求的最高目标。我理解了诗歌、思想和信仰所传达的伟大秘密的真正含义:拯救人类要通过爱和被爱。我知道世界上一无所有的人只要有片刻的时间思念爱人,那么他就可以领悟幸福的真谛。在荒凉的环境中,以一种令人尊敬的方式去忍受,在这种处境中的人们也可以通过回忆爱人的形象获得满足。我平生第一次理解这句话‘天使存在于无比美丽的永恒思念中’”。面对恶劣的环境,人是不是只有屈从,没有选择?弗兰克尔进一步说道,无论环境多么恶劣,“有一样东西你是不能从人的手中夺去的,那就是宝贵的自由,人们一直拥有在任何环境中选择自己的态度和行为的自由。”“即便在集中营,他也能保持自己作为人的尊严。”陀思妥耶夫斯基说过:“我只害怕一样——那就是配不上我所受的痛苦。”这句话一直萦绕在弗兰克尔的脑海中,他在集中营见识到的烈士,让他坚信:“他们的痛苦和死亡,都表明人不能丧失内在的自由,他们可以说配得上他们的苦难,他们忍受痛苦的方式是一种真正的内在升华。就是这种精神的自由——任谁也无法夺走——使生活变得有目的、有意义。”

弗兰克尔在一个群体情绪低落的晚上,进行了一次布道,他开始念叨生活中最琐屑的小事,他说:“只要还活着,就有希望。健康、家庭、幸福、职业能力、财富、社会地位——所有这一切都有可能获得或者恢复原状。”弗兰克尔告诉狱友,任何情况下,人的生命都不会没有意义,“而且生命的无限意义就包含着苦难、剥夺和死亡。”集中营生活撕开了人的灵魂,暴露出人性的深处,在人性的深处,人类的本性善恶交织。集中营让弗兰克尔认识到,“世界上有(且只有)两类人——高尚的和龌龊的。任何地方都有这两类人,人类社会的所有团体中也都有这两类人。没有那个团体纯粹由高尚的人或者龌龊的人组成。”

生命如此之短暂——悲观主义者好比一个恐惧而悲伤地看着墙上的挂历每天被撕掉一张,挂历越来越薄的人;而积极地应对生活问题的人好比一个每撕掉一张就把它整整齐齐地摞在一起,还要在背面记几行日记的人。他可以自豪地回忆日记中所记下的所有充实的日子,那些他曾经有过的全部生活。即便他意识到自己老了,哪又有什么关系呢?……他会这么想,“我拥有的不仅仅是可能性,而是现实性,我做过了,爱过了,也勇敢地承受过痛苦。这些痛苦甚至是我最珍视的,尽管它们不会引起别人的嫉妒”。

朝闻道,夕死可矣,我有幸在年过半百之际读到这样一本书。在新旧年份交替的时刻,弗兰克尔的这本书,书里面的话语对我犹如醍醐灌顶,让我认识到自己的不堪或者罪,让我获得生存的力量,让我懂得生命的意义,让我往明白处去活。

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论