纪念穆索尔斯基诞辰150周年(捷克斯洛伐克,1989)

穆索尔斯基虽然出生于地主庄园家庭,却接受了以车尔尼雪夫斯基为代表的俄国革命民主主义思想的影响,促进了他新世界观和艺术观的形成。他自动放弃了祖传的土地和家产,慷慨分给了刚刚从奴隶脱身而出的穷苦农民。他在创作初期(50年代末至60年代初)主要是写了一些声乐浪漫曲和器乐曲,描绘了贫苦大众的形象,对底层人民寄予真切的同情。

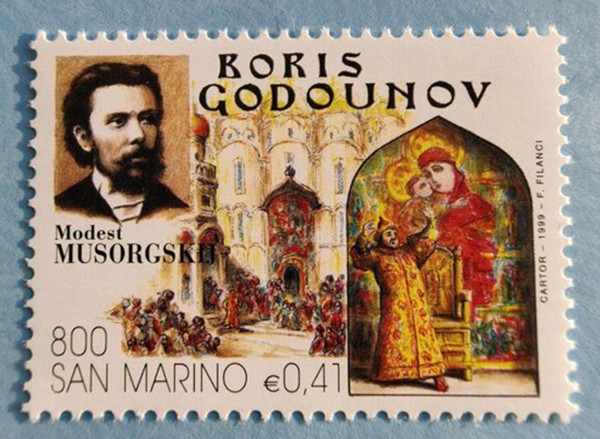

穆索尔斯基与歌剧《包里斯·戈杜诺夫》(圣马力诺,1999)

1960年代中期至70年代末,是他思想和艺术完全成熟的高峰期,一生代表性的作品均产生于这个时期。歌剧在他的创作中处于首要位置。总共写了五部歌剧,其中影响最大的歌剧是《包里斯·戈杜诺夫》,由于早逝,他未完成的歌剧,相继由伊万诺夫、居伊、科萨科夫续完。

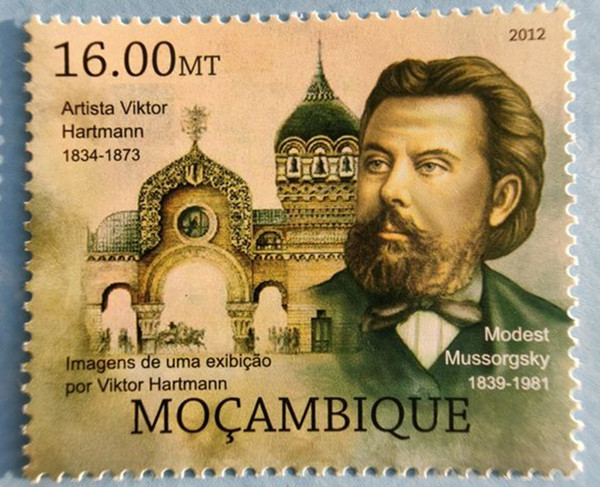

穆索尔斯基和他的歌剧《包里斯·戈杜诺夫》(莫桑比克,2012)

根据普希金同名小说创作的歌剧《包里斯·戈杜诺夫》借鉴了法国大歌剧的结构,全剧由序幕二景和四幕六景组成。歌剧序幕一开始就显示了人民群众与贵族统治的对立,民众的合唱《你把我们抛弃给谁》既渗透了俄罗斯民间悲伤旋律和哭腔音调,又蕴涵了讽刺意味,描述了不明真相的民众被士兵驱赶到修道院“乞求”包里斯登基,民众违心地赞颂新沙皇的合唱《光荣归于天上的太阳》。歌剧情节围绕着人民、沙皇、假太子三条线索展开。序幕第一景中,群众处于受蒙蔽的被动状态,他们不情愿却又无可奈何,只能听从凶狠的士兵任意摆布;在第四幕第一景中,在包里斯暴政下,倍受压榨、饥寒交迫的人民群众纷纷诅咒包里斯王朝的覆灭!在第四幕第三景中,人民已经觉醒,他们将贵族老爷、包里斯的官吏捆绑起来,边唱边跳《不是雄鹰在空中翱翔》的歌舞,奚落嘲弄他们,随后众口高歌《好汉的豪气磅礴四方》,齐声怒吼“死去吧,死去吧包里斯!”充分显示出人民的愤怒和反抗。

歌剧《包里斯·戈杜诺夫》思想内涵深刻,艺术表现独特,不仅是俄罗斯歌剧的艺术杰作,同时也是世界音乐史上一部划时代的音乐典范。

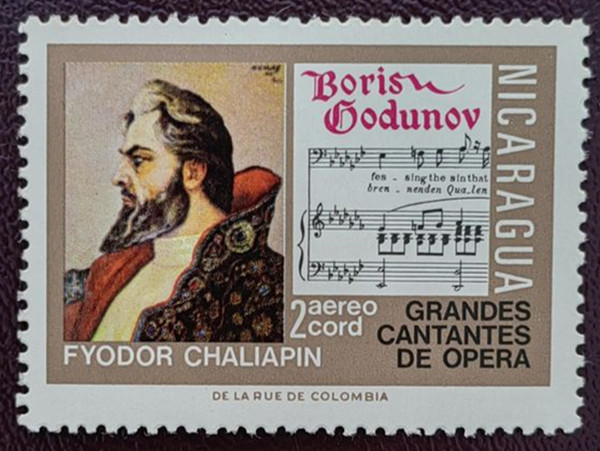

被誉为“世界男低音之王”的俄国歌唱家

夏里亚宾与他饰演的歌剧《包里斯·戈杜诺夫》(尼加拉瓜,1975)

左边为俄罗斯著名男低音歌唱家夏里亚宾,

右边是他饰演的包里斯·戈杜诺夫沙皇(保加利亚,1970)

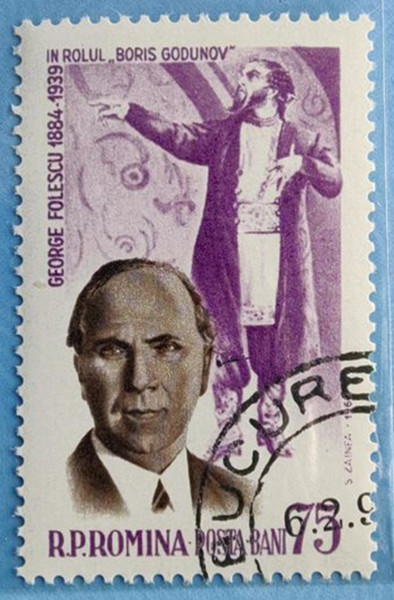

左下角为罗马尼亚著名歌剧演员

乔治·佛雷斯古(George Folescu,1884-1939);

乔治·佛雷斯古(George Folescu,1884-1939);

背景是佛雷斯古饰演的歌剧《包里斯·戈杜诺夫》

包里斯的角色(罗马尼亚,1964,信销票)

包里斯的角色(罗马尼亚,1964,信销票)

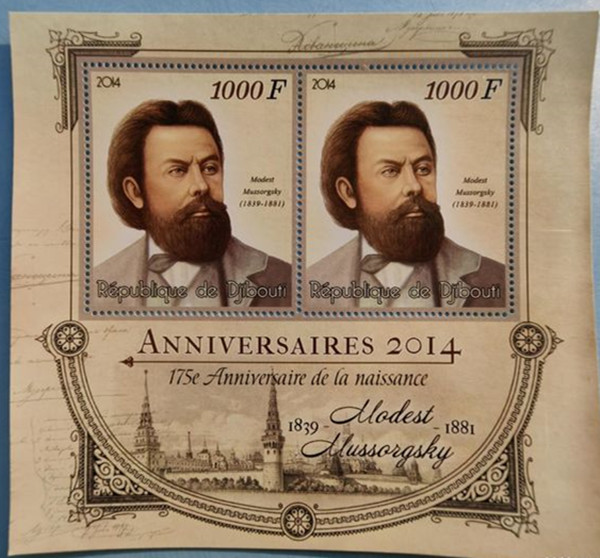

《纪念穆索尔斯基诞辰175周年》(吉布提,2014,小版张)

穆索尔斯基一生饱受疾病的折磨(主要是癫痫病),同时酗酒成性,酗酒加重了他的病情,最后还是死在了酒精中毒,终年仅42岁,是强力集团五人组成员中最短命的一位音乐家,不能不令人惋惜。

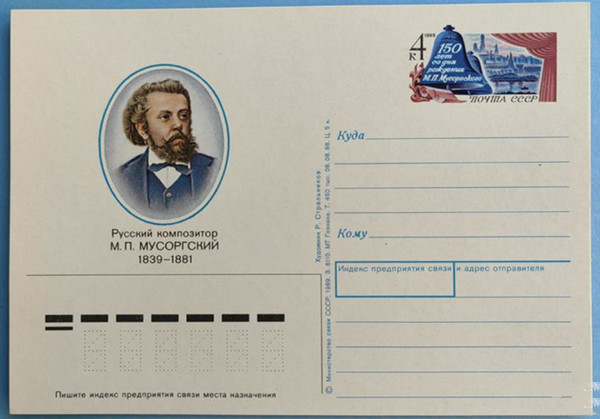

纪念穆索尔斯基诞辰150周年。票面上的穆索尔斯基肖像是他在去世的前几天,在医院里,由俄罗斯著名画家列宾所绘,这是他留在世上最后一副画像,也是他生命最后时刻的真实写照(苏联,1989)

亚力山大·鲍罗丁(1833-1887)军医出身,兼化学家、大学教授。他是一位俄国贵族的私生子,从小就对科学和音乐同时发生了浓厚的兴趣,然而更热衷于科学。1856年从圣彼得堡医学院毕业后,一直从事教学和科研工作,在化学界享有盛誉,他所实验并完成的一次化学反应被苏联政府命名为“鲍罗丁反应”,他25岁时便获得医学博士学位,后任医学院教授。同时他还是女权主义忠实的拥护者,积极提倡教育上的男女平等,并亲力亲为在圣彼得堡创立了女子医学院。

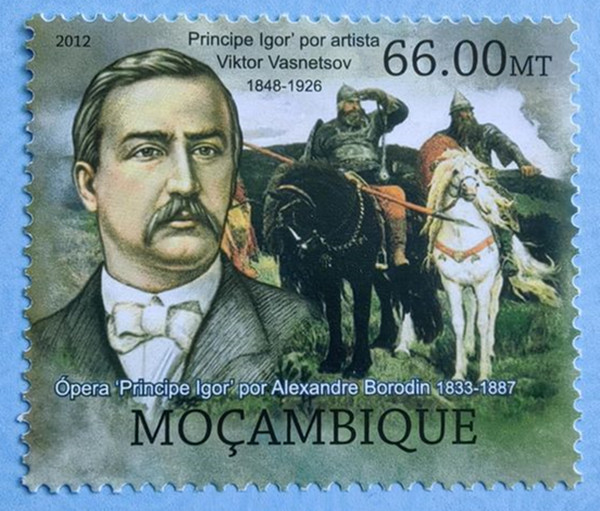

鲍罗丁肖像(莫桑比克,2012)

1862年他结识了巴拉基列夫,1869年,36岁时创作了《第一交响曲》,并取得了成功。接下来又创作了第二部交响曲。1870年开始创作歌剧《伊戈尔王子》,然而该剧的创作一直持续了17年,直到他去世也没完成,后来由里姆斯基-科萨科夫续成。

歌剧《伊戈尔王子》场景(匈牙利,1967)

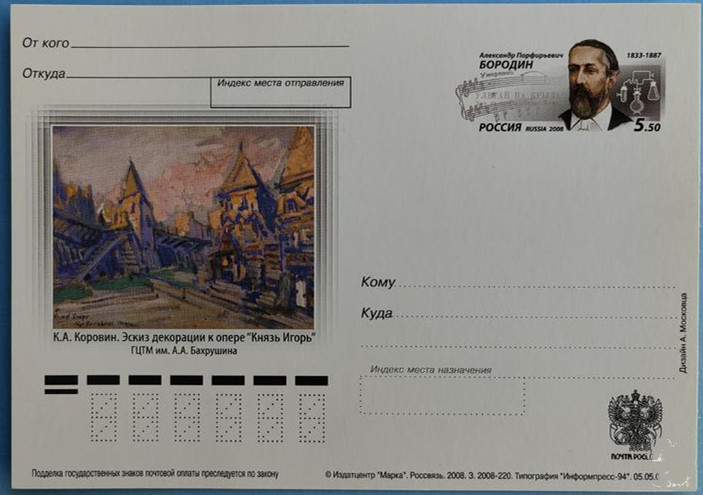

《纪念作曲家鲍罗丁诞辰175周年》(俄罗斯,2008,邮资片)

“强力集团”作为一个创作集体并非十全十美。他们在对待过去和同时代的一些音乐和音乐家有某些偏见,例如对贝多芬以前的音乐,对意大利和瓦格纳的歌剧,对音乐学院的专业音乐教育,对柴可夫斯基的评价上,都或多或少表现出某些主观片面的倾向,有失公允。

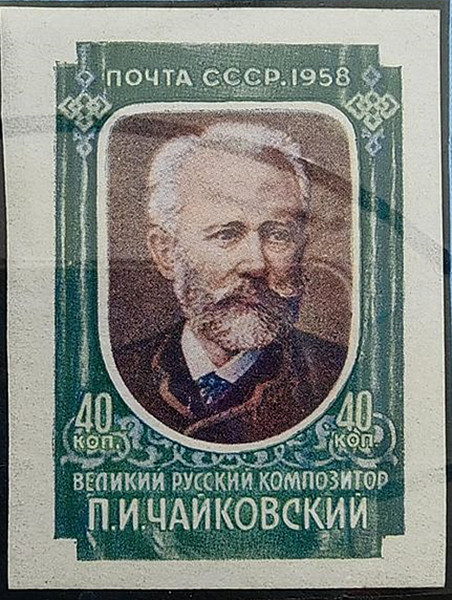

柴可夫斯基肖像(苏联,1958,无齿邮票)

“强力集团”存在了十多年,由于内部发生分歧而逐渐解体。巴拉基列夫操劳过度,与五人组成员日渐疏离,转而投入狂热的神秘宗教活动,最终从五人组完全隐退。里姆斯基-科萨科夫去音乐学院任教而被强力集团其他成员视为背叛,穆索尔斯基歌剧《包里斯·戈杜诺夫》的公演在“集团”内部评价不一,这一切造成了强力集团的不和。然而造成“集团”解体的根本原因是每一个成员在思想和创作上成长了,各自找到了属于自己的道路,形成了自己的个性。强力集团的解体也是音乐艺术发展的必然。

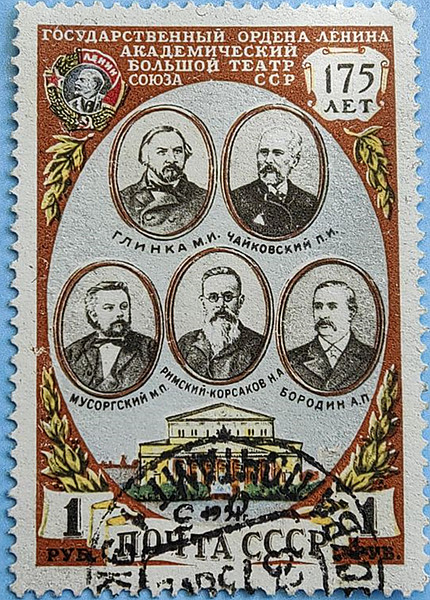

纪念莫斯科大剧院成立175周年,下排中间自左至右依次是穆索尔斯基、里姆斯基-科萨科夫、鲍罗丁;上排两人分别是格林卡和柴可夫斯基(苏联,1951,信销票)

俄罗斯不仅诞生了众多举世闻名的作家、诗人、画家和艺术家,而且,在世界浩瀚的音乐长河里,俄罗斯的音乐家,包括作曲家、钢琴家、小提琴家、歌唱家、舞蹈家及指挥家,更是群星灿烂,熠熠生辉,他们卓越的创作极大地丰富了世界音乐宝库,他们的名字将伴随他们的作品而永垂青史!

(续完)

作者简介:

张增勇,高级经济师,中国致公党党员。先后就读于山师大外语系英语专业和青岛大学经济学院金融专业,从事银行工作42年,曾在中国银行、中信银行、华夏银行和平安银行任职,青岛市第九届、第十届政协委员。

其他文友作品

世说文丛总索引