《百喻经》,岂止百年?

不论是从《修多罗藏》十二部经中抄出譬喻,汇为此书的求那毘地禅师,还是稍后补充纂集,并译为华文的伽斯那禅师,都是六朝时人,那么,这部经的历史,在华已有一千五百年左右。只是以前一直收在大部头的经藏之中,不怎么显赫,直到1914年,鲁迅先生施银,请金陵刻经处雕版,《百喻经》才由佛学进入更广阔的文化领域,百年来不断地为读书人所瞩目。

1914年,鲁瑞老太花甲寿诞,长子鲁迅告假,从北京赶回绍兴为母亲祝寿,“刻经”只是祝寿节目之一,既是为高堂祈福的善举,又是一种文化活动,足资纪念。

《百喻经》,鲁迅视它为寓言。寓言、故事,是世界各古老民族都有的,是民间文艺的源头,其中以印度的最为丰富,佛教兴起后,利用了许多故事作本生谈,收在佛经里面,《百喻经》就是从中抄撮而出的。

金陵刻经处,清末南京居士杨仁山创办于1866年,以校刊内典,弘扬佛法为宗旨,鲁迅兄弟在宁求学期间,于“刻经处”购读过不少佛经,彼此可谓了解,所以刻经选择了这里。

《百喻经》的刊刻,看似随意,实则体现了鲁迅独具的慧眼。整部书号称有一百个(实际98个)相对独立的短篇小故事组成,故事之后,阐述经义,与《伊索寓言》的形式相似,语言通俗,中等文化的人基本能读懂,其内容有佛理,同时也蕴含了文学、哲学、民俗等领域的许多真知灼见。周作人认为“这(《百喻经》)可以算得是六朝人所写的一部小说”,而鲁迅,是最爱六朝文章的。

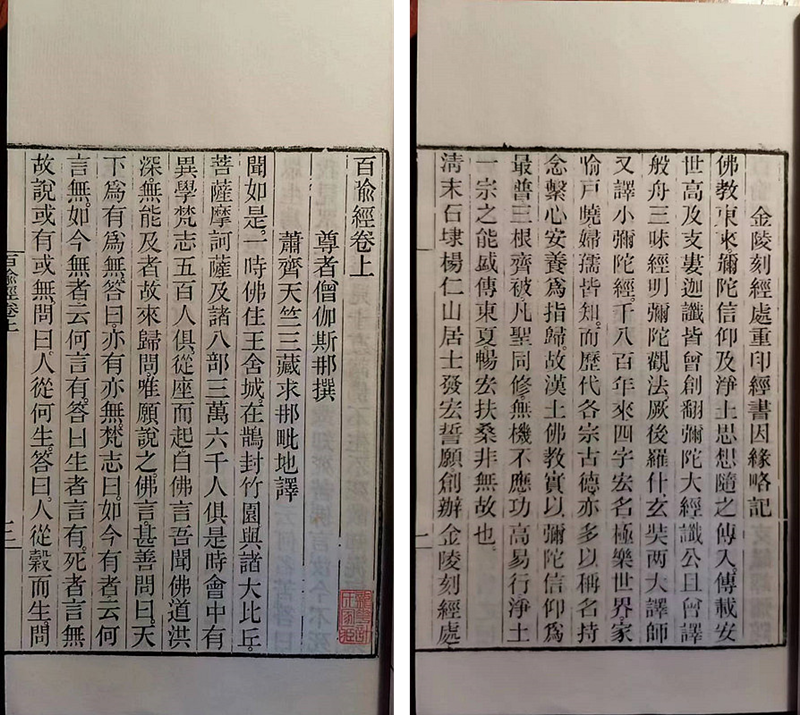

刻好的经分上下两卷,一薄册,中国式双折页纸五十六叶,半叶十行,行二十字,毛边纸刷印,线装,末页印有刻经处的说明:“会稽周树人施洋银六十元敬刻此经连圈共计二万一千另八十一个印送功德书一百本余资六元拨刻地藏经十轮经”。由此,这部佛典,经了鲁迅的手,竟成为了新文学的新善本。

鲁迅对《百喻经》的喜爱,很自然地影响到了周围的朋友,二十年代文学青年王品青用现代汉语的标点符号,将这书点校了一遍,每一则末尾的“正义”都删掉,1926年北新书局出版,铅字排印,穿心纸订,加仿雕版的栏界等格式,依然是线装,疑古玄同题签,书名改为《痴华鬘》。书前有鲁迅于这年5月用文言写就的一篇短序,语言简捷、纯正、刚劲。鲁迅明确地说,这书就是古代寓言,古印度的寓言“如大林深泉,他国艺文往往蒙其影响”,佛藏中经,以譬喻为名者,亦可五六种,唯《百喻经》最有条贯,鲁等“爱其设喻之妙”,而不喜欢其“教诫”,所以只保留寓言本身,说理全部删去,又因为经末有题记:“尊者僧伽那造作痴华鬘竟”,认为《痴华鬘》应为本书的原名,故予以“回复”云。

到上世纪四十年代末,更甚一步,“鲁门弟子”冯雪峰,因为“喜欢这些尖锐犀利的寓言,认为也可以重新推广而为我们所应用”,于是用白话文将这些寓言故事重述一遍,题目重拟,“正义”仍删,文字“不免根据我个人的见解和渗入我个人的情感,这样,这些故事的气氛和面目已经和在《百喻经》里有些不同了……”冯所据为“鲁刻本”,他在上海佛学书局买到的,其时鲁迅已谢世十年多了。冯的文章,先投给报社,后来整理一遍,取名《百喻经故事》,上海作家书屋1949年2月出了一个单行本。

五十年代,文学古籍刊行社发起“重印文学古籍”,出了许多好书,其中就有《百喻经》。文字是根据金陵刻经处的本子重排的,每页有栏有界,仿雕版式直行,有断句,封面为传统的花卉连续图案,赭色,左上方的墨笔书名,似是沈尹默先生的字迹。书不厚,大32开本,设计得古雅大方,舒朗悦目,堪称善本。

那原刻的一百本《百喻经》和北新后印的《痴华鬘》,迭经数十年的战乱,如今说它稀如星凤,也不为过,就连后面的两种,也不多见了。前二者,唐弢各藏有一部,一为黄裳所赠,一为许钦源代购,他在《晦庵书话》中一并介绍过,身后捐给现代文学馆了。

这两部书我也有,当然不是原版原印。

上世纪七十年代初,侨居美国的清华四大导师之一的赵元任,偕夫人杨步伟回国访问,杨是仁山先生的嫡亲孙女,很想看看祖业,时任国务院总理的周恩来下令恢复刻经处,以满足杨的这一愿望,在刻经处残存的版片中,居然发现了当年鲁迅施银镌刻的《百喻经》完整版片,乃于1981年鲁迅先生诞辰100周年之际,重新刷印。书前加了当时在宗教、学术、艺术界都德高望重的赵朴初居士“辛酉端节”撰就的《金陵刻经处重印经书因缘略记》,也是雕版印刷,共二叶,余均仍其旧。在青岛湛山寺的法物流通处,我遇到了原版后印的《百喻经》,封面瓷青纸,内页宣纸,堪称纸墨精良。《痴华鬘》是1985年上海书店影印北新本,列入该店为纪念鲁迅逝世五十周年而印的“鲁迅作序跋的著作选辑”系列,小32开薄薄的一册,文字、栏界均缩小蓝印,封面亦影印,外面加了统一的印有鲁迅肖像的封套。

文学古籍本,我也有幸遇到了一册,书品极好。冯的“故事”本,初版没见过,却买得一本1980年10月,人民文学出版社的重印本,简体字横排,小32开,也还雅洁。虽然没有明说,但我估计,也是为纪念鲁迅100年诞辰而出的。那一年的纪念活动,搞得隆重,就连金陵书画社,也“据一九一四年秋鲁迅施款刊印金陵刻经处藏版原寸影印”了一本《百喻经》,平装本,封面仿瓷青纸,印上了赵朴初的题签,古雅可爱。唯书前的“出版说明”有小疵,里面提到冯雪峰的《百喻经故事》,却把它的出版说成“一九八〇年,雪峰又据《百喻经》中的寓言,译成白话,题名《百喻经故事》,由人民文学出版社出版”,或者是那时还有顾虑,不敢提解放前,或者是没见到初版本吧,而冯雪峰,1976年就去世了。

拥有这几个版本,我就非常满足了,阅读、收藏都适宜,闲来取书翻翻,一个个小故事,有的闪耀着智慧之光,启人思考,有的像笑话,令人捧腹,总体上说,经文是浅显通俗的,所以鲁迅倡印的两种都不加注解,可是也还有个别的难解之处,不说佛教的专有名词,即如《以梨打破头喻》,不免使人纳闷:“梨”能把人的头打破?难道古印度的梨,异乎寻常地坚硬?好在后来我又遇到两本书,这些疑问大都迎刃而解。

按出版顺序,荆三隆、邵之茜的《百喻经注释与辨析》,1998年太白文艺出版社出,周绍良的《百喻经译注》,2006年北京图书馆出版社出,若按写作顺序,则周著写于1981年,鲁迅诞辰百年之际,要早于荆、邵。

周先生在敦煌学、红学、俗文学等领域都有成就,佛学更是家学,他的尊人周叔迦是民国年间著名的居士。周著以鲁迅刻本为底本,注释以佛教领域的名词为主,颇有一针见血,金针度人之胜,有的条目实际上校勘、考证也在其中了,比如我一直不解的那只能打破头的梨,周先生说:“‘梨’疑当作‘黎’。《康熙字典·禾部》黎字注引《六书正讹》云:‘黒木名’。或应作‘藜’,同书草部藜字注引《尔雅翼》‘藜,茎叶似王刍……又可为杖’。这里应作木杖领会。”您看,这不就豁然明朗了?

荆著是以《大正新修大藏经》所收的四卷本为底本,注释略宽泛,每条经后有“辨析”,是以这个故事为基础,联系佛学、文学、历史、民俗,乃至医药、武术等学科,写出一些心得,重在对笔法的辨析,比如经中“篇幅最长的比喻故事”《五百欢喜丸喻》,作者析道:“结构上环环相因,层层推进,由妇厌夫到奉命出使,从妇做毒饼到夜宿林中的因祸得福,进而因势利导,享荣华于他乡,接着又语对旧臣,气压众妒……一环紧扣一环,形成了全文故事情节的波澜起伏,最后又由这种波澜的跌宕,带出文章境界的自然转换,引出了喻譬佛理的议论生发,连用八层比喻,一气呵成。全文用笔从容道来,开合有致,显得游刃有余,并逐步渡渠过道,牵引读者进入觉海慈航求证佛果的题旨”,颇能给人以启发。此书任继愈题签,装帧等还好,周著则从封面到内页的设计,包括某些字体的选用,都极不讲究,可惜了那些内容。

2016年6月4日晚于午山松竹轩

(刊于金陵《开卷》2017年第8期)

补记:撰此文后一年多,遇到张友鸾先生的《古典编余录》(张友鸾著,张钰编,文化艺术出版社2008年版“文史哲学术文丛”之一),其中有一篇刊于1979年4月7日香港《大公报》的《<百喻经>和“痴花鬘”》。张先生认为,《百喻经》又名《痴花鬘》,可能源于《出曜经》卷二十四“痴公主要取水泡做花鬘的那个寓言”。大意是:一个国王很疼爱的痴公主,下雨时看见水泡很喜欢,要国王叫匠人给她用水泡编一个花鬘。国王说,那不能。公主就要寻死。国王没有法子,只好找一些巧匠来,要他们想主意,若编不成水泡花鬘及一齐杀头。那些匠人只好等死,有一个老匠人说,我能,公主听了,亲自来看。老匠人请求公主,说我会编花鬘,但不能辨识水泡的好丑,请公主自己捞取水泡,交我来编。公主捞一个,灭一个,捞了一天也没捞到一个水泡,只好废然作罢。这个故事,题记提到了,却不见于正文。张先生怀疑,可能原来是选有的,后来刻漏了。现在的这个本子,上卷寓言五十个,下卷四十八个,显然是少了两个,也许“痴花鬘”正在少的那两则里面。

计纬更多作品

世说文丛总索引

评论