美术摇篮(中)

先说说我自己。

我自认为我没有特殊的绘画天才,更说不上“自幼酷爱艺术”,小孩不知艺术为何物,谈何“酷爱”。小学、初中美术课图画作业经常受到老师表扬,画画有些兴趣就是了。读高中时,有一件事注定了我一生的命运。

1959年秋天读高一的时候,时任中国人民解放军空政话剧团团长的我的二叔,带团来到青岛,在当时的北海舰队俱乐部演出话剧“钢铁运输线”。二叔和北海舰队文工团团长相熟,对他提到我喜欢画画,将来能不能去文工团做舞美工作。当时还让我回家拿了一张画的东西给他们看过,虽然我的画肯定很幼稚,就是那种既非儿童画又无专业训练的那种东西,但他们说行,团长似乎答应将来可以到团里去搞舞台美术。

这是一个似是而非的承诺,但对于我来说,在由家庭背景带来的对个人前途的迷茫中,犹如看到了一抹美妙的彼岸,点燃了我对戏剧舞台的极大憧憬和学习美术的热忱。画画,对我是很重要的事了。

正好,我们班上有个叫姜宝林的同学,也就是前面提到的现在是全国著名的国家画院博士生导师画家的姜宝林。他当时是扑着他哥哥从平度来到青岛上学的,他哥哥叫姜宝星,是青岛市工人文化宫的美术干部,油画家。哥哥是画家,看出姜宝林一入学就是立志要学美术的。我要学画画,自然就和姜宝林关系特别密切,也就认识他哥哥姜宝星老师了。那时姜老师刚从中央美院吴作人工作室进修回来,带回不少习作,在他那里我看到了真正的绘画艺术作品,这对我影响很大,特别是对我工作后的艺术创作影响很大,这是后话。

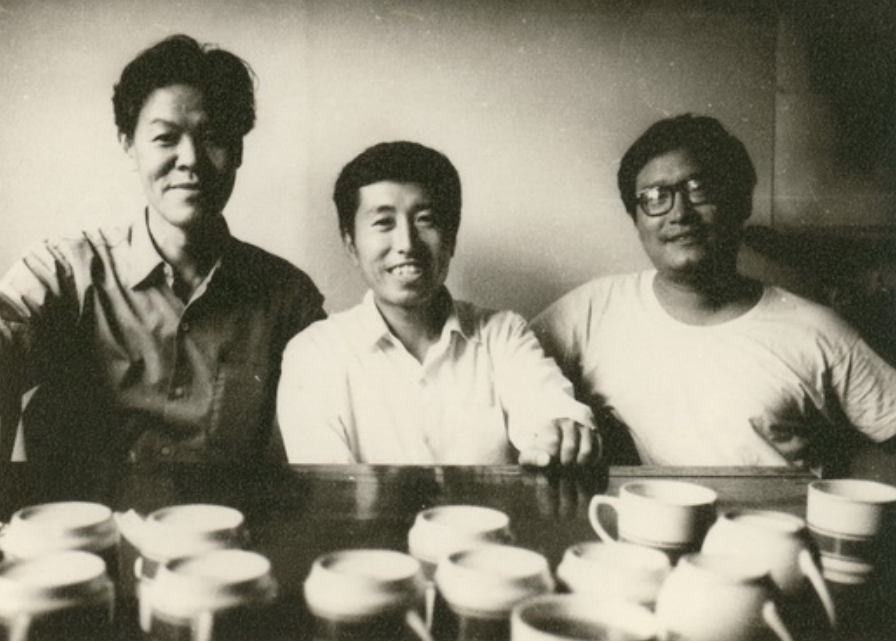

姜宝星(左)、张白波(中)、徐立忠(右)1978年在青岛工人文化宫合影

当时姜宝林是立志学习中国画的,记得他和临清路小学的美术老师刘栋伦一起拜陈寿荣老师、赫保真老师为师,他们都是在校外或在家里画画。而我需要学的是“西画”,自然不能和他们在一起,那时也没有条件专门拜师,于是只能在学校里课余自学。王显秀老师对我非常关爱,但她没有能力辅导我绘画,就以搞学校宣传的名义,在学校找了一间小屋作美术小组的活动地方,成全我画画,这大约是我上高中二年级的事。

我记忆中,在这之前,九中没有什么“美术小组”。上面提到的学兄们大都是在校外拜师学画,我和他们从来也没有在一起专门画过习作,王老师没有指导过,也没有开展过有组织的美术活动。在我整个初中阶段,不同班级的喜欢画画的同学都相互不认识。这时有了一间房子,学校几个爱好美术的同学可以正儿八经的画画了,就算有了个“美术小组”。

那时学校这个所谓的“美术组”没有正式的名义,没有在全校正规地选拔吸收过成员,所以上述同年级的其他画画的同学都不曾参加美术组活动。王显秀老师对我完全放任不管,就是有几个低年级的同学跟着我一起画画而已,美术组里我是大学兄,画画又特别主动认真,见识也高一点,自然我就是头了,或者叫“组长”,掌管着画室的钥匙。

记得当时一起画画的有比我低一年级的闫卫平,有就读初中的曲仁宗、李云国,还有任锡海。闫卫平小学师从姜世钰老师学过画;李云国是青岛青年画家李云德的弟弟,有一定绘画基础;任锡海是临清路小学美术老师刘栋伦钟爱的学生,我和刘栋伦相熟,他特别推荐,所以任锡海初中一入学就进了美术组。当年我画画几乎完全是自学,同时潜移默化地受着姜宝星老师的影响。

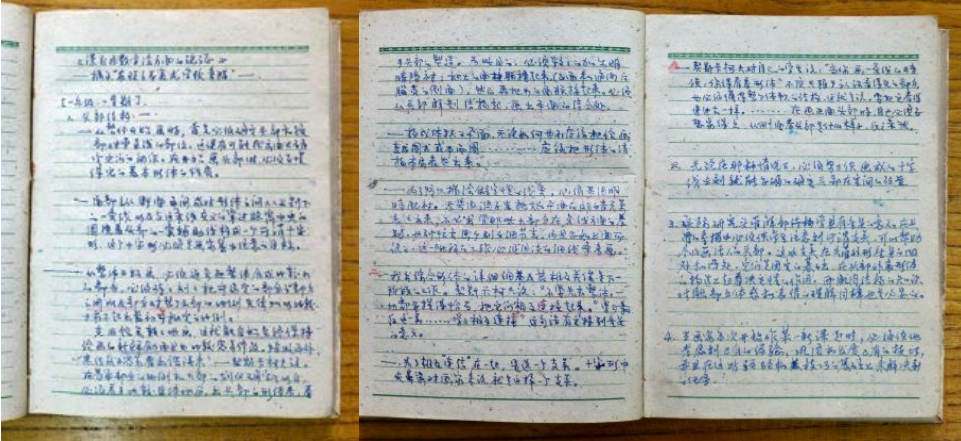

那年代中国的美术教育主流完全是学习苏联的模式,流行苏联契斯恰科夫素描教学体系,于是我的素描学习也就完全是按照那一套来自学的。记得当年有一本名叫《给初学画者的信》的书(苏联赫拉帕科夫斯基著,1959年翻译出版)对我影响极大,里面许多章节我都作了抄录,指导我循序渐进地认识绘画、理解素描、学习素描。我还千方百计借来了译自苏联的《素描教学》《苏联高等美术学校素描》等,也把一些重要的章节抄录下来,研究,指导我的习作。我的素描从石膏几何模型画起,然后画大卫的石膏五官,石膏像“哭娃”“伏尔泰”“亚历山大”“米开朗基罗”等。也画静物写生。我清楚地记得,给石膏像打灯光的立式聚光灯是我从工人文化宫姜宝星老师那里借的。我的素描习作有时拿给姜宝星老师看,常常得到指导和肯定。我相信自己学习的路子是正确的,这也为我将来的创作和教学(后任教6中美术班)打下了良好的基础。

作者1961年自学素描的笔记

同时,我也进行着水彩画的自学,画静物,画风景,也练习人物头像写生。那时候经常看市里的“大人”们的画,常临摹画册。没有钱买画册,就到中山路的“祥记行”古旧书店花低价买旧画册,临完了,拿回去卖了,添点钱再买别的画册。记得当时从画册上临过张充仁、潘思同、汤由础的画以及英国水彩画集里的画。每到周日、假期也经常背个破夹子到公园、街头写生。想想当年的学习何其认真执着,又何其艰难清苦,不胜唏嘘。

这是我离开九中后1960年代末画的习作照片,是能找到的唯一早期素描资料

当年在美术组里非常用功,常和我一起画画的主要是闫卫平,我们常常相互探讨切磋。闫卫平很虚心好学,素描也画得很严谨,后来考到青岛美校深造,成为很出色的画家。李云国、任锡海那时上初中,我毕业后,美术组就是闫卫平和任锡海他们的天下了,后来怎么发展,我就不清楚了。任锡海天分极高,虽然在绘画、雕塑方面壮志未酬,但却终于成为一位国际摄影大师。曲仁宗听说后来上了青海建设兵团,早早地就去世了。

由于有“舞台美术”那份职业远景的期待,在高中阶段我一直非常关注戏剧。为了要对将来从事的事业积累修养,我曾阅读了全套的朱生豪翻译的《莎士比亚戏剧集》(多卷本,九中图书馆存有近 20 本)等许多与戏剧相关的书,不仅留意学习舞台美术知识,还关注像表演上的“体验派”“表现派”等凡是与戏剧有关的多方面知识。九中学校门口对面就是工人文化宫的阅览室,摆放着全国的杂志对外开放自由阅览。那时我经常下午放学后去阅览室,除了广泛阅读外,特别关注《戏剧报》。《戏剧报》是当时国内最高的业内学术刊物,我从这里窥知了当时国内的戏剧舞台信息,像对北京人艺那年代演出的剧目、导演、主要演员、舞美设计等等都甚是了解,对当时的戏剧学术动态、戏剧理论也多有关注。

但是临近毕业,这个原本子虚乌有的“舞台美术”梦就非常简单地破灭了。我在绘画上下了很多功夫,完全就是为了那份期待的职业,因为我知道,我不可能考美院走画家的路。

高考,对我来说不仅是“政审”那一关断然过不了(虽然我的文化课成绩一直是班上的前几名 ),就算我能考上大学,我也断然不会去上大学的。我家太穷,上不起大学,作为长子我需要帮我父母挣钱养家。

“舞台美术”的梦粉碎了,但有一个“版画家”的梦在冥冥中向我呼唤,不过,这已经是离开九中后的事情了。(待续)

1978年赵熙信校长(右3)、张白波(右1)与画友在青岛6中合影

岛城雨后(水印版画) 张白波 1978

张白波,1944年10月出生,1956—1962年初中、高中就读于青岛九中。曾执教于青岛6中,系青岛画院专职画家,国家一级美术师,中国美术家协会会员,中国版画家协会理事。历任山东版画家协会副主席,青岛版画研究会会长,青岛市美协副主席,青岛美学学会副会长,青岛画院副院长。为青岛市首批拔尖人才、终身接受政府津贴的青岛市高级专家,国家艺术基金专家委员会评委。连任4届市政协委员。作品多次参加全国及国际美展,并获金、银、铜、优秀等多种奖项。1999年荣获中国版画最高奖“鲁迅版画奖”。

张白波更多作品

世说文丛总索引