我想,虞代至少应该从传说中帝尧让位帝舜的时代开始。帝尧是黄帝的后裔,黄帝取代了炎帝,而炎帝则是伏羲氏的继续(如《山海经》云姜姓乃帝俊之后等),如果这种说法不错,那么帝舜则也是帝俊伏羲氏的继续;如果考古学上北辛文化之后,颛顼氏濮阳西水坡文化和大汶口文化同时发生,则代表的伏羲女娲时代开始的大汶口文化直到龙山文化扩散,再到公元前2071年夏后氏取代虞舜时代,伏羲女娲民族集团在中国存在了接近2000多年。

公元前4100之大汶口文化开始,最后导致夏后氏家天下,一定有一种社会管理原则,顺乎了社会发展的需要,否则不会没有社会的动荡传说存在。

换句话说,夏后氏取代帝舜氏,应当有一种社会的动荡存在,否则不会有夏后氏取代帝舜氏的机会。

以此类推,黄帝代替炎帝,就有社会动荡。以往的研究者认为炎帝、黄帝两个民族集团因生存空间需要,一个沿黄河上游向下开发,一个沿黄河下游向上开发,从而引起了炎黄之战。这种战争,大概是战胜者拥有失败者的人口,从而一起维系着胜利者物力维艰的生存。原始社会人是第一生产力,如果伏羲女娲民族集团采取的是崇尚生育繁衍人丁的发展之策,那么炎黄民族集团会很快融合在一起,就可能没有后世人口过剩而必须杀戮人口以表示征服的劣性。当然这些都是泛泛的推论,没有证据足以说明。

我少年的时候,曾请教原籍青岛四方的画家徐勇。徐勇忽然提到了绘画以外的一个问题:你记得你家门口有什么特征吗。我不记得。我顿时想起了“熟视无睹”的古训。因此常常想:我们是不是忽略了些什么,忽略了“原始社会人是第一生产力”相关的一些特别实践细节。

既然今本《易经》基本是商代的著作,而且出土的卜辞中四方风名与伏羲八卦方位东离、南乾、西坎、北坤切合,那么商代的《易经》,应当含有和伏羲氏民族集团发展之动力的要点,故也应该含有“原始社会人是第一生产力”相关的一些特别细节。若准此,我认为《易经·坤》卦辞“安贞吉”,则透露着这个民族集团之所以较长时间持续发展的一定细节,而《易经·益·初九》“利用为大作”却透露出这个民族集团,之所以被黄帝民族集团的后裔以家天下的形式取代了的细节。

“安贞吉”也许是伏羲女娲民族集团崇尚生育繁衍发展之策的画龙点睛之笔。

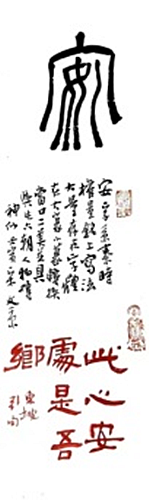

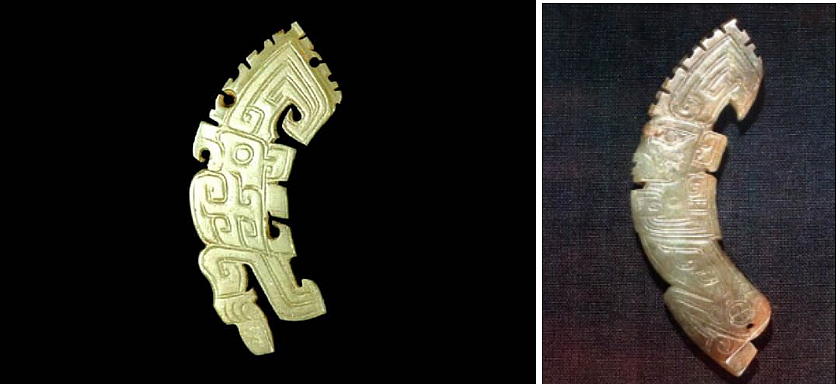

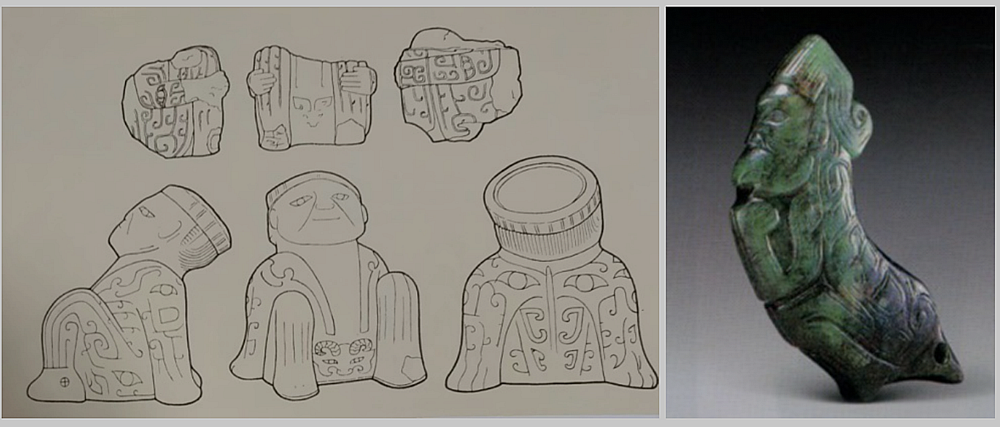

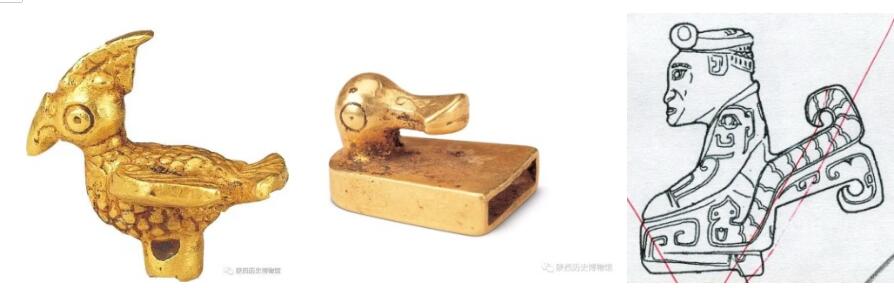

甲骨文“安”,是一个从“宀”从“女”的字,《说文》释曰:“安,静也,从女在宀下。”解释固然不错,但却嫌表面化。尝见“安”字的别体字,它从宀从女从乙(图1),“从女从乙”,相当于“孔”字“从子从乙”:金文“孔”字有异体字形,其“乙”象形龙,“子”等同“女”,象形龙的“乙(S)”字衔接在象形孩童“子”的头部顶端——“女”与“乙”组合,正是商代图像中的作为凤体或人体的女娲(图2——凤体,即《山海经》所谓的女娲图腾之“䳃”或“狂”也。另外女娲所代表的鸟图腾,是和龙图腾异质同构的凤,文献上的“龙鸟”即指其神物),上述“子”“女”可以代表女娲,“乙”字形呈“S”,象形龙,从而可以代表龙图腾之伏羲;伏羲女娲一头双身龙形象多见于商代,这因为伏羲女娲互相可为彼此的代表,而从民俗学上说,他们在图像中连体交配,或两头一身、一头两身,不仅是二人彼此互为代表的证明,更是彼此正在媾合中的暗示。可以肯定地说,这些伏羲女娲双体表示的图像,正是伏羲女娲民族集团崇尚生育繁衍人丁之具体行为的图像示意,即男女性交繁衍的示意(图3)。

《易经》里不少有关婚姻的卦。但它们都是提倡礼聘婚俗建立的卦。好像男女直接交合程序的卦辞鲜少。像“贯鱼以宫人宠”(《剥·六五》)这样的语言采用的是比喻。

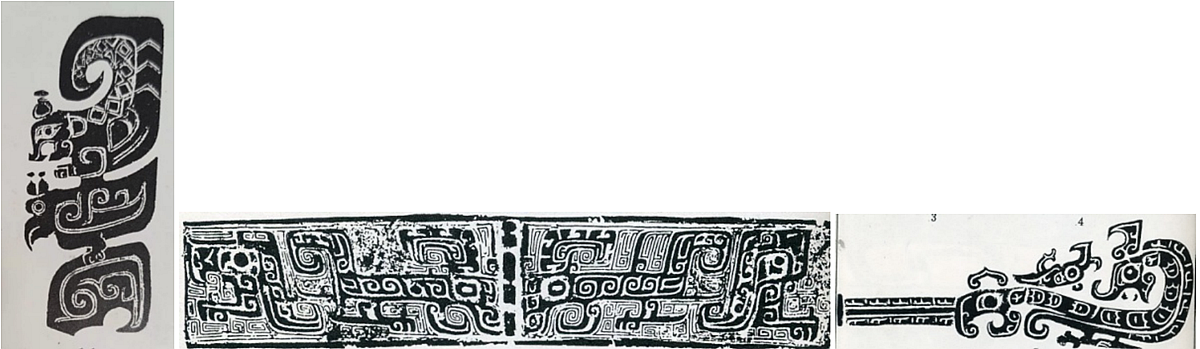

我们今天所能看得到男女直接性交示意的图像,是现藏莒州博物馆的一件春秋时期写实青铜圆雕像(图4),是几个裸体女子背驮着床柜,床柜上跪坐了准备性交的裸体男女——莒国是少昊后人的封国,其青铜性交圆雕展示,无论适用于小范围还是大范围,当然都是性交课本,它的展示,还原成现实中的真人,一定不是在私密的地方表演,因为雕塑上裸女双臂背负的床柜,正是性交双方需多空间范围展示的舞台。帝俊伏羲氏是少昊之后,少昊时代族群生育繁衍直接性交的表演,应该被大昊族群继承下来,屡见于商代的伏羲女娲同构图像,正是这种继承的反映。

“利用为大作”的“作”,甲骨文象形作衣仅成领襟之形,会意曰作。也许衣服保护身体的功效近似房舍,所以卜辞里作为动词的“作”,其中的一个用法是建筑、营建之义(见赵诚《甲骨文简明词典——卜辞分类读本》p.342)。《易经·益·初九》“利用为大作”指隆重的建筑聚居之处(大作),应该即是营建作为邑邦聚居的城池之类。这类邑邦设施的营建应该是生育繁衍人丁发展之策无限扩展导致的社会问题——人丁发展的安置问题造成的矛盾,解决这种矛盾,适逢雨量洪水叠加的物候,成了“大禹治水”的功绩,导致了夏后氏取代帝舜氏而家天下的重要原因。

史传鲧、禹两代治水,终获成功。实际二人治水“疏堵”之论恐怕都不是要害。文献载“鲧作城”才是他们父子治水的要害。在鲧、禹之前,“平治水土”的世职由共工氏一族独揽,所谓的“平治水土”,应该就是在水源充沛的地区,选择高爽之地建筑城池。这种城池是人工堆筑的高大的大土台子,是原始社会的人民聚居之地,也就是国家邑邦建立之地。

《易经》多处有“利建侯”的提醒,我想这种提醒带着夏后氏推翻虞舜时代的教训。在伏羲氏民族集团提倡繁生人口治民之策的结果,大致是人口安置保护问题的矛盾突出,于是鲧就出头负责起建筑大土台子——城池的角色。原先伏羲女娲民族集团有共工氏世代负责“平治水土”亦即建筑居民定居地点的工作,但有可能他们只注意到本民族集团近亲人员住建的需求,忽略了更多民众的需要,这才给黄帝民族出身的鲧有了带头建筑人众汇聚点的使命。

传说共工操纵洪水,让人民流离失所,这应该就是共工氏失职“平治水土”的内容。有可能共工氏就是文献上所谓的“重氏”,而祝融氏就是“黎氏”,而“重黎氏”正是伏羲女娲民族集团在走向末期时代前的共称而已。传说鲧建筑大土台子是违背“帝命”,这个违背“帝命”,是说重黎氏还有操控人民需求的能力,当“大禹治水”的时候,“重黎氏”已经没有妄称“帝命”的条件,于是大量的大土台子、现代一般史学家忽略的中国式城池应运而起,于是人民感激大禹的贡献,使之有了家天下的群众基础。

《山海经·海内经》说“黄帝生骆明。骆明生白马,白马是为鲧”。鲧是禹父辈,推算鲧与禹离黄帝间隔的时代不算太远。也许黄帝取代炎帝之后不久,人口繁生的数量已经增加不少,所以作为一代黄帝后人的领袖鲧,就担当了营建民众聚居之地的使命。这一使命的迫切,只能说明炎黄民族集团争“帝”,是人口汇聚、增加的必然。

传云:鲧治水是用了土“湮”的方法。

传云:禹治水也是用了土“湮”的方法。

其实“湮”土治水,就是人工将土堆到水源丰沛的地带,建设大土台子——城池而已。这种城池在现在的中国北方常常可以看到。它的今名一般叫“堌堆”“阜子”“城”“陵”等。

鲧、禹所谓的治水,鲧不尊“帝命”,非法治水,禹却遵循了“帝命”,这个“帝”应是帝舜。帝舜是因为共工氏有“平治水土”的世职,所以因循旧规,或者因此有了既得利益,导致政策违逆了时代需求。到大禹时代,“平治水土”的世职程序,已被身体力行的大禹事实行为代替。

鲧、禹父子两人治水方式一成不变的堆土之“湮”,最直接的证明就是他们是在建筑城池,因为高高耸立的大土台子,不仅是防人害兽害的地方,更是防备水患的地方。

《山海经·海内经》“鲧腹生禹”《楚辞·天问》“伯禹腹鲧”,他们说的“腹”不是字面上的肚子,而是“复”——即《易经·复》卦的“复”:它是一种有商业设施的大土台子、城池,有台阶可以上下的大土台子。准此“鲧腹生禹”“伯禹腹鲧”就是鲧营造的有商业设施之大土台子式聚落里出生的禹。由此看来《国语·鲁语上(展禽论祀爰居)》所谓的“黄帝能成命百物,以明民共财”的意义,从其后代鲧营造的“复”中,之“以明民共财”的信息中透露出了端倪:黄帝氏从西方东下,可能带来了城池和商业。

我的看法是:夏商以前伏羲女娲民族集团自大汶口文化、龙山文化传承不绝的集团生民政策是族群生殖繁衍,且同意这样政策让所有的族群都受利好,从而可能都甘愿成为其民族集团的成员,共奉龙凤图腾。当族群生殖繁衍密集的时候,更需要组成族群的人民有庇身受护的邑落、城邦,于是大禹的时代来临了,家天下的外观特征——毗连的住所中有首脑专署的可能诞生了。这便是在《易经·益·初九》留下了“利用为大作”铭记的原因。

在《易经·坤》卦辞里留下了“安贞吉”的铭记——“安”似乎隐藏着女性生育其中的意思,“安”有稳的意思,所以后世的接生者都叫“稳婆”,秦时权量铭上的“安”字从宀从女从乙,其“女”象征着女娲,其“乙”象征着与伏羲置换龙图腾躯体,会意伏羲女娲的男女后人生育不绝则天下安稳也!

可能因为“熟视无睹”的原因,周以前的文献里有关生殖繁衍的人类唯一重要使命往往语焉不详,甚至鲧、禹的历史功绩也变形失真,故而我不揣冒昧,超越了吃地沟油的命,说一说。

图1·秦时权量铭上的“安”字(书法家宋文京摩)

图2·左,鸟身女娲(下身)与伏羲的龙躯(鸟头上) 右人躯的女娲(下身)与伏羲的龙躯(人头上)

图3·上图是安阳小屯、安阳四盘磨出土的人扮两头一身神物。上图右·是伏羲女娲一头两身玉雕(“S”形发饰为伏羲的龙身,下为女娲的人体;人头生着鸟喙)。下左,暗示繁殖行为的商代龙凤图腾交合玉雕。下中,暗示繁殖行为的商代一头双身龙青铜彝器纹饰。下左,暗示繁殖行为的商代两头一身龙。

图4·莒州博物馆藏少昊传人封国——莒国男女性交青铜器。

王晓强更多作品

世说文丛总索引