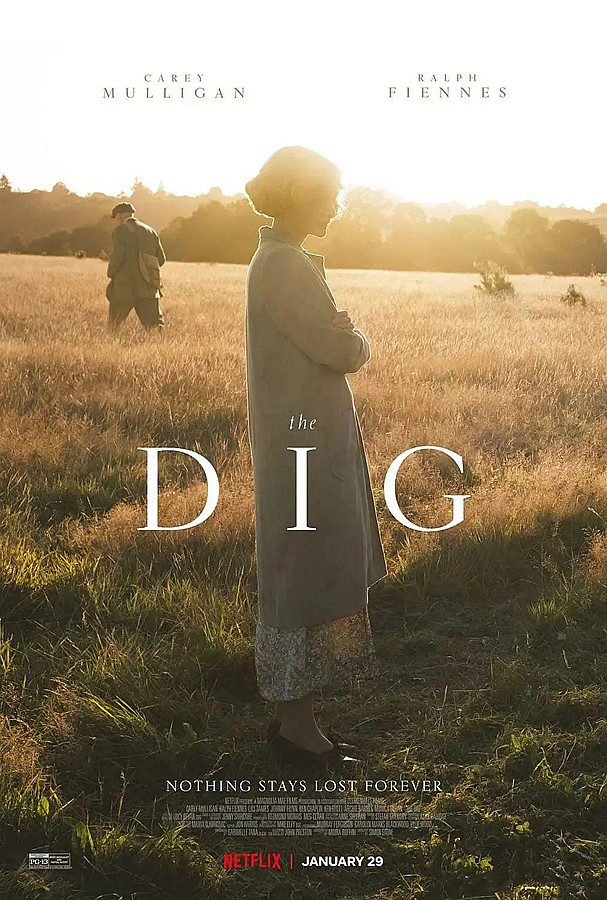

《发掘》

《发掘》(The Dig)改编自2007年约翰·普雷斯顿的同名小说,是一部2021年由西蒙·斯通执导,凯瑞·穆里根、拉尔夫·费因斯、莉莉·詹姆斯、约翰尼·弗林、本·卓别林、肯·斯托特、阿奇·巴恩斯和莫妮卡·多兰等主演的剧情片。

影片讲述1939年萨顿胡的挖掘故事,揭开了对英国历史都有着极为特殊意义的一次发掘。在那方小小遗址里,考古串联起了战争和死亡,民族未来和个人梦想,爱情与亲情等一连串动人故事。镜头下的旷野,农舍,大宅,天空,枯草,阴雨,都很英国。

剧情大致如下:二战前夕,年轻有钱的寡妇伊迪丝买下了一大片土地和庄园,只为发掘庄园里的几个古墓。她付了极低的挖掘费用,请来当地最好的挖掘人布朗先生对古墓进行挖掘。几经波折,他们挖到了一艘古船——当然木船早已成土,只是土壤颜色与周围有一些差异,根据家传经验,布朗先生描摹出古船的形状。他们都很振奋,伊迪丝从小就喜欢考古,布朗先生也是,那个年代里作为女性的伊迪丝不能接受正规的教育,而布朗先生则非科班出身,在正规考古学家眼里他属于江湖一派,但凭着真正的热爱和他们之间的真诚信任,发掘工作卓有成效。

挖出古船的消息不胫而走,因为文物属于国家财产,即便在私人土地上私人也不能处置,大英博物馆派来了“真正”的专家和专业的考古队,强行接管了发掘工作,布朗先生负气退出,回到家中,妻子劝他不要放弃,而伊迪丝的儿子小少爷罗伯特骑车到来,让他履行诺言,也让布朗心生愧疚,最后他还是重新回到考古队。

整个发掘工作是在战争阴云笼罩下进行的,发掘现场不远处有一个皇家空军基地,战机时不时掠过发掘现场上空。有一次,一架训练机坠落发掘现场不远的海里,驾驶员当场身亡,这让考古队蒙上沉重的阴影,因为他们中的一位成员——伊迪丝的表弟已经接到皇家空军的征召命令,随时会走上战争前线,这意味着他会随时失去生命,而古墓所在土地的主人伊迪丝身患先天性心脏病,随时面临死亡。发掘古墓,是寻找历史中的死亡;面对战争,是经历现实中的死亡,整部影片在这样的气氛中展开,凝重、沉痛充满哲思。

大战的前夕,终于完成了挖掘,古墓里面的文物呈现的信息,把英国的历史向前推了几百年。最终,伊迪丝同意将文物捐赠给大英博物馆,让更多的人看到。影片结尾布朗带人回填挖掘现场,一个长长的镜头,意味深长。

这个故事看似简单,层次却非常丰富,意象也特别悠长,一场细心的发掘活动是一种切身的历史体验,罗马帝国在英国的统治崩溃后的几个世纪,一直被人认为是一个“黑暗时代”。但萨顿胡船葬的发现改变了这个传统认知,考古发现证明,当时的英国并不是大家曾经以为的那个一度被文明遗弃的荒蛮之地,而依然是整个欧洲世界、乃至地中海之外更广阔世界的一个紧密的组成部分。所以片中的考古学教授才会激动地大喊:"This change severything."萨顿胡船葬被称为“英国的图坦卡蒙”,片中伊迪丝阅读和谈及图坦卡蒙发掘的两处情节,正是对这一细节的回应。因为这已经不止是历史和考古那么简单了,更是事关民族自豪感和身份认同,尤其是在第二次世界大战将至的紧要时刻。

影片主旨,是人类面对时间的永恒失败。而布朗对小男孩罗伯特说的这句"We all fail everyday.There are somethings we just can't succeed at."堪称是全片最核心的一句台词。罗伯特在电影中的情绪崩溃源于目睹母亲的病况,切实的死亡威胁让孩子感觉到无助,于是有了布朗告诉他“我们终将失败”的对话。《发掘》可以说是以考古为题的二战前的《昨日的世界》(茨维格著),特殊的时代背景下这一群人做着与战争无关、与文明密切相关的事,接下来面临的却是一场几近摧毁文明的战争,时间在这里出现了断层。物理意义上的时间固然不存在断层的概念,但对于《发掘》中的人们来说,他们亲眼见证着从一个时代过渡到另一个时代的断层之中。萨顿胡船葬被发现的前一年,英国和德国签订了《慕尼黑协定》。当时的英国人相信这就是一个时代的和平,然而,战争还是在第二年爆发了,1939年发现的萨顿胡船葬就是日耳曼语族的盎格鲁-萨克逊人入侵英国留下的痕迹。而在两次世界大战中,德国始终都是英国最危险的敌人。二战代表了一整代人追求和平的努力最终归于失败,带来的是深深的挫败感。船葬的发掘意味着一种更大视角下的历史重现。同时,更时刻的失败是人类面对时间,除了失败,别无出路。无论是片中伊迪丝对于亡夫的思念、对于自己即将走向生命终点的恐惧、对于生命意义的思考,还是小男孩罗伯特对于即将失去母亲的愤怒和无助,布朗对于名望的渴求,佩吉对于爱情的犹豫与决断,罗伊对于摄影的痴迷和走向不得不走向战争的抉择,它们本质上是同一件事:无法抗拒自己终将归于尘土、终将被世人遗忘的冷酷命运。

对于时间意义的思索,贯穿于《发掘》的整个故事之中。过去、现在与未来同时存在于发掘萨顿胡遗迹的过程之中。布朗意外被土掩埋除了为人物关系赋予新的动因外,更是极具象征意义的一个意象。得救后他被问及被掩埋的一瞬间看到了什么?他回答看到了自己的祖父,那个教会自己技能的祖先。这一回答指向了发掘这一行为的意义:发掘古物使得人类在漫漫的历史长河中回应祖先的呼喊,发掘,使得现在和过去得以建立起联系。

在电影开始不久,来到发掘现场的Robert自顾自玩起了时间旅行的角色扮演游戏:飞机、25世纪,作为整个故事里最年轻的角色,代表着比战争更遥远的未来的Robert承担起了对未来美好想象的责任。而他嘴中的时间旅行同样值得注意:从概念上来说时间旅行本身既包含着“用空间隐喻时间”这一坚实嵌入我们语言的逻辑的。而关于时间的《发掘》中,空间的存在同样特别,Edith前往伦敦检查是电影中唯一一次强烈的空间转换,在同一时间下,田园的宁静便成为了无处不在的备战气氛。时间、空间、过去、现在、未来在《发掘》中形成了一种微妙的平衡。

以时间的切片观察《发掘》,它呈现出一种微妙的精炼,这得益于蒙太奇。姑且不说台词中无处不在的对于时间的探讨、作为主题的考古与时间千丝万缕的联系,就连叙事中的声音,包括鸟鸣声、雨水声、钟表声、飞机由远而近的轰鸣声及其他自然之声,无一不在强调时间的流逝和时间的错位。在影片中有几处声画不同步的现象特别值得关注:第一场是因男主布朗爽约晚餐而落寞的伊迪丝的画面配上布朗夫妇的交谈,这一场戏复现了伊迪丝作为一个带有悲剧色彩的角色命运之中所注定的孤单;第二场戏则是因身体不适躺在沙发上的伊迪丝与出走后又归来的布朗同考古专家的交谈,将布朗排斥在外的谈话更指向悲剧角色伊迪丝对于自己的兴趣、丈夫的遗志乃至于整个人生以及时代的无力控制。第三场的声画不同步是当即将奔赴前线的罗伊在田野中与佩吉相拥时,罗伯特向母亲询问舅舅能否平安归来。罗伊未来命运其实早在前面训练机坠机的情境中做了暗示。

电影穿插几段爱情,影片开始布朗差点被活埋,伊迪丝不顾身份和佣工一起用手将埋在土里的布朗救出,甚至给他人工呼吸,这为二人间的关系蒙上一层暧昧。此后还有二人还有几次欲说休的交集,都限于发乎情止乎礼义,给观影者留下想象空间。伊迪丝丈夫已经故去,他们的爱情是在她去丈夫墓地以及她和布朗先生的闲谈中表达的,可以感受她对他的爱。布朗先生与妻子更多的是相敬如宾。布朗与女主人之间仅限于好感、信任和淡淡的暧昧。有点噱头的是伊迪斯表弟罗伊和考古队唯一的女学者佩吉之间的爱情,新婚的佩吉得不到丈夫恩爱,渐渐发现他是同性恋者,而罗伊因拍摄中发现对热情纯真的佩吉发掘工作专业执着,渐生爱意,但他知道自己已经被征召入伍加入空军,他们一个是有夫之妇一个极有可能战死沙场,因此将爱深埋心中。直到佩吉向丈夫挑明了其同性恋身份,才投入到罗伊的怀中。

电影的另一个重要主题是关于选择,伊迪丝选择了布朗先生主持挖掘,最终选择把文物捐给大英博物馆而不是本地博物馆。罗伊明知应征会死,仍然吻别刚结识的恋人去了战场。布朗先生知道自己没有学历没有地位,在这场挖掘中,自己的成果会被侵占,仍然因为热爱选择协助挖掘,将自己的发现拱手让人。这些选择都有挣扎,这挣扎的过程就是选择的价值所在。影片结尾用字幕将整个发掘真相揭示出来,布朗先生得到承认,这批文物讲述着大英帝国绵延的文明史,也讲述了一种英国人的选择。

这部电影不露声色地将英国人的精神——绅士精神表达得淋漓尽致,小到一开篇布朗先生的三件套,大到伊迪斯表弟被征召去做空军送死。布朗先生的工作是挖墓,去到这个小乡村要坐一段儿摆渡,再在粗粝的乡间路上骑上一段儿自行车,但他穿得一丝不苟,摆渡船上扶着自行车梁渡河的镜头由远及近。后面和伊迪丝谈工钱那种不卑不亢,被大英博物馆接管自己的成果后那种隐忍不发的愤怒与惋惜,都令人印象深刻。

电影结尾,躺在萨顿胡遗迹上的罗伯特同母亲谈起时间旅行,“五百年一眨眼便过去”,人类尽管没有能力对抗时间,但“从人类在洞壁留下第一个手印开始,我们便一直存在,我们不曾真的死去”,人类应该给岁月以文明,而不是给文明以岁月。整部电影如同一篇充满着人文关怀和人生哲理的长诗,一千年只是一瞬间,宁可短如蜉蝣之一瞬,务必死如夏花之灿烂。

于学周更多作品

世说文丛总索引

评论