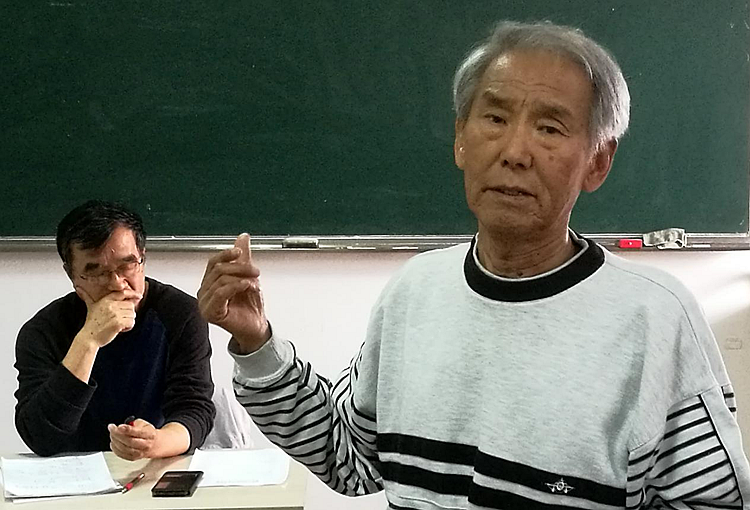

赵夫青(2017年5月12日,于青岛市图书馆中老年文学讲习班)

这人就是赵夫青先生。他曾是《青岛百科全书》《青岛事典》的总纂,现在还是《青岛文学》编辑部主任、青岛市文艺评论家协会副主席、《青岛自述文学史》和《青岛作家档案》主编。今天,2017年5月12日,他应邀来到青岛市图书馆,给中老年文学写作讲习班讲“青岛作家档案”。

三十五年的编辑经历,在即将退休之时,赵先生难舍难离,为给青岛文学事业留下一笔,起意编辑《青岛作家档案》,实则是一部青岛百年文学史。编辑,不光梳理熟悉的档案,还要实地操作,接触作者或后代或知情人,个人回忆,广泛采访,拿到第一手材料。在百年沙漠搜寻绿草,真如大海捞针。每当发现一位作者,如同享受精神大餐。还要按出生年代为序。个中甘苦谁人知?据王照青先生介绍,洋洋洒洒500万字、共计8卷,编辑这部大作工程,花费了五年时间,梳理了600多位文学家,发掘了青岛文学全貌,开创了青岛文学先锋。多年来,皆说青岛是文化沙漠,而这部大作的出版,将会给“青岛文化沙漠论”打上休止符。

开讲前,先由王照青先生简述了他和赵夫青的友谊。

感人一幕,王照青先生抓住赵夫青胳膊。重病在身的王先生今天又向住院医生请假来到现场。结束后,他就回医院,并说,今后不会再来讲习班了。原来王先生是来道别的,真是难分难舍。

青岛市文联《海鸥》《青岛文学》编辑部,有刘禹轩、王照青、赵夫青三人梯队,基本上代表着三代编辑。他们之间存在着超越同事的亲密关系。

王先生这样评价赵夫青:睿智有魄力和实力的编辑家。少壮派文学评论家。在文联得到普遍欢迎,长辈们也很佩服他。

赵夫青简单回顾和王照青先生的友谊。

喜爱文学的赵夫青,1972年初中学生,在青岛市中学生运动会宣传组,第一次接触到王照青。1975年又在萧华荣的引领下拜访了住在标山路的王照青。1982年,赵夫青大学毕业,在王照青、萧华荣等人的力荐下,文联从好几个人选中,只定下了在大学期间就发表多篇论文的他,让他直接进入《海鸥》杂志编辑部,从此也就进入了青岛文学界,也从此铺展了他和王照青四十多年的友谊。所以,赵夫青称王照青为“真正的老师”,并在讲座开始前在所有学员面前,站起来毕恭毕敬地给王照青深深地鞠了一躬。难怪照片上,王先生并没握住赵夫青的手,而是使劲抓住赵夫青的胳膊,怕分开。

1985年王照青担任《海鸥》主编后,马上把他负责的评论编辑工作交给了还在编小说的赵夫青。

赵夫青说:“刘禹轩等先生曾说,七十年代末,我们青岛错失了可能是‘伤痕文学’发源地的时机。当时编辑部收到一篇谈‘文革’造成家庭悲剧的小说,因主编思想禁锢,不同意刊发,编辑只好退稿。如果当时在《海鸥》刊发,青岛会比上海《文汇报》刊发《伤痕》早好几个月,青岛就会成为伤痕文学的发源地。这很可惜。好在王照青老师在1979年就编发了吕铭康肯定‘伤痕文学’的评论,这在当时全国文坛是很超前的,也是很有风险的。我在梳理青岛文学发展脉络中找到了这篇文章,也通过多人访问了解了当年那篇小说退稿的过程。从中我也看到了王照青老师敢于担当的精神。”赵夫青如此说到此事。

赵夫青还说:“我在文联工作35年,和王老师一起打拼了好几年。八十年代初山东只有《山东文学》和《海鸥》两个文学月刊。王老师当主编阶段,是编辑部最好的时光。王老师离开编辑部后,我们也一直没断交往。王老师最近这些年,一直站在老年文学讲习班这块舞台上,精心耕耘,结出硕果。”

赵夫青开始讲编辑《青岛自述文学史》和《青岛作家档案》的具体感受。因为没有扩音器,我又坐在最后一排,有很多没听清,也不能完整记录。以下,我仅就他讲的主要内容梳理在此,错误之处在所难免,好在仅仅是个简单记录:

◆人类文明是不分国界的。德国1897年占领青岛,同时也带来欧洲的文化。青岛的城市文学发端于1898年德国和清廷签订租借条约之后。青岛的建置应以此为首。

◆代表人物卫礼贤。虽然是传教士,但他“没为一个中国人做过洗礼”。他的功绩不在于把西方文化介绍到中国,而在于把中国的文化当然也包括文学引介到欧洲。例如“易经”“论语”“孔子”“孟子”“三国”等译成德文,再转英文。

◆清末遗老:过去当官的,不是文人当不了官。这些清廷遗老,给青岛带来的文学,主要是诗歌。康有为、劳乃宣、王垿、刘廷琛等人写了大量诗词。劳乃宣有两本崂山诗集。小说“桃源梦”是描写遗老在青岛生活的章回小说。其中有在汇泉跑马场举办诗词雅集活动。犹如《官场现形记》。

◆1922年,青岛是北京政府第一个用法律条文设市的城市,自治市。1929年青岛成为中华民国中央政府特别市。

◆1927年王统照来青岛建房定居,成为第一个本土大作家。他很早就与鲁迅有来往,也是“文学研究会”发起会之一。

◆1929年蔡元培建议组建国立青岛大学。杨振声延揽多位著名作家来青任教。

◆青岛有四个文学高地:国立青岛大学、膠澳中学、铁路中学、黄台路小学。

◆膠澳中学:丁惟汾、王乐平、陈干等创办膠澳中学。主要文学人物是以顾随为中心的浅草社和沉钟社在青岛的聚集。

◆国立青岛大学拥有一批在全国很有影响的作家,形成一个文学高峰:梁实秋、闻一多、沈从文、黄际遇、洪深、赵少侯、方令孺、游国恩、老舍、吴伯箫、台静农等。青岛大学图书馆有几位美女,如李云鹤、张允和、俞珊,有不少花边故事。老舍的《骆驼祥子》、沈从文的《边城》都与青岛有关。沈从文与鲁迅、老舍与鲁迅关系都不怎么融洽。还有海鸥剧社。

◆青岛铁路中学:除青岛大学,青岛铁中也是个文学高地。宋还吾与“子见南子事件”、废名、赵俪生等。

◆黄台路小学:王亚平成立中国诗歌会青岛分支机构,李劼夫写诗,画漫画。蒲风。

◆杜宇(杜大恺之父)与《青岛民报》及《避暑录话》。

◆青岛铁路中学:除青岛大学,铁中也是个文学高地。赵俪生、汪静之等。

◆和杜宇有联系,《青岛民报》十二人的《避暑录话》。

◆黄宗江、于黑丁等人回忆在青岛与文学的交往。荒岛书店。

◆女诗人吕美荪、武侠小说王度庐、藏书家孟昭鸿、圣经翻译家王宣忱的赞美诗等等。

◆赵夫青还提到他请我翻译的中日混血诗人黄瀛在青岛撰写的诗歌和记载日本人在青岛文学活动的《山东文化》。

◆他认为日本占领青岛期间的文学也应该放在这里面,他让我翻译青岛的文学,日本人田贺健伊朗撰写的《青岛文艺界总览》,包括三四十年代日本人在青岛的文艺活动。

◆四十年代的报纸都有副刊,刊发的文学作品都没有“主旋律”。《青岛四十年代诗选》近期出版。

◆他还讲了1950-2000年间青岛文学的生存状况:反胡风运动,青岛有好几个大胡风分子,如华岗、呂荧;反右运动,文联十五个人打了八个右派;“文革”的文学空白;新时期文学的复兴等等(略)。

讲座进行了近三个小时,中间未休息,也未见他喝一口水。最后,王照青心情沉重地和大家告别,因为他必须立即回到医院。他儿子和女儿已在走廊等他两个多小时,其间试图让他回医院,被他厉声制止。他说女儿今早上刚刚搞到必须服用的新药。他说但愿这个药管用,再活二十年。

王先生几次含泪叙说他对《海鸥》的感情和遭遇。最后恋恋不舍地和每位学员热情拥抱,场面催人泪下。

跋:青岛市图书馆文化大课堂中老年文学讲习班,王照青教授主讲,马承芬女士主持,已经走过十个春秋。去年出版一本学员文集《未晚集》。我听周晓方介绍过这个文学讲习班,但去年因故未能参加,今年特地把星期五空出来,才有机会得以参加听课。

(未经讲课人审阅)

孙基亮记录 于二松堂 2017.5.12.

孙基亮更多作品

世说文丛总索引

评论