中国花鸟画作为一个抒写文本,形成了自己独特的表意系统。画面内容包括图画部分,这是画面的主体;作为它的补充部分是文学性的书法款式,它的功能是对意象化图画部分做出书名与意义延展;第三部分是金石篆刻印文作为画面的一部分既是对作者及作者审美趣味的认定,亦是画面内容扩充的一部分,在画面构图中起到转承启合的作用。这种形式作为以独特文本,形成了某种约定俗成的结构。这种艺术架构水平的高低取决于画家的艺术修养与艺术功力的大小。这种独特的图像学的架构方式,是中国画所独有的。

德国汉学家雷德侯在论及中国艺术时,把中国艺术形态的超稳定性喻作模件化生产。中国的艺术生产方式就是在一种稳定范式基础上,从艺者进行个性化的内化,这种内化是有先决条件的,就是一种形而上学的哲学设定。这种形而上的限定与画家不断地自我淬炼与修为间的张力,形成了中国艺术史独特的景观。当这种张力达到一定的容量后,艺术就会发生一定限度的艺术风格的变化。当然这种变化是在相对稳定状态下的渐变。而不是跟西方文化史式的观念的突变,艺术样式不断翻新。

当然这种以笔墨塑造为主体的结构并不是稳定不变的。它总是受制于历史习惯、个性化审美及对不同文本的不竭的参照。

“形神说”“心物说”作为评论中国画的重要术语,在中国画史中占有重要地位,作为中国画意象塑造的核心概念。山水画从元代的王蒙,花鸟画从明代的青藤白阳及徐渭以后,中国画逐渐摆脱以意象塑造为审美主导的方向,转向了以笔情墨趣为主的审美风尚。后经赵之谦、吴昌硕、齐白石、黄宾虹等现当代大家的不断推进,审美逐渐走向了以大写意为旨归的艺术之路。中国大写意画经吴昌硕、齐白石,所达到的高度后人后人很难企及;或者从某个角度说他们从传统以意象+笔墨式的审美已经达到了顶峰,没有留给后学多少发挥的空间。如何突破这种大写意的窘态与困境是带给每个艺术家共同的难题。

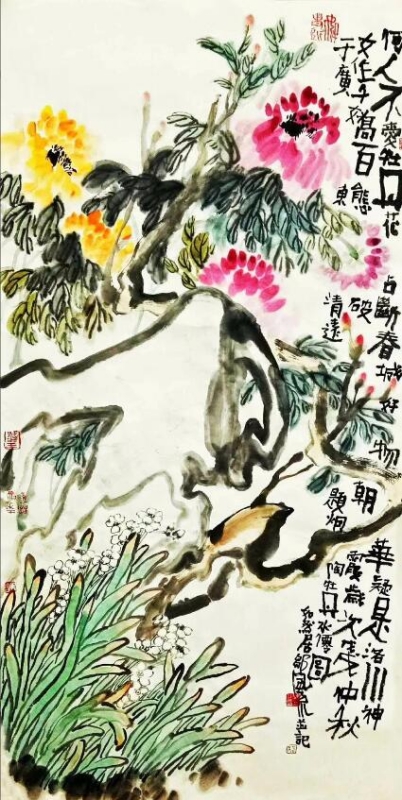

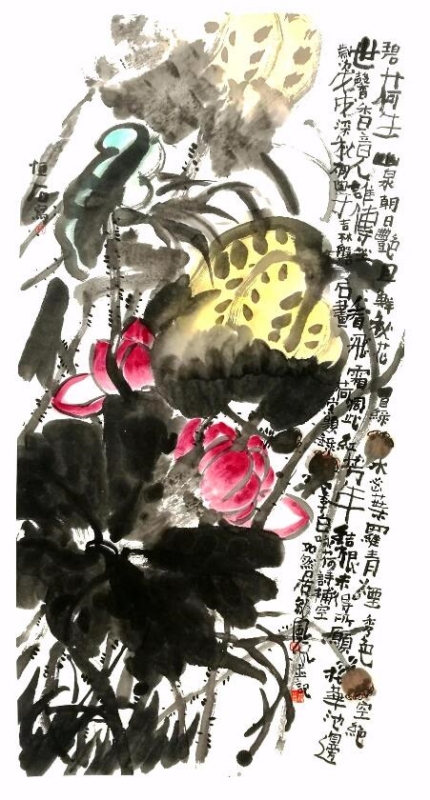

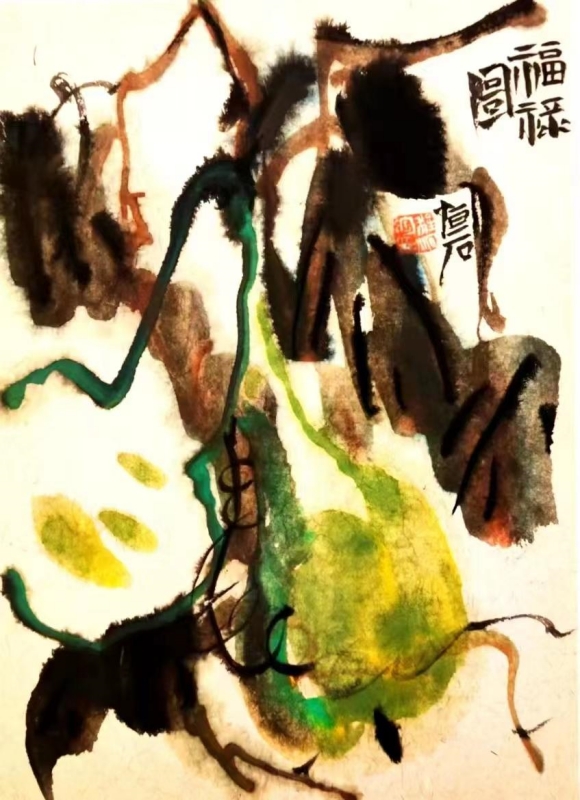

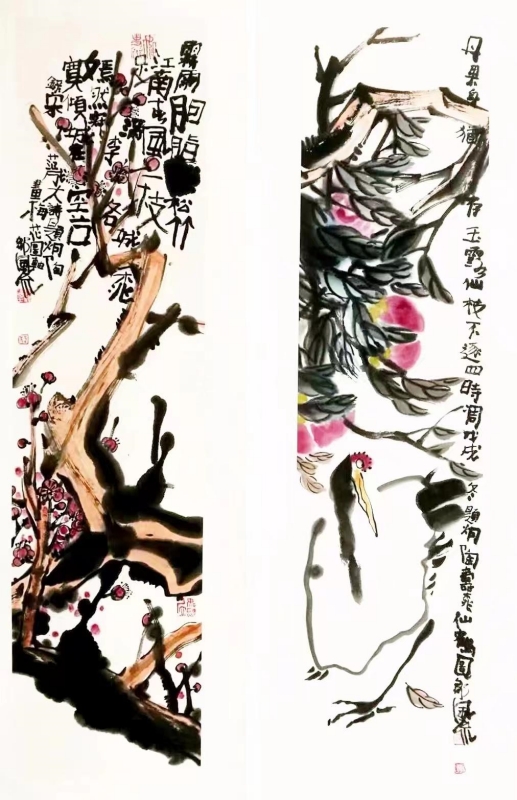

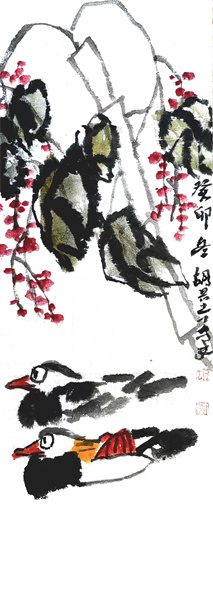

程炯涛就是在这个历史节点上重塑自己的艺术的。与传统大写意相比他把笔墨的形式感推向一种极致,这种墨彩的书写性努力挣脱意象的限制,并把这种限制降低到最低限度。近乎一种纯笔墨的构造形式。再就是突破姊妹艺术的边界,把各种表现性的因子融入到艺术构思当中。当然这种融合也包括对前代艺术家创作方案的扩充引用与总结。如对金石趣味及构图引用到绘画中,把画面张力极大扩容。对碑学的刻苦研习,把碑学的厚实与朴茂的意趣导入绘画审美中,当然这种碑学的款式作为画面的一部分,也扩充了画面厚度。如他把齐白石的生趣引入到绘画中,使作品具有生气勃勃的蓬勃之气。他追求构图的险绝、惊异感,把中国艺术的阴阳对比拉向一种极致。程炯涛试图把传统哲学的中和之致导向一种奇崛、错宕。

他入画题材广泛,不论是山水画,还是花鸟画,他并不是对景写生般的对物象的描摹写真,而是跳脱这种形神决定论,以宏阔的气势重新组织画面结构。这种画面是以一种笔墨结构为主体的构建方式。他的作品以寥寥数笔勾勒表现对象,或是以平躺之笔饱蘸浓墨横扫画面,后以水破之;或是以重墨破淡墨,让水墨互相渗化,以形成水墨淋漓的感觉;或者以及省俭的简笔勾勒物象,与水墨厚重的画面形成对比。他营造一种笔墨个性化书写系统,对笔法与墨法进行自我的体认与塑造。

程炯涛把研习秦诏版、汉分、六朝碑版作为自己的日课,在篆刻上取法古玺、汉印,形成了自己古朴厚重、奇崛古质的艺术风格。他的大写意画作为书法、篆刻的异型同构的一种艺术方式,他把书法的苍朴厚重与篆刻的变化与奇变引入到国画创作中来,并形成另一种形相的具有个人审美标志的艺术面貌。

萧联强更多作品

世说文丛总索引

评论