《鼎》卦之“雉膏不食”是否是“鸱膏不食”

我认为中华民族有两件大事值得一提:鸟崇拜的发生、伏羲八卦方位的认定。

鸟崇拜的发生必然导致时间的管理。伏羲八卦方位的认定必然导致按方位归类事物的秩序。

伏羲八卦方位代表“火”的位置在东,代表“天”的位置在南。

在母系社会之中,火由族中最权威的女性掌管,转入父系社会之后,火的管理继而由男性接手——大概北辛文化的少昊氏凤鸟崇拜传承到大汶口文化之大昊氏龙蛇崇拜,于是在图像的表述上出现了“龙中有凤、凤中有龙”之约定成俗规矩。大概为了调和母系、父系社会转向带来的冲突,于是出现了“阴中有阳、阳中有阴”图像表述方式。这一现象在图像中很容易见到,然而在文字文献里却比较少见,如曾子《天圆》之“龙(水)非凤(火)不举、龟(水)非火不化”之类的认识,就算比较滞后的表述吧。

按逻辑关系而言,火,在母系社会是否象征太阳暂且不论,但是到了父系社会,太阳、天圆一定是父系的象征。

史书说:少皞氏鸟名官。少昊时代鸟崇拜应该先系于母系,所以到了父系社会,凤鸟崇拜虽然也影响父系,但主崇拜鸟仍然属于母系不变。例如伏羲女娲,即便是兄妹兼夫妻,其凤鸟崇拜虽属二者共有,但仍然以女娲为主。其龙蛇崇拜虽然也被女娲认定,但却以伏羲为主。

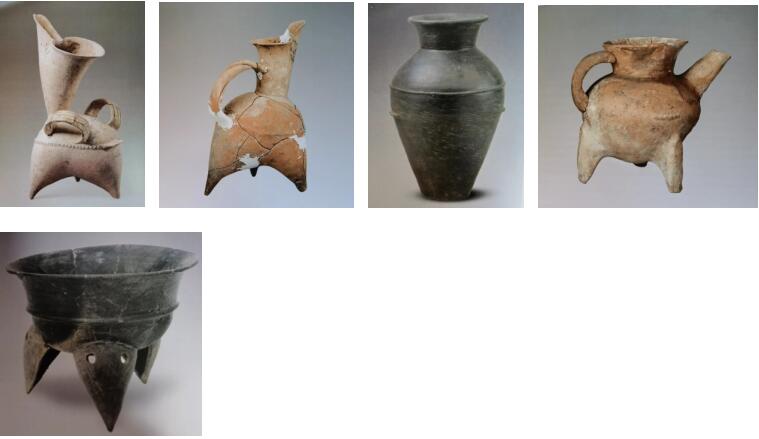

大汶口文化代表性崇拜在器皿上的表现是鸟鬶,或者说就是凤鬶。这种鸟鬶的柄或其他装饰或拟绳索或拟竹子,绳索和竹子就成了龙的借代。这就是我所谓的“龙中有凤、凤中有龙”。

特别要注意的是,大汶口文化鸟鬶上有时装饰以小小的鸟的尾巴(图1)。

大汶口文化后期,陶容器上面往往装饰两只器耳式的鸟翅膀(图2)。

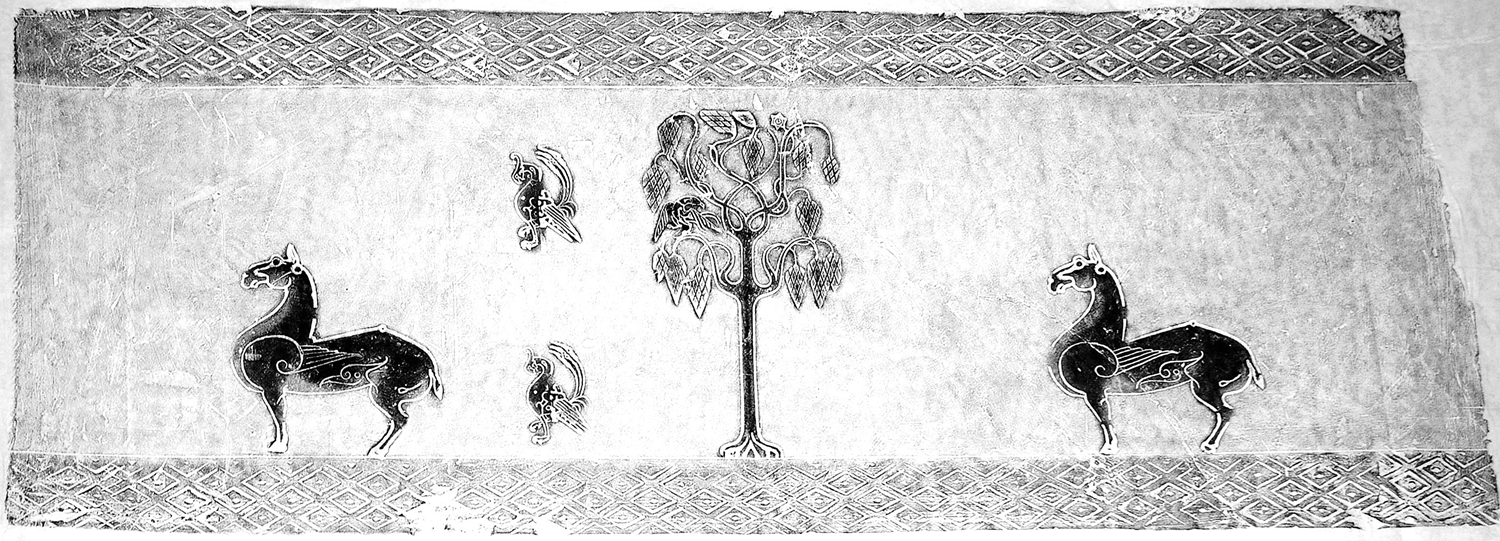

今襄汾陶寺遗址出土的陶罐,上面往往装饰两只器耳式的鸟翅膀(图3)。

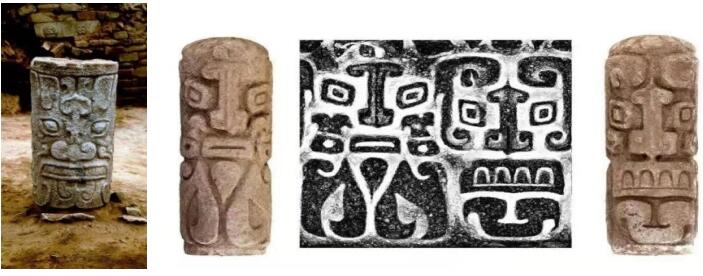

今神木石峁遗址是建在夏后氏建立政权之前的帝舜氏民族集团的太阳神庙上面的。太阳神庙是重黎氏的神庙,帝舜氏是重黎氏族人。

重黎氏的太阳神庙供奉的神灵,就是先商族人供奉的神灵。在石峁遗址出土过重黎氏神庙的翅耳鼎,鼎的上面甚至还有直到商朝仍被王族信仰的“◇”形神徽符号(图3·右)。

重黎氏的太阳神庙供奉的石头雕刻的日头(图4),在商代三星堆,也用青铜铸造了一遍(图5)。

我们在上文说过,掌管火在母系社会是最大得权威和荣耀。母系社会的鸟崇拜,是这种荣耀和权威的转换体。但是到了父系社会,太阳一定是父系的象征,于是鸟崇拜的转换体成了太阳的象征。母系社会掌管火的最成功的经验是“阳成于三”,换句话说,使用火并让火旺,三点支撑燃烧体,是最佳的、不二的选择。于是三足受火的容器就有了不变的模式,三足鬲、三足鼎的普遍使用就成了定式,同时三足鬲、三足鼎和火的象征——太阳鸟自然而然与之相互连类。在鬲和鼎等器皿上装饰上鸟的纹样,是必然的产生;这也是后来三足乌图像出现的先奏。

下面这里有一组大汶口文化、山东龙山文化(图2左、中、右)、帝舜时期产生在陶寺遗址(图3左、中)、前石峁遗址之重黎氏神庙里的物件,可以为我的推测作证(图3右)。

也许重黎氏神庙里面出土的三足鼎上面因为熟知而省略了鸟之纹样,但这不妨碍这只和“日头”一起出土的三足鼎象征太阳鸟(图4)。

重黎氏的太阳神庙供奉的石头雕刻的日头是和三足鼎放在一起的。因此我敢断言:和这些日头放在一起的三足鼎是太阳鸟的象征。商王族认定的三足鼎当是太阳鸟的象征(图4下)。

商王朝建立之后,以鸱鸮纹样的装饰,也常常表现在各类青铜容器上(图5)。毫无疑问,青铜容器的作用是祭祀神灵,是奉享贤能。

如果大家能够不拘于过去考据学只重文字文献的铺陈,请继续看我下面的论述。谢谢。

假如“雉膏”可以理解为“雉鸡之膏腴”,假如我们改称这种幻化自太阳鸟的容器曰“鸱”,简称容器里的食物为“膏”若何?

我认为《易经·鼎·九三》:“鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨亏悔。终吉。”其“雉膏”不确指“雉”鸟的“膏”,而是“鸱膏”的政治性的篡改。

“鸱膏”太阳鸟祭器里面的腴膏之食。“鸱(雉)”“玄鸟”的本鸟,即猫头鹰。

“天命玄鸟,降而生商”传说帝喾的妻子吞食玄鸟卵而降生了商民族。帝喾就是帝俊、伏羲。帝喾的妻子兼妹妹女娲,传说她图腾鸟是“䳃”“鵟”。据郝懿行对其注释并对照商代出土的青铜彝器纹样、玉雕造型,可以断定“玄鸟”的本鸟就是鸱鸮或凤首鸱鸮。《山海经》说女娲在春分、秋分开始指挥着鸱鸮(太阳鸟)送太阳巡天而出入太阳树。

《左传·昭公十七年》所谓的“玄鸟氏,司分者也”之认真记载的“玄鸟”“司分”,就是指猫头鹰形的神鸟在春秋分开始按一定的昼长巡天。

我为什么说此处的“雉”应该读作“鸱”?

回答:

一、商殷是姬周的死敌,周灭商,商殷的图腾神鸟自然成了恶鸟,并且在成王败寇的传统心理下深入民风民俗,这种恶鸟的本鸟也变成了灾鸟、凶鸟。《周易》普及的时代,易书业已调整了若干的字句,“鸱膏”篡改为“雉膏”——避“鸱”字也。周姬的执策者厌恶这个词。

二、《史记·殷本纪》“鸱”顺势调整为“雉”可以追补《鼎·九三》“雉膏”是“鸱膏”的篡改。《殷本纪》载:“帝武丁祭成汤。翌日,有飞雉登鼎耳而呴,武丁惧。”——上文我已经说及,商殷王族的图腾鸟是鸱为本鸟的鸷鸟,鼎在大汶口文化后期已经因为祭祀太阳鸟而可以借代太阳鸟(玄鸟),因而作为玄鸟的本鸟鸱鸮飞到了借代太阳鸟的鼎耳上,给武丁吓蒙了。卜辞《南明545》:“王其遘雚(遇到猫头鹰),又(祭祀名)大一(商汤王)。”商王白天遇到了猫头鹰,很是害怕,忙祭祀作为太阳的重要儿子、商朝开国的商汤王祈求保佑,谁知第二天大白天猫头鹰又飞到了祭祀太阳鸟的鼎耳上“呴呴”的叫(图7),天啊,吓死本王我啦!这段卜辞说明不仅证明《史记》更改“鸱”为“雉”,也可以旁证《周易》把《鼎·九三》“鸱膏”给篡改成了“雉膏”!

三、“雉”“鸱”二字同音。

现在看来《鼎·九三》:“鼎耳革,其行塞,雉膏不食,方雨亏悔。终吉。”其“雉膏不食”可以这样翻译:祭祀神灵、招待贤贵客人的膏腴美食不能奉上了了。

图1·左,莒县陵阳河遗址大汶口文化的白陶有尾巴三足鸟鬶。右,五莲潮河镇丹土大汶口文化遗址出土图柄拟绳索的三足鸟鬶。图2·左,大汶口文化后期陶罐两旁多饰有像两只耳朵的鸟翅膀(莒州博物馆藏。杭头遗址出土)。中,五莲中至镇大汶口文化遗址出土带翅膀的红陶盉。·右,莒县马庄出土的山东龙山文化鸟(鸮)头三足黑陶鼎。

图3·左、中,陶寺遗址等出土的其外壁上有鸟翅膀形装饰,应该是图2·左大汶口文化杭头遗址出土陶器风格的延续(这只航头遗址出土的高领黑陶罐罐壁上有一对鸟翅之象征。莒州博物馆藏)。右,刻有大汶口文化祭器上的“◇”形神徽符号的“太阳庙”祭器,被“大禹城”砌进城墙里了。这证明“太阳庙”建筑在陶寺遗址使用之前后,在陶寺遗址有鸟翅膀形装饰的陶器通行之前后。

图4·上,出土过程中的“日头”“月脸”。图4·下,放在石峁遗址山顶、被复制之两组右组的“日头”“月脸”形象——其中“日头”被雕刻成四方状,因为太阳要“光照四方”。那个被仿制的三足石鼎是太阳的象征——古云“阳成为三”“日头月脸”曾见于日照两城镇山东龙山文化遗址出土的石锛上,更多见于石家河文化遗址的出土中。商代的三星堆遗址“日头”的形状对图5图像有很大的改变,但内涵一致。

图6·左,兽面纹鼎(鸱鸮装饰在鼎耳上)见《商周彝器通考》图37。中,兽面纹扁足鼎(鸱鸮作为鼎腿)见《商周彝器通考》图33. 右,广汉三星堆6号坑出土的一头双身鸱鸮之青铜尊(局部)。

图7·王晓强绘:让商王武丁害怕的飞鸱落在祭祀商汤王的鼎耳(原在王晓强著《古玉里隐藏的秘密》2010·11P143)。

《旅·上九》:“鸟,焚其巢”之“鸟”指的是“旅”的主人

臺灣蘭臺出版社2020年出版的《易经里的秘密·旅·上九》:“鸟,焚其巢”之“鸟”,我的翻译为:“好比扑鸟烧掉让鸟藏身繁生的巢窝,灭绝后路要不得!”现在回过头来看,这样的解释离开商代人们认识“鸟”的基础稍微有异。

《易纬乾坤凿度·卷上·立坎离震兑四正》说:“日,离,火宫……形以鸟。”

虽然这段引文后出,但是它把“日、火、鸟”的关系说得颇清,故而引为助说。

《旅》卦为“艮下离上”的卦,卦象所及的“离”字,显然归属伏羲八卦方位的认定“鸟”。而这个“鸟”于我们现代自然科学的鸟不同。

这里的“鸟”,指的是其本性属于火的有神性意义的鸟,不是我们动物课本里面定义的鸟。“鸟,焚其巢”,鸟巢的主人任其本性地焚烧自己的“巢”。

《旅·上九》的吉凶判断为“凶”,是三千多年的《易经》作者的教导:商旅工作万万不可任其本性,纵意而为。

【作者授权首发专稿】

王晓强更多作品

世说文丛总索引