《易》“复”和《诗》“陶复陶穴”的问题

这个时候谈“国学”很时尚,可是少有逐字逐句研究“国学”经典的人。于是,《诗经·大雅·绵》“陶复陶穴”的真正意思,就稀里糊涂地停在了目前教科书的理解上,像接受了“原地踏步走”的军训口令。

我对照了好几种版本释“陶复陶穴”,似乎于省吾《诗义解结》较了那时考古学的收获,有了点较古人稍进一步的见解,他说:“烧土制器谓之陶,烧制穴底与穴壁也谓之陶。陶复陶穴的陶,作动词用。是说住穴与复穴的内部,都用陶冶出来的红烧土所筑成。……陶复陶穴,本应作陶穴陶复。其作倒文者,为的是与上下句瓞、漆、室三字协韵。……先掘成住穴,然后在住穴之内又掘成窖穴。大穴套小穴,故曰陶穴陶复。(陶复)复、複,古同用……也就是《礼记·月令》郑注所说的复穴。”

于省吾很可能缺少田野考古工作的参与,仍没有弄明白“陶复陶穴”的本义。

“复”,在这里作名词用。它指商代以前,作为聚落建筑的设置。今天长江以北多见这种史前的聚落建筑设置,目前,它们有的上面构建了现代文明物件,有的仍然处在古代的荒漠状态。如今天青岛黄岛区的“向阳遗址”、潍坊的“寒亭高庙遗址”等即是。这些地方至今还有“城上”的名字,但多半只剩了一堆堆土。显然这堆堆土曾是一个大土台子之遗迹。

甲骨文“复”字象形一个大土台子,大土台子的两旁有贴大土台子而建的台阶,台阶是作为登上这个大土台子之用的阶梯。这个大土台子是人工堆土建成的,因为它掘取了台子四边的土建筑而成,让它的取土之处成了可以积水的沟壕,从而成了捍护大土台子的水围。大土台子和捍护它的水围,就成了后世所谓的“城池”。今天人们呼叫这种大土台子名曰堌堆、山、丘、陵、屯,“复”是它们当中比较宏大的建筑,这种建筑上往往设置了商业交易的场地。今天偏远农村所谓的“山会”“庙会”等,过去就是在这种称“复”的地方进行的。《易经》的《复》卦,就是“复”之作用叙述。《诗经·卫风·氓》,说一位“抱布贸丝”商人,每每借做买卖来欺骗痴情的女子到“复关”之处,就是“复”的所在。

《周易·升·六四》“王用享于岐山”的“岐山”,就是先周王族居住的上述可称“复”的城池。

《山海经》叙述姬周祖先“鲧腹生禹”的“腹”就是“复”字的误记——名声赫赫的大禹就出生在“鲧”建筑在称为“复”的大土台子(城池)里,而不是从他父亲鲧的肚皮里钻出来的。

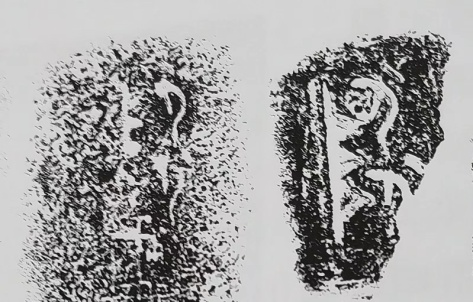

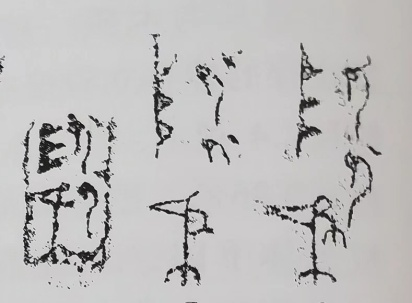

商代晚期的有铭文“陶戈”(图1。河南安阳市辛店遗址商代晚期墓M24出土),其“陶”字象形两人依靠梯子作业,会意最少需要两个人以上、依靠梯子由低至高才可以完成的工作。山东潍坊地区方言,至今称盖屋、挖井叫“陶房”“陶井”,这个“陶”字,正是依靠梯子由低至高才可以完成的工作,于是我们有把握确定“陶复”正是许多人依靠着梯子来完成的堆土筑成“大土台子”亦即后来称为“城墙”的工作,因为这种工作工程浩大,是建筑一种称为“复”的有商业设施的城邦,故名为“陶复”。礼失而求诸野,古人不骗人!中国的方言真是典型的“非遗”!它就是行将消失的古文字读音的活化石!

有商代《易经》的“复”卦存在,有夏商文化遗迹仍然存在的潍坊方言存在,《诗经·绵》之“陶复”的理解有了着落。再说一遍:“陶复”是指建筑聚族居住的城池,“陶穴”的“穴”字,在《易经·需·六四》有“需于血,出自穴”,在《需·上六》有“入于穴,有不速之客三人来,敬之,终吉”,在《小过·六五》有“密云不雨,自我西郊:公弋取彼在穴”等。其三个“穴”字,皆指用于祭祀的动物藏身的巢穴,因此“陶穴”的“穴”指的是在建筑聚族居住的大土台子上建筑居民安身的房子。

我们曾考察青岛即墨金口南阡北辛文化时代的房舍遗址,那是一种在陵丘上掘坑穴、烧红近似陶窑的房屋基址,在这种基址上搭建上房体、屋顶,就可谓“陶穴”了。

顺便说一句:大禹治水很可能是建筑了一些供人们聚居的大土台子——只有这种大土台子才可以有洪水避水、有敌害避敌害。

图1·河南安阳市辛店遗址商代晚期墓M24出士铜器铭文“陶戈”拓本。载考古2023·6

王晓强更多作品

世说文丛总索引