“百廿”校庆,碰到一个“礼贤文化”与“院士精神”的新词组合。当身心为之振奋与惊喜过后,不由得回味它到底包孕了多么深厚的内涵。

学校初创时的“礼贤”,虽说在六十八年前就以“九中”代之,但时至今日“礼贤”二字依然铭记在心,可谓文化传承的最好例证。不过以“文化”为内饰的“礼贤文化”四字究竟代表着什么,辗转思考后却越发觉得有些疑惑了。

假如建校之初名称是“赵钱”或“孙李”,那么再与“文化”相关联地称作“赵钱文化”或“孙李文化”也都顺理成章。由此,“礼贤”不过是类似或A或B或C的符号标识,“文化”就是触手可及的物质财富或是潜移默化的精神硕果。

礼,表达着一种行为标准和做事规范;贤,呈现出一个群体特征和培育目标。如果“礼贤”之名不完全表示创办人Richard Wilhelm姓名谐音的话,单纯以“礼贤下士”作为标的参照时,这所新式学校的办学目的和教育方针与中国传统的重视知识与尊重人才的理念又不谋而合。不知何时有了“见贤思齐”的校训,无论此“贤”还是彼“贤”,都应当是“德才兼备”之“贤”吧。

校庆气氛渐渐浓厚,视频、照片、帖子不断在各类媒体发布。平时多为静声的同学群,也不时出现几段互动的文字和热烈的讨论。

先有阿君同学说,九中是外语特色学校,但一直不知道这“特色”由何而来,他对初中和高中几位英语老师的评价也是一般。确实,阿君的英语水平之高,基本来自于游走校外的个人努力。

随之,上初中时还在邻校的小佳同学追评,她们的英语老师啥都不会,一问她语法,就说是习惯用法,于是“习惯用法”成了这位英语老师的绰号。高中进了九中上英语课,小佳即刻察觉这水平就是高、简直太棒了!

作为一门他国为母语的英语,由一群非英语国家的人集中学习,却必定要搞清它的来龙去脉和语法规则,称之为study的“研究”其实并不为过。实际上,在相当长的时间里,中国人学习英语注重的就是这种“研习”而非形式上的“沿袭”、即把约定俗成的东西拿过来直接使用,就像是“习惯用法”一样而少问几个为什么。

八十年代末的青岛九中航拍 赵 滨 供图

我在群里转发了一条信息,是朋友评论当年九中曾有不少男生每每待到放学时便趴在校园墙头,观赏与评论来自一路之隔的“文德女中”鱼贯而出的放学女生。这个场景,绝对与“文化”与“精神”的宣传不相匹配,具有典型的个案性质。回想我们上学之时却也爬过墙头,不过仅限于请求路人把从操场打出去的排球或踢出去的足球帮忙给扔回来而已。除此之外,别无他求。

位于济阳路7号的文德女中,后来成了青岛八中。从历史沿革上讲,它与上海路7号的青岛九中都可追溯到与卫礼贤的关联。三年前九中已整体外迁至胶州湾西岸,原址却移入了与历史文脉毫不相干的另一所不同番号的中学。八中则在新盖大楼、粉饰整修后,悬挂出教育科学研究院的一块新牌。

当提到早先的学校大多注重各自的名称时,在“文德”与“女子”两个词语之间,大家说着说着便引出“女子无才便是德”的半句俗语。恰逢此时,远在北欧的小丽同学跨越时差,与大家分享了一帖,即所谓“无才”的“无”字。实际上,这是表达“本有而无之”的含义。“无才”实指“本来有才,但心里却自视若无”,它从一个侧面突出女子低调谦逊的态度和美德。

礼贤也好、文德也罢,贤与德之间总要相互交融、互为转换,以期教育目标达到至善至美的扩展。如果说“礼贤文化”的本质可以超越贤与德的字面含义,那么任何一所学校把培育一代又一代德才兼备的毕业生当作其自然沿袭的传统时,这种或已成材或为栋梁的行为风尚都可归属一定文化的范畴。

随着院士概念深入人心,“学在九中,院士摇篮”的美誉名扬天下。百廿年间已涌现出九位院士,算起来大致十三年出一位,这与“十年树木”的古语相互映衬。如今新校园里矗立的九座院士雕像,宛若九棵参天大树,时时刻刻期待着百年树人的长成。由院士的诞生回看学术道路的艰辛与学识水准的高超,最后归纳出与之一脉相承的精神内涵,无疑更具启示效应与励志典范。

火红的年代与火红的成绩匹配

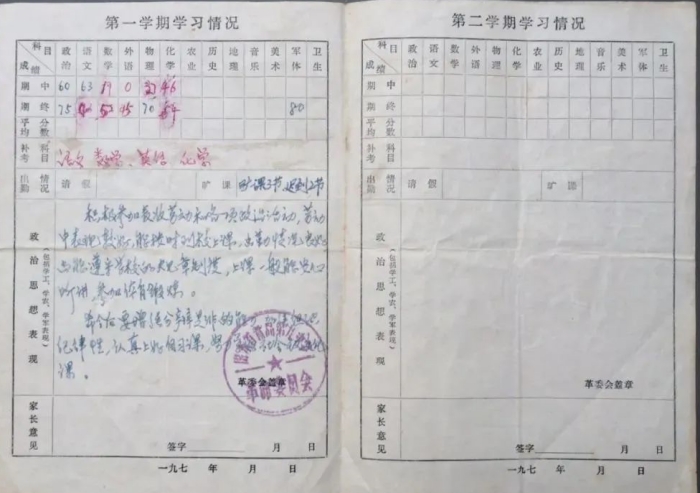

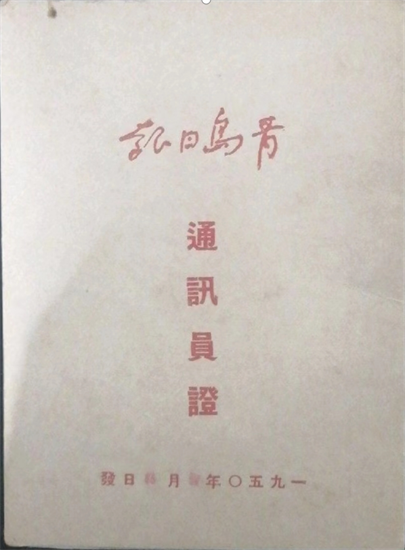

藏友老孙帮我找到的一份“通知书”,倒并非与此应景。这份“青岛市第九中学”的学生“通知书”是“一九七三年七月二十日”写成的。正面顶端《毛主席语录》与内页“政治思想表现(包括学工、学农、学军表现)”评语后的“山东省青岛第九中学革命委员会”印章,让这份“通知书”饱含特定年代的恒久印记。

通知书是个人档案的主要组成部分,是每个学期班主任老师在书写评语后,连同学习成绩单在内的一份重要文件。当学生家长阅读签字后,这份通知书通常要在开学时再交回,继而由学校统一保存。此种学籍文件和档案资料何以外流,个中缘由实难找到某些合理的解释。

从这位学长的通知书中,可以看出有十三个成绩分数的方框中,仅有五个是“非红色”的字迹。显示的补考内容,在七门科目中竟占四门之多。再看评语的结句,“希今后要增强分辨是非的能力,加强组织纪律性,认真上好自习课,努力学好社会主义文化课。”四点希望的核心,还是要学好文化课,而且是社会主义文化课。假如同“院士精神”比对,文化课就是学习之本、社会主义更是重中之重。

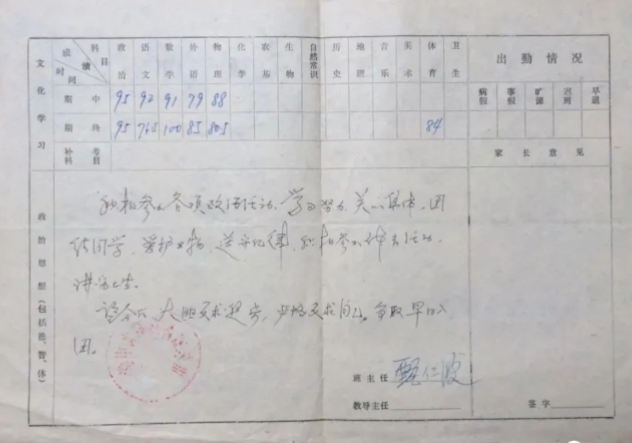

优秀的成绩回归礼贤的本意

不过值得欣慰的是,手头的另一份“通知书”则回归正常。从封面少了“语录”和学校印章的变化,就能看出一场革命的结束。单从学习成绩的角度看,此份11个小方框中的平均分数已达87.8分。“政治思想(包括德、智、体)”栏目的最后评语,也是令人鼓舞——“望今后大胆要求进步,严格要求自己,争取早日入团。”班主任“甄仁波”的签字,让我们的思绪从一名青年教师的身影化作一位耄耋老人的笑容。

九名院士,他们就读于学校的时间从上世纪三十年代至七十年代不等。寄希望于八十年代学子中再出新院士,看起来像是当务之急。提倡一种“院士精神”并让“院士摇篮”成为常态和传统,估计也是这种精神得以推出的内外动能转换。再细细一想,除了院士之外,将士和兵士是否是我所求、勇士与志士是否是我所依、侠士与义士是否是我所敬、硕士与博士是否是我所学、绅士与名士是否是我所期、男士与女士是否是我所属。所谓天下之士,绝非单单一个院士使得。

百廿嘉庆,试看文化与精神、好似并驾齐驱;同在庚子,回顾理想与现实、恰如不期而遇。

此致礼贤,敬礼院士!

2020.7.14 初写

2023.8.26 重发

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论