有个叫李献玉的掉进了裂口,但被地下水浮起,最终爬上裂口边逃了出来;有些人的房屋被劈成了两半,一半沉入地下,幸好在厢房里幸免于难。有些人无助地看着自己的家人丧命;高德懋家的妻妾、孩子、亲戚和仆人共二十九口人死于这次地震,只有他一人活了下来。

进士冯可参之所以能在《郯城县志》详细记载了这次灾祸的烈度,是因为这些活下来的人向他描述了这些可怕的情景。邻县淄川的蒲松龄也感受到了强烈的震感并记录了这次地震。

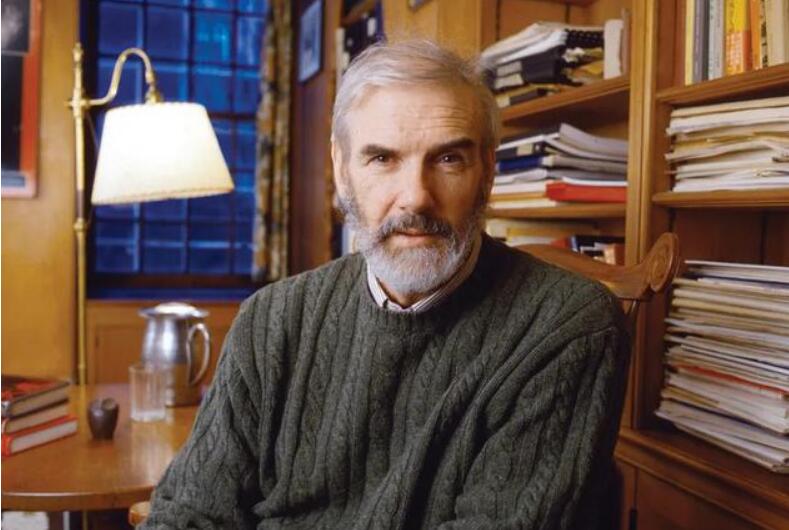

汉学家史景迁,乔纳森·斯宾塞

汉学家史景迁在其名著《王氏之死》中以这次地震为引子,以山东郯城为坐标,以蒲松龄作为他的精神导师,记录了1668年前后,清初那个时代大背景下一些小人物的命运。

史景迁,原名乔纳森·斯宾塞(Jonathan D. Spence),是著名的西方汉学家。他以生动的故事叙述历史事件而闻名,而非以理论著作见长。据说,就算给他一本电话簿,他也能从第一个人编织故事,一直编到最后一个人。中国自古有文史不分家的传统,从取“史景迁”这个名字也能看出作者对太史公司马迁的景仰。

本书中没有涉及任何社会学理论的论述,而是完全依靠史料和叙述来构建当时百姓的生活百态。特别在篇章安排上,作者在第一章中扮演了一个观察者的角色,将目光从将相王侯转向黎民苍生。历史名人的故事通常会有后人来修史,而这些普通百姓的故事需要有一位观察者来记录。因此,史景迁选择了官员冯可参、知县黄六鸿和小说家蒲松龄作为他所记录的王氏之死所在地山东郯城的观察者,并深入叙述当时的社会背景。

从观察者的角度来看,作者特意选择了蒲松龄的著作作为史料,因为他是一位回忆记录者、说故事的人、形象创作者。相较于冯可参和黄六鸿所著的关于人际境遇和时人心态的作品《郯城县志》和回忆录《福惠全书》,蒲松龄的著作更深入描写寂寞、淫荡与梦想等主题,这些内容并不是前两者所包含的。然而,蒲松龄的著作可能更贴近王氏内心的感受领域。

虽然本书的书名是《王氏之死》,但实际上王氏的故事在整本书中只占据了不到一章的篇幅。相比之下,其他章节更多地展现了十七世纪中叶山东郯城的不同方面,如土地、寡妇、争斗以及涉及王氏的私奔女人。

在1671年初,山东郯城西南八里的归昌集外小村庄,一对结婚约有两三年的夫妇发生了一些争执。丈夫任某与可能是童养媳的王氏,婚姻生活不幸,王氏决定与情人私奔。他们在逃亡途中,遇到了各种人物,如算命的、卜卦的、街头艺人、摔角手、游方僧、道士和贫苦民众。同时,这个地区也滋生了亡命之徒的次文化,他们利用不法手段敲诈勒索过客。

王氏因情感挫折回到归昌老家,并在附近道观寻求庇护。但不久后,她的行踪被邻居高某发现,高某报告了任某,并多有讥讽,引起了任某的怒火,两人展开激烈争斗。王氏最终归夫家,在1672年一月的大雪纷飞的晚上,王氏被任某杀害,留下一个悲剧的结局。

最后,县官黄六鸿裁定任某无罪,因为当时法律不保护不守妇道的妇女。而高某因先动手,需负担王氏的丧葬费用。这起案件虽未对历史产生重大影响,但在那个时空背景下,却是一个真实生命经验。如在作者序言中所说:海滩中的众多石头中的一颗特别花纹的石头,不时导热给持握它的血肉之躯。

然而我却注意的是,即使在清初,朝廷对于社会的控制之深也让人印象深刻。比如每十五天,税吏上门收一次税,这样百姓一年中会跟税吏打交道十八次,只有冬季两个多月不用交税;住旅馆需详细登记,注明原籍,以及要去的目的地等;夜间出门需有“夜行证”,否则在路上会被守卫拦住;即使郯城这么小的一个县城,仍然是不能随便进城的,必须有人担保方可进入。中央集权制的统治之术可谓登峰造极。

原载葛陂小记

张祚臣更多作品

世说文丛总索引

评论