百度上说“饕餮,汉语词语,读音tāo tiè,意思是传说中的一种凶恶贪食的野兽,古代鼎彝等铜器上面常用它的头部形状做装饰,叫做饕餮纹;比喻凶恶贪婪的人;比喻贪吃的人;贪婪地吞食;相传为尧舜时的四凶之一;复姓。”《百度》泛泛而谈,可以不去理会。

起先,春秋末《左传·文公十八年》载:“缙云氏有不才子……谓之饕餮。”“缙云氏”,即黄帝氏。此后,大约战国时期《山海经·北山经》说“狍鸮(饕餮),是食人”。晋郭璞注:“为物贪吝,食人未尽,还害其身;象在夏鼎。” 郭璞《山海经·海内北经》释“(饕餮)……食人从首始,所食被发……一曰从足。”战国末《吕氏春秋·先识览》记载:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽害及其身,以言报更也。”上面引文,《左传》是较早出处,接下来的《山海经》《吕氏春秋》引文,是造成“饕餮”概念混乱的原因:

1.郭璞不是今天的马未都,只是看过古书上“饕餮”的记载,没有见过“饕餮”的模样,一会说它“食人从首始”,一会说它“食人……从足”,显然毫无把握。没有把握的说词,你也信?

2.郭璞说“饕餮”的形象铸在“夏鼎”上。固然有“禹铸九鼎”的传说,但是夏代的青铜鼎至今还没有出土,夏鼎的纹样根本不会有“饕餮”纹。即便“饕餮”是缙云氏族属的凶神恶煞,作为黄帝氏的后裔夏后氏,把它铸在鼎上吓唬世人岂可霸占江山400余年?实际情况是,先商王族有所谓的“饕餮”纹,这种纹恰恰是大禹的憎恶,例如今天仍存的夏代城池石峁遗址,就是把先商王族“饕餮”神庙之“饕餮”废弃,当成废石料建进了自己的城池里。“饕餮”无论先商还是商王朝,都是商族的族徽;它显然不能装饰在“夏鼎”上面。《吕氏春秋》的作者吕不韦是秦国的宰相、秦始皇的生父,秦王族是商王族的同族,他说“周鼎著饕餮,有首无身”有点靠谱,因为周族代商霸占天下的初期,青铜彝器上仍然还有套用“饕餮”纹的现象,这种现象实际是仪式上的承袭,就像民国初年人们仍然拿清皇室的五爪龙装饰尊贵的器物一样,正所谓物是人非。

吕不韦、郭璞所谓的“饕餮”,是商民族的族徽。其标准样式见于石峁遗址大禹石头城池使用的建材中,这些“建材”可能是帝舜氏领袖天下时的东西,时间当与石家河文化时代相近。在商代后期“饕餮”图形非常典型——它由一个象征商王族领袖的“日头”占据青铜彝器主体图案中心,“日头”头上一般生着羊角、虎齿、凸出似蛋丸等眼睛——那是虾或蟹眼睛之概括,“日头”的下面一左一右各有一条鸟头蛇身龙,这是表示作为太阳神的“日头”正在驾驶它巡天值日。

本文命题“虎食人”,实际是很多学人心中的“饕餮食人”它是中国商代晚期的青铜器珍品,通高35.7厘米。出土于湖南省安化、宁乡交界处,共有两件,后来都流入国外,一件藏于法国巴黎市立东方美术馆,一件藏于日本泉屋博物馆。其形态“卣身作虎形,竖耳瞪目,张着大口,虎牙毕露,嘴中雕一人头像,作惊惧状。形象凶猛残暴,给人以恐怖感。通体施饰,制作精致。造型取踞虎与人相抱的姿态,立意奇特。虎以后足及尾支撑身体,同时构成卣的三足。虎前爪抱持一人,人朝虎胸蹲坐。一双赤足踏于虎爪之上,双手伸向虎肩,虎欲张口啖食人首。虎肩端附提梁,梁两端有兽首,梁上饰长形宿(龙)纹,以雷纹衬底(指它的提梁为两头一身龙并逢形象,龙并逢提梁上是长形龙纹)。虎背上部为椭圆形器口,有盖,盖上立一鹿,盖面饰卷尾夔纹,也以雷纹衬底,与器体一致。虎两耳竖起,牙齿甚为锋利。该器表面大部分呈黑色,局部留有很薄的绿锈,它和许多出土于湖南的商代后期的青铜器一样,纹饰繁缛,以人兽为主题,表现怪异的思想。虎食人铜卣装饰看法关于虎食人卣的装饰功能,目前主要有以下五种看法:一、表现统治者的专横残暴,以此造型威吓奴隶。虎是奴隶主阶级的象征,人是奴隶的代表。二、将人兽关系看作人借助动物的力量沟通天地。三、象征人的自我与具有神性的动物的统一,以便获得动物的保护。四、虎食人实际反映了‘虎食鬼’的神话,即以威猛的虎驱逐恶鬼,取避邪之用。五、虎代表自然界,象征人对自然的恐惧,但又必须附着自然,表现人性的软弱。”

上两个自然段之下引文,是《百度》的介绍,其“一”“二”“三”……说明,似乎有些离谱,但我不想对此置喙。学术不需要“一言堂”。

所谓“虎食人”,这种判断基本上没有中国传世文字文献的支持。

首先说明,所谓的“虎”不是虎,而是龙!是龙不是“虎”!龙!龙!

在商代,所有的三趾爪的“虎”,大致无一例外,全是龙!

我曾在所有的拙作中都说过,中国成熟的龙凤图像,大多是“龙中有凤、凤中有龙”。即龙生着鸟的爪子或鸟的翅膀,凤生着龙的腹甲等。

现实中的鸟基本都是生着三趾爪向前的爪子。凤鸟也是鸟,是鸟基本都是三趾爪在前。所以商代龙图案,甚至先商龙图案,基本是三趾爪。例如,建立在重黎氏神庙旧址的石峁遗址,它城墙石料上有块塑造似“虎”形象的浮雕,只因它有着蜷起的三趾爪,可知道那就是龙〔1〕。

“龙中有凤、凤中有龙”造型规律的出现,说明中华民族祖先这一位置,由龙凤造型之反映上已经明确确立了——伏羲女娲是我们认定的男女祖先。我们好说“我们是龙的传人”,严格地说是:我们是伏羲女娲的传人。

后来,女娲成了伏羲为代表的男权社会之内助。从此伏羲氏主图腾是龙,女娲氏主图腾是凤。这就是后世男权社会的最高领袖被称“皇帝”“真龙”的发轫,也是皇帝的正妻以凤鸟为象征的原因。我们可以说自己是龙的传人,正是男权社会出现的结果。老实说,我们叫“龙凤的传人”更准确。

伏羲女娲是传说中的兄妹兼夫妻,因为他们曾经历过一段同族婚婚制时代。

忘了哪本大学课本上说的了,传说女娲拿泥巴造人是中国神话接受了外国抟泥造人神话的影响,从近年安徽蚌埠市双墩村挖出的公元前500年以前钟离国君童丽柏的墓,让我们知道了外国抟泥造人神话可能抄袭了中国——童丽柏的祖上是伏羲女娲,女娲抟泥造人的光荣历史就藏在童丽柏的墓里,有2000多个泥人给童丽柏殉葬,因为伏羲女娲就是重黎氏,“重黎”的周代读音就是“童丽”,童丽柏是伏羲女娲的正支子孙,一切人类都是女娲娘娘抟泥的成就,所以童丽柏是根正苗红的 N代,值得2000个以上的泥娃娃在地下耳提面于他。

伏羲女娲,在文献上常被称为“重黎氏”,“重黎氏”是少昊氏后人“重氏”和颛顼氏后人“黎氏”共同组成,这里得声明一下——颛顼氏也是少昊氏的后人。在考古学上,少昊氏属于北辛文化。伏羲女娲属大汶口文化,颛顼氏是北辛文化末期和大汶口文化前期文化的建设人。在濮阳西水坡遗址,有考古学上著名的蚌壳堆塑龙和虎之形象。龙在东方,虎在西方。据专家说,这是天空东方苍龙、西方白虎两组星宿被颛顼氏指定的证明。请大家注意,中华民族自此把天上的星宿当成了认识世界的工具。这也是中华民族伟大的高光时刻。

据碳14测年确定,颛顼文化距今6400年以前。颛顼文化呈现之时,也是大汶口文化行动之时。

我们在上述东方苍龙之龙的身上发现了它前面的爪四个爪趾,后面的爪五个爪趾,这种爪趾的数据存在于现实动物蛙、鲵甚至老鼠的身上,我们由此知道颛顼氏民族已经有了明确的阴阳概念。中国数字奇数为阳、偶数为阴的概念也就趋于清晰。

古史上说,少昊氏民族集团出现了衰败的现象,作为少昊氏的继承人颛顼氏委令重氏司天、黎氏司地。这种分工最明显的体现在于“伏羲八卦方位”的发明上。我们都知道,伏羲氏来自“重氏”,他的八卦方位之“天位”,讲的是“东方苍龙七宿”如何志时的内容;他的八卦方位之“地位”,讲的是大地面临冬天到来如何施政的内容。他们领导下的民族集团,史又称“大昊氏”“帝喾氏”“帝俊”等等。“履霜坚冰至”认识,是这个时候“黎氏”作为的体现。“黎氏”亦即女娲氏,他的责任是不遗余力、多快好省地繁衍人口,后来商代的王族在他们的治世经典上说“天要万物都得繁衍不竭,所以身为领主、管君,统治一方正正当当恪守、维护天的这个意志,即便你不是整天教谕属下的人民听话,也没有不利的事情〔2〕”。

商王族称自己是伏羲女娲的正宗后人,他们姓“巳”(一般文献上说姓“子”),“巳”是一个象形字,它的“口”象形人头,人头下部“乚”象形龙蛇之躯。自中华民族有龙蛇的图像开始,几乎所有的龙蛇之躯都呈“C”“S”形,而“乚”所像之形即“C”“S”。所以中国大量的伏羲女娲造型几乎都是女娲即是人头蛇躯或鱼、龙躯。或者可以说,一切人头蛇躯神物都是甲骨文“巳”字的变形。

在那个时代,图腾和领导人的形象往往是互相换位的。伏羲的形象可以转换成龙,女娲的形象可以转换成凤。但是“龙中有凤、凤中有龙”的造型原则依然不变。

我们至今可以看到大量的伏羲女娲两身一首的玉雕像出土——这些玉雕像往往是女娲鸟首、人身,或人首、人身、鸟爪,伏羲则笼统地只有龙蛇躯体或干脆就是一条或两条有头有尾的龙。凡龙尾戴在头上,头是人或头鸟头,身是人身或鸟身,它要述说的内容均是男人女人必须要进行人口繁育;今天俗谚“俩人好成了一个头”,正是男人女人要进行人口生育的提醒。可以肯定地说,明白了伏羲女娲的这种塑像,也就弄清楚了伏羲女娲民族集团久远的古史。

所谓的“虎食人”形象,就是对上述图像不能全面理解的妄解。

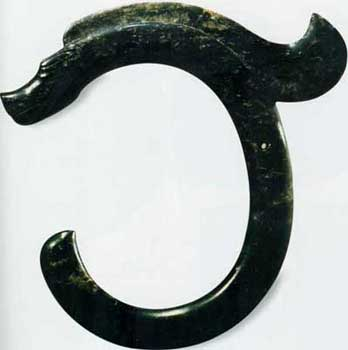

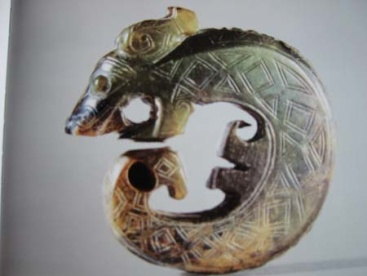

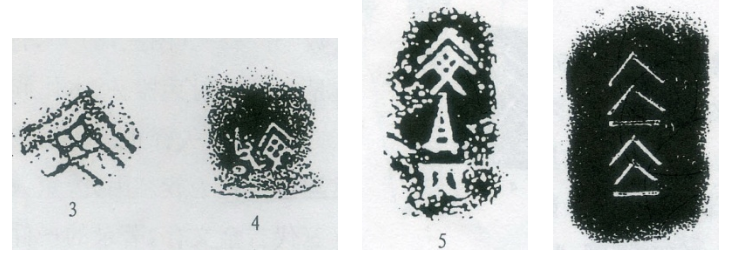

当我们看到濮阳西水坡文化遗址出土的蚌壳堆塑龙虎,知道了东方苍龙七宿和西方白虎七宿的天空方位神形象就是东龙西虎,中国龙的造型就会跃然纸上:至少在商代以前,中国先民就已经将虎列为异质同构为龙的一种特征。也就是说,大约最少在安徽凌家滩文化开始,就在“C”形龙躯上面安排了两头一身龙的存在——两头是虎头,虎的爪子是三趾爪的鸟爪(图1),它严格遵循了“龙中有凤、凤中有龙”中国龙凤的造型原则。可以说到了商代龙的象形脱离开兴隆洼文化猪首、鸟翎、蛇躯龙状态(图2),也脱离开红山文化鸮耳、猪首、蛇躯龙状态(图3),形成了典型的商代虎头蛇躯龙(图4)和虎形蛇尾龙状态(图5)。

商代虎头蛇躯龙,和虎形蛇尾龙的状态说明了一个今天人一般不太会考虑的问题:

一、商代的龙之被崇拜的前提是:龙是天上的星宿,是天空中居住商民族亡灵的空间;

二、商民族人员分居在东方苍龙七宿和西方白虎七宿星土上面。既然大昊伏羲氏以龙为主图腾,那么西方白虎七宿也应该是龙,是虎形龙;云从龙,风从虎,风云不分家,龙虎必连类,它们都在天上,这正合乎大昊伏羲氏主图腾为龙的理论。于是商代的虎头蛇躯龙和虎形蛇尾龙形象出现了。我们不妨就此称它为“虎头蛇躯龙”和“虎形蛇尾龙”。

三、我之所以苦思出这样两个蹩脚的称谓,只因为古史上说史前商民族内讧,商民族祖先高辛氏将儿孙阏伯一支分到商亳,死后灵魂归居东方苍龙七宿,将儿孙实沉一支分到大夏,死后灵魂归居西方苍龙七宿〔3〕。既然阏伯、实沉都是大昊伏羲氏的后代,他们都是正宗“龙的传人”,所以在商代龙图像当中,就必然会出现“虎头蛇躯龙”和“虎形蛇尾龙”外非内一的两种龙形象。

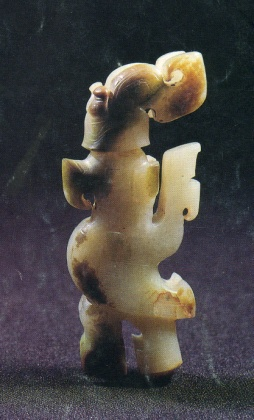

将虎异质同构在龙身上,似乎起于安徽凌家滩文化,但它毕竟更早出现在濮阳西水坡文化东龙西虎的天空分际中。经过石家河文化的运作,到石峁遗址以前重黎氏太阳神庙的综合,虎形蛇尾龙终于从西方白虎星土上确立了。窃以为商代的虎头蛇躯龙和虎形蛇尾龙,极有可能说明商代王族把大夏地区的实沉民族认可为商民族的不可分割体,卜辞所说的“东母西母”〔4〕正是阏伯、实沉两个民族的祖先代表,有可能阏伯、实沉民族分开在母权社会之时,现在商文化遗留的玉雕化形猫头鹰的女娲,它头上啣着的两条龙就是阏伯和实沉(图6),从图腾学上分析,出自少昊氏的女娲氏出自玄鸟(猫头鹰)崇拜一系,而父权社会出现,伏羲氏奉龙图腾为神明,这神明正是作为玄鸟玉雕像头上的那两条龙。这是个非常复杂的问题,容我稍后再写专文说明。

现在我们可以直奔主题:所谓的“虎”不是虎,而是龙!龙的第一特征是:

A.它抱人在胸前的爪子是鹰隼似的三趾爪;它蹲地让人踩着的爪子也是鹰隼似的三趾爪(图7-1);

B.被抱着的人是剪齐的被发,短发。这是周人所谓的“夷人”发饰;被抱着的人全身纹饰图案,这是周人所谓的纹身“夷人”(图7-2)。周人认为自己是天下的中央居民,相反出自东方沿海的人是“东夷人”。伏羲女娲出自“东海之外大壑,少昊之国”,因为这地方的人民多在沿海生存作业,纹身如鱼龙意味着可以安全地混迹鱼龙之间而让鱼龙当做同类,剪发则利于潜水,头发无碍。周人认为自己是黄帝、大禹之后,大禹建立的夏朝也是中国的中央,他们自然也视出自东方沿海的伏羲女娲为“东夷”。

或有的人会说:“老虎抱着的这个人穿着紧身的衣服”。我希望你看好了:这个人虽有领子,却似有袖子而无袖口、似有裤子而无裤脚,显然制作这件青铜器时有了“领袖”的概念,然而为了表达这是纹身,故意未雕刻袖口裤脚。对此我进行过实验:如果没有手套脚蹼配合,只是穿着紧身衣服,其袖口裤脚的阻碍,将非常难以进行水下作业。

C.人蹲在龙爪子上的姿势,是一种适合高低差异的性交动作(图7-3)。请原谅我,这不是我在宣传“黄色”言论,这是述说源自少昊氏开始的多子多孙、繁衍人口的典仪之用心。

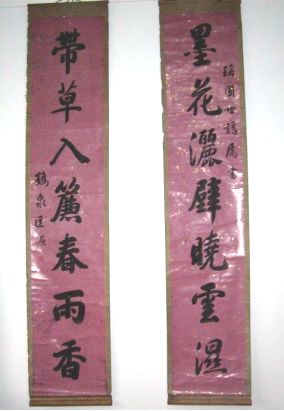

D.美国福瑞尔博物馆也藏有女娲戴双龙玉雕(图7-4)。此图女娲的披发实为拟两只龙蛇,它一条龙颇似一小撮“S”状的头发,另一条龙衔在似披发状的龙躯上;两只龙可象征“阏伯”“实沉”,一个女娲,则可理解为“阏伯”“实沉”们繁衍的后代,均产自同一个女娲氏。特别应该注意的是女娲屁股上的“⊕”符号,那是她与帝俊伏羲氏生了日月天地的表示。卜辞中的“东母”“西母”,所以可以司管日月由东到西再由西返东,首先因为她们分别以“羲和”及“常羲(嫦娥)”的名义生了太阳和月亮。《山海经》里说女娲分别化身“䳃”“狂”司管日月“长短”,正是“东母”“西母”的职事。“⊕”是日月符号,它出土在大汶口文化莒县陵阳河遗址中。

请设想,自颛顼氏命伏羲女娲司天司地开始,一直到帝舜氏政变帝尧氏之间,

至少也要有近2000年的时光,伏羲女娲民族集团一直屹立于中国不倒,甚至发展出中国各地的龙山文化,它一定有一种适合民族屹立的纲领,这个纲领不是司天司地所包括的时光节气的测量、预报的正确,祭神、通天的灵验,种植、牧猎的收获……它应该是特别适合那时代生产力的纲领,这纲领就是曾经进入整个民族遗传基因的审美情结——多生多育。

在这张床上,跪坐着一个等待性交的裸体女生,在女生旁边,是一个生殖器勃起起来的男生,他也跪着,等待着某种仪式之后进行性交(图8)。我始终认为多生多育的审美意识,至少在少昊时代之前就存在了。多生多育的根本举措就是性交,从而性交的过程也就成为了审美内容。少昊氏遗留在春秋时代的传人、莒国国君,就曾铸造过宣传性交的青铜礼器——那是由一群裸体女生,抬着一张装饰羽毛的床——床上的装饰羽毛,说明这张床是以凤鸟名义设置的,少昊氏是风鸟崇拜的民族集团。如果将这个图(图8)和图7相比较,图7显然更符合“扫黄”普及的今天人口味。就此,我冒着“不要脸”的指责,隆重指出所谓的“虎食人”正确的名字应是“人龙性交”。龙是以伏羲为代表的雄性,人是以女娲为代表的雌性。人龙性交,正是商王族成为天造地设的王族之原因。在史前社会,人口的繁衍就是生产力的扩大。

到了商代,《易经》成了国家章典时期(此将有专文论之),关于人口生育质量问题仍然非常突出,譬如《易经》大量的婚姻卦,它特别叮咛邑邦之间不要抢婚,要实施聘婚。抢婚固然比起群婚是一种社会进步,但它导致的战争杀伐实际不是增加人口,反而是削减人口。细想伏羲女娲兄妹兼夫妻的传说,及商纣王“己”姓,妲己也姓“己”来看,他们和伏羲女娲一样,也是同族婚。商纣王可能为了化解“同姓不蕃”的威胁,创造性地施行过“长夜之饮”“酒池肉林”等促成男女媾合的婚姻手段,但创新就必然要引起安循旧习者的抵触。由此前推,商纣王以前的领导,为了生育质量问题,应当也有过类似“淫奔不禁”的措施。传说伏羲女娲诞生于葫芦,譬如今天能在一些政府开办的博物馆中看到与葫芦异质同构的史前金发的白种人,和其他种族不详的女生像、男生像,知道这些与葫芦异质同构异族人可能是那时的生殖神——史前人曾经有生育健康以远血缘婚配为佳的认识。这些都可能作伏羲女娲多生多育民族繁衍之策执行的旁证。也会让我们更能了解多生多育的民族繁衍之策,是大汶口文化能够推动继而到来的龙山文化在全中国开花的动力——大汶口文化伏羲女娲民族集团的图腾崇拜在龙山文化被社会迅速认可,正是多生多育增强生产力的结果。

图1·安徽凌家滩文化的“C”形一身、三趾爪、虎首龙并逢。

图2·赵宝沟文化鸟翎、猪首、蛇躯“C”形龙。

图3·红山文化鸮耳、猪首、蛇躯“C”形龙。

图4·商代虎首蛇躯“C”形龙。

图5·商代虎形蛇尾龙。

图6·商代传承自少昊氏玄鸟一支女娲化形猫头鹰,和进入父系社会之阏伯、实沉化形两条龙的玉雕形象。

图7-1·.龙的三趾爪。图7-2· 剪发纹袖口的女娲。图7-3·龙与人性交。

图7-4·暗示阏伯、实沉都与女娲氏是同族婚关系。

图8·莒县博物馆藏少昊氏后裔莒国国君向人民宣传性交图

注:

〔1〕上图为石峁遗址太阳神庙废址第41号浮雕。其神物的爪子为鸟的蜷状三趾爪。

〔2〕见《易经·坤·六二》:“直方,大,不习,无不利。”我的翻译。文载台北兰台出版社2020年9月

〔3〕见《左传·襄公九年》

〔4〕《後上·28·5》石峁遗址二虎

〔2〕《易经·坤·六二》:“直方,大,不习,无不利。”

〔3〕〔4〕《後上·28·5》

王晓强更多作品

世说文丛总索引