利用龙图腾凝聚人心的政治工作,在古史里叫“乘两龙”。“两龙”一般指利用伏羲女娲他们的龙图腾。伏羲女娲兴盛的时代基本上是大汶口文化时代(公元前4400年—公元前2500年)。伏羲女娲是同族婚,所以传说是兄妹兼夫妻。既然他们是中国人的人祖,那么“两龙”就是中国人的祖宗,“龙的传人”就是这两位祖宗的传人。伏羲女娲古称帝喾、帝俊、大昊氏,大昊氏传承自少昊氏。古史说大昊氏龙崇拜,所以养龙似乎是有了大昊氏以后的事,但书上写的则不然。例如《山海经·西山经》就说蓐收曾“乘两龙”——蓐收是少昊氏的一种称呼。我怀疑这个“蓐收”指的是少昊氏进入文字时代的继承人。《大戴礼·五帝德》说颛顼氏颛顼“乘龙而至四海”。颛顼“乘龙”的范围遍及那时的全中国,并且,全中国只要在他“乘龙而至”之下,凡是能够活动的生命,大大小小的鬼神乃至太阳月亮照耀下的所有东西,没有不对他恭敬而勉力服从的。此“乘龙”显然是依靠、利用了龙。在濮阳西水坡颛顼文化遗址发现了颛顼氏用蚌壳堆塑的龙,龙的脖子上有绳索系扎的表示——从中我们知道颛顼氏已经从政治角度上考虑利用龙图腾了。显然颛顼氏“乘龙”政治,开启了大汶口文化——大汶口文化开始利用龙图腾了,古史上说大昊氏“龙名官”应该是信史。少昊氏属于北辛文化时期,颛顼氏文化和大汶口文化几乎同时续接了北辛文化。

这种养龙的人古史上叫“豢龙”,为了好懂,我暂且叫他“养龙”;养龙得有“龙保姆”。养龙工作不是普通人可以干的,干,须是国家的职事人员。在古代,如果一般团伙也养龙,大概就是犯罪分子。今天偏远的地区称这种犯罪分子的行为为“养蛊”“巫蛊”“放蛊”“放毒”等。有些时代,“放蛊”“放毒”会被处以刑罚,而且“养蛊”“巫蛊”也成了一些犯罪的代名词。

关于养龙的事情,堪称中国史前史的最浓重的一笔,然而大家注意的精力欠缺。最早记载这件事情的书是《左传》〔1〕。以养龙为业的人叫董父,他是飂(lao)叔安国国君的后裔。人们都说他懂得龙的脾性,有饲养龙的经验。那时所谓的龙大概就是一种爬行动物,聘任董父养龙的人是帝舜氏,如果帝舜氏政变陶唐氏末代领袖帝尧在公元前2357年左右,那么董父最少是公元前2357年的虞舜时期开始,为伏羲女娲民族集团任养龙国策负责人的,帝舜氏是伏羲女娲民族集团的后世领袖。帝尧史称陶唐氏,这之后是帝舜时代,向下续接是大禹时代。帝舜氏时代是若干相继以“舜”为号的民族集团领袖。

传说在炎帝时代就有养龙的事情,据说那时,在炎帝圣德感召之下,一块平地下沉成池而生出了莲花,红色的花,伞盖大小的叶,花叶香露滴沥,下流成池,于是炎帝趁势就此当作养龙的园圃。这个故事来源自晋代王嘉的《拾遗记·炎帝神农》。这个“炎帝”有可能就是以帝舜为代表一代领袖,因为帝舜氏传承自伏羲女娲,伏羲氏即“重黎氏”,“重黎氏”就是“祝融氏”,在战国时代,“祝融氏”就是“炎帝”,关于这层关系,下文还要继续说明白。不过“炎帝养龙”的故事多被后世的文士当做爱惜人才的比喻,也是“莲花幕”“芙蓉池”这些神秘的典故之来源,但它的本意却应当等同帝舜养龙。

《左传》说“帝舜氏世有畜龙”(1〕史书说称他虞舜氏。一些历史学学人认为夏朝之前还有个“虞朝”。为此,帝舜氏封这位飂叔安的后人“董”姓,还给了他鬷(zong)川这个地方当封地。因为帝舜氏是伏羲女娲民族集团后世的领袖,所以它就是“重黎氏”的传人。后世商民族占有天下,商王族皆出自“重黎氏”。文献上又称“重黎氏”为“祝融氏”,所以“董父”的“董”姓也就属于“祝融氏”了。

因为“重黎氏”是伏羲女娲两氏(重氏、黎氏),女娲氏有一族号“豕韦氏”(或称豨韦氏),所以“董父”也称“豕韦氏”。敬请大家记住,这是目前只有我才说明白的史前姓氏关系,大家千万不要因为我是一介屁民而舍近求远。为了说明这一点,我傍一下大款:沈从文先生在世的时候,曾对我说:“小强,你记性好,望你弄清楚商周以前各个姓氏之间的关系,我至今还没弄明白。”上述的这些关系,就是我一部分纪念他老人家的答卷。

这里插一段晋朝有人“养蛊”的故事以做说明。养蛊和养龙在形式上是一回事,只是目的不同。传说荥阳有一家姓廖的人,世世代代养蛊,靠蛊虫的精神控制力给别人办事,以此致富。后来娶了新妇,不告诉新媳妇自家养蛊的事。某日举家外出出,只留下新媳妇守家。新妇忽见屋中有大缸,好奇,就打开了大缸,只见缸里有大蛇蜿蜒。新妇乃煮滚开的水,灌注于缸内烫死了蛇。及家人归,新妇告诉了自己烫蛇的事,全家惊恐〔2〕。不久全家遭受疫情,全部死亡。不知上引文中“姓廖,累世为蛊”的记述是不是巧合,因为古史中记载豢龙之术的职事人员就来自飂姓,“飂”后来通写廖。廖姓来自飂叔安,其族世代以豢龙为职事,原是以豢龙为治世之策的保证人。

我所谓的“龙保姆”,就是文献上作为豢龙治世之策常常出现的“乘龙”“乘二龙”,其内容基本就是甲骨文“蛊”的象形所本。上引文“大缸”之内“有大蛇”可为较明了地解释“养蛊”的工具。所以我怀疑陶寺遗址出土之4000多年前勾画一头双身龙的陶盘,就是盖养龙容器的盖子——这种画有龙纹的盘子在陶寺遗址出土了好几个,最有代表性的是一头双身龙:一头双身龙应该就是后世伏羲女娲人身蛇躯交尾图的造型源头,我对照“贺兰山岩画”得知,这龙的头是虎头,龙舌头是羽毛状,因为它们是两条蛇躯,所以躯体上的花纹有明显的错位(图1)。当然龙的象征动物可以是蛇等类似的东西。在下面这段记载里能够了解后世一个养蛊、放蛊的仿佛:传说旧时代苗妇能巫蛊杀人,名曰“放鬼草”,遇到仇怨嫌隙者则放蛊:放于人的体外,则虫蛇食人的五体,放于人体内,则蛊虫食人五脏。听说放蛊的人先秘设一坛,在小瓦罐里注水,水里养小虾数枚。或将这种蛊虫存放在暗室床下土中,或存放远山僻径石下。如果有心破蛊的人得到这个瓦罐焚之,放蛊人就会死去等等〔3〕。请注意,这位“苗妇”的蛊虫是“小虾数枚”,这不由得让人想起了今四川三星堆遗址出土的大大的青铜“日头”,这“日头”的眼睛,不就是虾蟹的眼睛吗?看了所谓的“龙眼”,就是作为神话《西游记》里“龙兵”之“虾兵蟹将”的眼睛呀!原来《西游记》作者是连云港地区的人,连云港至今有个“苍梧区”那是某个一代帝舜的葬地,作为《西游记》的作者,不知是否知道虾兵蟹将和龙的关系,也不知道他理解的帝舜是否龙图腾的领袖人物。

大禹占有了天下应该是通过了政变的方式。大禹是鲧率人施工的“复”当中成长的人,他应当很清楚聚拢人民有地方居住的必要性。关于他治水的问题“五四”时代学者柳诒徵《中国文化史》中曾有一些异议,说的甚是〔4〕,可以一读。我认为当时的中国急需有让人口聚集安定的城池,以适应人口繁衍的生产力增加。鲧随从黄帝进入伏羲女娲民族集团的聚居地,他的业绩就是修建聚居人民的城池。那时的城池不像《清明上河图》画的城池,除偶尔有用石材建筑的城池之外,基本上是动员人群堆土修建“大土台子”,这种“大土台子”就是古老的城池。这种“大土台子”今天遗存很多,一般名字叫“堌堆”“阜子”“城里”“台”等等。一般外国人不懂这些,认为距今四五千年前中国没有城池,国内一些傻逼也跟着起哄,实在令人心烦。所谓的“复”是一种有商场的城池,它建立在一个个人工堆建的“大土台子”上,这种土台子可以躲避散漫不期而至的水患,也可以躲避野兽和突如其来的抢掠暴徒,还可以藏储以备不时之需的生活物资。“复”之类相似的建筑需要量是巨大的。人员一旦聚拢,就有了集体被支配的塑性、集体被支配的能力。当年鲧修建城池的收获,一定让重黎氏覚到了权利倾斜,和不利自己的压力,于是就杀死了鲧。但是鲧的工作大禹仍然在继续,于是家天下的意识就产生了,政变帝舜氏的对抗就加深了。

大禹政变是中国历史上一直噤若寒蝉的事,实际证实这件事情比较简单——

今天山西的石峁遗址就是铁证。许多不乐意相信“中国有个夏朝”的人拒绝考古学的成就,靠说说“中国有没有夏朝还不肯定”就能学通中外了。建议哥们去看看石峁遗址:石峁遗址是大禹建筑的石头城池,其许多建筑材料是拆毁了重黎氏太阳神庙的建材。重黎氏崇拜玄鸟(猫头鹰)、崇拜龙蛇、崇拜太阳的石头雕塑、陶塑祭器今天仍在(图2),为什么拆毁重黎氏太阳神庙?政变之必需。清皇帝不拆明故宫,是政治局势的需要,大禹拆毁重黎氏太阳神庙,也是政治局势的需要。我猜想,大禹家天下以后可能不太推崇龙崇拜,后来领导中国,为了“统战”,也开始考虑是不是要崇拜龙了。很多后世的书说夏代某某帝君“乘两龙”,但最可靠的还是夏后氏孔甲“乘两龙”的记载了:因为重黎氏不仅说自己生了太阳月亮、还说自己就是天帝。古史说,夏后氏自大禹的儿子启开始,就向天帝身上拉关系,譬如夏后启以杀祭的方式送给天帝若干美女等等〔5〕。显然天帝是龙图腾的天帝,古人非同种族不祭祀。夏后启一定和龙图腾的某祖宗有些亲族关系,古书上说“夏后启乘两龙”也许就基于此事。

夏代约第十三代帝君孔甲的时候,他要施行“乘龙”方针,于是通过一些祭祀、奉献牺牲的手段麻烦天帝,天帝也就赐予了他“乘两龙”的特权:在河、汉地区,他都可“乘龙”——这龙也各有公母。可能这一公一母四条龙象征着河、汉两个地区龙图腾的头头吧。至少孔甲认为这样天帝会让他依靠、利用两龙,使得黄河、汉水地区风调雨顺吧。然而孔甲选错了养龙人,不用世世代代的专职饲养龙的董姓家族人员,也许他认为董姓家族是“重黎氏”的人,不可靠,结果让陶唐氏帝尧的后人刘累养龙——担任龙保姆,并封给刘累国土,赐给刘累姓氏叫“御龙氏”。刘累是跟着董父学习养龙、祭祀龙这一套程序的学生。学术不精,把一窝“两龙”之中的一条母龙给养死了。刘累也挺“鬼头”,把养死了的母龙剁吧剁吧做成肉酱,给孔甲吃了,孔甲尝着味道不错,还要吃,吓得刘累举族逃跑,改姓为范,隐藏起来〔6〕。

如果夏后启和龙图腾的天帝拉关系成功,可能就会导致“黄帝乘龙升天”的传说,因为夏后氏是黄帝的子孙,子孙信仰龙图腾了,祖先可能也会被认为信仰龙图腾。传说黄帝在炎黄争帝战争中杀了大昊、少昊(两昊)〔7〕,这说明大昊时代少昊氏仍有传人打着古老的少昊氏族号。周武王灭商之后,就曾把少昊氏的子孙封了莒国。莒国就是龙凤图腾信仰的国家——凤图腾是少昊氏的祖传信仰,龙图腾信仰是他们知道自己的子孙大昊氏信仰龙图腾,龙凤信仰让他们更觉得强大。

商代一定实施了“豢龙(养龙)”国策。古史上记载了商王武丁让刘累的后人御龙氏代替了“董父”的后人〔8〕——董父这时称自己是“豕韦氏”的后人。豕韦氏是女娲氏,“豕(豨)”就是猪。中国赵宝沟文化(公元前5200年—公元前4400年)、红山文化(前4000年—公元前3300)的龙图腾形象差不多都异质同构以猪头,可见龙图腾的头一开始设计了猪头。这实在值得注意。女娲和伏羲兄妹兼夫妻,他们龙凤等图腾共享、共有,所以说本族出自豕韦氏,并不矛盾。刘累成了董父的后人,显然是因为刘累是董父的学生,在名分上属于豕韦氏,所谓的“学子”“一日为师终生为父”,商王武丁封刘累代替董父的后人,并不矛盾。另外商代的《易经》记载了《蛊》卦,也是商代执行“豢龙(养龙)”国策”的证明。不过这个《蛊》卦当释为“龙的传人继承龙图腾意志之原则”〔9〕。

周王族霸占了天下,认为自己是大禹的后代亦即黄帝的后人〔10〕,他们取代了伏羲女娲的后人商王族,继后周公又平息了蔡叔管叔伙同商民族首领武庚的叛乱,因此周公十分憎恨重黎氏(祝融氏),于是不再重视商代以前的“豢龙(养龙)”国策。古史上说,周宣王时代,国家变乱,伏羲女娲亦即重黎氏的子孙程伯休父说:你们周王族不重用精通司天司地乘两龙策略的我们家族之人才,才导致了国家的不稳!维稳还得依靠我们曾经治理天下的策略!这句话已经可以证明周王族不再实施养龙国策。后来豕韦氏国号改为“唐”,周成王灭了唐国末代国君唐叔虞,将这块地盘分给了自己也叫唐叔虞的弟弟,这位姬姓唐叔虞的儿子建立了晋国,改龙图腾为鸟头象鼻子尾的凤并逢图腾,从此中国养龙的人成了“养蛊”“放毒”的坏人〔11〕,可能因为“豢龙”国策不适合生产力的需要了。

这里顺便说说周幽王灭亡西周的故事作为本篇小文的了结:夏代末年,有一条龙降落在了夏桀的后宫当中,怎么办,是不是杀了这个逆物?算算卦。卦示:留下龙吐出的龙涎。这些龙涎一直留到了周朝,叫一位傻逼帝王打开了存放龙涎的容器,龙涎外溢。这位帝王叫宫女裸体前去羞臊这些龙涎,没想到不但没能止住龙涎的张力,龙涎反而令一个少女怀孕了,四十一年后怀孕的她生下来一个叫“褒姒”的美女,美女蛊惑得周幽王昏头胀脑,竟让伟大的西周王朝灭亡了。对龙图腾这样的恐怖,沾它一点边都不行。虽然周朝的史官把龙图腾视为洪水猛兽,龙保姆职事也取消了,但是龙图腾却方兴未艾,乃至敢称自己是“真龙天子”的人,必然没有好果子吃。

图1·陶寺遗址出土的一头双身龙陶盘

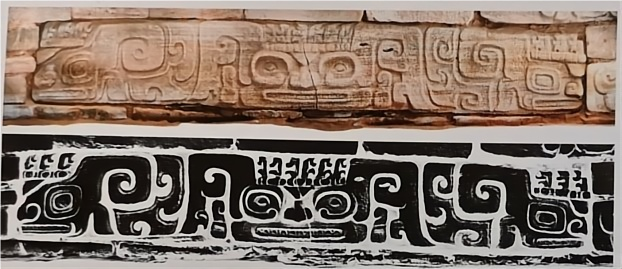

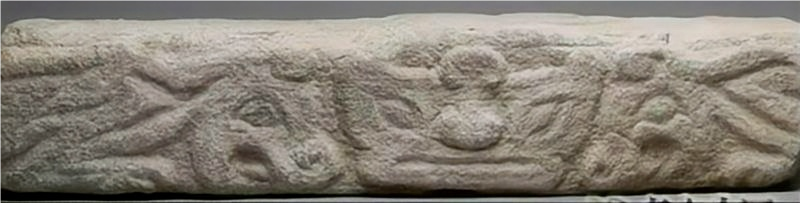

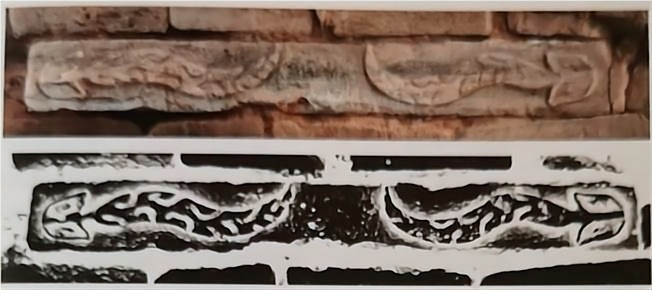

图2·上,石峁遗址夹在大禹石城建材里的祝融乘两龙石雕。

中,《考古中国网》登载夹在大禹石城建材里的祝融(日头)乘两龙(虎形龙)石雕。

下,夹在大禹石城建材里的蛇形龙。

注:

〔1〕〔6〕见《左传·昭公二十九年》。

〔2〕见干宝的《搜神记》卷十二:“荥阳有一家姓廖,累世为蛊,以此致富。后娶新妇,不以此语之。遇家咸出,唯此妇守舍。忽见屋中有大缸,妇试发之,见有大蛇,妇乃做汤,灌杀之。及家人归,妇具白其事,举家惊惋。未已,其家疫没,死亡略尽。”

〔3〕见凌纯生、芮逸夫《湘西苗族调查报告·巫术与宗教篇》: “苗妇能巫蛊杀人,名曰‘放鬼草’,遇到仇怨嫌隙者放之,放于外,则虫蛇食五体,放于内则食五脏……闻其法……必秘设一坛,以小瓦罐注水,养细虾数枚,或置暗室床下土中,或置远山僻径石下。人得其瓦罐焚之,放蛊人亦必死矣。”

〔4〕见《中国文化史》东方出版中心1988年6月。

〔5〕见《山海经·大荒西经》夏后开献天帝“三嫔”。

〔7〕见《盐铁论·结和》。

〔8〕见《国语·晋语八》“鲁襄公使叔孙穆子来聘”三国韦昭注。

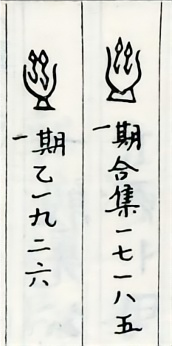

〔9〕甲骨文中的“蛊字” 这个字显然在象形于器皿中豢养着两条蛇(龙)。

商代的甲骨文中有“蛊”字,一般象形头向上的两条蛇在器皿中(如图),字义在占卜的刻辞里,唯用作祸祟之义。《易经·蛊》卦之“蛊”字归类于“事也”。汉代学者许慎的《说文》如此解释这字:

1·腹中虫;

2·皿虫为蛊;

3·晦淫之所生;

4·枭桀死之鬼亦为蛊;

5·从虫从皿,皿,物之用也。

以我能见到的史前至商代之二龙图像、图形分析所得,我认为甲骨文《易经》“蛊”的本质意义,与许慎的几项释义有内涵上的惊人相似,如:

皿虫为蛊——在一定的设置、容器里,畜养可以保佑子孙繁衍不休的象征龙的东西,如雄雌二蛇等等,炎帝豢龙、帝舜之世董父豢龙、孔甲之时刘累御龙(侍奉龙)等,均可谓此;后来称人工培养毒虫(如蛇、蛙、蝎、蜈蚣)等等以图害人或嚇人者为“养蛊者”、“放蛊者”,本源便来之如此。

晦淫之所生——追寻“晦淫”一词的源头,我们知道它作夜晚过度性交讲,即“蛊”乃过度性交所产生的一种状况,其实许慎在此已经将本当末了,因为“蛊”的内涵乃雌雄二龙同畜于器,初衷原为产子而性交的提醒,所谓“晦淫之所生”,本应是说在“蛊”的动力下“晦淫”让人生了蛊疾。作为内涵乃雌雄二龙的“蛊”,是名词,但有时用作代词,有时被用作动词等等,像春秋时楚国的“令尹(相当宰相)子元欲蛊文夫人”,即为达到性目的而作态勾引已故楚文王夫人息妫,其“蛊”便是名词动用,而《易经》中的“蛊”,便是用为代词。

枭桀死之鬼亦为蛊——枭首磔裂肢体之人变成的鬼也叫“蛊”,这种“蛊”应是无形的,是神鬼作出的害人之举,此举关系到《易经·蛊》卦之“事也”;甲骨文“蛊”用作祸祟之义,亦关系到“事”,祀事,这因古人认为鬼神祖灵得不到相应的祭祀,将会祸祟后人;《易经》时代“国之大事,在祀与戎”,即国家的大事是军事和祀事,军事保卫种族的繁衍环境,祀事促使着种族的繁衍使命,因此作为“事”之代词的“蛊”,必及祀事,祀事不绝乃下辈能够安然继承上辈的必然反映,所以《易经·蛊》卦必定是在叙述上下辈继承的事(指面临父辈“非分事业”要如何继承),而上下辈能够得以继承,正是雌雄二龙内涵要求的结果。

如果《易经》的“蛊”就是“事”的代词,那也可以说这个“蛊”的本质就是祀事的内容,甲骨文“蛊”字象形器皿中头向上的两条蛇,是豢养二龙之概念的凝聚符号,而二龙则又是男女祖先化身的代表。

自传说中的虞朝到战国以前,祭祀时每有代表死者接受祭祀的活人,这位当代表的人叫“尸”——他一般由死者亲密的属下或晚辈充任。由此推想古人“豢龙”的认识角度有可能与祭祀用“尸”相似;古人认为祖先和图腾的位置在一定的情况下可以互换,所以其供养一对公母龙以为象征性的替身,以让被替身者从替身身上感应供养者的心愿,从而满足知恩图报的希冀,是完全可能的。

我认为甲骨文“蛊”字造字时的字境,乃是豢龙巫风尚存的时代,但这个字一旦变为符号,其概念已倾向在祭祀范畴了,以上所谓的“祸祟”、“事”正在此范畴之内。

准此,甲骨文“蛊”字正规写法之皿中二蛇,原本为二龙的象征。

准此,甲骨文“蛊”字造字时的殷人,不仅把帝喾伏羲氏奉为祖先,更把伏羲、女娲共同换位的图腾之形,视为繁衍族群的无言提醒。

〔10〕周人自称“缵禹之绪”。

〔11〕见《国语·楚语下》“其后,三苗复九黎之德”韦昭注。

王晓强更多作品

世说文丛总索引