日前,一篇题为《青岛历史文化的起点应定位于万年前》,转发于“大众报业·半岛新闻”的文章,以毋庸置疑的语气确定将青岛历史文化的起点定位于万年前。作为岛城的一员,深以青岛历史的灿烂辉煌、源远流长为自豪。尤其是得知该文作者程玉海先生曾担任山东省内两所高校的党委书记、且为二级教授和博士生导师,相信这一结论必定证据确凿,应属正确性与科学性兼备的重要论述,可谓青岛历史文化的一件大事、盛事。

作为文史爱好者,在拜读这篇文章的过程中也查阅了相关资料。然而在尚未完全理解和深化上述结论的同时,却派生出下列四点困惑:

困惑一:程玉海教授将青岛历史文化起点定位于万年以前的主要立论依据就是山东青岛大珠山遗址,这到底是一个什么样的旧石器时代遗址呢?

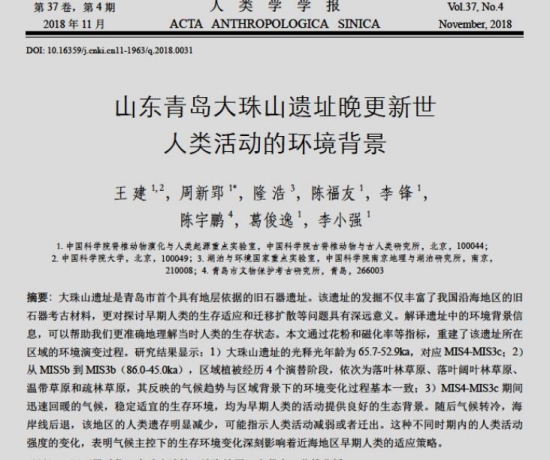

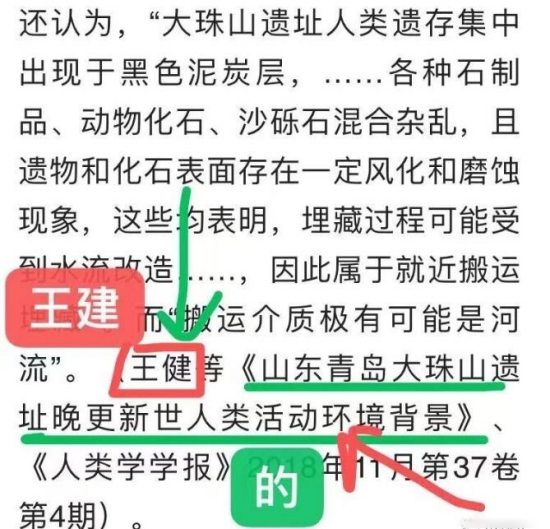

查阅程教授文中提及的或权威或不够权威的参考文献,发现对大珠山遗址的表述和分析不尽一致。通过细读,本人更倾向于《人类学学报》2018年第37卷第4期王建等学者的《山东青岛大珠山遗址晚更新世人类活动的环境背景》一文的观点,这也是程教授文中引用的文章。省去繁杂的分析,王建等学者得出如下的结论:

程文引述的作者和标题与原文存有差异

大珠山地区的人类活动主要集中于MIS4晚-MIS3c 期(66.0-59.0 ka)。从气候条件上来看,大量指标均表明MIS4晚期以来气候开始迅速回暖,MIS3早期东亚地区夏季风显著增强,气候总体呈湿润多雨特点,为人类生存提供良好的生态背景,中国北方其他地区如山东日照、河南荥阳、陕西蓝田、内蒙古鄂尔多斯等地遗址的集中出现,也表明该时段气候条件适宜,人类活动明显增多。从出土遗存物来看,该层大量多种类的植食性动物化石,表明存在丰富的陆生动植物资源,同时考虑到该时期研究区与海洋仍有相当距离,化石中也未见任何贝壳等海洋生物遗存,因此认为该时期人类主要生存在内陆环境中,其获取资源方式仍以内陆开发为主。

从 MIS3b期开始,随着气候逐步干冷,55.0ka黄海开始进入晚成山头海退期,海岸线下降至70-80m等深线,研究区距离海洋增至350-400km。沉积类型表明该时期开始风成黄土堆积,花粉显示区域植被明显减少,该层未见人类活动遗迹,可能预示气候变冷导致生存环境恶化,该地区人类活动减弱或者迁出,当然更深入的转变原因需要结合更多资料进一步探讨。

研究显示,86.0-45.0ka以来随着气候的变化,大珠山地区与海洋间的距离存在巨大波动,甚至在某些低海平面时期,该地区已演变为典型的内陆环境(这与我国东部沿海低坡度的大陆架密切相关)。与此同时,区域植被和沉积类型所指示的生存环境也随之发生显著变化,其演变规律与气候变化具有高度的同步性,表明气候变化是影响近海地区人类生存环境的主要因素。当面临气候变冷资源短缺时,该地区的人类可能选择迁移等方式进行应对,表明气候控制下的生存环境变化深刻影响着早期人类的适应策略。

由此可见,王建等学者给出了科学规范的结论。这也是目前为止,关于大珠山遗址符合学术规范、最具权威的结论。令人费解的是,程教授在文中表明已参阅王建等学者的文献,但却得出与被参阅者差异很大的结论,不知其中原因何在?程文定位1-4万年又做何用意呢?

困惑二:大珠山旧石器时代遗址,能否与青岛历史文化起点直接并简单地画上等号?

大珠山遗址作为青岛首个具有地层依据的旧石器遗址。该遗址的发掘不仅丰富了我国沿海地区的旧石器考古材料,更对探讨早期人类的生存适应和迁移扩散等问题具有深远意义。解译遗址中的环境背景信息,可以帮助我们更准确地理解当时人类的生存状态。

MIS4-MIS3c期间迅速回暖的气候,稳定适宜的生存环境,均为早期人类的活动提供良好的生态背景。随后气候转冷,海岸线后退,该地区的人类遗存明显减少,可能指示人类活动减弱或者迁出。这种不同时期内的人类活动强度的变化,表明气候主控下的生存环境变化深刻影响着近海地区早期人类的适应策略。

王建等学者关于大珠山旧石器时代在距今59.0ka“人类活动减弱或迁出”的结论是有科学依据,并持审慎态度的。至今青岛辖域尚无新的考古发现推翻这一结论——亦即尚无中石器和新石器早期(后李文化)遗址发现,尚无证据表明目前已知的北辛文化与大珠山旧石器时代遗址有着承继关系,而从旧石器到北辛文化序列也未能构成。

这是否仅可以得出这样的结论:66.0-59.0ka大珠山一带即有人类活动,而非简单化地将北辛文化与大珠山旧石器时代遗址试图用历史文化起点这样的方式,煞费苦心地要将其生拉硬扯到一起呢。

“进入20世纪”应当是21世纪之误

困惑三:程教授文中提及的考古文化分期,是否为学界公认的规范分期?

查阅山东地区从旧石器文化至商周文化的分期时间如下:

1. 旧石器文化(2500-10 ka)

2. 后李文化(8.5-7.7 ka)

3. 北辛文化(7.7-6.1 ka)

4. 大汶口文化(6.1-4.6 ka)

5. 龙山文化(4.6-4.0 ka)

6 . 岳石文化(4.0-3.5 ka)

7. 商周文化(3.5-2.2 ka)

不知以青岛辖域而言,历史文化分期应以哪种说法为准?毕竟,学术问题还是应回归其学术的本位。

困惑四:另有几个基础性的概念,亟待与作者商榷:

首先,上世纪七十年代末八十年代初,岛城近郊的县域归属青岛管辖,谈不到这是“历史意义上的回归”。以青岛建置与德占胶州湾而逐渐形成的近代城市轮廓,从根脉上是从属于古城即墨的管辖范围。这种以主客或母子比拟的相互关联,不能简单地用行政级别的高低和大小来做回归定义上的判别。

同样,不管是大珠山还是莱西,两处遗址所处地理位置本身所挟带的时空概念,又绝不能以今日的大青岛之词而兼容并存、混为一体。

其次,行政管辖区域的调整,可以说从某种意义上为“青岛历史研究提供更广阔的空间”,但这并不意味着区域的扩大还需要理所当然地分配出“新的任务”。任何一项学术性的考察和研究,都是基于事实、证据、规则、方法的科学论证和有效探索,而不是靠堆积和关联就可以硬性组成的单一集合体。

大青岛,是个极其模糊而又异常丰富的专用名词。实际上,小青岛的说法在岛城一地,远比大青岛更具历史性的内涵。小,并非少、缺、无。小的价值,在于其精致、浓缩、细节、巧妙。作者“要求学界站在大青岛的基础上,从大青岛的视野出发,对青岛历史的一系列问题给予科学的回答”,像是一个超级巨无霸的大难题。决策者、实施者、行动者、见证者,前前后后与上上下下包括哪些团体和个人呢。

最后提到的是“青岛地区群体文化认同”的大问题,且表述“其研究的历史意义和重大现实意义都在这里了”。试想,青岛地区未必限于目前青岛市辖的七区三市(县)。胶东地区或山东半岛,或许都可归入学术研究领域上的青岛地区。以考古发现的优秀成果串联起岛城一地的上下五千或前后几万年,并且从历史的根脉和文化的沿袭上寻求共同的相似性,它的核心和精髓到底又体现在哪些方方面面呢。

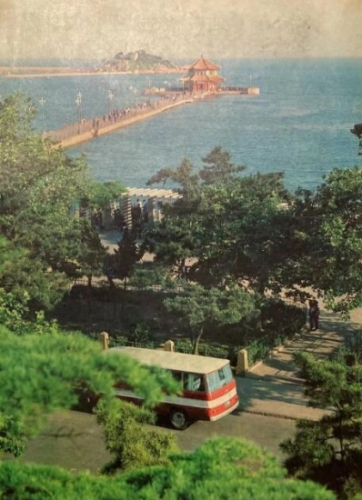

1979年第8期《山东画报》之封底照片青岛栈桥 张书永 摄

青岛一地,丰厚历史。从表面看,这种千年万载的沉积具有独特性和复杂性的特点。然而从根本上来说,探求诸如岛城历史文化起点这类重大课题时,确确实实需要学者和专家们端端正正地站在研究的高度和学术的端口,并且以专业的语言和严谨的态度,做出符合理论依据与逻辑关系的时代应答。

一万年,论长短。文化的步伐始终不断迈进向前,历史的齿轮依旧需要紧密旋转。

日月光华,但问,时不待谁;

旦复旦兮,且望,后浪在追。

2023.10.27

张勇更多作品

世说文丛总索引

评论